マイナー科目を甘く見ない

皆さん、こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。今回は、司法書士試験の受験生に向けて、実戦力養成期(1〜3月)以降のマイナー科目の取り組みについてお話します(当記事は学習2年目以降の受験生が対象です)。

【1】マイナー科目の位置付け

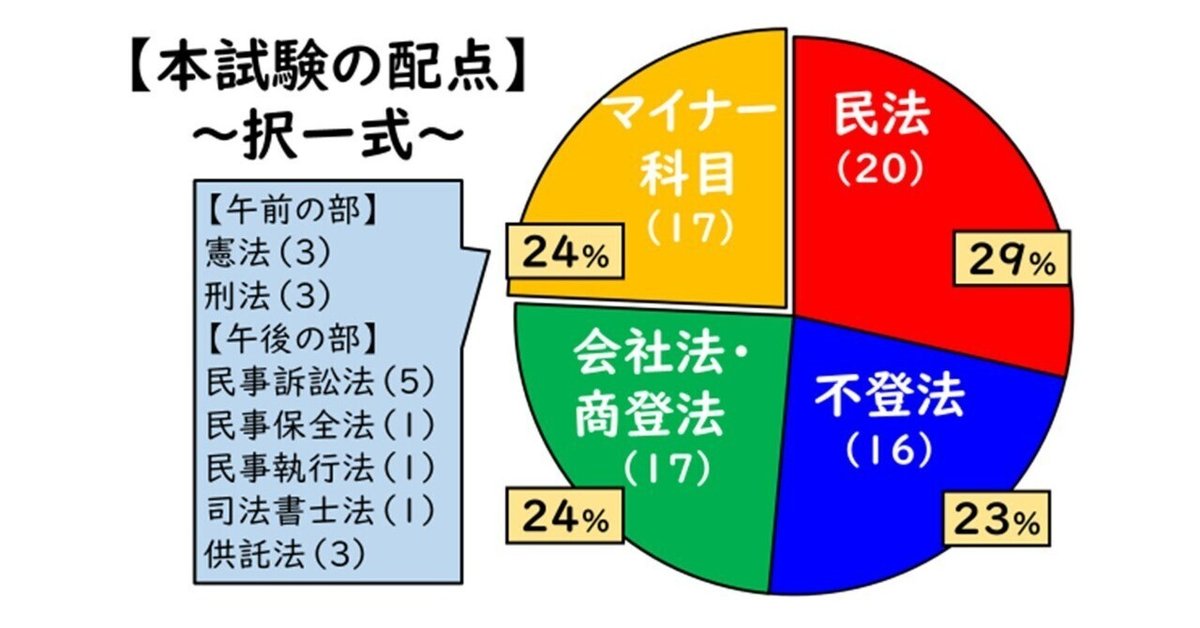

司法書士試験において、民法・不登法・会社法・商登法以外の科目(憲法・刑法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法・司法書士法・供託法)は通称として「マイナー科目」と呼ばれることがありますが、これは便宜上の呼び方であり、試験対策上の重要性が低いわけではありません。

下記の図から分かる通り、択一式の配点から見ると、マイナー科目の配点は全体の約4分の1(24%)に当たります。すなわち、択一式の配点においては、主要科目に匹敵する配点があるわけです。

そのため、試験対策上の捉え方としては、マイナー科目のひと固まりで主要科目の1つとして捉えた方がよいでしょう。

当記事内では通称の「マイナー科目」を用いますが、科目の重要性のニュアンスを考慮すれば、宇津木先生の呼び方である「二次的重要科目」という方が認識の仕方としては適切でしょう。

【2】マイナー科目は軽視されがち

ところが「マイナー科目」は、その通称から軽視されがちで、「直前期から取り組めば何とかなる」と思われることが多いです。

確かに、マイナー科目は、主要科目ほど深い理解が要求されず、暗記色が強い科目であるため、直前期に集中的に取り組むことにも一定の合理性はあります。

しかし、直前期は全科目の知識のブラッシュアップや公開模試を活用した本試験シミュレーションなど、やることがたくさんあり、結局、マイナー科目の対策も、「直前期に取り組めず何とかならなかった」というケースは多々あります。

そのため、まず心構えとして、「マイナー科目を甘く見てはいけない」ことを心に刻んでおきましょう。

もちろん、マイナー科目の対策が「直前期に集中的に取り組んで何とかなった」という合格者もいます。しかし、何とかならなかった受験生が多数いるのも事実なので、自分も「直前期から取り組めば何とかなる」と楽観するのは危険であるといえるでしょう。

【3】マイナー科目対策の心得

以上を踏まえて、マイナー科目対策の心得として押さえてほしいポイントは次の2点です。

(1)マイナー科目の学習配分は択一式の4分の1

実戦力養成期(1〜3月)以降のマイナー科目の取り組みに関しては、択一式の学習配分のうち、(マイナー科目ひとまとめで)4分の1を目安とするとよいでしょう。

択一式の全体の目安で言えば、「民法1/4」「不登法1/4」「会社法・商登法1/4」「マイナー科目1/4」となります。これはあくまで1日の学習時間の配分でなく、択一学習で全科目を1周する際における学習配分であることに注意してください。

(2)スキマ時間を活用しよう

マイナー科目は、それぞれの科目・単元のボリューム自体が多いわけではないので、細切れ時間で勉強しやすいという特性があり、通勤時間などのスキマ時間の活用に適しているため、スキマ時間の学習にマイナー科目を割り当てるとよいでしょう。

また、BGM代わりにマイナー科目の講義を繰り返し聴くようにするのも、普段聞き慣れないマイナー科目の用語が頭に入ってきやすくなるのでお勧めです。