問題演習3周目以降の学習効率の引き上げ方

みなさん、こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。今回は、択一式における問題演習3周目以降の学習効率の引き上げ方についてお話ししていきます。

【1】問題演習3周目以降の学習効率は「意識」で差が出る

過去問などの問題演習を繰り返す学習を行う場合、(出題の根拠より)答え自体を覚えてしまいがちで、段々と記憶が定着してきた3周目以降には、いつしか〇×の答え自体をなんとなく覚えてしまい、正誤を確認する単純作業になりがちです。

その結果、答練・模試・本試験で、繰り返し解いた論点のはずなのに、文言を変えて問われた時に、意外と答えられなかったということは、多くの受験生に見られる現象です。

それでは、同じ問題を繰り返すことに意味はないのかというと、そうではありません。問題に取り組む際の「意識」次第で、学習効率を引き上げることは可能です。すなわち、問題演習3周目以降の学習効率は「意識」で差が出るのです。

以下、問題演習3周目以降において、その「意識」すべきことを、総論と各論に分けてお伝えします。

【2】総 論

知識を「知ってる」と一言で言っても、その段階(レベル)は様々です。ここでは便宜上、次の段階に沿ってお話しをしていきます。

上記で述べたような「答えを覚えている」段階は、「レベル3:(手持ちの教材の)正誤が分かる」の段階にあるといえるでしょう。ですが、この段階は言ってみれば最低ラインであり、できるだけ「レベル4:キーワードが浮かぶ」、さらに理想としては「レベル5:人に説明できる」の段階まで引き上げる姿勢を持ちましょう。

もちろん、合格者もすべての知識をスラスラと人に説明できるまで精度を高められているわけではありません。むしろ、すべての論点において「レベル5:人に説明できる」まで引き上げるのは、かなりの時間が掛かり、現実的ではありません。あくまでここでは「姿勢」の話であることをご理解ください。大事なのは、正解の一歩先を目指すことです。正誤判断だけで満足しないように注意しましょう。

【3】各 論

以下、「知ってる」レベルを引き上げるための各論的なテクニックをご紹介します。

〔1〕「だって(規定)、なぜなら(趣旨)」の手順で解く

アウトプット(問題演習)の際には、問題の正誤判断だけでなく、その根拠となる規定(条文・判例・先例)をしっかり確認しましょう。その規定の制度趣旨まで(知っていれば)引き出せると理想的です。

そのため、問題演習をする際は、正誤判断をしたうえで、「だって(規定)、なぜなら(趣旨)」といった手順を踏みましょう。

【上記問題の実践例】「だって再度の催告には完成猶予の効力が認められない。なぜなら、催告の繰り返しによる時効完成の引き延ばしを防ぐため。」

〔2〕×肢の問題にツッコミを入れる

「いや、その場合は○○だろ!」「いや、要件の○○を満たしてないだろ!」のように、×肢の問題にツッコミを入れながら解くと、自然と根拠を想起した上で問題を解く癖がつきます。

【上記問題の実践例】「いや、共同根抵当権の追加設定では前提で債務者の住所変更の登記が必要だろ!共同抵当の追加設定は別だけど!」

〔3〕芋づる式に関連論点を想起する

問われている論点だけでなく、関連論点(e.g.近くに記載のある補足知識)を芋づる式に想起すると、1つの問題から触れられる論点が広がります。

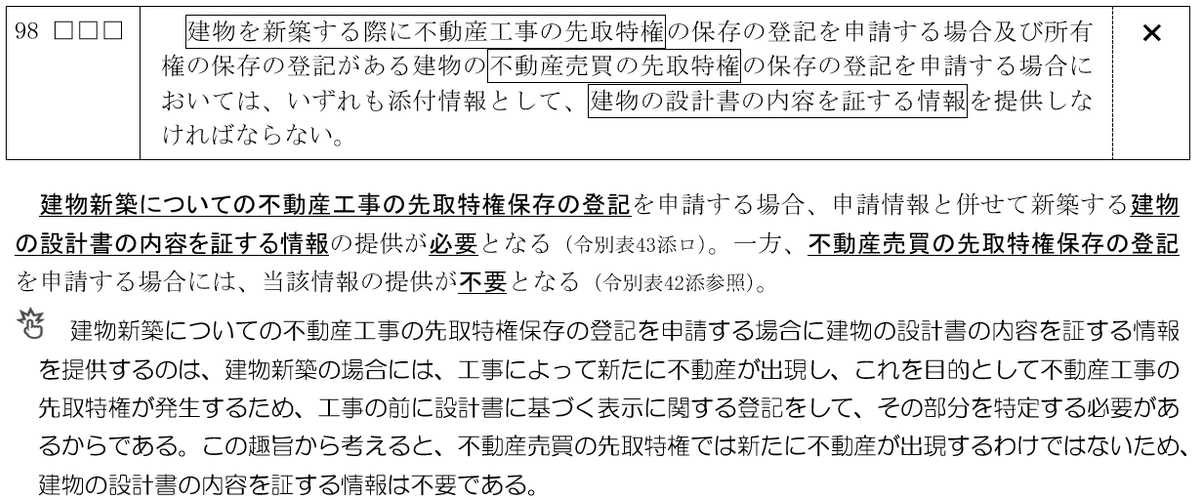

【上記問題の実践例】宅地造成による不動産工事の先取特権保存の登記の場合は設計書の内容を証する情報の提供は不要だったよな。

以下のクラスマネージャーの大家さんの記事も参考になると思いますので、ぜひご覧ください。

【4】最後に

いかがでしたでしょうか。3周目以降の問題演習では、このような意識をもって行い、問題演習の”質”を高めることを心掛けるとよいでしょう。