板橋史談会の区内おすすめスポット 【赤塚地域】

板橋史談会は 1964 年 12 月に発足したアマチュア中心の郷土史サークルです。毎月 1 回、板橋区内のほか、都内・近県の史跡めぐりなどを行なっています。

板橋区は東京 23 区の中では、埼玉県と接する外周部に位置します。地味な印象は自認していますが、それでも地域に根差した歴史があり、文化遺産も受け継がれています。

近年では、こうした地域の歴史的名所や文化財を紹介する Web サイトは多数存在しますが、本サイトでは、板橋史談会の Webサイト 管理者が何度も何度も地域を歩いて把握した特にお勧めしたいスポットを、板橋地域・上板橋地域・志村地域・赤塚地域の4ブロック別に、少しマニアックな視点も交えてご紹介します。

ここでは、赤塚地域をご紹介します。

なお、ここに紹介する寺院や神社は信仰の場であって、観光施設ではありません。マナーを守り拝観されますようお願いします。

赤塚地域

松月院大堂(板橋区赤塚6-40-7)

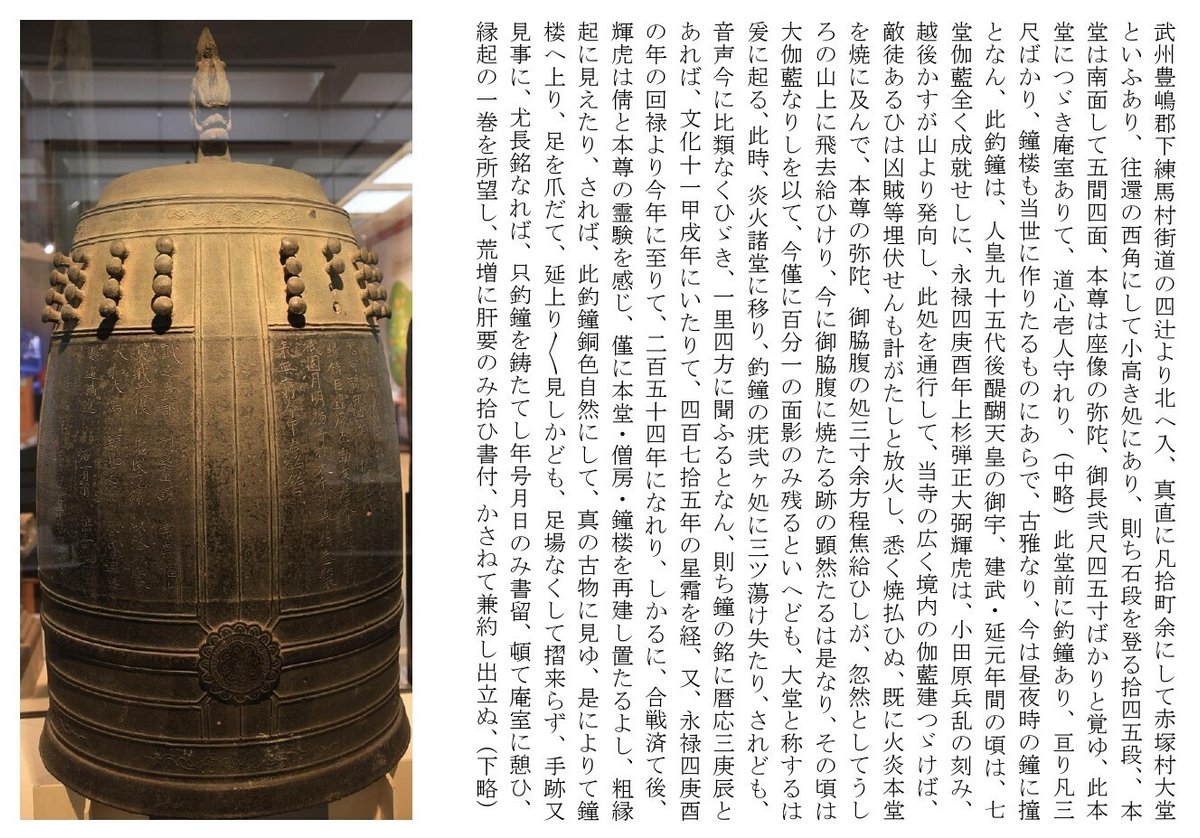

十方庵敬順の紀行文(平凡社 東洋文庫『遊歴雑記初編2』より)

区内最古の寺院とされる大堂でもっとも有名なのは、南北朝時代の暦応3年(1340)の銘をもつ梵鐘(国重要美術品)でしょう。ただし、鐘楼にあるのはレプリカで、本物は板橋区立郷土資料館(赤塚5-35-25)に寄託されています。梵鐘の銘文は、のちに鎌倉建長寺の住職となった名僧・中巌円月が撰したもので、江戸時代にはこの梵鐘を見るため、『遊歴雑記』を著した十方庵敬順をはじめ多くの文人墨客が訪れていました。

梵鐘の銘文からは、当時大堂は泉福寺(赤塚6-39-7)と真福寺(現存せず)の両寺が別当(大堂の管理)を務めていたことがわかります。現在は近くにある松月院の境外堂になっていますが、『新編武蔵風土記稿』によれば、本来は七堂伽藍を備えた寺院だったといいます。戦国時代の永禄4年(1561)、小田原城の北条氏攻めの行軍途中にあった越後の長尾景虎(上杉謙信)によって、焼き打ちされたと伝わります。大堂のある赤塚周辺が、北条氏に属する武蔵千葉氏の拠点の一つだったからでしょうか。

現在残る阿弥陀堂(大堂)は、延宝7年(1679)頃の建立と推定されています。焼き打ち後に寺の復興が行われたようですが、往時の伽藍が戻ることはありませんでした。

大堂の本尊阿弥陀如来坐像は、作風から平安時代後期の造立と推定されています。焼き打ちに伴う損傷は小さくなかったようで、罹災後の天正2年(1574)と万治2年(1659)に修理されたことが、体内の墨書銘から明らかになっています。この阿弥陀如来像は、現在は松月院の宝物館(松宝閣)に移されています。

松月院(板橋区赤塚8-4-9)

松月院は、赤塚城に居を構えた武蔵千葉氏が開基した曹洞宗の寺院です。徳川家康以来、歴代将軍から寺領40石寄進の朱印状を下賜されています。この歴代将軍の朱印状をはじめ、数々の寺宝は宝物館(松宝閣)に収蔵、展示されています。一見の価値があり、もちろん見学も可能(有料)ですが、常時開放されているわけではないので、お寺へ事前確認するのがよいでしょう。

境内に目を向けると、まず山門を入ってすぐ右側にヒイラギの大木があります。樹齢100年以上といわれます。ヒイラギの葉は、若いときはギザギザと尖った形状(鋸歯)をしていますが、古くなるとギザギザがとれて丸くなります。松月院のヒイラギは低い位置の葉は尖っていますが、高い位置にある葉は丸くなっており、人の成長に例えられることがあります。

中雀門を入ると、大きなサルスベリがあります。「百日紅」の漢字が充てられているように、花が咲いている期間がとても長いという特徴があります。紹介される機会が少ない松月院のサルスベリですが、開花する夏の時期に、ぜひ訪ねてみてください。

本堂に向かって左側には、「火技中興洋兵開祖高島秋帆紀功碑」があります。幕末に高島秋帆(しゅうはん)が徳丸ヶ原(現在の高島平)で西洋式の砲術訓練を実施しました。高等学校の日本史の教科書にも出てくる大きな出来事でした。松月院は、その際に秋帆一行が本陣を構えた場所です。碑は大砲と砲弾をモチーフにして、秋帆の功績を称えるため大正11年(1922)に建立されました。

墓地には、赤塚城に居城し松月院を菩提寺にしたという千葉氏一族の墓地があります。もっとも大きい五輪塔の墓碑銘には永正3年(1506)の年号とともに、「松月院殿南州玄参大禅定門 千葉介自秀」と刻まれています。松月院ではこれを開基・千葉自胤(これたね)の墓だとしています。ただし、自秀(玄参)と自胤の関係については諸説あります。

また、並んで建つ完形の宝篋印塔(ほうきょういんとう)は比丘尼(びくに)了雲の墓で、元徳元年(1329)の銘があります。この墓の存在から、松月院が武蔵千葉氏によって開かれる以前から寺院が存在したことが推定できます。

乗蓮寺(板橋区赤塚5-28-3)

浄土宗の寺院で、徳川将軍家から寺領10石を下賜されたいわゆる御朱印寺ですが、当初からこの地にあった寺ではありません。室町時代に山中村(現・板橋区仲町)に創建され、江戸時代初め頃に旧中山道沿いの板橋宿(現・仲宿)へ移転、さらにその寺域が首都高速5号線建設と国道17号線(中山道)拡幅の範囲にかかったため、昭和46(1971)から7年の歳月をかけて赤塚の地へ移転となりました。

乗蓮寺を有名にした東京大仏は、昭和52年(1977)に、関東大震災や東京大空襲など悲惨な災害や戦争が再び起きないようにとの願いを込めて建立されました。青銅製の阿弥陀如来坐像で、像高は8.2m、建立当時は奈良・鎌倉の大仏に次ぐ日本で3番目の大仏として話題になりました。厳密には、「坐像で青銅製の鋳造大仏としては」という前提条件が付きます。仏像の価値は大きさだけで決まるものではありませんが、お釈迦様の身長が一丈六尺(約4.8m)、坐像の場合は半分の八尺(約2.4m)と伝えられ、この大きさ(丈六仏)より大きなものを一般に大仏と称し、特別な存在として尊ばれました。

乗蓮寺には、天保飢饉(ききん)の供養塔をはじめ数々の文化財が残っており、ここですべてに触れることはできませんが、ユニークな存在として、昭和40年代に乗蓮寺に移された津藩藤堂家染井屋敷旧蔵の石造物群があります。境内に分散して置かれているので、探してみるのも楽しいでしょう。鉄拐(てっかい)仙人像、文殊菩薩像、恵比寿像、大黒像、役行者像、婆々像(奪衣婆)、天邪鬼像(がまんの鬼)、十三重石塔、それに関係者以外立ち入りできない場所に布袋像があります。近代以降、乗蓮寺に移設される前の鉄拐仙人像は、とくに足の病気平癒の信仰を集めていたそうです。

不動の滝(板橋区赤塚8-11)

松月院から赤塚溜池公園方面へ向かう道は鎌倉街道の一つと伝わる古道です。乗蓮寺を過ぎ、坂を下り切った位置に不動の滝があります。江戸時代には、当時流行した富士・大山詣などに向かう人びとが、出発前に心身を浄めるための水垢離(みずごり)の場になっていました。現在、水量は乏しくなっていますが、東京都の名水57選にも選出されています。

滝口付近の崖上に祀られた寛政11年(1799)造立の不動明王石像をはじめ、滝周辺に何体かの不動明王石像が置かれています。

明治以降も地域の木曽御嶽講がこの滝を信仰の場として活用し、滝つぼとその周辺の整備を行っています。

板橋区立郷土資料館(板橋区赤塚5-35-25)

昭和47年(1972)開設で、平成2年(1990)に現在の施設に改築、さらに令和2年(2020)に大規模リニューアルされました。赤塚溜池公園の一角にあり、区の歴史や文化・自然に関する資料がわかりやすく展示されています。

郷土資料館の入口を入り、直進して反対側の屋外に出ると、旧田中家住宅が移築されています。もとは豊島郡徳丸本村にあった古民家です。時代の変遷に合わせた改良が行われているため、建築当時の姿ではありませんが、武蔵野台地に立地する江戸時代の標準的な農家の住まいです。長らく、幕末から明治初期にかけての建築と推定されていましたが、最近の専門家による再調査で、江戸中期まで遡る可能性が指摘されました。

赤塚城跡(板橋区赤塚5-30~32)

赤塚城跡は、お林山(はやしやま)と呼ばれる赤塚溜池公園の南の台地上にある室町時代の城跡です。康正2年(1456)に武蔵千葉氏が入城したと伝わります。しかし赤塚城に関する一次資料(城が存在していた当時の同じ時代に書かれた資料)がなく、明確な遺構や遺物も確認できないため、不明な点が多いのが実態です。

赤塚に入部したという武蔵千葉氏は、関東戦国時代の幕開けとされる「享徳の乱」における下総国守護職千葉氏の一族間抗争のなかで誕生します。古河公方に与する優勢な庶流家に対抗して、関東管領上杉氏(足利将軍家方)が嫡流家に連なる実胤(さねたね)・自胤(これたね)兄弟を武蔵国で擁立したのです。その後は南武蔵の一国衆として小田原北条氏の傘下に入り、北条氏の滅亡まで存続しました。実胤が当初本拠にしたのが赤塚城です。

氷川神社(板橋区赤塚4-22-1)

二の鳥居の扁額に氷川神社・御霊神社とあるように、祭神は素盞鳴命(すさのおのみこと)と、御霊(政治的に抹殺されたため祟ることを怖れて神として祭祀された人物)の一人藤原広継命(ひろつぐのみこと)です。

赤塚城主の千葉自胤(これたね)が、長禄元年(1457)に武蔵一の宮氷川神社より分霊を勧請し、城の裏鬼門にあたるこの地に創建したと伝わります。

一の鳥居から続く氷川神社の参道並木は板橋区の天然記念物となっており、武蔵野の面影が偲ばれます。また朱く塗られた二の鳥居は、2本の本柱の前後に支柱が付いた「両部鳥居」という豪華な形式です。

二の鳥居の近くには、富士塚(人造のミニチュア富士)があります。幕末から明治初期頃に、富士山を信仰する集団である富士講の一つ「丸吉講」によって造成されたものです。富士登山は体力的にも経済的にも大きな負担を伴うものでしたので、当時はこのような富士塚を造成して登拝することが流行しました。

また、氷川神社の社殿の裏には木曽御嶽塚もあります。御嶽信仰の行者である一山行者のもとに組織された赤塚一山講によって築造されたものです。氷川神社が所蔵する明治16年(1883)作成の絵馬にこの塚が描かれていることから、明治時代前期には造成されていたことがわかります。

諏訪神社(板橋区大門11-1)

祭神は建御名方神(たてみなかたのかみ)。古くから武神として尊信されていた信濃国諏訪大社の分霊を、赤塚城主の千葉自胤(これたね)が長禄年間(1457~60)に勧請し、城の北東の鬼門除けに祀られたと言われます。

板橋区内の神社では珍しい随身門があります。

社殿前にある一対のイチョウの大木は夫婦イチョウと呼ばれ、古来より夫婦和合、子孫繁栄などの信仰を集めてきました。樹高は、雄株約30m、雌株約20mあるとのことです。

諏訪神社では、国指定重要無形民俗文化財の郷土芸能「田遊び」が、毎年2月13日の夜に行われます。祭りは、神事ののちに農家一年間の農耕行事を唱言(となえことば)と所作で演じ、その年の五穀豊穣と子孫繁栄が祈願されます。

また3月の第2日曜日には、ここ諏訪神社と八幡神社(赤塚6-40-4)の境内で、赤塚獅子舞が奉納されます。江戸時代初期の延宝年間(1673~81)に、地元の春日太郎兵衛が日光二荒山神社権現祭で伝授されたものを持ち帰ってひろめたと伝えられる三匹獅子舞です。保存会の方が実況解説してくださるので、よく理解することができます。

諏訪神社の御神木の一つ「こぶケヤキ」がある場所(板橋区赤塚8-5)は、新大宮バイパスの開通に伴い参道が分断されてしまいましたが、かつては諏訪神社参道入口で、一の鳥居がたっていました。

このケヤキの幹の下部にある女性の乳房のような大きなこぶの形状から、子育てや乳授けの信仰が生まれました。幕末・明治期の落語家六代目三遊亭圓朝の創作噺「怪談乳房榎」のモチーフとなったとも言われています。

北野神社(板橋区徳丸6-34-3)

社伝では、長徳元年(995)に京都の北野天満宮の分霊を勧請したとあり、これを信じれば、板橋区内最古の神社になります。江戸時代においては、寺院が別当となって神社を管理することが一般的でしたが、北野神社には板橋区内で唯一、専任の神官が置かれていました。

拝殿の裏で鞘堂に守られた本殿をガラス越しに望めますが、幕末の安政の頃(1855~60)につくられたとされる彫刻をみることができます。

北野神社では、2月11日の夜、国指定重要無形民俗文化財の「田遊び」が行われます。五穀豊穣・子孫繁栄を願う予祝(よしゅく)の神事ですが、大門の諏訪神社で行われる田遊びとは祭事の構成が大きく異なっていますので、両方を見学し、比較してみるのもよいでしょう。

また、毎年5月5日には北野神社の境内で徳丸獅子舞が奉納されます。徳丸の獅子舞は元禄年間(1688~1704)から始まったと伝えられます(諸説あり)。赤塚(諏訪神社)の獅子舞と同じく、三匹獅子舞です。徳丸四ツ竹踊りも合わせて奉納されています。

旧粕谷家住宅(板橋区徳丸7-11-1)

江戸時代の徳丸には徳丸本村・徳丸脇村・徳丸四ツ葉村がありましたが、この旧粕谷家住宅は徳丸脇村の名主粕谷家から分家して隠居した粕谷浅右衛門によって建てられたものです。平成27年度(2015)から行われた解体復元工事の過程で、南東隅の柱の枘(ほぞ)から、享保8年(1723)と年紀が書かれた墨書が発見され、建築年代が判明しました。古民家の建築年代が判明することは珍しく、関東でも最古級に属する古民家であることが明らかになりました。こうした理由から、平成30年(2018)3月に東京都指定有形文化財(建造物)に指定されました。

赤いタペストリーのようなものがかかっている場所が「押板」

床の間の起源との説もあるが、用途は明らかではない

旧粕谷家住宅には、三本の大黒柱、押板、しし窓、三間四方のヒロマなど多くの特徴がみられます。何より貴重なのは、公園や資料館敷地などへ移設されることなく、創建当初の位置に現存していることです。これは、東京23区内では特筆されることだと言ってよいでしょう。

公開時間中は管理人が常駐しているので、説明を聞くことも可能です。

公開時間 午前9時30分~午後3時30分

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

以上、赤塚地域から10か所を紹介しました。ほかに板橋地域、上板橋地域、志村地域、の情報も公開していますので、そちらもぜひご覧ください。

また、追加情報も順次掲載してまいります。

問い合わせ先

板橋史談会事務局 電話090-9326-4586 itashidan@gmail.com

板橋史談会ホームページ https://itashidan.hp.peraichi.com/1964