板橋史談会の区内おすすめスポット 【志村地域】

板橋史談会は 1964 年 12 月に発足したアマチュア中心の郷土史サークルです。毎月 1 回、板橋区内のほか、都内・近県の史跡めぐりなどを行なっています。

板橋区は東京 23 区の中では、埼玉県と接する外周部に位置します。地味な印象は自認していますが、それでも地域に根差した歴史があり、文化遺産も受け継がれています。

近年では、こうした地域の歴史的名所や文化財を紹介する Web サイトは多数存在しますが、本サイトでは、板橋史談会の Webサイト 管理者が何度も何度も地域を歩いて把握した特にお勧めしたいスポットを、板橋地域・上板橋地域・志村地域・赤塚地域の4ブロック別に、少しマニアックな視点も交えてご紹介します。

ここでは、志村地域をご紹介します。

なお、ここに紹介する寺院や神社は信仰の場であって、観光施設ではありません。マナーを守り拝観されますようお願いします。

志村地域

志村一里塚(板橋区志村1-12・小豆沢2-16)

志村一里塚は江戸五街道のひとつ中山道の一里塚です。日本橋から数えると、本郷森川宿、板橋平尾宿に続く3番目の一里塚となります。明治9年(1876)に「一里塚廃毀」の法令が出されて以降、多くの一里塚が消滅してしまいましたが、志村一里塚は昭和8年(1933)の中山道(のちの国道17号線)の拡幅工事に際しても位置は動かされず、周囲を石積みにして保全されました。

道路の両側に一対で残っている一里塚はたいへん貴重であり、東京都内では、ここ以外には北区西ヶ原の一里塚(日光御成道=現・岩槻街道)だけしかありません。こうしたことから、大正11年(1922)に国の史跡に指定されました。

ちなみに一里塚の大きさは、5間(およそ9m)四方、高さ1丈(およそ3m)で、塚には榎(エノキ)や松などの樹木が植えられました。志村一里塚では、このような一里塚の特徴を感じ取ることができます。

南蔵院(板橋区蓮沼町48-8)

初め志村坂下の地に創建されましたが、寺の略縁起によれば、たび重なる荒川の氾濫を避け、享保9年(1724)、鎮守の氷川神社(蓮沼町48)とともに現在の地へ移転したと伝わります。

現代風の山門をくぐるとすぐ右側に、塔身の上に石仏が乗るひときわ背の高い3基の塔が目に入ります。中央が出羽三山供養塔で、安永6年(1777)の造立。向かって右は月山供養塔、向かって左は羽黒山供養塔で、いずれも文化元年(1804)の造立です。それぞれに各山の本地である大日如来(湯殿山。中央の塔)、阿弥陀如来(月山)、正観音菩薩(羽黒山)が、頭部を新しく造り替えて安置されています。この地域で出羽三山講が活発に活動していたことが偲ばれます。

本堂と不動堂にはさまれた位置にある露天の丸彫り石製地蔵菩薩立像は、銘文から承応2年(1653)蓮沼村の庚申待(こうしんまち)講中10人によって造立されたことがわかります。実は区内で2番目に古い庚申塔なのです。

ここ南蔵院を最も有名にしたのは、シダレザクラでしょう。開花の時期には、境内が桜色に染まり、出店もあって多くの人でにぎわいます。

延命寺(板橋区志村1-21-12)

延命寺という名の寺院は板橋区内に2か寺(どちらも真言宗)あるので、区別するために志村延命寺と呼ばれることがあります。インターネットに寺院名のランキング情報が複数掲載されていますが、延命寺はおおむね12位から15位くらいに位置しています。最も多いのは観音寺ですが、板橋区内に観音寺はありません。

延命寺の創建には、悲しい話が残されています。戦国時代の大永4年(1524)、小田原の北条氏綱が江戸から川越に敗走途中の上杉朝興(ともおき)を志村城へ追撃しました。この戦いで志村城が落城し、城将見次権兵衛(みつぎごんのひょうえ)の子息権太郎が戦死しました。父は権太郎の冥福を祈り、自ら延命寺を創建したと伝わります。

境内には14基の板碑群があります。なかでも区内最古の建長4年(1252)銘の板碑は、一部欠損していますが、大日如来をあらわす「ア」の種子(しゅじ=仏・菩薩等の梵字)を「心」の字の上に刻む「心字座」と呼ばれる珍しい形式のものです。門を入って右側、塀の陰に隠れるような場所に置かれているので、初めて訪れた方は、見つけるのに苦労するかもしれません。

また、境内の小堂に安置されている通称「蛸薬師」(たこやくし)は、正保4年(1647)に造立された薬師如来を主尊とする珍しい庚申塔(こうしんとう)で、庚申塔としては区内最古のものです。板橋区登録有形文化財名は「志村延命寺の庚申薬師」となっています。はじめ地蔵堂(志村2-5)に置かれ、戦後の一時期は志村銀座通りの中ほどの小堂に祀られていました。蛸の足にたくさんついている吸盤で「いぼ」を吸い取ってくれるという信仰がありました。

龍福寺(板橋区小豆沢4-16-3)

本堂に御本尊の大日如来、薬師堂に薬師如来と十二神将を安置します。山門前の桜、御手洗不動堂前のユキヤナギなど、折々の花が美しい寺です。

「龍福寺薬師縁起」によると、昔このあたりは荒川(古くは入間川)の入江で七々子埼(ななこざき)と言われていましたが、平将門への貢物の小豆を積んだ船が停泊中、一夜暴風のため沈没したので「小豆沢」(あずさわ)の地名がついたと伝わります。

志村延命寺と同様に、龍福寺も多くの板碑があることで知られています。なかでも建長7年(1255)の板碑は延命寺の板碑に次ぐ区内2番目の古さで、高さが160センチある大型のものです。種子(しゅじ=仏・菩薩等の梵字)はキリーク(阿弥陀)、サ(観音)、サク(勢至)の阿弥陀三尊をあらわしています。

小豆沢神社(板橋区小豆沢4-16-5)

龍福寺のすぐ隣にあり、国之常立神(くにのとこたちのかみ)ほか16柱を祭神とします。ちなみに、国之常立神は『古事記』や『日本書紀』に登場する国土創成神です。

小豆沢神社の創建は、康平年間(1058~1065)、源義家の勧請と伝わります。江戸時代には十二天社と呼ばれていました。祭神が16柱であるのに十二天社では整合性がないように感じられますが、かつて社殿裏の崖下に12の入江があり、後年その守り神として十二天を配祀したとされています。社号は、明治2年(1869)に小豆沢神社と改められました。

小豆沢神社のしめ縄は、粗い作りで全体にケバ立っているのが特徴です。龍神の姿を現していると言います。

二の鳥居の脇に、路上まで大きく枝葉を伸ばしているのは、御神木のスダジイで、板橋区の天然記念物となっています。

社殿は観音塚と呼ばれる塚の上に建っています。

小豆沢の地名の由来には、龍福寺の項で紹介した故事のほかに、上流から漂着した米を村人が救い上げ、腐ってしまう前に勝手に食べてしまった行為が裁判で評価されたことを祝い、小豆飯を炊いたという話も伝わります。この故事に基づき、毎年6月15日(実際には週末開催に変更されているようです。)に境内で餅つき祭りが行われています。

薬師の泉跡(板橋区小豆沢3-7区立薬師の泉庭園)

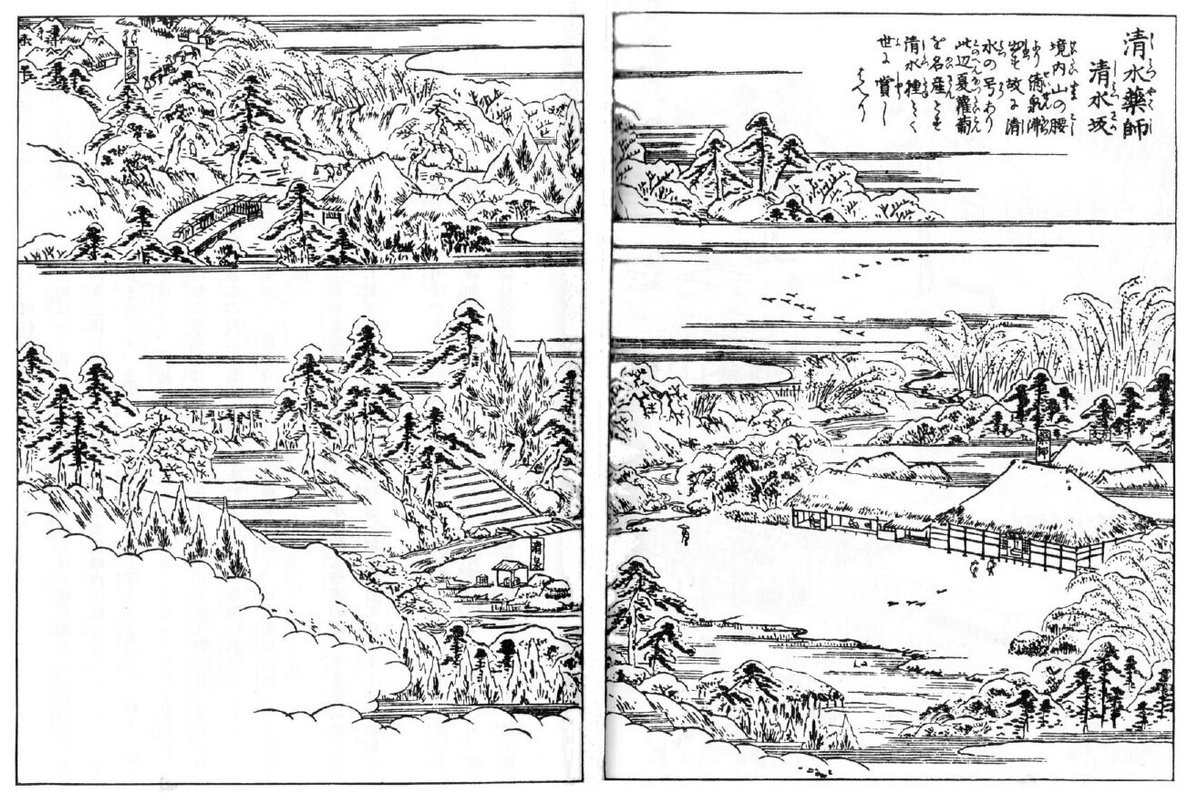

かつてこの場所には、醫王山薬師院大善寺という寺院がありました。徳川家8代将軍の吉宗は、鷹狩りの途中に大善寺で休息を取り、境内に湧き出る清泉を賞して「清水薬師」と名付けたといいます。この湧水は、区内を流れる出井川(現在は暗渠)の水源の一つでもありました。

しかし、昭和3年(1928)に大善寺は浅草から移転してきた総泉寺に吸収合併され、境内の庭園は「亀山荘」庭園となりましたが、しだいに荒廃していきました。

現在の薬師の泉跡は平成元年(1989)に、板橋区が日本造園学会に依頼し、『江戸名所図会』に描かれた当時の景観を参考に復元されたものです。すぐ脇を国道17号線(中山道)が通っているとは思えない閑静な環境です。

浮間公園(板橋区舟渡2-14)

浮間公園は、板橋区と北区の境界にある都立公園で、その中央に公園面積の40%を占める浮間ヶ池があります。実はこの池は、蛇行して氾濫を繰り返していた荒川を、明治の終盤から昭和初期にかけて直線化したあとの河跡なのです。都立公園として開園したのは昭和42年(1967)のことです。

春から初夏にかけてサクラやツツジ、そしてカキツバタの花が次々に開花します。北区側になりますが、浮間公園に隣接してサクラソウの圃場(ほじょう)もあります。かつてこの周辺はサクラソウの自生地として知られていました。

池にはさまざまな水鳥が飛来し、隣接する森はバードサンクチュアリになっており、運がよければカワセミを見ることができます。

舟渡親水公園(板橋区舟渡4-3)

荒川の直線化と並行して、その南側には新河岸川が開削されましたが、河川改修の名残は浮間公園以外でも確認ができます。三田線西台駅東口から北へ進むと、2階建構造にして車道と歩道を分離した舟渡大橋があります。下を流れるのは新河岸川。この舟渡大橋の下流左岸に、まるで盲腸のように飛び出した河岸線がみられます。また、舟渡大橋を渡らずに新河岸川右岸の川沿いを下流方向へ少し歩くと、対岸により大きな盲腸状の川の張り出しがみられます。これらは、大きく蛇行していた荒川を北側に直線化し、南端を新河岸川につないだ名残なのです。

「舟渡に残る戸田の名」板橋区教育委員会1994『写真は語る~総集編~』掲載の写真を引用

古い航空写真をみるとよくわかります。写真上部が戸田になります。上から順に、直線状の水路が戸田のボート場、河川改修後の荒川、その下の細い線は堤防沿いの道路、U字状の水路は旧荒川の河跡、その下が開削された新河岸川です。中央部の巾着状の土地は、もともと埼玉県の戸田でしたが、河川改修後は荒川によって分断されてしまいました。そこで、紆余曲折を経ながらも、昭和25年(1950)に板橋区に編入されることになったのです。現在もこの場所に「戸田葬祭場」や「戸田変電所」など戸田の名を冠した施設があるのは、その名残です。

そして、みなさんがよくご存じの板橋区主催「いたばし花火大会」、戸田市主催「戸田橋花火大会」の同時開催は、この出来事を記念して始まったのです。

以上、志村地域から8か所を紹介しました。ほかに板橋地域、上板橋地域、赤塚地域の情報も公開していますので、そちらもぜひご覧ください。

また、追加情報も順次掲載してまいります。

問い合わせ先

板橋史談会事務局 電話090-9326-4586 itashidan@gmail.com

板橋史談会ホームページ https://itashidan.hp.peraichi.com/1964