ミュージカル『笑う男』 富と貧困、醜と美。どちらが幸せなのか

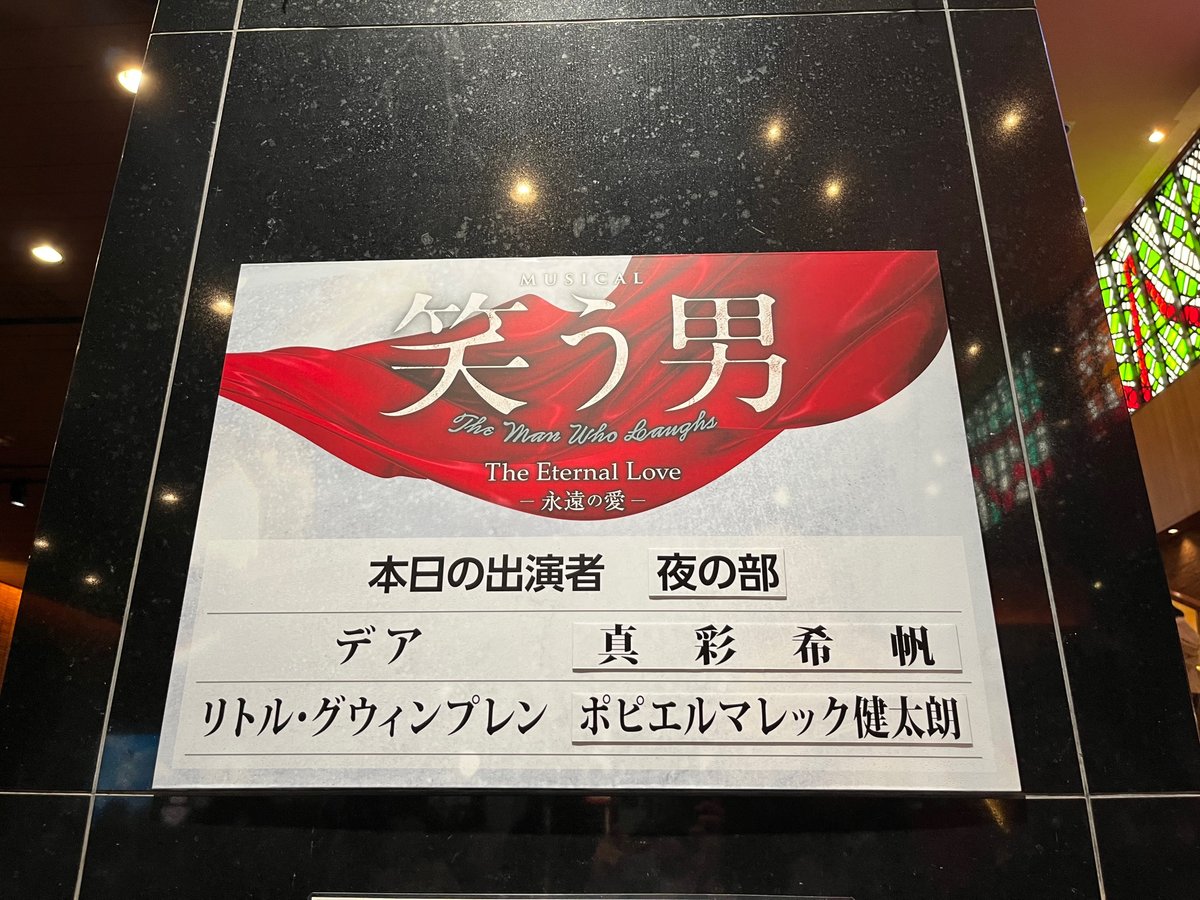

2月某日、帝国劇場にて今作を初めて観劇してきた。

公演初日の当日、しかも開演直前に、公演関係者のコロナ感染が発表され急遽中止になった今作。本来初日であったはずの日から数日経って何とか幕が開いたことに安心しつつも、とにかく感染された方の1日も早い回復を祈る。

〈STORY〉

1689年、イングランド、冬。

“子供買い”の異名を持つコンプラチコの手により、見世物として口を裂かれ、醜悪な笑みを貼り付けられた少年グウィンプレンは、一行の船から放り出され、一人あてもなく雪の中を彷徨う。その最中、凍え死んだ女性が抱える赤ん坊、後のデアを見つけ、道すがら偶然辿り着いた興行師ウルシュス(山口祐一郎)の元へ身を寄せた二人は、彼と生活を共にすることになる。

時はたち青年に成長したグウィンプレン(浦井健治)は、その奇怪な見た目で“笑う男”として話題を呼び、一躍有名人になっていた。盲目であるデア(真彩希帆/熊谷彩春 Wキャスト)と共に生い立ちを演じる興行で人気を博す二人は、いつしか互いを愛し合う関係となる。

そこへ彼らの興行に興味を持ったジョシアナ公爵(大塚千弘)とその婚約者デヴィット・ディリー・ムーア卿(吉野圭吾)が来訪する。醜くも魅惑的なグウィンプレンの姿に心を惹かれたジョシアナは、彼を自身の元へ呼びつけ誘惑する。突然の愛の言葉に動揺するグウィンプレンがウルシュスらの元に戻ると、突然牢獄に連行され、そこで王宮の使用人フェドロ(石川 禅)より衝撃の事実が明かされる―。

本当に醜いのは、刻まれた貧者の笑顔か、それとも富める者の嘲笑か。運命に翻弄される“笑う男”が辿り着く先に待っているものとは―。

https://www.tohostage.com/warauotoko/#intro

一番の目的はもちろん、宝塚歌劇団退団後、『ドン・ジュアン』に次いで2作目のミュージカル出演となる真彩希帆だ。

※以下、ネタバレを含みます

“金持ちの楽園は貧乏人の地獄によって造られる”

現代日本の日常においては触れ合う頻度が低い“富と貧困”というのが大きなテーマの一つ。原作はかの有名なヴィクトル・ユゴーの小説ということで、やはり重厚感満点のテーマだ。

レミゼもそうだが、ヴィクトル・ユゴーが描く作品を観ると、貧富の差により誰かが虐げられている状態に、激しい嫌悪感を抱いている自分に気付かされる。胸の中心がカッと熱くなる感覚……。私自身は平和になって以降の日本で生まれ育ち、特別裕福ではないが特別貧困でもない、一般庶民の生活しか送ったことはないけれど、なぜ自分の心をこれほど燃やすのか。今回もそんな想いを抱きながらの観劇となった。

醜い外見をした人間が見世物にされる物語は、『オペラ座の怪人』などにも挙げられるように他にもある。現代では“多様性を認める”という価値観が一般的になりつつあるが、それまでは顔や身体に特異性が見られる人間は、怖がられたり面白がられたりするのが当たり前の時代が長く長く続いてきたという歴史がある(今も完全になくなったわけではないが)。

そんな時代の中のほんの1ページに過ぎないこの物語であるが、浦井さん演じる主人公の“笑う男”グウィンプレンには大切な仲間たちの存在がある。自身もまだ幼い時にたまたま拾った盲目の少女デア、デア共々大人になるまで面倒を見続けてくれたウルシュス、見世物小屋のメンバーたち……。

真彩ちゃん演じるデアは盲目の少女で、グウィンプレンを中心に、ウルシュスや見世物小屋のメンバーに助けてもらいながら生活している。彼女は本当に本当に心が清い人間で、「(目が見えないから)助けてあげなければならない」ではなく、「(目が見える見えないに関わらず)彼女の助けになりたい」と相手に思わせてしまう人であると感じた。

あまりの心の真っ直ぐさに、ついさっきまで見世物小屋でゴリゴリの怪奇パフォーマンスを見せていた見世物メンバーたちが、デアを前にすると心が洗われたような優しい表情に一変するのだから!そのギャップにクスッと笑ってしまったほど。でも無理はない。デアのような人が目の前にいたら、誰だってそうなるだろう。真彩ちゃんはそんなデアを非常に納得性を持たせるレベルで演じてくれていた。

真彩ちゃんは本来、劇場中に大きく美声を響き渡らせ空間を埋め尽くす技術を持っていながら、今回は引きの芝居、引きの歌い方をしていた。役のデアが非常にシンプルで真っ直ぐな優しい人間であるから、デアの性質にとにかく忠実に、あえて抑えて表現をしていたのだろう。分かってはいたが、多岐にわたる表現方法を見事に使い分けることができる真彩ちゃんの役者としての技量に、改めて恐れ入った。

グウィンプレンとデアは、幼い頃からずっと共に支え合って生きてきたこともあり、兄妹であり、家族であり、恋人でもあるという、一つの要素に絞れないすごく複雑な関係性が特徴的だった。なかなかない関係性だと思うが、グウィンプレンはデアの目となり、デアはグウィンプレンの生きる糧となり、どちらかが欠ける状態では存在し得ないのだなということがヒシヒシと伝わった。浦井さんと真彩ちゃんが心を深く通わせてお芝居を作り上げた賜物と思う。

見世物の興行でその日の収入を得るような余裕のない生活ながらも、日常に笑顔のある見世物小屋メンバーの姿は幸せそうにも見えた。しかし、異世界の人間である王侯貴族側と徐々に交わるようになると歯車が狂い始めるという、2つの異なる世界の対比がはっきりと描かれていた。

大塚千弘さん演じるジョシアナ公爵は、とあるきっかけでウルシュスたちの興行を見に行くことになる。貴族の、裕福であるが常に心が満たされない日常に大きな不満を抱え、自分を満たしてくれる刺激的なものを常に探し続けている寂しい彼女を、大塚さんは色気とエネルギーたっぷりに演じていた。

口が大きく裂けたグウィンプレンの顔、興行でのパフォーマンスを見て驚きながらも、惹かれてはならないという思考がより興味をそそるという人間の心理も働いてか、一気にグウィンプレンに心を奪われていく彼女。単純な恋だけではない、彼女の状況や精神的状態など、様々なものがそうさせたのであろう。そして、表面の醜さの内に隠された、グウィンプレンの人間としての真っ直ぐな内面にも、直感的に惹かれていたのかもしれない。

他にも、吉野圭吾さん演じるデヴィット・ディリー・ムーア卿や、石川禅さん演じる王宮の使用人フェドロが、欲望が渦巻き裏切りが横行する王侯貴族側の象徴として描かれていた。

2幕では、実はグウィンプレンは王族側の正当な後継者で、妾の子であるデヴィット・ディリー・ムーア卿の陰謀により赤子の時にコンプラチコに売られたということが判明し、畳み掛けるようにストーリーが展開していく。

正当な後継者であると言われるがままに一度は王族側の生活を送るグウィンプレンであったが、困窮した生活を送る一般市民に見向きもせず、国民のうちたった1%の自分たちの豊かな生活を守ることしか考えていない王侯貴族側に嫌気がさし、自分にとっての幸せ、愛するものたちのことを考え、元の生活に戻ることに決めたグウィンプレン。

グウィンプレンは秘密警察により処刑されたと信じ込んでいるウルシュスやデアら見世物小屋メンバーが悲しみに打ちひしがれているところ、グウィンプレンが戻ってきて、一変、歓喜に満ちる見世物小屋メンバーたち。

しかし、幼い頃から心臓が弱く、それまでグウィンプレンは死んでしまったと信じていたデアの心臓は、もう持ち堪えることができず、グウィンプレンと再会するなりすぐに天に召されてしまうという一連の流れには、知らぬ間に涙が何粒も零れ落ちた。

デアは本当に清廉な人だった。目が見えないからこそ、目が見える人と比べて、人の内面を見る感覚や夢を持つ力が一層研ぎ澄まされたのであろう。デアはこの物語の中で、天使のようにピュアな存在であることはもちろん、最もシンプルな人間として描かれていた。余計なものは何も付け加えず、究極にシンプルなデアのような人間が、作者ヴィクトル・ユゴーの理想とする人物なのだろうなと感じられた。

デアの亡骸を抱えたグウィンプレンは、最初から決めていたかのように、すぐさま自らも命を絶つことを決める。最後は、天国で、何にも邪魔されず2人は結ばれ、幕となった。

ここまで記してきたように、裕福で常に美しく着飾った王侯貴族と、貧しい生活を送り醜悪であると罵られ笑われる人間を、対比的に描いた今作。腐敗した王侯貴族社会を徹底的に批判する一方、貧しくてもこうありたいという作者ヴィクトル・ユゴーの想いが強く伝わる内容であった。

確かに、裕福な方が悪で、貧しい方が善という側面は大きく、実際に貧乏人が“醜い”と笑われながら見世物を披露することで金持ちを楽しませているわけだから、貧乏人からしたら地獄に他ならない。一国を統一する立場でありながら、大多数の人間の存在を無視し、虐げることは許されることではない。

しかし、王侯貴族の肩を持つわけでは全くないが、王侯貴族の人々だってその地位に生まれたくて生まれてきたわけではない。生命を維持するという意味での生きていく苦労はなかっただろうが、その部分が安定していたからと言って必ずしも幸せとは限らない。デヴィット・ディリー・ムーア卿やフェドロだって、貧しい立場に生まれていればあそこまで私利私欲にまみれてはいないだろう。

もし、人口の1%の王侯貴族の中に、99%の市民に寄り添おうとする者がいたとしても、この時代、大多数の王侯貴族はそれを許さなかったであろう。一個人では抗えない時代の大きな流れの中、且つそれぞれの生まれ持った立場というくくりの範疇で、幸せを見出していくのは、どちらの立場の人間であってもその人の心の持ちようと運による部分が大きいのかなと感じた。

運に関しては、こればっかりは自分ではどうしようもない。ただ、富裕な者も、貧しい者も、デアのように究極にシンプルに、物事や人の本質をしっかり見つめて生きていけたら、生まれが富裕と貧困どちらであっても、自分だけの小さな幸せは見つけられるのではないか。簡単なようで、それはすごく難しいことだけれど……そんな世界になっていったら良いと思った。

本質的に大切なものをグウィンプレンに教えてもらったジョシアナ公爵は、その後自分の人生を変えることができたのか。彼女の心が本当の意味で満たされ、ウルシュスら見世物小屋のメンバーも、グウィンプレンとデアを失った深い悲しみを乗り越え、誰かと支え合って生きていけていることを願ってやまない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?