【AI初心者の経営者向け】ChatGPTの利用上の注意点

1 弁護士向けChatGPT勉強会の開催

弁護士会の公式イベントではありませんが、愛知県の全弁護士を対象にしたChatGPT勉強会が開催されました。

弁護士業務改革委員会の中にあるリーガルテック部会の部会長をさせていただいている関係で、私も「ChatGPT利用のリスクや安全・適切な利用」というテーマでお話をさせていただきました。

ChatGPTをまだ触ったことがない or あまり触ったことがない弁護士向けの勉強会でしたので、同じような状況の方、特に、事業に生成AIを取り入れてみたいものの、どこまで使っていいのかが気になる中小企業の経営者にとっては参考になるのではないかと思い、その内容をシェアさせていただきます。

2 勉強会の概要

対象:愛知県弁護士会所属の弁護士、修習生のうち、希望した方

*参加者像のイメージ:ChatGPTは気になっているけど、まだ触れたことがない or あまり触れていない方

勉強会の構成

1部:ChatGPTとは何か

2部:ChatGPT利用のリスクと安全・適切な利用

3部:ChatGPTの実践

メインは3部の「実践」で、大学生でありながら起業してChatGPT研修等のサービスを企業に提供している方が講師を務めました。

会場参加した弁護士からは積極的に質問が出され、関心の高さとChatGPTでできることへの驚きも見られたと感じました。

非常に好評だったのではないかと思います。

私がお話したのは、上記のうち、2部です。

この概要を簡単にお伝えします。

なお、後ほど出てくるスライドのスクショをみると、弁護士が作ったものにしては整っていると思っていただけるはずです!(というのも、弁護士が作るスライドは、Wordの文章をそのままパワポに貼っただけのもの、、、というのもしばしばあるからです)

これは、イルシルというスライド生成AIの力を借りたためですので、こちらも紹介しておきます。

3 入り口から罠⁈ChatGPTのニセモノ?

はじめてChatGPTを使おうとする場合、まずはChatGPTのページにアクセスしてアカウントを作る必要があります。

しかし、ここで注意しなければならないのは、ニセモノ?があるということです。

新聞などでも「チャットGPT」という表記をたまに見かけますし、普段キーボードで日本語を打っている私たちにとっては「チャットGPT」の方が入力しやすい気がします。

では、「チャットGPT」でGoogle検索するとどうなるでしょうか?

「ChatGPT」などと表記された検索結果がいくつか表示されます。

しかし、なんと画像に表示されているものはすべて、OpenAIが直接提供しているChatGPT(わかりやすくするために「本物のChatGPT」と言います)ではありません!

どなたが、何の目的で、どういう環境で運用しているのか、よくわかりませんが、本物でないものをあえて利用する必要はないと考えます。

本物のChatGPTの機能を超えるものでもなく、リスクしかないのではないでしょうか。

普段日本語のテキストを入力していると、「チャットGPT」と検索してしまいそうになりますが、それを想定した罠?が仕掛けられているように感じてしまいます。

なお、「ChatGPT」で検索すると、本物のChatGPTも出てきますが、そうでないものも出てきますので、この場合も注意が必要です(ゲストモードを使用)。

ちなみに、本物でないものは「日本語」、「登録なし」とうたっていますが、そもそも本物のChatGPT自体、日本語で利用できますし、アカウント登録しなくても利用できます。

はじめてChatGPTを使う方は、以下のリンクから始めるようにするのが良いでしょう。

https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/

本物のChatGPTのURLには、「chatgpt.com」が含まれています(上記の画像参照)。

したがって、URLを確認してみて、「chatgpt.com」が含まれていなければ、本物でない可能性を疑うと良いでしょう。

しかし、実は本物ではないChatGPTには、そのURLに「chatgpt.com」を含むものもありました。

これらは、本物のChatGPTのGPTsという機能を使って作られたものですが、OpenAIが作ったものではないはずです。

紛らわしいですが、先ほど述べたように、本物でないものをあえて利用する必要はないでしょう。

4 ChatGPTのプランの種類

ChatGPTには、大きく分けて4種類のプランがあります。

https://openai.com/ja-JP/chatgpt/pricing/

ChatGPTのアカウントをはじめて作ると、通常、個人版の無料版から始まります。

個人版の有料版がPlusプランで、使える機能が増えます。

ビジネス版のエンタープライズプランは、どちらかというと大企業向けで、後からできたのが、中小事業者向けのチームプランです。

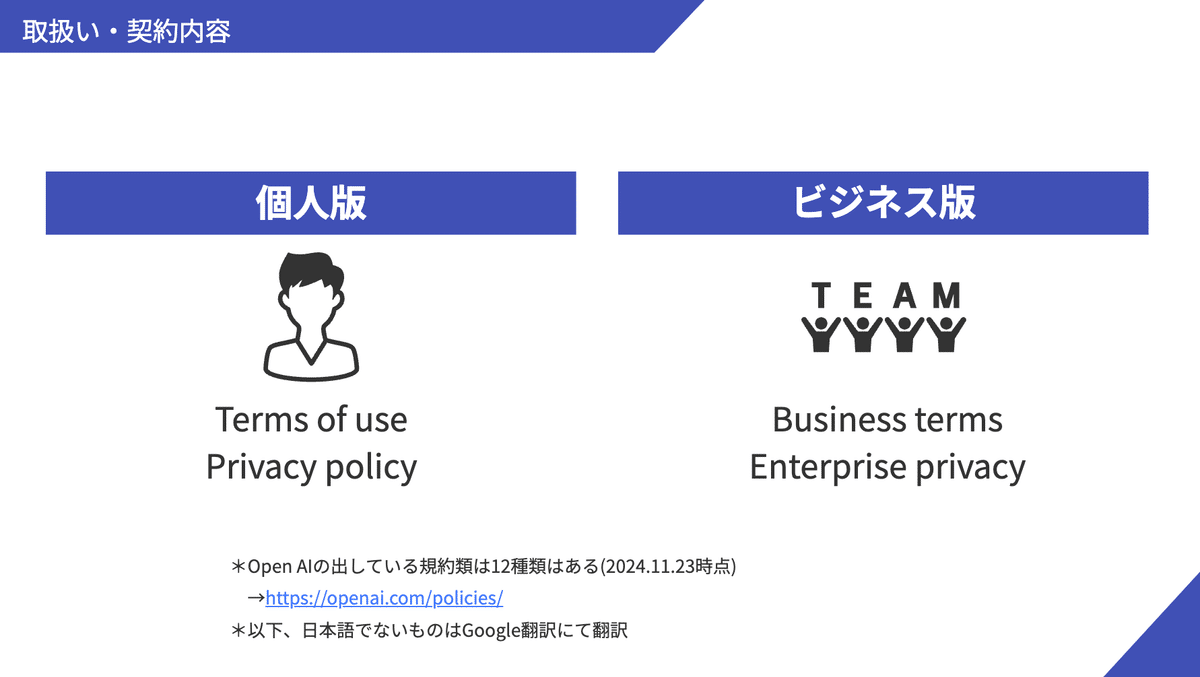

重要なのは、個人版とビジネス版を区別して理解することです。

というのも、個人版かビジネス版かで適用される規約類が変わる(契約内容が変わる)からです。

契約内容以外にも、技術的な面においても差異がある可能性があります。情報セキュリティへの関心の高まりや個人情報保護法等との関係で、この点も無視できません。

OpenAIが公開している規約類は、全部で12種類あります(2024.11.30時点)。

以下では、これらのうち、安全かつ適切にChatGPTを利用するために特に確認しておいた方が良いと思われる点をピックアップしています。

ご自身で規約類全部を確認するのは非常に大変だと思いますので、ご自身で確認をする際の参考にしていただければと思います。

5 個人版とビジネス版の違い・契約内容

それでは、安全かつ適切にChatGPTを利用するために特に確認しておいた方が良いと思われる点を確認していきましょう。

【ご注意】

・規約類の説明が含まれますが、原文は英語です。ここではGoogle翻訳で日本語にしたものを利用しています。

・規約類は2024.11.23時点のものです。

・必ずご自身で規約類を確認するようになさってください。

ここから先は

¥ 300

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?