かつて苦手だった映画 、カッコーの巣の上で

1976年、第48回アカデミー賞主要5部門を独占。

同年、GG賞6部門、英国アカデミー賞6部門を獲得。

アメリカ映画協会(AFI)が選ぶアメリカ映画ベスト100第20位。

世界最大の映画データベースIMDbのトップ評価15位。

BBCが選ぶ最も偉大なアメリカ映画第59位。

そんな輝かしい功績を持つ映画、『カッコーの巣の上で』。

私は昔、この映画が苦手だった。

ーーーーーーーー

※以下、ネタバレ有り

ー作品情報ー

『カッコーの巣の上で』

原題:One Flew Over the Cuckoo's Nest

1975年公開/133分

監督:ミセス・フォアマン

脚本:ローレンス・ホーベン/ボー・ゴールドマン

出演:ジャック・ニコルソン/ルイーズ・フレッチャー

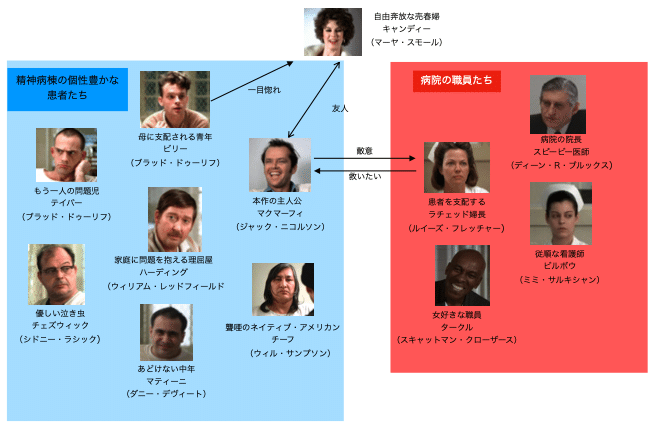

ー登場人物ー

ーあらすじー

1963年の9月、オレゴン州立精神病院に収監された一人の男。

彼の名はマクマーフィ。淫行罪で逮捕された彼は刑務所での労働から逃れるため、精神病を偽りこの病院へやってきたのだ。

そこには個性豊かな沢山の患者がいたが、皆ラチェット婦長の抑圧的な管理により生気を奪われ無気力に生きる日々を過ごしていた。

そんな面々や病院の体制に疑問を持ったマクマーフィは持ち前の反骨精神で様々な行動を起こし始める。マクマーフィの持つ奔放さに感化され、次第に生きる力と尊厳を取り戻し始める患者たち。

徐々に患者との絆を深めるマクマーフィはやがて病棟からの脱獄を企てるがーー。

ーーーーーーーー

原作は1962年にケン・キージーが発表した同名小説。

公民権運動や女性解放運動など抑圧されてきた人々が声を上げ始めた時代に、それと呼応するように人間の尊厳・統制と自由の闘いを直喩的に描いたこの小説は多くの人々の共感を呼び、当時の若者たちのバイブルとしてベストセラーとなった。

そして映画が公開された1970年代は長期化・深刻化するベトナム戦争とそれでも尚撤退しようとせず徴兵を行う体制側に人々たちが怒り、反戦運動が激化した時代でもあった。

多くの若者がヒッピーなどのカウンター・カルチャーに身を置き反体制を訴えた時代にこの映画が大ヒットし社会現象となったのは必然だろう。

そんな不朽の名作と名高い本作は日本でも人気が高く、多くのシネフィルたちがオールタイムベストとして選出する名作である。

自分が本作を初めて観たのは10歳かそこらだった。

その時の感想は「マクマーフィが身勝手すぎる...」「ラチェッド婦長は別に悪い人じゃないよなぁ」というもの。

要は主人公マクマーフィの行動を全く理解できず、彼の身勝手さが産んだ悲劇の物語と捉えてしまったのだ。(勿論当時はロボトミー手術が如何に残酷なものか理解していなかったという事もあるが)

そんな訳で永らく本作に対し良い印象は無かったのだが、先日ふと思い立って本作を再度鑑賞することにした。

その結果...

とんでもなく心を揺さぶられてしまった。

これほど素晴らしい作品だったなんて。

心を揺さぶられたのは自由の素晴らしさに感化されたからではない。

残酷な死を迎えたマクマーフィを憐れんででもない。

これは悲劇を描いた作品ではなく、救済の物語だと気付いたからだ。

アイデンティティを失った人間の魂が救われる様に心を寄せ、感情が溢れ出してしまった。

魂が救われた人間、それはネイティブアメリカンのチーフの事である。

はじめからこの作品はチーフの為の物語だと、20年越しに気付いたのだ。

ーーーーーーーー

今作の邦題は『カッコーの巣の上で』、良いタイトルだと思う。

だがこの邦題では原題に本来含まれた意味は見えてこない。

この作品の原題は『One Flew Over the Cuckoo's Nest』。

これはマザーグースの詩「Intery,mintery,cutery,corn」の一説の引用である。

Intery, mintery, cutery,corn,

ブドウ、ミント、お菓子、コーン

Apple seed and apple thorn,

りんごの種にりんごのトゲ

Wire, brier, limber lock,

ワイヤー、いばら、柔らかな毛

Three geese in a flock;

3羽のガチョウが群れているところに

Along came Tod , With his long rod,

トッドが長い棒を持ってやってきて

And scared them all to Migly-wod.

彼らみんなを怖がらせた

One flew east, one flew west,

一羽は東に 一羽は西に

One flew over the cuckoo’s nest.

もう一羽はカッコーの巣の上を飛んでった

Make your way home, Jack.

家へおかえり、ジャック

以下のリンクで聴いてもらえると分かりやすいが、この詩自体は韻やリズムを楽しむ言葉遊びで明確な意味を持たない。

ではこの詩から引用され、映画のタイトルとして付けられた一文''One Flew Over the Cuckoo's Nest''とは何を表しているのか。

カッコー(Cuckoo)は托卵という習性を持つ鳥として知られている。

托卵とは他種の鳥の巣に自らの卵を忍ばせ、仮親に子どもを育てさせる事。

それだけであればまだ良いのだが、カッコーの子どもは孵化するとその巣に本来いた雛や卵を殺してしまう。その巣の親は自分の本当の子どもたちが殺された事も知らずに、カッコーの雛に餌を与え続けるのだ。

そんな恐ろしい習性を所以としてなのか、cuckooはcrazyを表すスラングであり、cuckoo's nestはcrazyな奴らが集まる精神病棟という意味を持つ。(蔑称なので決して使わないように)

そしてflew overは'飛んだ'や'飛び出した'を意味するイディオムだ。

つまりこのタイトルが表すのは''精神病院(cuckoo's nest)から飛び出した(flew over)人(one)''=チーフのこと。

また本作の原作小説はチーフが語り手となり彼の目線で物語が進められる。

これらの事からも、この作品がチーフの物語である事が分かる。

ネイティブアメリカンとしてのアイデンティティを失い、誰にも心を開くことがなかったチーフがマクマーフィと出会い、その魂が救われるまでを描いた物語。それが本作である。

ーーーーーーーー

劇中でチーフの過去は多く語られない。だがネイティブアメリカンの悲劇的な歴史を紐解いていくと自ずと彼が置かれていた状況が見えてくる。彼はこう語る、「父親は酒に溺れ環境に殺された、そして自分は小さくなってしまった」と。

アメリカという国は言わずもがなネイティブアメリカンに対する略奪と迫害の歴史の上に成り立っている。略奪とは土地や命だけの話ではない。時に文化や信仰のような内面的な部分でさえ、侵害され、奪われていったのだ。

19世紀以降、白人たちは"野蛮な"ネイティブアメリカンを"文明化"するため、彼らを自分たちの社会に組み込まんとする『同化政策』を打ち出した。その具体的な例の一つがインディアン寄宿学校である。

かつてネイティブアメリカンの子どもたちは強制的に親から隔離されインディアン寄宿学校に入居させられた。そこではまず持って生まれた名前を奪われ、白人名を付けられる。その上で部族の言葉と宗教を禁止され、代わりに英語とキリスト教が与えられた。もし英語以外言語を話せば待っているのは厳しい罰。プライバシーの剥奪、暴力、性的虐待…あらゆる恐怖で子どもたちを支配し、彼らからネイティブアメリカンであるという自我を完全に奪っていった。

そうして育った子どもたちはどうなるか。彼らは寄宿学校を卒業すると親元に戻っていったが、その頃にはもう部族の言葉も話せず信仰さえ失っていた。寄宿学校で学ぶ技能も彼らの居留地では何の役にも立たない。

そうして彼らは部族の中でも孤立していった。寄宿学校でのトラウマに苦しみ、居場所も失い孤独に苛まれた彼らの多くは自ら命を絶っていったという。アイデンティティを奪う事はそれほど残酷な事なのだ。

『カッコーの巣の上で』は1960年代が舞台だが、その当時政府が''各部族の解体と社会への同化''を目的として打ち出した都市移住計画によって、1950・60年代に多くのネイティブアメリカンが居留地から都市へ移動した。

社会への同化というと聞こえは良いが、彼らを待ち受けていたのは容赦無い差別と貧困だった。当初予定されていた国の援助プログラムも打ち切られ、職にもありつけない彼らは現実から逃れるように酒に溺れ、アルコール中毒や家庭内暴力・ホームレスの増加など多くの問題が噴出した。

1969年に開催された全米インディアン若者会議でポンカ族の若者が語る言葉に、酒に溺れるしかなかった彼らの苦しみが現れている。

我々はワインにひたすら没頭する。

なぜなら、酔いつぶれているときだけが、

唯一我々インディアンが自由な時だからだ。

引用:tabiyori「今なお続く悲劇と惨劇―〈アメリカ先住民政策〉の歴史」

https://wondertrip.jp/101080/

当時の背景からチーフの父親もその被害者の一人であろう。部族の誇りも文化も奪われ、金も職も故郷も持たず、酒に溺れるしか無く命を失った大勢のネイティブアメリカンの一人。

そんな環境で育ったチーフが父親と同様に自分を見失ってしまったのは当然とも言える。だが彼は父親の無惨な最期を見たからか、酒に溺れる事はなかった。代わりに彼は小さな檻の中で本当の自分を殺しながら生きる事を選んだ。そうして辿り着いたのが本作の舞台であるオレゴン州立精神病院だ。

(これはあくまで推測である。チーフはマクマーフィ、テイバーと同様強制収容された人物である事が劇中で明らかにされている。ひょっとすると彼も酒に溺れ、暴力事件を起こしていたのかもしれない。)

「アメリカ政府は''野蛮''なネイティブアメリカンを小さな土地に閉じ込め、自由を奪い徹底的に管理する事で''正常化''しようとした」という近代のネイティブアメリカン史を聞いてピンときた人もいるだろう。

そう、これは『カッコーの巣の上で』のストーリーそのものなのだ。

精神病院は彼らが病気と判断した患者たちを閉じ込め、支配・抑圧し、尊厳と自由を奪う事で"正常化"しようとした。社会や時代にそぐわない''自分らしさ''は異常だと植え付け、アイデンティティを否定し、奪おうとした。

そんな中、彼らの救世主として現れたのがマクマーフィである。

彼は閉ざされた檻の中で自由の風を吹かせ、患者たちに「お前らは狂ってなんていない。その辺を歩いてるアホどもと同じでな。」と自分らしくいることは普通のことなのだと説いた。

マクマーフィのあるがままを肯定する言動は、自らの殻に閉じこもるチーフの心さえ動かし、彼の根底にあるネイティブアメリカンとしての誇りを呼び覚ました。

ラストでチーフは誰もが不可能だと思った「水飲み台を持ち上げること」を成し遂げ、閉ざされた病院の壁をぶち破った。彼は遂に支配から逃れ、どこまでも広がる大地に走り出すのである。本当の自分を取り戻した彼を縛るものは何もない。いやはや、素晴らしいラストシーンだ。

ネイティブアメリカンは死は終わりではなく新たな始まりと考える。

人の本質はその魂にあり、肉体はそれを纏っているものに過ぎない。彼らの格言にもある通り、例え肉体が朽ちても魂は違う世界で生き続ける。

死は存在しない 生きる世界が変わるだけだ

ードゥワミッシュ族の格言ー

引用:エリコ・ロウ著『アメリカ・インディアンの書物よりも賢い言葉』(2001年)

ラストでチーフはロボトミー手術によって意志を奪われたマクマーフィを窒息死させる。こう語りながら。

"I wouldn't leave you this way...

You're coming with me. Let's go."

(こんな姿で置いてはいけない

さぁ一緒に行こう)

悲劇的にも思えるこのシーンは、先に述べたネイティブアメリカンの死生観からすると救済でもあるのだ。肉体は死んでも魂は生き続けるのだから。

マクマーフィによって魂を救われたチーフが、今度は肉体に縛り付けられたマクマーフィの魂を救済してこの作品は完結する。

改めて、この作品は救済の物語なのだ。

(因みにチーフがマクマーフィを窒息させるシーンで流れる曲のタイトルは『Act Of Love』と言うらしい。)

ーーーーーーーー

本作は決して反体制と自由を盲目的に称えた映画ではないと思う。

マクマーフィは自由、ラチェッド婦長は支配の象徴であるが、一方で自由=混沌、支配=秩序とも言い換えられる。

誰もが皆自由に憧れる訳ではない。実際本作のラストで多くの患者はマクマーフィが来る前の日常に戻っている。いつの時代も体制の中に身を置き、支配の中で生きる事はとても楽なのだ。

幼い自分が本作に抱いたネガティブな感想もあながち間違いではなかったと思う。ラチェッド婦長を完全な悪人とは思えないし、マクマーフィは今観てもやりすぎだと思う部分はある。

ラチェッド婦長の言動は非常に独善的で最終的にビリーの死という悲劇を招いてしまったが、それは彼女なりの正義感によるものだった。彼女は当時の医療を盲信し、それで患者たちを救えると考えていた。

今でこそロボトミー手術は''人の尊厳を奪う残酷な行為''という認識が広がっているが、かつては精神病に対する画期的な治療法として持て囃されていた。1949年には考案者であるエガス・モニスがノーベル生理学・医学賞を受賞するほどにそれは社会に認められた治療法だったのだ。

多くの人がそれで精神病が治ると信じ、米国では1970年代までに2万件以上のロボトミー手術が行われたという。ラチェッド婦長もそれを崇高な医療行為と信じていた一人。本作で彼女を稀代の悪役にしてしまったのは紛れもなくその当時の医学であり、社会なのだ。

彼女の誰に対しても平等な振る舞いや、正面から向き合おうとする態度、皆が放棄しようとしたマクマーフィの治療も「きっと救えるはず」と諦めなかった姿勢からは(結果的にやり方は間違っていたが)医療従事者としての確固たる信念を感じた。時代が違えばきっと彼女は素晴らしい看護師であっただろう。

一方でマクマーフィは生粋のギャンブラーとして描かれる。マクマーフィが精神病院にやってきたことからそこから逃れようとするまで、全てが彼の人生を賭けた大博打だった。いつだって大勝負に勝ち続けてきた彼が、遂に賭けに負けてしまったのがこの映画のラストである。

その向こう見ずで危険な生き方を見ていると、彼が無事病院を抜け出していたとしても同じような結末を辿っていたのでは無いかとつい考えてしまう。

ーーーーーーーー

この作品におけるマクマーフィの自由の象徴たる姿に心を動かされはしたが、自分は彼のようになれるとも、なりたいとも思わない。

自分が憧れを抱いたのは自分らしさを取り戻し、無限に広がる大地へ走り出したチーフだった。チーフのようにいきなり現状をブチ破って飛び出すなんて事は出来ないが、この作品を観ていると一歩を踏み出す勇気が湧いてくる。

今の仕事や生き方に迷っていたこのタイミングでこの映画を観て本当に良かったと思う。昨日より少しでも自分らしく生きてみよう、そう生きていけるように出来ることをしよう、そう思わせてくれた。

そうしてかつて苦手だった映画は20年の時を超え、人生に残る大切な映画になった。

最後まで読んで頂きありがとうございます。