酸素ゲームプレイ日記(第10回) - 精錬装置を作る OxygenNotIncluded

とうとう10回目の更新だ…。

前回の振り返り

前回は原油エリアまで到達し油井を稼働させ、安定的に原油が手に入るようになった。手に入れた原油は凝固点が-40.1℃、蒸発点が399.9℃と、液体でいられる温度が広いため原油を冷やすことで冷却材として利用することもできるし、399.9℃以上に熱するか精油装置にかけることで石油に変換できる。変換した石油は石油発電に使うこともできるし、ほかにもいくつか利用方法がある。石油発電は大電力を発電できるが半端なく二酸化炭素を排出するし、熱問題もあるので慎重に取り扱っていきたい。

石油発電をするのは一旦保留しておいて、原油を冷却として利用する精錬装置を先に作ることにする。

精錬装置って?

このゲームでは銅鉱石や鉄鋼石、金アマルガムなどが地中から採取できる。しかしながら、高度なオブジェクトを作るにはそれらを製錬した銅や金や鉄などが必要になる。以前紹介した岩石粉砕装置を使ってもこれらは作れるのだが、例えば銅鉱石100kgに対して精錬した結果得られる銅は50kgと半分になってしまう。しかし、この精錬装置を使うと銅鉱石100kgに対して銅が100kgとロスがなく精錬することが可能だ。

更に精錬装置は鋼鉄を作ることができる。鋼鉄は耐熱性能が高く、鋼鉄で作ったオブジェクトはオーバーヒートになるまでの温度が+200℃になるため、高温下でも稼働できるオブジェクトが作れる。

しかし、精錬装置を稼働させるには冷却剤が必要になる。冷却材は液体であれば水でも良いのだが、精錬装置に使われた冷却材は非常に高温になるため、水を冷却材として使うと100℃を超えて水が気化し、冷却剤のパイプを壊してしまうことになる。そこで、液体でいられる温度範囲が広い原油を使うのが良い。

しかし、原油を使っても発生する熱量は変わらない。このゲームでは発生した熱は基本的にどこかに消えてしまうことはない。発生した熱は常に物質間で熱交換され、時間をかけて温度が均一化していく。これが意味することは何かというと、コロニーが発展して様々な装置が熱を発すると、その熱は消えることなくどんどんコロニーに溜まっていくということだ。これを放置していると、農作物が育つ気温を超えて複製人間の食量がなくなり餓死してしまう。そのため、コロニーが成長すればするほど、この熱対策が大きな課題となるわけであるが、この精錬装置の熱の処理は特に重要である。

精錬装置が冷却材に送る熱量は非常に多いので、精錬装置に熱された冷却材を冷却する仕組みが必要になる。そこで行う作業が熱破壊である。

熱破壊って?

先ほど、このゲームでは発生した熱はなくならないと言ったが、いくつか例外があり、それらを使うと発生した熱をなくすことができる。今回はそのうちの二つを利用しようと思う。一つが蒸気タービンを使って熱エネルギーを電力に変える方法、もう一つがウィーズウォートを使った冷却である。

蒸気タービンは120℃以上の水蒸気を吸い込み、その熱を電力に変えて、吸い込んだ水蒸気と同じだけの水を出力する。換言すると、蒸気タービンによって水蒸気が水になるまで冷却され、しかもその熱は電力に変換された=熱破壊が起こった。ということである。

そしてもう一つのウィーズウォートであるが、こちらは蒸気タービンより単純だ。

これは何かというと、このウィーズウォートを植えていると、ウィーズウォートが熱を吸収する=熱破壊するということである。しかし、このウィーズウォートはリン鉱石を使うため、リン鉱石の安定的な供給がないといずれ機能しなくなってしまう。この二つを使って精錬装置から冷却材に送られる熱を破壊していきたいと思う。

というわけで完成した。

結構時間がかかったが以下のような構成にしている。

かなり複雑だが、まず配管レイヤーから説明していく。

文章で長々と書くより吹き出しで説明したほうがわかりやすいと思うので、そちらを参考にされたし。

次に自動化レイヤーだ。

ここでメモリスイッチというものがあることに注目してほしい。これは何をやっているかというと、And回路に以下の条件で結果を出力されるような回路になっている。

①水蒸気が200℃になったら、190℃未満になるまでグリーンを返す。

②190℃になったら、200℃になるまでレッドを返す。

更にわかりやすく言うと、「水蒸気部屋が200℃になったら、水蒸気部屋が190℃になるまでタービンを回す」ということだ。

なぜこんなことをするのかというと、何もしなければ蒸気タービンは120℃で回ってしまい、すぐに水蒸気部屋の温度が119℃になってしまう。

そうすると蒸気タービンはON/OFFを繰り返してしまう。蒸気タービンは水蒸気の熱が高温であれば発電量が大きくなるため、水蒸気の温度が熱くなるまでタービンを回さずに熱を貯めるためにこの仕組を作っている。

なお、メモリスイッチを使わなければ200℃まで貯めてからタービンを回したとしても199℃になったら蒸気タービンはOFFになってしまい、やはり199℃と200℃の間でON/OFFを繰り返してしまう。

そのために、メモリスイッチを使っている。

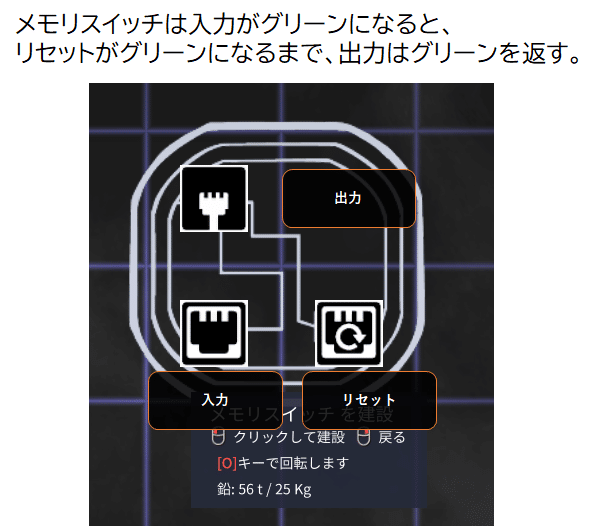

そもそもメモリスイッチって?

メモリスイッチは以下の特性がある。

この特性を利用して、200℃になったら190℃になるまでグリーンを返す仕組みを作ったというわけだ。

多分、これだけ読んでも何がなにやらという感じになると思うので、実際に作ってみることをおすすめする。

この仕組で精錬装置は安定して稼働させられるのか?

懸念としてはウィーズウォートの冷却が間に合うかどうかだ。ウィーズウォートによる熱破壊が行われないと、冷却材がいつまでたっても精錬装置に戻ってこない。

そしてこの懸念は的中した。一応機能していることには機能しているのだが、ウィーズウォート部屋に入った原油の温度がなかなか精錬装置に戻ってこない。

そこで別の仕組みを検討する。ウィーズウォートを使わずに液体クーラーを使う方式だ。

液体クーラーに液体を通すとその液体は14℃下がる。そこで下げた分の熱量は液体クーラー自身に移り、液体クーラーが発熱するようになる。

この仕組を利用し、原油の温度を下げつつ液体クーラーの熱で水蒸気を作る。

以下のようにしてみた。

液体クーラー周りにやたらと配管のin/outがあるが、これは液体クーラーが電力が足りずに止まったりしても液体がループする仕組みだ。説明すると少し面倒なのでこれについては別の機会にしよう。とりあえず、こういう形にしておけば液体のループが止まらなくとおぼえておいて貰えれば良い。

成功!

無事安定して精錬装置が稼働するようになった。鋼鉄が手に入ると色々とできることが増える。更にコロニーを加速させていこう。

次回は?

675サイクルまで進んだわけだが、実はコロニーがピンチだ。

ストレスを貯めた複製人間が増えているので、これらにケアをしていきたいと思う。