酸素ゲームプレイ日記(第9回) - 水がない! OxygenNotIncluded

前回の振り返り

プラスチックを調達するためにピンチャーペッパーを使ったドレッコ牧場をつくった。しかしそんなことをやっている間にも着々と水が減ってきているため、新たな水源の確保が課題となってしまった。

水を探す

水を探すといっても、水の調達は間欠泉を探す旅でもある。まだ掘り進んでないところをひたすら掘るのみ。

汚染水噴出口を発見!

案外すぐ見つかった。居住区のすぐ上に汚染水噴出口を見つけた。

噴出口は間欠泉とは違って、気体ではなく液体で調達可能である。そして取れる量が間欠泉より多い。何よりうれしいのが、汚染水噴出口の水は30℃前後で噴出してくるというところだ。これは非常に扱いやすい温度である。

というわけで噴出口のすぐ近くに汚染水用のプールを作ることにする。

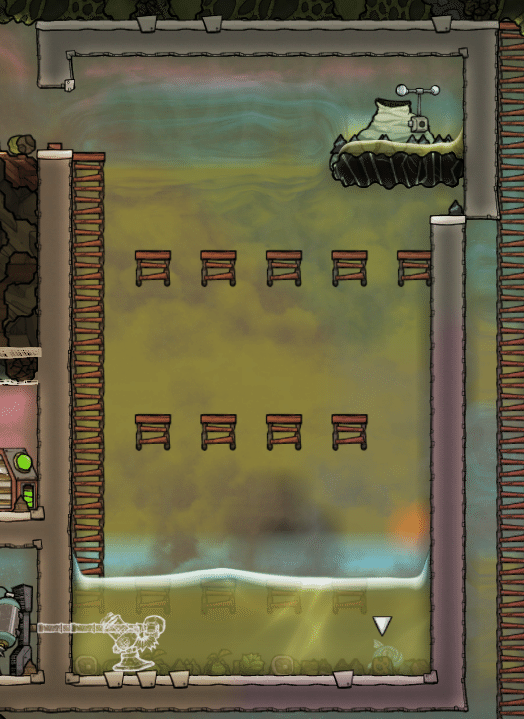

プール完成。噴出量が凄い。このプールの容量だとすぐに足りなくなりそうである。しかしまあ、取り急ぎはこれで漕いでみる。

この汚染水を浄水すれば水には困らなそうだ。供給が増えすぎたときは壁やドアなどで閉じればいいのでいくらか簡単だ。

しかしこの汚染水、食中毒菌の数が半端ない。

このままでは飲食に使えない。まあ主に灌漑用に使う形になるので今のところ対策は不要であろう。

さて、これを浄水するわけだが、浄水する仕組みを作っていたらたまたま「がぶ飲みフィッシュ」がいたので、こいつを使って浄水することにした。

こいつの凄いところは、汚染水の中に入れていたら勝手に真水に変換してくれることだ。

1サイクル600秒なので、1サイクルあたり120kgの水を作ってくれることになる。しかもうれしいことに、作った水はこの魚の体温で排出される。

体温を見ると22.9℃なので、すばらしくちょうど良い温度だ。これを活用しない手はない。そういうわけでフィッシュトラップと魚開放地点を作り、汚染水のプールにがぶ飲みフィッシュを配置した。

そして一瞬で死んだ

温度が生存範囲を超えていた。がぶ飲みフィッシュが25℃以下でないといけないことに対し、汚染水の温度は30℃だった。もう少しいけるかと思ったが、まったく使えねえ奴だ……。しかたないので、普通に浄水機を使う。

完成。ここで浄水した水を電解装置がある場所までパイプで運ぶことで安定して酸素供給を得ることができた。

そろそろ夜勤組が必要か?

コロニーもかなり大きくなってきた。

しかしながら、ここにきていまだに発電方法は人力のみなのだ。人力の場合、複製人間が休んでいる間に電池が切れると設備が止まってしまう。

今のところ止まってもそんなに影響はないが長期的にみると酸素不足など何らかの影響を及ぼしてしまう可能性があるため、夜間でも複製人間が稼働できるようにしておきたい。そこで複製人間に夜勤組を作ろうと思う。

メニューのスケジュールから以下のように夜勤スケジュールを組み、それにシフトを充てる。早起きや夜更かしの特性がある複製人間だと、この時間は能力があがるのでそういう複製人間は夜勤向けだ。

これで、夜間でも4人は働くようになった。別の対策として石炭発電を使うのもアリだが、石炭は大事につかっていきたい。居住区の発電は安定した電力が供給できるようになるまで人力で行うのが基本だ。

そんなことをやっているうちに今度は二酸化炭素が…

問題までどんどん並行しはじめた。処理できない二酸化炭素が居住区近くまで上がってきたのだ。

このゲームは基本的に生まれた物質がいつの間にか消えてなくなることはない。いままでの生活で蓄積された二酸化炭素が下に溜まっていって、圧力が上がり、生活圏まで登ってきたのだ。今まで酸素があるから普通にできていた複製人間の作業も、二酸化炭素が居住区近くまで来てしまうと息継ぎが必要になり、結果移動が増えて作業効率が落ちてしまう。

そのためこの二酸化炭素をどうにかしなければならない。

そういうわけで、二酸化炭素と真水を汚染水に変える、「炭素スキマー」を使うことにする。

こいつを二酸化炭素が溜まるコロニーの下部に設置すれば、下にある二酸化炭素が除去されて上に上がってきた二酸化炭素も下に降りていくだろう。

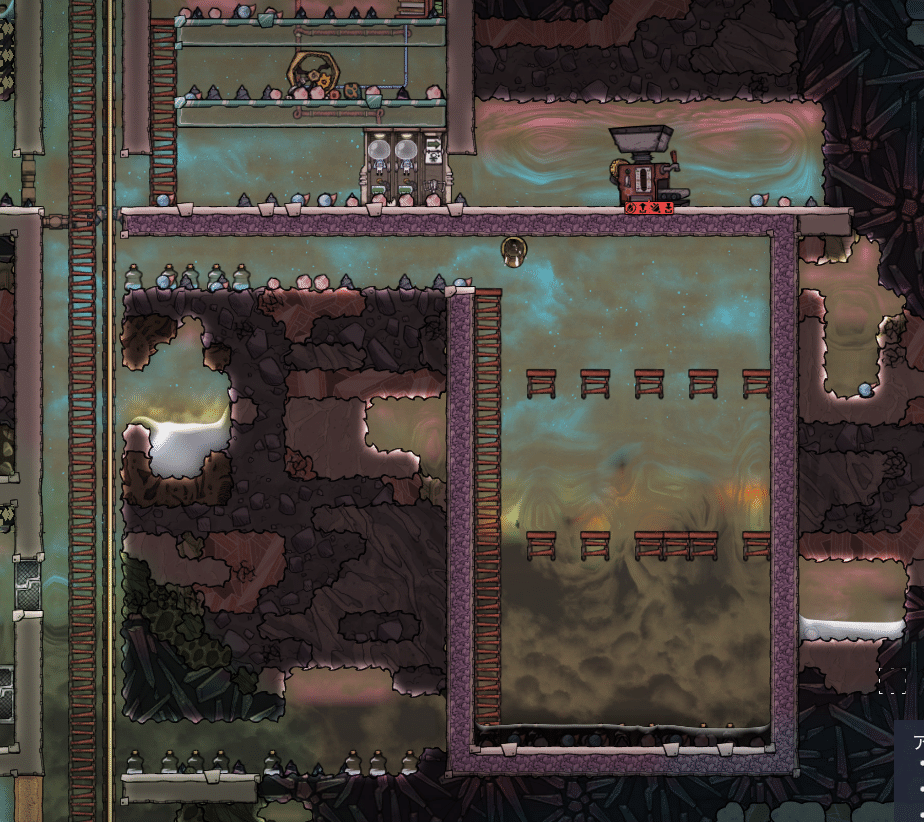

配管はこのような形にした。

炭素スキマーで排出された汚染水をピンチャーペッパー農場に送るようにすれば一石二鳥である。炭素スキマーは1機で1秒間に300gの二酸化炭素を除去してくれる。これはかなりの効率だ。この1機で二酸化炭素を除去できるか少し様子を見てみる。

二酸化炭素がなかなか下に降りなかったので中間地点にもう一つ炭素スキマーを作ったが、これで二酸化炭素は問題ないレベルまで除去できた。

そしてついにマジで採油に取り掛かる

実はすでにオイルバイオームまで届いている。ほかの作業と並行して掘っていたのだ。

黒いのが採油だが、こいつを利用する場所までポンプで引き上げる必要がある。

場所は以下にしておこう。

まずは原油の送り先のプールを作る。

塩水が邪魔だが、こいつはプールを作る課程で下のほうに流しておく。

原油を流す地域は実質の工場地帯になるので熱対策もしっかりしておく必要がある。

原油プールを作ったら、今度は原油がある場所にポンプを作り、それを使って原油プールまで原油をくみ上げる。

原油の温度は100℃近いため、ここでポンプの素材に使うのは耐熱性の高い金アマルガムがいいだろう。

出来上がりだ。組み立てるパイプはかなり長い距離になったが、パイプを作ること自体はそんなに時間がかからない。3サイクルもあれば大丈夫だろう。原油は熱を持つので他の場所に熱が散らないよう耐熱タイルを使うのがいい。

これでようやく原油を取ることができるようになったが、このままだと枯れてしまう。原油のあるところには原油だまりがあり、原油はつねにそこから排出される。しかし、原油だまりがあれば勝手に原油が排出されるかというとそうではない。

この原油だまりから原油が湧くようにするには、油井を使う必要がある。

この油井だが、クソ面倒なことに稼働させるには真水が必要だ。

真水はどこから調達するかというと、今のところ本記事の冒頭の汚染水噴出口を浄水したものを使うのが一番安定しているだろう。

そこでまた大工事だ。

かなり長いパイプになってしまったので後々メンテナンスが少し心配だ。

しかしこれで油井に水を安定して供給することができるようになった。

原油に困ることはもうないだろう。

次回について

もうマルチタスク走りまくりで問題も起きまくりの状況なので次回について何をするか確実なことが言えない状況であるが、次回は精錬装置で鋼鉄を作る仕組みを構築していきたいと思う。今までは割と想定内の作業であったが、これからは本格的な熱対策を求められるようになるため鬼門である。