【KEIKAK】をテーマにした社内アイデアソン企画を開催しました。(その2)

この記事の要旨

この記事では 1 つ前の記事 に引き続き、当社が 2023 年の社内イベントとして開催した 【社内アイデアソン】 についてのあらましや顛末についてご紹介します。

この社内イベントは、2023 年 11 月にリリースした弊社の kintone プラグイン KEIKAK をテーマに、社員全員をいくつかのチームに分けてプラグインの利活用アイデアを競い合うと言う内容でした。

企画スタート!

チームごとの検討

11 月末、全社ミーティングでイベントの内容を社員皆さんに発表し、同時にチーム分けについても公開。

早速各チーム各々にアイデアを練り始めます。

ここでは筆者が所属するチームの検討の流れを紹介します。

最初にキックオフミーティングで改めて KEIKAK の内容を説明し、まずは諸々アイデア出し。

製品自体のアピール力を高めると言う方向で、具体的なターゲット(例:教員・マンション管理組合など)を絞った活用アイデアを製品サイトに乗せていくとか、ヘルプページに動画コンテンツを加えるとかちゃんとクラウド課でやるべきことを考えてくれたりとか。

打倒 Backlog を掲げて Git リポジトリ管理機能 を組み込んでしまうとか。

スケジュールビューの月表示を使って、「アタック 25」風クイズゲーム を作るとか。

同じく月表示でオセロや五目並べ、神経衰弱、マインスイーパーを作るとか。

カラフルなバーの色をうまく駆使して ガントチャート表示でモザイクアートに挑む とか。

分かる人には分かる、ガントチャート表示をピアノロール画面に見立てて シーケンサー (DAW の機能の 1 つ)に仕立てるとか。

まあ硬軟織り交ぜたいろんなアイデアが出てきました。

そんな中で、真面目なアイデアは他のチームも考えるだろうから、我々の方向性としては お遊び系のアイデアで攻めましょう と言う事に。

チーム名もそれになぞらえた内容にしようとなりました。

そしてその 2 日後の打合せで、添付ファイルにクイズ画像を添付して、問題文に沿って進んでいく謎解きゲームのようなものにしようと言うアイデアが固まりました。

発表会でも 実際に皆さんに遊んでもらう参加型のスタイルにしよう と言う事に。

そのためにチーム独自で賞品を用意する事にしました。

出題するクイズの選定やアプリの準備、賞品の手配、当日の役割分担などを決定。

そして当日のプレゼンは筆者が担当する事になりました。

「KEIKAK と言う製品をリリースしたアーセスに対し、ユーザー教育などのサービスを売り込むパートナー企業の営業社員」 みたいな立ち位置でプレゼンする方向性で調整を進めます。

そしてチーム名も、紆余曲折を経て 「株式会社ナゾトキ」 と決まりました。

我々以外の他のチームも各々趣向を凝らしたアイデアを練りますが、この時点ではお互いどのようなものを出してくるかは分かりません。

プレゼン会に期待が高まります!

いよいよプレゼン会!

12 月の 1 か月間を通じて全社員を 6 チームに分け、各チームそれぞれに検討を進めてきた 社内アイデアソン 2023。

プレゼン会は仕事納めの日である 12 月 28 日です!

さっそく 1 チームずつ順番にプレゼンを開始!

① プロジェクト管理の天使と悪魔~絶対タスクを遅延させないプロジェクト管理~

のっけから穏やかじゃないアイデアが飛び出してきました。

プロジェクト進行における大きな問題となるタスクの遅延を防ぎプロジェクトを円滑に進める方法として

黒歴史を人質にスケジュール順守を迫る(悪魔)

タスクを回しきれなかったときにお助け機能(天使)

順調にタスクが終了した場合の頑張りを伝える機能(天使)

と言うアメとムチを巧みに使いこなすプロジェクト管理を KEIKAK で実現する方法をプレゼンして頂きました。

「多少強引でもシステムが人を動かす」 と言うアプローチはなかなか面白かったです!

②「体験型学習コンテンツサービス「KEIKAK リドル」のご紹介」

2 番目の登壇となったのが筆者のチーム。プレゼンターも筆者が務めました。

KEIKAK と言う新製品をリリースした株式会社アーセスに対しユーザー教育や習熟のためのコンテンツを提供する 「株式会社ナゾトキ」 と言う会社であると言う体(てい)でプレゼンを組み立てました。

そのためにプレゼン資料のフォーマットや会社ロゴも用意し、あくまで 提案する立場 と言う位置づけでプレゼン。

称するに 「KEIKAK リドル」 。

一方的に説明するだけでなく、学習コンテンツと言う内容を広めるため実際に皆さんにコンテンツに挑戦していただくと言う体験型のプレゼンに。

謎解きの難易度によっては大いに時間の押し引きも大いに発生しうる構成でしたが、そこは内部的にフレキシブルに臨む事に。

イラストを 1 枚示されてそこから答えを導くと言う、クイズやパズルともちょっと異なるお題はなかなか手ごたえがあったのではないかと思います。

そうしてすべての謎を解き明かし、最初にゴールに辿り着いたチームは見事隠された宝箱を発見できました!

クロージングとして改めて弊社株式会社ナゾトキのサービスを宜しくお願い致しますとくどいほどに述べ、我々のチームの発表は終わりました。

③「KEIKAK を使ってもっと楽に簡単に業務を始められる方法」

3 番目のプレゼンでは、 KEIKAK を用いたプロジェクト管理に関する非常に実地的な内容。

現状の KEIKAK が抱える 定型処理の繰り返し、マスタデータの取り回し などの弱点をカバーする テンプレート と言うアイデアを提案していただきました!

さらなるアイデアとして、

チャットボット形式でタスクを作成

担当者の割り当て

テンプレートの作成の補助

と言ったものを示して頂きました。

これらの中には技術的にも特に無理がなくかつ有用性の高いものも多くあり、本当に KEIKAK に取り込めそうなアイデアも多くあったかと思います!

④「既存ユーザーを離さない仕組みづくり」

プレゼンのカバーページのガチっぷりが期待を煽る 4 番目のプレゼン。

使い始めたはいいが定着するかどうかと言うのは大きな課題。

そこで「思わず開きたくなるプラグイン」→「画面に遊び心を加えてみれば?」と言うアイデア。

そして辿り着いたのがマスコットキャラクター。

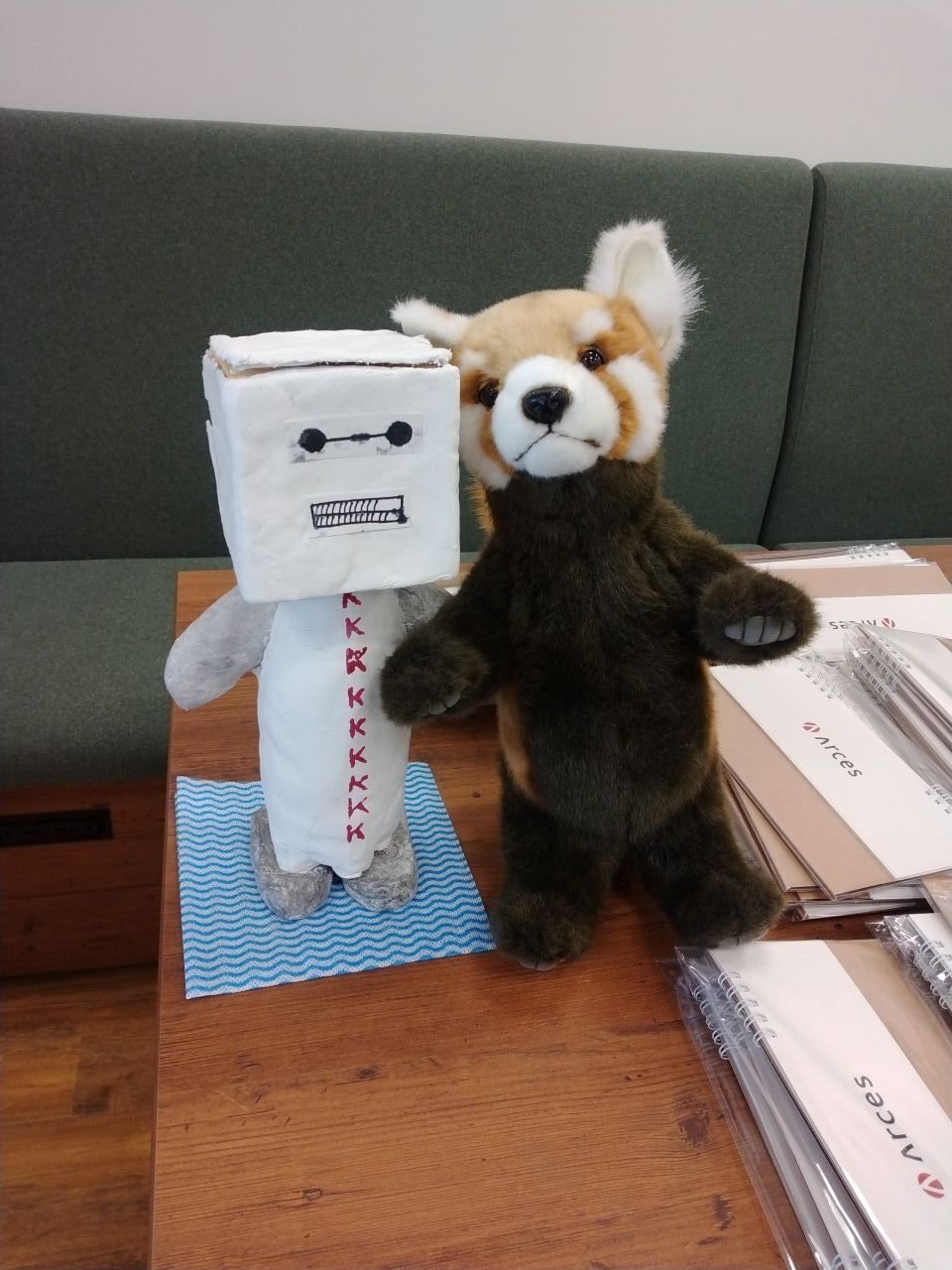

衝撃のビジュアルと爆破・破壊癖があると言う尖ったキャラ設定の実に印象的なオリジナルキャラクター 「ケイ・角くん」 です。

KEIKAK のローディング画面、遅延のあるタスクが発生した際など至るところにケイ・角くんが登場。

さらにケイ・角くんの着せ替え機能など課金のアイデアもばっちり。

そのうえ

育成要素

操作方法アシスタント機能

グッズ化(収益化)

などの豊富なアイデア!

そして既に立体化済みと言うまさかの展開!

色んな意味で衝撃のプレゼンとなりました!

⑤「たのしいプロモーション動画」

ラス前となった 5 番目のプレゼン。

このチームはいろいろ故あってここには画を出しにくいものも多いのですが、KEIKAK を 「チームワークの要、業務の守護神」 と銘打って短編プロモーション動画を作成していただきました!

カッケー (KEIKAK のアナグラム)とか CKO(チーフ・カッケー・オフィサー) とかパワーワードもりもりの動画に加え ED 映像も準備するほどの力の入りよう。

動画中のイラストや楽曲そのものにも生成 AI をフル活用というところも目新しさが光りました!

⑥「ATARASHII KEIKAK!」

6 番目、最後のチームの発表。

アイデアを出し合い収斂していく流れや時系列をプレゼンに落とし込み、他チームにはない真面目な切り口で KEIKAK を取り巻く現状を分析。

どのようにして KEIKAK の認知を広げていくか、普及を目指していくかを筋道立てて説明。

明確にターゲット(利用想定層)を据えたうえでの実際の活用アイデアとなるモデルケースも提示し、具体的なイメージの喚起もフォロー。

学食のトレイに広告配布とかラッピングバス・建設現場の防塵ネットに広告掲出とかは実に面白いアイデアでした!

チーム応援ライセンスの活用や行政機関との連携なども地に足のついた提案だと感じました!

表彰式

すべてのチームの熱のこもった発表が無事終わり、続けて投票へ。

投票の結果、1 位が同率で並ぶ 事となり、結果的に最多票を獲得した 2 チームが見事両チーム優勝という結果に!

④「既存ユーザーを離さない仕組みづくり」

⑤「たのしいプロモーション動画」

を発表した 2 チームが栄光に輝きました!

ちなみに賞品はアマゾンで(一定金額の範囲内で) 欲しいものを自分で選んで良い という嬉しすぎるもの!

優勝したチームのメンバーたちはお高いフライパンやサイクロン掃除機、ラジコンや電気圧力鍋、骨伝導イヤホンなど QOL を 1 段上げるステキな品々を手にしました!

イベントを終えて

そんなわけで、2023 年の社内イベントとして開催した 【社内アイデアソン】 についてのあらましや顛末についてご紹介しました。

当社は SI 企業であり所属する社員の多くは IT エンジニアです。

エンジニアたるもの、もちろん営業の皆さんや総務の皆さんも然り、日々のお仕事の中で様々な情報をインプットし、知識を蓄えていくわけです。

その一方で、アウトプット、しかもそれが定期的にとなるとそれなりに敷居も高く、そこまで取り組めないという意見も少なからずあるでしょう。

しかしアウトプットはそれら溜め込んだ情報を整理し定着を図る機会でもある。

今回のイベントがそう言う意図にどれほど寄与したかは正直なんともなところはありますが、このような機会を通じて社員全体のレベルを引き上げていく取り組みは今後も続けていきたいと思っています。

以上、お読みいただきありがとうございました!