妊娠・出産制度の最新情報

子どもを産むかどうか 経済的な理由で悩んでいる方はいませんか。

近年、日本では少子化が進行し、核家族化や地域のつながりの希薄化により、妊産婦や子育て家庭が孤立しやすい状況にあります。安心して出産できるように、制度の内容と活用方法について詳しく解説します。

妊娠・出産に関する主要な助成制度

日本では、妊娠から出産に至るまでの期間、多岐にわたる充実した助成制度が設けられています。

これらの制度は、妊婦とその家族の経済的負担を大幅に軽減し、より安心して出産準備を進めることを可能にしています。

また、これらの支援は単に金銭的なものだけでなく、妊婦の健康管理や心理的サポートにもつながります。

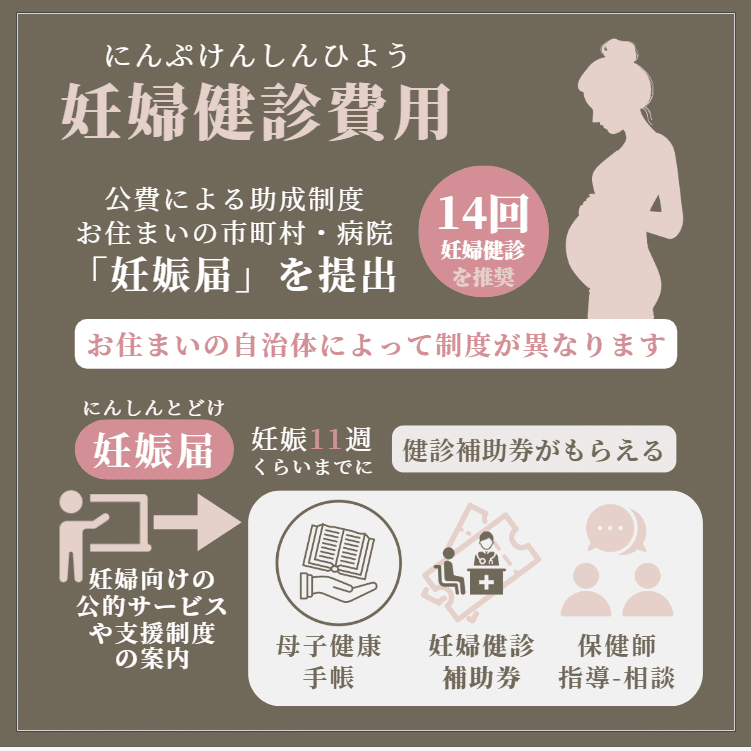

妊婦健康診査費用の助成

妊婦の健康管理と安全な出産を支援するため、多くの自治体で妊婦健康診査の費用を助成しています。

この制度により、妊婦は定期的な健康チェックを経済的な心配なく受けることができます。一般的に14回程度の健診が無料または低額で受けられ、妊娠期間中の健康管理を徹底的に行うことができます。

対象:「妊娠届」を提出した妊婦

(生活保護受給中の方は別の制度で対応)

内容:超音波検査、血液検査、尿検査など、妊婦と胎児の健康状態を総合的に確認する検査

助成額:自治体により異なりますが、概ね10万円前後の助成が一般的です。ただし、地域によっては更に高額の助成を行っている場合もあります。

受け方:母子健康手帳交付時に受診券が配布されます。この受診券を使用することで、指定された医療機関で無料または低額で健診を受けることができます。

出産育児一時金

出産に伴う経済的負担を軽減するため、健康保険から支給される重要な補助金です。この制度は、出産費用の大部分をカバーし、新しい家族を迎える準備を経済的に支援します。

対象:国民保険の加入者

健康保険の加入者または被扶養者

金額:令和5年4月より、従来の42万円から50万円に引き上げられました。

これは出産費用の上昇に対応するための措置です。

ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は48.8万円となります。

受け方:

a) 直接支払制度:医療機関が一時金を直接受け取り、出産費用と相殺します。これにより、出産時の大きな支出を避けることができます。

b) 受取代理制度:医療機関が一時金を受け取り、出産費用との差額を本人に支払います。

c) 本人への支給:加入者が直接申請し、全額を受け取ることもできます。この方法は、自宅出産や海外出産の場合に適しています。

出産手当金

就労中の女性が出産のために休業する際の収入を保障する制度です。この制度により、出産に伴う休業中の経済的不安を軽減し、安心して出産に臨むことができます。

対象:健康保険の被保険者(被扶養者は対象外)

金額:1日あたりの標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。これにより、休業中も一定の収入が確保されます。

期間:産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの期間で、実際に仕事を休んだ日数分が支給されます。

申請方法:勤務先を通じて健康保険組合や協会けんぽに申請します。手続きは勤務先の担当部署に相談するのが良いでしょう。

産前産後期間の国民年金保険料免除

対象:国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、無職の方など)

期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。この期間中、保険料の納付が免除されます。

申請方法:居住地の市区町村の国民年金窓口に申請します。出産予定日の6カ月前から申請可能です。

健康保険、厚生年金の保険料の免除

産前産後休業期間中・育児休業期間中の健康保険、厚生年金の保険料は会社が年金事務所に申し出ることにより免除され、保険料を納めた期間として扱われます。

出産・子育て応援交付金

この新しい制度は、妊娠期から出産・子育て期にわたる包括的な支援を提供します。

具体的には、身近な地域で相談支援を行う「伴走型相談支援」と、出産や子育てに係る費用の一部を支援する「経済的支援(出産・子育て応援金)」を一体的に実施しています。

市町村が創意工夫を凝らしながら、妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添います。 出産·育児等の見通しを立てるための面談や、継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援(計10万円相当)を一体として実施ずる事業を支援します。

この制度により、経済的支援だけでなく、精神的なサポートも受けることができ、より安心して出産・子育てに臨むことができます。

これらの助成制度は自治体によって内容や金額が異なる場合があるため、居住地の自治体窓口や医療機関に詳細を確認することを強くお勧めします。

また、制度は社会情勢や政策の変更に応じて随時更新される可能性があるため、最新の情報を定期的に確認することが非常に重要です。さらに、ここで紹介した制度以外にも、地域独自の支援制度が存在する場合があります。

妊娠が分かった時点で、できるだけ早く地域の母子保健担当窓口に相談し、利用可能なすべての支援制度について情報を得ることをお勧めします。これらの制度を最大限に活用することで、より充実した妊娠期間を過ごし、安心して出産を迎えることができるでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

できる限り 最新情報をご紹介できますように 記事にしていきたいと思います。

ぜひ、またご覧いただけることを楽しみにしています。