地政学的に気候変動を考えると何が見えるのか?

ちょっと気になったテーマがあったので、調べてメモ的にまとめてみました。

それは「気候変動の地政学」です。

気候変動の問題について発信していたり、海外のアクティビストたちと話していると、「これだけ危機が大きいのだから、世界の国々は国益を超えて一致団結し気温上昇を抑えるために協力するはずだ」という視点に無意識になっていることが多いと最近気づきました。

自分自身、世界中の人々による協力のもとに気温上昇を抑えるというビジョンに変わりはありません。ただ、世界中の国々が一致団結するはずだという視点のみに立ってしまうと、あまりに限定的かつやや理想的なシナリオからしか世界の状況を理解できなくなってしまうなと思ってきました。

気候変動による災害の影響がさらに顕在化したり、脱炭素化によるテクノロジーや産業の転換が進む中で、世界はどんな形に変わっていくのだろうかをちょっと考えたくなりました。

その中で、自分が持っていた視点とはおそらく真逆の「地政学」的な観点から気候変動という問題を見たときに、世界はどのように見えるのだろうかがちょっと気になったので、いくつか文献を調べてみました。

先に書いておきますが、この記事は自分自身の学びの備忘録的に書いています。地政学という学問に対しても門外漢ですし、自分がまず見つけた文献で書いてあったこと、そして自分の思考をまとめているに過ぎないので、分析や説明が甘いかもしれないですがご容赦ください。

geopolitics, analysis of the geographic influences on power relationships in international relations.

地政学は国際関係学において、地理的な影響がどのように権力構造に影響を与えるかを分析する。

"Geopolitics of Climate Change"というキーワードで出てきた英語と日本語の文献をいくつか見た中でのまとめを書いていきます。

"Geopolitics of Decarbonisation: Towards an Analytical Framework" Climate Diplomacy

Climate DiplomacyというNGOが出している"Geopolitics of Decarbonisation"では地政学的なフレームワークと脱炭素化がどう相互に影響を与えるかが書いてありました。

地政学を考える上では、「国家(State)」たちが国際社会の中での権力を求めて争っているという構造に落とし込まれ、より短期的な行動に結びついた分析になりやすいとの指摘があります。

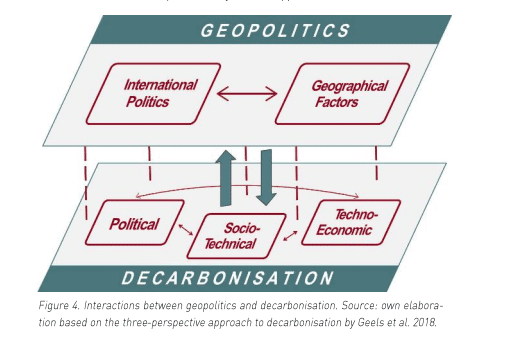

Climate Diplomacyは以下の図で脱炭素化と地政学の関係性を図式化しています。

これをみると、地政学においては「国際政治」と「地理的条件」が相互作用しており、脱炭素化においては「政治的」「技術・社会的(Socio-technical)」「技術・経済的(Techno-Economic)」の3つのファクターが作用しあっているとあります。

パッとこの図を見ると、気候変動による災害などの影響は、「地理的条件(Geographical factors)」を大きく変動させそうだなと感じます。

この論文の中では、「地政学的」に脱炭素を考えたときに考えられる影響と、「脱炭素」が地政学のパワーバランスに与える影響がそれぞれ書かれていました。いくつかピックアップします。

地政学による影響が予想される点

・インフラの開発による勢力争い(中国の一帯一路政策がこれに当てはまるらしい)

・資源の需要と供給(安定的なエネルギー供給のための戦略としては化石燃料使うことが良いと判断されるかもしれない)

・場所によっては脱炭素技術へのトランジションを後押ししたり、逆流させたりする。(再エネを使うことが、エネルギー安全保障的に良い国もあれば、悪い国もある。)

脱炭素が地政学に与える影響として予想される点

・化石燃料への需要が減少することで、輸出国の社会・政治的な安定基盤が揺るがされる。

・特的のレアメタルなどの鉱物への需要が高騰して、産出国の資源競争や取り合いなどが起きる。

・国々がそれぞれの持つ自然資源を見直すようになる。(気候変動による食糧危機が現実的になる中で、健康な土壌での食糧生産などが価値として見られるようになると、価値が逆転する。)

・Carbon sink(CO2を吸収してくれる土壌や森などの働き)の重要性が認識されると、土地自体の価値競争が起きる。

・脱炭素のための技術イノベーションが起きることで、国家の競争力などが変動する

・国を超えた電力網やエネルギー取引など国境を超えた協力も想定される

上記のような要素がそれぞれ脱炭素化が進む中で変動するファクターとして書かれていました。

すでにリチウムなどの蓄電池や再エネに不可欠な鉱物資源を輸出する国が、今の化石燃料輸出国のように重要なポジションを担うようになることは予想していました。しかし炭素吸収(Carbon Sink)を行なってくれる存在としての森林の重要性や、気候変動による食糧危機リスクを踏まえて耕地の価値が上がることによって、自然資源を持っている国のパワーバランスが変わってくるのではないかという分析は興味深いなと思います。

なので地理的な要因として、脱炭素化が進む中で国々の自然資源の価値(主に、化石燃料・レアメタルなどの鉱物・炭素固定に重要な農地/森林)が変動するのは、未来を考える上での大きな要因になりそうです。

正直、地政学的なフレームワークなどは詳しく分からないですが、ベーシックな「地理条件(国・地域)」「国家・非国家アクター」などの動きが気候変動・脱炭素への変化によって変わることは容易に予想できると思います。

"The Geopolitics of Climate Change" European Union External Action(EUの外交機関)の記事

EUの外交機関である”European Union External Action”が出している「気候変動の地政学」という記事において、書かれていたことしては、気候変動による影響として干ばつ・飢餓・洪水、大規模な移住などが想定されるが、その中で特に「大規模な移住・人の移動」が起こることによって、特に水・耕地・天然資源をめぐる紛争の頻度と危険度をさらに増大させるということでした。干ばつや洪水などによって食べ物を育てることが出来なくなってしまった地域の人々は、結果として「気候変動難民」になることが予想されます。シリアの内戦も長期的な干ばつによって農村から都市に人が流入していたことが緊張を高めたと言われています。

また興味深いのは、石油輸送などで歴史的に見ても戦略的に重要なエリアとしてみられていたホルムズ海峡などの場所が、クリーンエネルギーへのトランジションが進む中で重要性が下がるという指摘です。現状天然ガスの輸出などでロシアなどの産出国に依存している状況が、クリーンエネルギーによって依存度が低減するという指摘も、EUにとってはより安全保障的に重要だろうなと思います。

同時に、気候変動が悪化することによって新しく表出する地政学的リスクも指摘されています。

「例えば、世界平均の2倍の速さで気温が上昇している北極圏では、ロシアや中国などが、かつて氷の下にあった領土や資源に地政学的な足場を築こうとすでに動き出している。これらの大国はいずれも緊張を緩和し、「北極圏を北極圏のままにしておく」ことに強い関心を持っているものの、緊張は依然として高い。

1.5度の気温上昇で100年に一度北極が全て溶けてしまうと言われていますが、2度の気温上昇でその頻度が「10年に1度」になると報告されています。北極圏に新しい航路が出来るかもしれない、という予測もされる中で、気候変動が悪化すると北極を巡った争いが激化することも予想できます。

「気候変動で中国、ロシアと新たな火種も? 米政府が初めて報告書」朝日新聞(2021)

今まで、あまり「地政学×気候変動」という切り口で問題を語っている人を見たことがなかったので、調べてみたら案外記事が色々と出てきて驚きました。

この朝日新聞の記事では、アメリカ政府が出した気候変動による安全保障リスクのことが指摘されています。

国家情報長官室の報告書は、気候変動の影響により各地で地政学的な火種が生まれると予測した。焦点の一つが北極海をめぐる競争だ。温暖化により北極海の氷が減少し、航路が開けたことでロシアや中国などとの競争が増すと分析。経済的な競争はもちろん、軍事活動も増えると予測した。

干ばつや洪水が頻繁に起きることで各地で水源をめぐる争いが生まれ、海面上昇により移民・難民が増えるとも予測。気候変動による情勢の不安定化が懸念される国としてアフガニスタン、パキスタン、北朝鮮など11カ国を挙げた。

一方、国防総省の報告書は、軍事的な観点から気候変動の影響を分析した。グアムやマーシャル諸島など太平洋の軍事拠点が海面上昇などの被害を受けやすく、中国がその状況に乗じて影響力を増す可能性を指摘。オースティン国防長官は「気候変動は戦略的展望を変え、安全保障環境を形作り、米国や世界各国に複雑な脅威をもたらす」との声明を出した。

前述の気候難民や北極海の航路をめぐる緊張などにも言及されています。確かに気候変動によって基地などの状況が変わることによって、ここでも言及されていますが太平洋の軍事拠点の脆弱性が上がったりして、軍事にも影響を与えるのかと考えると変化を考える切り口がさらに増えるなと感じています。

終わりに

気候変動アクティビズムに関わる中で、だんだんと僕自身の興味が「この先どんな未来になるのだろうか?どんな未来を描けるのだろうか?」という問いに移り変わってきました。気候危機を止めるためのシナリオや、気候災害が起こることによって世界のバランスがどう変わるのか、ということを自分なりに予測して、見立てていくためには、他の分野の観点から気候変動を考える必要があるなと痛感しています。

「地政学的にどう世界のバランスが、気候変動やその対策によって変わるのか」という点で考えてみると、想像以上に考えうるストーリーが多様になってくると感じました。

まだ煮えきっていない思考プロセスをそのまま出していますが、ぜひ他にも繋がる分野やトピックがあれば教えていただきたいです。

まだ見ていない切り口で未来を妄想することを出来たらいいなと思います。

特に最後にまとめようとも思っていないのですが、今後この記事にはまた戻ってきて「地政学×気候変動」というトピックで学んだことを足したり、また更新してデータベースみたいに出来る場所にしたいなと思っています。

なので、気になる方はまたちょくちょく覗いてくれると、何かアップデートがあるかもしれません。

だし、こんなニュース記事があったよ!とか、地政学に関してこのページが分かりやすい!とか、もっとこう説明した方が良い!とか、サジェスチョンがあったら是非是非教えてください🤲

ゴリゴリの素人がまとめているだけですので、もっと詳しい方のインプットがあればお待ちしてます!

おまけ

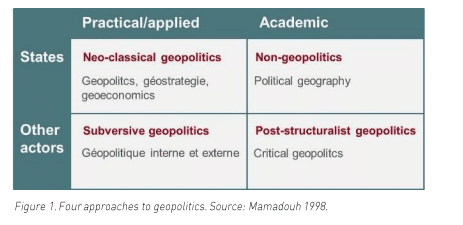

こんな画像で地政学とはという概念を、実践・学術的に分けているのが結構新鮮で面白かったです。Critical Geopoliticsとかは名前からして熱いなと感じました。

他にもここら辺は読みたいな〜と思った文献たち。よかったら目を通してみてください。