TRANSIT

※この記事は2020年4月に作成し、2024年10月に加筆修正を加えて公開しています。

今年もようやく手にすることが出来た。印刷物の刷り上がってやってくる瞬間はドキドキと手にとった手触りと、インクの匂い。ダンボールを開けるのがいつも待ちきれない。

「TRANSIT」という冊子を作っています。2017年からスタートして今年で3冊目。同じフォーマットではありますが毎年少しずつ細かなところがチューンナップしています。写真の撮影の仕方や、2019年から撮影場所も明記するようになりました。

「一宿一芸のトランジットポイント」がPARADISE AIRのレジデンスで掲げているキーワードです。松戸が最終的なゴールではなく、経由地となること。松戸がその昔、宿場町として栄えたことから、PARADISE AIR もこれまでとこれからをつなぐような「中継地点」であるように、と。

「TRANSIT」はとてもシンプルな冊子ですが多くのこだわりがあります。まずは表紙。その年に滞在したアーティストの名前がずらりと並びます。フォントを毎年変えているのですが、デザイナーの長尾周平さんにあることを伝えています。それは、その年はどんな印象だったのか、どんな事が起こったのか、ということ。長尾くんは九州に住んでいるので常日頃からPARADISE AIRの活動に触れられるわけでもなく、打ち合わせも電話やメールになるので距離が生まれます。でもその距離がある人から見て、私達の活動はどうやってデザインされるのだろう、という興味も同時に生まれます。なので、その年の雑感を言葉で伝えて、彼がフォントでその年の印象を返してくれる。そんなやり取りがある表紙なのです。

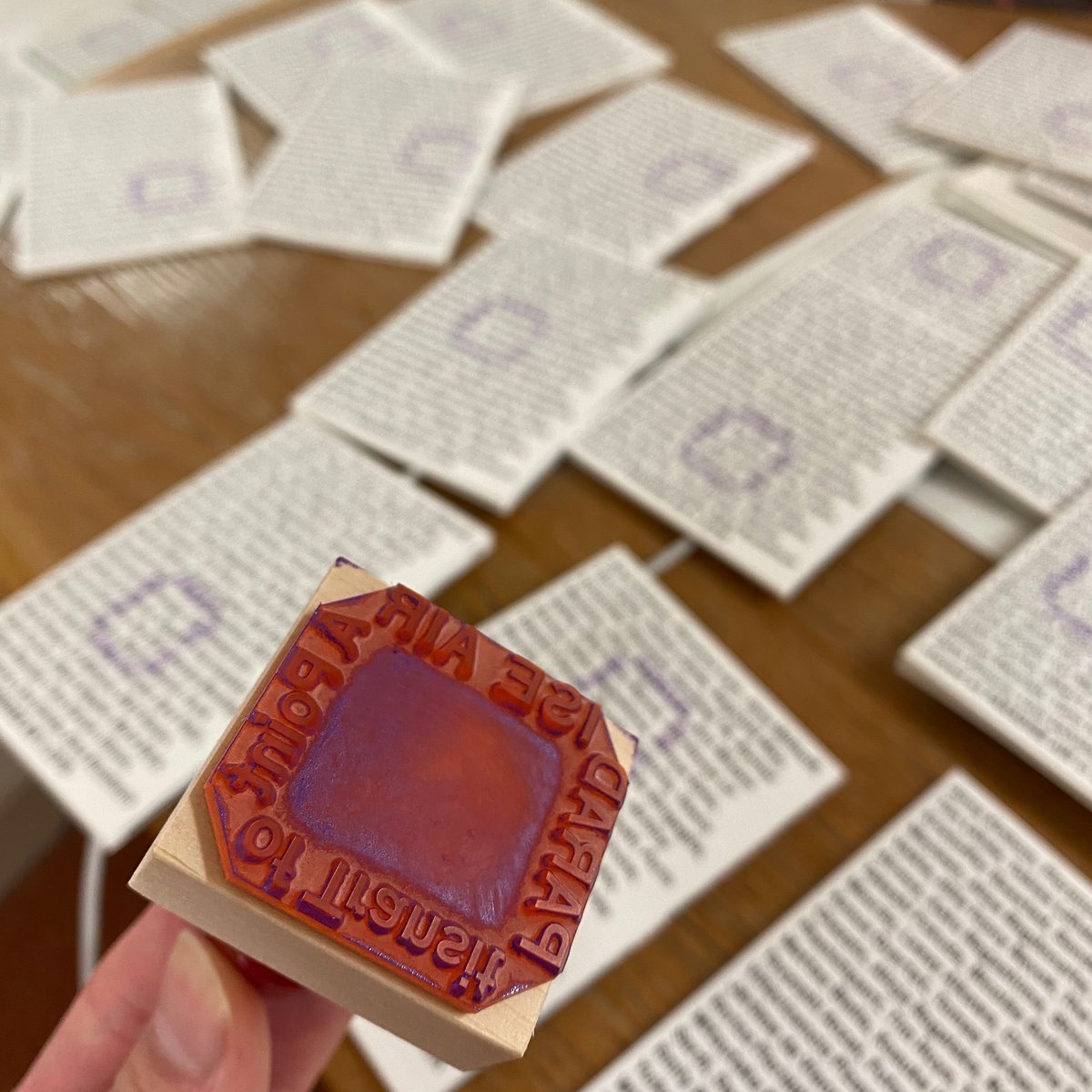

2019年は過去滞在して、戻ってくるアーティストもいたり、ロングステイ・プログラムで「bi-PARADISE」を行ったりしました。新しいことと、これまでのことが合わさったような面白い一年でした、というようなことを伝えたような気がします。表紙に押しているスタンプは、入国スタンプみたいなイメージです。こちらも毎年色を変えています。ハンディサイズにしたのも、世界中どこへでも持っていくことと、パスポートのような感じをイメージしています。蛇腹でどんどん今後発行する冊子がつながっていくようなイメージもあります。

PARADISE AIRでは滞在アーティストのポートレート写真を可能な限り撮影して記録として残すように心がけています。なかなか作品というかたちでは残らないこともありますし、滞在期間も限られているので、スタッフによってはそもそも会えないアーティストもいる。応募してくれるアーティストは、ジャンルも活動もさまざまなので記録というものはとても大変です。

でもここ松戸にその人がいたことは確かなのと、アウトプットの成果物も良いですが、もっとフォーカスできるのは”その人”そのものではないのだろうか、と考えて写真家の加藤甫さんと2016年からこの方法を続けています。撮影する前に、アーティストに松戸でお気に入りの場所を聞いたり、よく行っていたお店や、街角などその時々でセッションのように会話をしながら撮影しています。なので、ポートレート写真は私達にとって、この場所にどんな人がやってきたのかを残していく財産のようなものなのです。

TRANSITは不定期で展示を行っています。PARADISE AIRの活動を紹介する意味で、そのポートレート写真を展示し、私たちスタッフが会場にいる。訪れたお客さんは自由に松戸の風景を楽しんで頂くもよし、スタッフからどんなアーティストだったかを聞きながら写真を眺めるのもよし。各アーティストそれなりのエピソードが1枚の写真に詰まっています。

この時はちょうどPARADISE AIRが5周年になる記念の年でした。Photography: Hajime Kato

第一回目は2017 年度の活動をまとめたドキュメントブック(活動記録集)の刊行を記念して渋谷・ヒカリエの「aiiima」にて。2回目は京都で行われるRes Artisミーティング2019にあわせ京都のKumagusukuにて開催しました。

この展示のポータブル版がいわばTRANSITという冊子でもあります。PARADISE AIRと松戸の空気をギュッと詰め込んだ長い蛇腹の冊子。広げてみると、今年も一年たくさんの出会いがあったな、と感じるのと同時に冊子を作っている作業のときに写真を見返すのですが、フィルムで撮影されたその写真たちの時間も同時に思い出します。

このフォーマットでスーツケースにすべてを入れ込み、世界各地を巡って移り変わっていく展示になれば。と考えています。不定期で開催していますが、まだまだ日本でも、もちろん世界に持っていくなんてこともぜひ試したいです。

この冊子がいろいろな場所に旅立っていくことを一冊、一冊スタンプを押しながら願っています。「TRANSIT」のプロジェクトはアーカイブだけではなく未来への経由地なのです。振り返って、また次へ向かう。ゆくゆくはアーティストのポートレートだけを集めた写真集を作れたらなぁ、なんて想像しています。百科事典のように重くて分厚い本を今は想像していますが、果たしてどんな本が未来にできあがっているでしょうか。