旧東海道歩き122 池鯉鮒宿と知立神社

40番目の宿場町、池鯉鮒宿の首夏馬市

江戸時代、馬の値段、どれぐらいなんだろうと思って調べたけど、イマイチ分かんなかった。

でも、感覚としては、車を一台買うようなイメージなんだろか。

岡崎宿と鳴海宿の間

平成30年。知立まつり

そして、きっと、山車をしまっている倉庫。

素敵!

知立神社にお邪魔する

112年創建ってことで式内社

三河国の二宮、旧社格は県社

江戸時代は東海道三大社(他は三嶋大社と熱田神宮)に数えられた、と。

私も、思ったよ。

格が全然違わない?と

この人、知立神社の人に問い合わせまでしちゃってる。

それに、そんなに有名だったら、浮世絵の題材になっているはずだけど(事実、三嶋大社と熱田神宮は、広重の浮世絵で書かれてる)

となると、東海道三社が、はてー、本当に?とはなるが

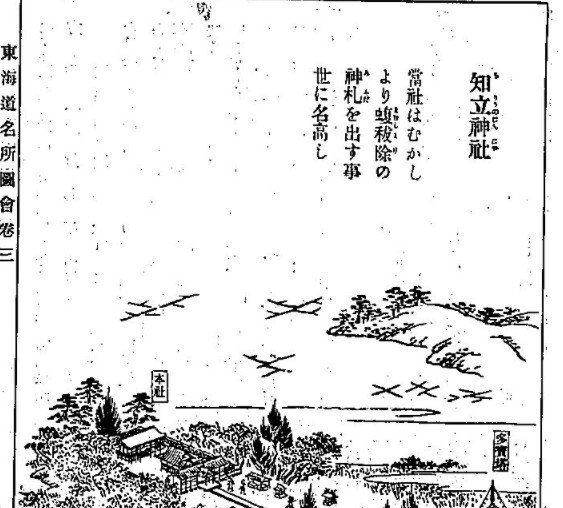

ただ、東海道名所図会には載ってる。

昔より蝮よけの神札をだす、と。

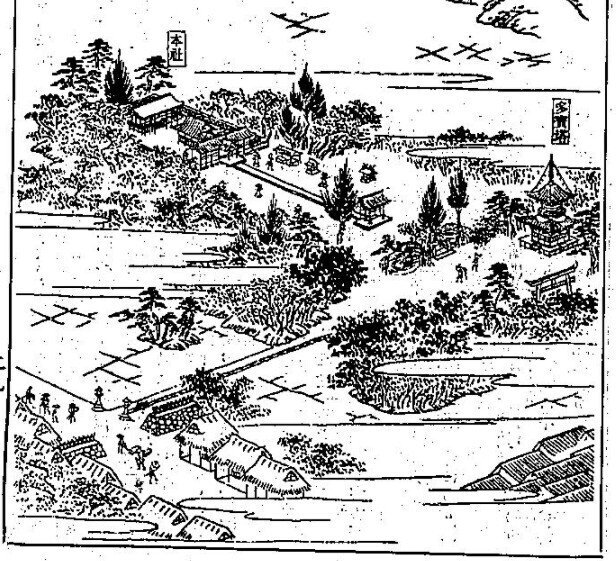

多宝塔は国指定の重要文化財

1509年に再建されたものが残されてる

しかし、多宝塔、寺院建築なはずで、と思ったら、元々、神宮寺っていうお寺だったのね。

で、本尊の愛染明王は廃仏毀釈で撤去された、と。

密教の明王の一つ

平面が方形(四角形)の初層の上に平面が円形の上層を重ね、宝形造(四角錐形)の屋根を有する二層塔婆を「多宝塔」と呼称する。(wikipediaより)

構造は確かに。

花崗岩の太鼓橋

そして拝殿

これ、スルーしたな、私。。

東海道名所図会にも多宝塔、池と石橋が書かれてる

ここの128ページ