ミミクロイドル あっしゅんの話 6

「明日香、じゃあ私いくね。辛かったら連絡頂戴ね」

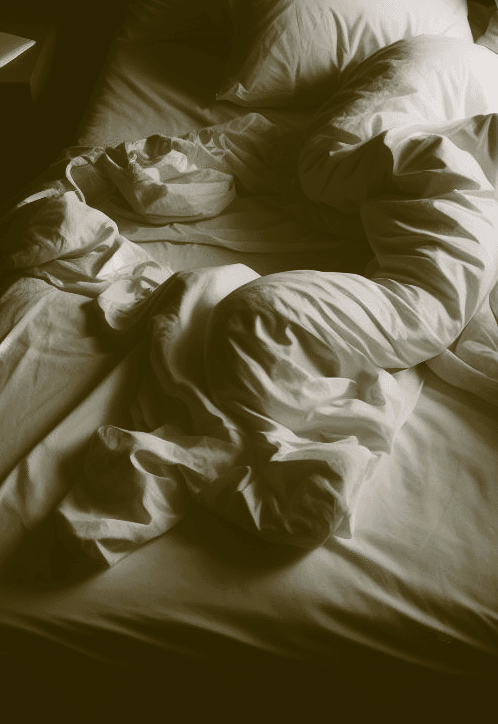

次の日、私はベッドから出られないでいた。そのまま学校を休むことにした。皆勤賞がとれそうなぐらい、私の身体は丈夫だったので、休むと言ったらママが仕事をリモートに切り替えようかと心配してくれた。熱があるとか体調が悪いわけじゃなく疲れているだけと伝えたら、割り切れない表情のまま会社に向かった。

茉優やユーリ、葵から次々と心配のLINEが届いた。でも、私は一つも既読にすることができないでいた。なのに、スマートフォンは手放せない。それはまるで囚人がつけている鎖付きの鉄球のように、私を無気力という名の泥の沼へ沈みこませた。

HeyDudeを永遠とスクロールをする。見たい情報があるわけでも、誰かと繋がりたいわけでもない。ただ時間を浪費する、それが何かを生み出すことは無いと知っているのに、それしかできないでいた。。こんなにも自分ができない人間だったなんて。私は私を蔑んで見る。ベッドから出ない私は砂漠で溺死している死体のように、この地に不釣り合いな存在に見えた。

昨日の夜から家に帰るまでの記憶は無かった。駅について、どうにかこうにかして家に着いたんだと思う。自分は覚悟の足りない人間だったのだろうか。ミミクロイドルになることを簡単に考えていなかったのに。あんな失敗なんかしないはずなのに。

いや、違うな。思っていた以上に難しかった。思っていた以上に一杯一杯になった。憧れていたことが出来るだけではしゃいでいた。自分がそれ以上の覚悟を持ってミミクロイドルをしようと思っていなかった。二人の才能に打ちのめされた。ルナの本気に負けた。私はふわふわしただけの、ただの小娘だったんだ。

どんなに落ちこんでいても、眠くなるし、お腹も減る。正午前まで眠り込んでいたようで、お腹の音で目を覚ました。私は自分の心情と不釣り合いな身体の反応に苦笑しながらも、階下のキッチンへ向かった。

冷蔵庫を開けて冷えたお茶をコップに注ごうとしたら、その奥にあるラップされたランチを見つけた。ママの配慮の詰まったエビピラフだった。誰も居ない家でママへのお礼を口にしたら、自分の声の反響にびっくりした。そのままお皿を手にして、レンジで温める。ラップをはがすと湯気を出してそれは美味しそうに見えた。スプーンとコップを片手にダイニングに座って、いただきますとスプーンですくって口に運ぶ。エビのぷりぷりとした食感が私に抜け殻ではなく生き物であることを実感させてくれ、ピラフのほどよい塩気は昨日涙で流した塩分と同じぐらいの量を私に補給した。お腹の底の方が温まる。身体がほんのり生気を取り戻した気がした。

テレビをつけて昼のワイドショーを流し見る。エビピラフを平らげた私は、お湯を沸かしお気に入りのカップにたっぷりとカモミールティーを淹れた。香りがダイニングに漂った。青リンゴのような甘い匂いで、鼻を抜けて身体に満たされていく。テレビ越しにベランダが見え、洗濯物が太陽に照らされながら緩やかに揺れていた。

残暑の厳しい日照りが強い影を地面に落としていて、そのコントラストがはっきりとした形を作る。整然とされたリビングに気付き、自分の部屋とは大違いだなと思った。片付いた生活空間は自分の心を洗い流すという。ふと、自分の部屋の掃除もしなければと思い立ち、カモミールティーを口に含んだ時、電子音が鳴る。アイリダのLiveHolographyの通話の通知だった。画面にはJulie(樹里)と表示されている。

「あっしゅん、夜にごめんね。あ、違うかそっちは昼? 良い天気そう。こっちも昨日まで最高の日差しだったのよ。海水浴にはベストな日だったわ」

コールを受け取ると、こちらの間合いなど関係なしに樹里が話始めた。なんだか焦ってる様子がおかしくて、笑ってしまう。私は近くにコンタクトが無いので、樹里を少し待たせて二階からコンタクトを取ってきた後、アイリダにログインし直してお互いにアバターで会話を始めた。目の前に等身大の樹里が表示される。ソファに掛けているようだったので、私も同じようにリビングのソファに移動する。

「どうしたの? 急にLiveHolographyなんかかけてきて」

呑みかけのカップに差し湯をしたカモミールティを注ぎ足して、樹里の話を聞くことにした。どうやら彼女は日本へのターム留学が決まったらしい。秋から冬までの三か月間、東京に来る。日本のアテンド役をこなすことが条件で、一緒に来るアメリカの子達に日本での生活をサポートしながら、日本の高校に通うらしい。逆はあるのに、日本の高校に来るなんてと笑った。

「もう、アメリカも長くてさ、日本が恋しいんだって。そういうものよ。でもさ、ついに私たち会うことができるね。リアルよ、リアル! でさ、あっしゅんのライブにもいけるんじゃない? めっちゃ幸運なんだけど!」

ライブという言葉に過剰に反応してしまう。樹里の嬉しい話なのに顔が一瞬曇ってしまった。敏感に察した樹里が不安そうに口にした。

「あれ、ごめん。リアルでは会いたくなかった?」

「ううん。違うんだ。実は私デビューすることに自信が無くなって……。昨日も練習でミスを連発して、メンバーの子から凄くきついこと言われて、でも正論で。私なんかより数倍頑張ってるその子に言われて、何も言葉が出なくて。というより私、可愛くないから、できないというか、メンバーの足を引っ張ってるというか……」

私はそんな話をするつもりじゃなかったのに、一つ弱音を吐くと、堰き止めらなくて、自分の不安をそのまま樹里に打ち明けてしまっていた。樹里は私の話を真摯に聞いてくれていた。

「なるほどね、練習がきつくて弱音が出る上に、他の二人と比べてしまって自信を喪失してるわけね」

足を組み、腕組みしながら樹里は斜め上に視線を投げて考え込んだ。

「私の話なんだけどね、アメリカに来て思ったの。結局、人は見た目で判断されるの。ま、極論だけどね。だけど、やっぱりそういう現実があるのは、アメリカで過ごした少なくない日のなかで実感した。

私は日本人っていうガワで見られてきたの。どんなに文化に馴染もうとしても、どんなに英語がうまくても、それは拭えないものだった。一部の人々にはジャップだの、動物園に帰れや、お前は何ニーズなのか? だとかで東洋人であることをバカにされたこともある。露骨に寮やバスの座席で差別をうけることもある。ボーイフレンドが食堂で話しているときに日本人と付き合ってると女友達に伝えたら、日本人? 退屈でしょ? って言われているのも聞こえたわ。

ああ、残酷だなって思った。でも、人間はそんな理想的な生き物にはなれないって改めて理解できたっていう部分もある。私だって、少なからずバイアスを持って生きているもの。哀しいよね……」

私は樹里が異文化の孤独のなか、どれほど厳しい環境で揉まれてきたのかということを改めて感じた。普段HeyDudeのリプライでじゃれ合っている時にはそんな素振りは微塵も感じられなかった。彼女は側頭部を軽く掻いて、後ろに縛った後れ毛を肩口に持ってきた。それから、自分で組んだ膝の上に肘をついて、手に顎を載せながら続きを話始めた。

「ちょっと言葉が強いけどさ、そうだと思うの。結局、外側で判断される世界。でもさ、あっしゅん、私たちにはアイリダがあるよね。アイリダってさ、自分の好きなようにガワをモデルチェンジできちゃうじゃない。もう外側で判断されるなら、判断されたい自分に成っちゃえばいいんだよね」

目を見開いて、両手を使いながら彼女は口早に説明を続ける。

「だからさ、あっしゅん。あなたも自分の成りたい姿を手に入れて、見られたい自分になってしまえばいいし、その自分を推せばいいじゃない。自分に推し活をすればいいじゃない。可愛くない? 大丈夫よ、可愛くなればいい。可愛いに自信がない? 大丈夫よ、あなたが一番アイドルの可愛さを理解しているわ。あなたが一番信じているかわいいを作ればいいの。そして、あなたが一番、推すのよ。あなた自身であるあっしゅんを」

熱を帯びた言葉が私を打つ。魂が身体に紐づいている、それは過去の時代の話なのかもしれない。もう、このアイリダがある時代では、魂を入れるガワである身体を拡張できるんだ。そうだ、私は私の「かわいい」を作ってしまえばいいんだ。二人でその後、アイリダのアバターに色んなカスタマイズを施した。それこそドルオタ二人の理想のアイドルを、ミミクロイドルを作り込んでいった。

夕方、振付師と発声のトレーナーの皆さんの前で、通しでリハをすることとなっていた。私は早めにレッスンルームにいき、鏡の前で入念に身体のメンテナンスをした。ストレッチをゆっくりと行い、呼吸のリズムを感じながら身体のあちこちと会話をするように伸ばしていく。

すると、ルナも集合時間の三十分前に練習場に現れた。ぴりっとした空気が張り詰める。昨日の夜以来、私はルナとは合っていなかった。ルナは何も言わずに、ストレッチで地べたにいる私の隣に立った。何かを言われるかと思いきや、徐に今日の一曲目のスタートポーズをとった。そのまま鏡越しで私の目を見る。

私もその目をまっすぐ見返す。それからゆっくりと立ちあがり、私は手元のAR表示のパネルを操作して、さっき樹里と一緒にカスタマイズしたあっしゅんの姿に着飾った。鏡の前にいる私は、昨日までの私とは違った。表情も衣装もなにもかもアイドルを身にまとった完全にかわいい私だった。鏡越しにルナを見つめなおす。ルナは私の変化に動じることなく、顎で早くしろと言わんばかりに促した。私もスタートポジションに無言で入る。それを待っていたルナはリズムを合わせるためにワンツーワンツーと口にした。私は深くゆっくりと息を吸い込んだ。肺の奥にエネルギーを貯めこむ。

レッスンルームで二人のカウントする声が響き渡る。二人が同時に飛んで跳ねて、着地するたびに低い振動音が重なる。鏡を舞台端として、ルナを頂点にした三角になるように前進する二人。腕の振り付けは軽やかに右へ左へと動きながらも、腰と脚でゆっくりとしたリズムを上下の大きな沈み運動で表現する。

一章分が終わると、ダイヤルの動きをしながら、頂点にあっしゅんが移動して入れ替わる。あっしゅんはセンターで半楽章分踊ったあと、身体のみアップして、開いた脚を閉じながらポジションを入れ替えてセンターをルナに戻した。マイクのマイムをするルナに合わせて、あっしゅんはサイドウォークをして舞台の袖へと動き出す。あっしゅんが止まる瞬間と丁度のタイミングでルナがあっしゅんを指さしすると、あっしゅんがくるりと回転しながらマイクのマイムをして、自分のパートを表現する。

二人はそのあと、胸を隠すように両手のひらを持ち上げ、その手を前後に動かしながら、胸も同様に前後させ胸のときめきを大げさに表現する。Bメロの最後にかかると、ふたりは片足をあげて斜め下に蹴りながら、ジャンプして身体の向きを左右、前と八拍で綺麗に往復する。

正面に向いたら両手を胸の前から大きく広げて前に投げだし、愛をふりまくと口ずさむ。サビの定期の振り付けをしながら、二人とも楽章ごとにマイクのマイムを入れ替える。

サビが終盤にかかるところで、あっしゅんは前に跳ねながら進んだ。そこにまるで観客がいるかのようにオーディエンスを煽る指さしを百八十度回遊させたあと、自分も一本の木のようになって回転する。リズムに合わせて、片足を上下させる。その動きと同じくして横に並び始めるルナ。二人見合わせて、笑顔になる。続いて手を高い位置で重ねあわせて、入れ替わりまたルナがセンターに戻る。

ワンツースリーフォー。ファイブ、シックス、セブンエイト。はいウーンパッ。くるっと、ダッダ。はーーい、ぱっ。シューーーッっと引いて、くるっと、パパパパ。ダンスレッスン中の先生の掛け声をそのままに、二人は身体を開いたり腕を回したり、回転したりと振付を続けた。

響き渡るシューズ音、衣擦れ音。二人の髪が擦れる音、身体がぶつかる音、クラップを打つ音。二人の今までの練習の成果が空間全体を満たしているかのように、パフォーマンスが結晶へと輝き始めた。そこに無いはずの手拍子や音楽が聞こえてくるほど、臨場感の溢れる、ピッタリと息のあった二人のダンスであった。

無音の音が聞こえるほど、二人の静止が一枚の写真のように決まっていた。

岸正真宙

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?