【結果論を手繰り寄せる】コンセイソンミランの初陣を見てみた

こんにちは!TORAです🐯

今回は新監督コンセイソン(コンセイサーオ)の元、リスタートを切ったミランの初陣スーペルコッパ準決勝ユヴェントス戦の簡易レビューです。

スコアは2-1で、ミランの得点はPKとOG。特に後者はやや運も味方しましたが、とはいえ、勝利という結果自体は道理でした。

最たる理由は「コンセイソン監督の手腕とそれに応えたチーム」と言えるでしょう。

4-3-3→4-2-3-1→4-2-2とグラデーションでテコ入れをしていって、見事4-2-2がハマって一気に逆転に成功。その後の5-3-2によるクローズもしたたか。

せっかくなので局面ごと、主にボール保持を見ていき、我が軍が4連覇を決める決勝をより楽しめるようにしたい!が、本記事の目的です。

●4-3-3:初動は失敗

立ち上がりはフォーメーション通り、オーソドックスな4-3-3。

ビルドアップ隊は2CB+2SB・アンカーでWの字を描きます。「2-3ビルド」みたいに言われるやつですね。

ピックアップしたいのはWGが内寄りであること。解説の細江さんも仰っていましたが、コンセイソン監督の特徴の一つ、と言われます。

特に左WGのヒメネスは顕著で、その意図は左SBテオの質的優位を発揮させるための舞台(スペース)を空けること主でしょう。

しかし、立ち上がりのミランはボールの動かし方や選手の流動性が悪いので、散発的に良い縦パスを付けても両SBのスタート位置が低く、これを有効活用できません。

新監督が着任して超間もない、中長期離脱の復帰組の試合感不足など、背景は複数の絡み合わせでしょうが、率直に初動は厳しいと言わざるを得ませんでした。

●4-3-3②:らしい修正だったが…

ミランは21分に失点を失点を喫しますが、その直前くらいからラインデルスが最終ラインに降りて、テオを前方にプッシュさせる仕掛けを取り入れます。失点直後のビルドアップもこの形ですが、未だ思うようにボールを回せず。

しかし、ラインデルスに縦の動きが出てきたことで、25分くらいから中盤の配置がディテールチェンジ。

今度は彼が高い位置を取ることが目立ち始め、呼応するようにアンカーのフォファナと右IHベナセルがスライドし、L字型になる時間が増えます。

私的にこれはめちゃくちゃ「らしいな」、と思いました。

堅守速攻、縦型など、コンセイソン監督の特徴として挙がるファクトの中で、見かけないものとして僕が推したいのはアンカーを重要視する点。

アンカーを重要視というと捉えようが色々あるかと思いますが、コンセイソン監督の場合は”配置”ですね。心臓タスク選手の位置的優位を大事にしている、ということ。

2年前に我が軍がCLで相まみえた際にコンセイソンポルトは非常に興味深くてけっこう追っかけましたが、アンカータスクの選手をあえてIHの位置に持ってきたり、IHを副官任命し第二の心臓としてカバーさせたりと、試合ごとによって細かく設定・変更していたのは印象的でした。

元々フォファナがアンカーポジションであっても、THE・レジスタの選手ではないので、配球力に長けたベナセルにサポートさせる、いや、実質的なアンカーにさせるのが企図でしょうか。

したがって、”らしい”修正だな、と。しかし、まだピリッとしません。誤算はベナセルのコンディション。

前項で「中長期離脱の復帰組の試合感不足」としましたが、これは正にベナセルを指します。プリシッチ(プリシック)も若干含むけれど。

彼のボールキープや”ここぞ!”の価値あるスペースをショートキャリーできる能力は素晴らしいですが、この試合はそれが「球離れが悪い」という評価になってしまうもので、リズムに乗れない原因のひとつになってしまいました。

✔︎ベナセルのボールタッチ数

この試合、最もボールタッチしたのはフル出場のトモリで74回。

ベナセルは55分の出場で70回と、出場時間内ではダントツのボールタッチ数ですが、むしろこの大きな値こそがマイナスに見るべきかもしれません。

●4-2-3-1:システムチェンジと潔さ

後半はしっかりとラインデルスを一列上げて、くっきりと4-2-3-1に。

しかし54分、後半キックオフわずか約10分で、ベナセル→ムサーの交代策。

この約10分間はディテールチェンジをフォーメーションチェンジにしたとて、要は前半すでにやっていたことの地続きなので、目立った効果が見られず。だからこそ、この早い段階でベナセルを諦めたのは内容も時間帯もGOODな判断でした。

●4-2-2:代名詞ハマる

61分、ヒメネス→エイブラハムの交代でさらに盤面が変わります。コンセイソンの代名詞とも言える4-4-2に。

両SHが片方がサイドアタッカー、もう片方が中盤タイプを配置するのも(2年前の)ポルト時代にやっていたスタンダードです。

これがまぁーハマりました。時間にして約20分、主導権は明確にミランの手中に。

殴り方もポルト時代を想起させるようなものでしたね。ご存じの通り、当時のモラタは、我らがタレミでした。

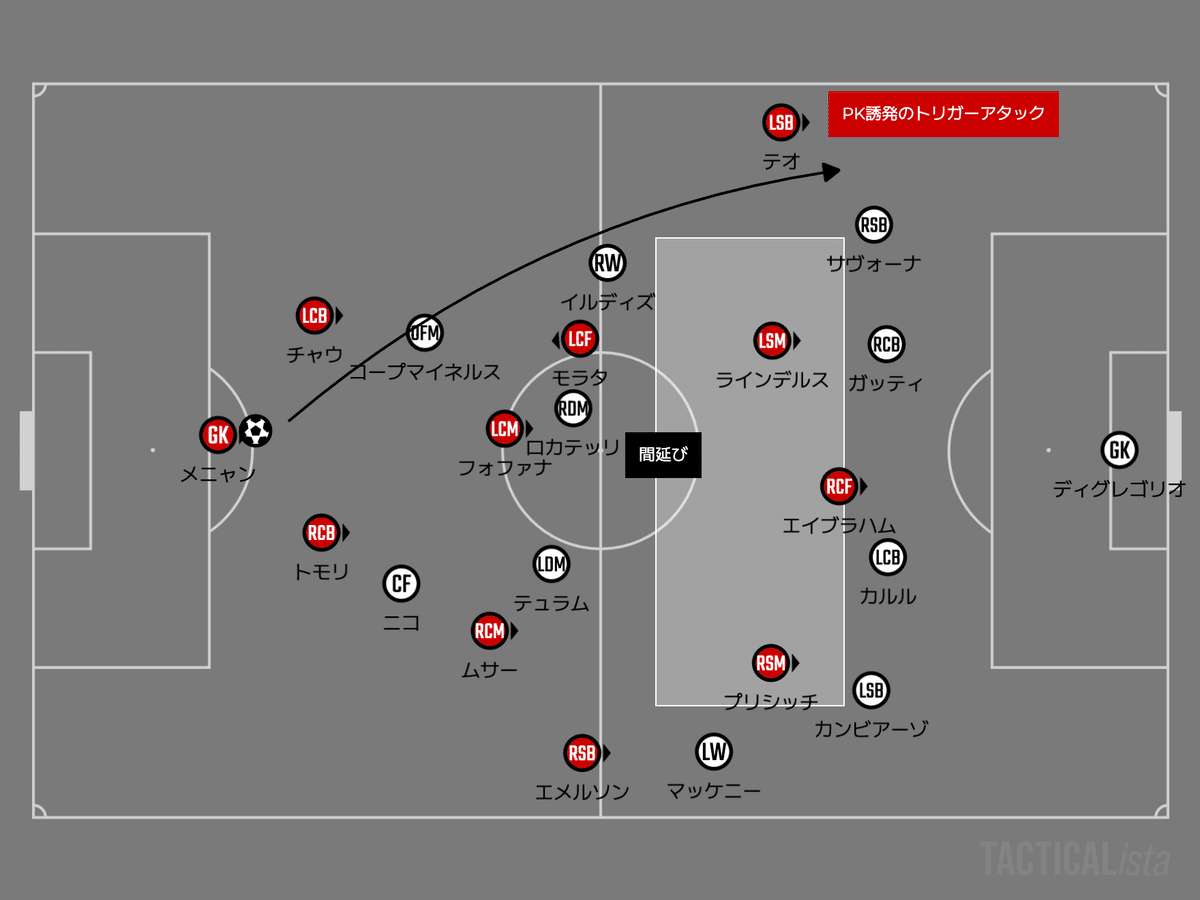

ビルドアップは2CBと2CHの「2-2」が基本軸となり、そこにモラタが積極的にサポートに入ります。

対するユヴェントスは、65分にバングーラを下げてカンビアーゾを投入。マッケニーがWG兼WBの頑張るモードで、非保持は擬似的な5バックを形成します。

が、逆に前線から中盤の枚数が合わなくなってしまったことで、ロカテッリやテュラムが釣られ、モラタの中盤落ちがめちゃくちゃ刺さる温床となってしまいました。それ故に、両SBも高い位置を取れるように。

この仕込みの上で、ロングボールで間伸びした最終ラインにダイレクトアタックできたことが、その先のPK誘発に繋がりました。

PKの直接原因となったシーンはロカテッリが不用意だった因子が大きいものの、脈絡があったことに疑いありません。

繰り返しますが、得点はこのPKの他、OGでしたが、この時間帯の潮流に乗った”起こるべくして~”なやつ。修正は大成功。結果論ですが、結果論を発生させ、手繰り寄るのが監督の手腕でもありますから、実に見事な一手でした。

ただ、コンセイソンミランが素晴らしかった一方で、ユヴェントスが最近の悪癖を発揮してしまったことによる相乗効果だったことも記しておきます。論点ではないので悪癖の深堀りはしないけど!

尚、ミランは得点後、4-4-2のまま人を入れ替えますが、記事が思ったよりも長くなってきたのでこちらは割愛。

●非保持5-3-2:これも好物

逆転後、コンセイソン監督はガッビアとテラッチアーノを投入してクロージングに。4-2-3-1に戻したとも見えますが、本質は非保持の5-3-2で間違いありません。

右WGのムサーが実質的なWBとなる頑張るタスク。これもコンセイソンの好物で、当時はガレーノが頑張ってました。

ムサーはガレーノのほど推進力はありませんが、守備の強度は上でしょうからクロージングでこの起用は、嫌らしいことこの上ないですね。

●決勝の展望

初戦は4-4-2で結果を出しましたが、執筆時点での予想フォーメーションは4-2-3-1。

「でしょうね」が感想でした。

4-4-2はリスクも多く、そのマネジメントとして細かい原理原則と超まじめなトランジションを植え付けるのが、僕が感じたコンセイソンポルト流。

流石に前者はまだ十分ではないでしょう。とはいえ、今ムードは最高潮だと思うので、後者が理論理屈なんぞ凌駕するかもしれませんが。

Together. Onwards. 🫂#JuveMilan #SempreMilan pic.twitter.com/CaGCHhJdwI

— AC Milan (@acmilan) January 3, 2025

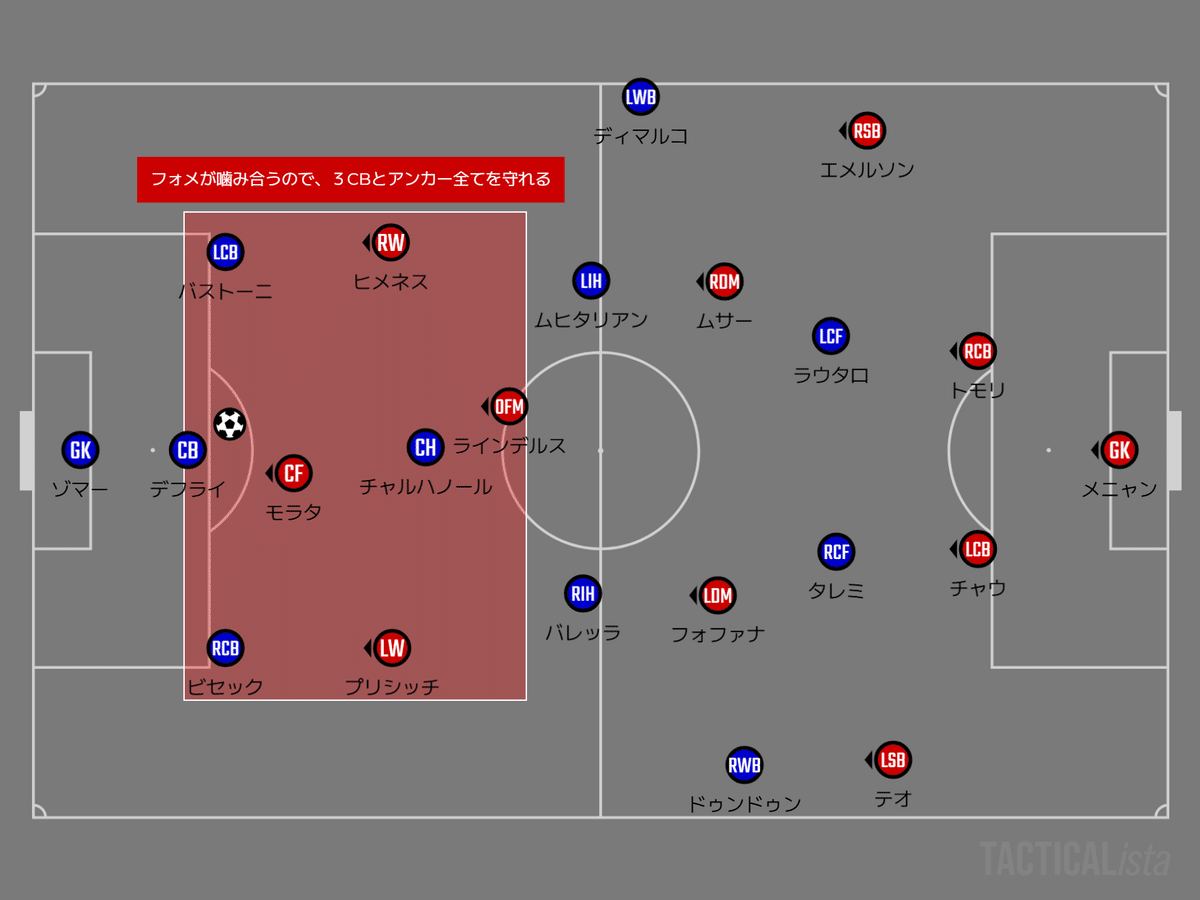

インテル目線において”対ミランの4-2-3-1で意識したいことはトラウマ払拭でしょう。

前回対戦時にやられた4-2-4は、詰まるところ「インテルの3CB全てとアンカーに蓋をする」です。マンツーマンではなくゾーンで守ることにより、インテルのポジションチェンジの効果を曇らせました。

「それでもインテルの練度ならば…」とも思ったのですが、シーズン序盤のインテルは昨季最大の武器であったリレーショニズムを欠いており、この守り方は当時の最適解でした。その後も細部は異なれど、大枠はこれを採用するクラブが続いたことがそれを証明しましたね。

3-5-2と4-2-3-1は必然的に噛みやすい布陣なので、通ずるアプローチを仕掛けてくる可能性は十分にあります。

しかしながら、ここに関しては現在攻略にある程度見通しが立っています。

単純にインテルの練度が戻ってきたこと。そして、序盤は超高めの位置を維持していたディマルコが最近は適時降りるようになり出口になっていることが主として挙げられるかと。後者に関しては、海外メディアで言及している記事?をどこかで見かけました。翻訳したかったのですが、年末で時間なく断念。

(ここまで書いといてなんですが)ユヴェントス戦のミランはマンツーのハイプレスと、4-5-1(4-4-1-1)のようなミドルブロックをかなりくっきりと使い分けていましたが、決勝はどうなるでしょうか。先ず注目したいポイントです。

特に劣勢時はどこかで4-2-4にしてくる可能性は非常に高いですが、ポイントを一つ絞るなら、シンプルに降りるモラタへの対応でしょう。

デフライがどこまで付いていき、どこで中盤にバトンタッチするのか。そして、マークの付き方や基準はどうするのか?間違いなく事前にシモーネから指示が出ているでしょうから確認したいポイントです。

シーズン前半戦のリベンジ、絶対にやってやりましょう!4連覇するよ!

超がんばれ!インテル⚫️🔵

最後までご覧頂きましてありがとうございました🐯

いいなと思ったら応援しよう!