【データ考察】インテル 走行距離の質と量について

こんにちは!TORAです🐯

今回は20-21シーズン振り返り!

データ考察記事第1弾!

…いや、第2弾の予定はまったくありませんが笑

とにかく第1弾!!!

テーマは「走行距離の質と量について」●まえおき(長い)

みなさん、ご存知のことと思いますが、コンテインテルは走るチームです。でした。

20-21シーズンの1試合平均走行距離は112.5kmでリーグトップとなる値。

ちなみに2位はラツィオの112.4km。シーモ政権でも類似の強度は求められそうですね。

当然、選手単体で見てみても走行距離の多さは目立ちます。

1試合平均の走行距離ランキングでは

1位にブロゾヴィッチ(11.9km)

6位にバレッラ(11.4km)

28位にシュクリニアル(10.8km)

39位にバストーニ(10.6km)

41位にデ・フライ(10.5km)

がランクイン。

これは出場時間を加味していないランキングなので、例えば「1500分以上、出場した選手のみ」みたいな感じでソートすれば、バレッラなんかは3位に繰り上がったりします。

この手の平均値はある程度、分母がないと意味をなさないです。

ちなみにブロゾヴィッチは19-20シーズンも同ランキング1位で、「ブロゾ=めちゃくちゃ走る」というイメージが定着しているインテリスタの方も少なくないと思います。

が、一言で”走る”、”走行距離”と言っても種類、すなわち強度がありますよね。

ジョグ、ゆっくり走っているのか。

スプリント、速く走っているのか。

仮にA選手とB選手がそれぞれ10kmぴったり走ったとして、

ⅰ)A選手は10kmすべてをジョグで走った。

ⅱ)B選手は内、1kmはスプリントで、残り9kmをジョグで走った。

もちろんB選手の方が高負荷、つまり大変ですよね。

インテルで例えると、バレッラは高負荷のイメージがありませんか?

ボール非保持の強度が高い前からプレスや、攻守切り替え時のフルスプリントなどは、すぐに頭に浮かぶと思います。

とは言え、イメージの域はどうしたって脱しませんよね。

また、同じスプリントでもより速いスピードで走る方が(基本的には)良いに決まっています。

この点において、インテルのスカッドでパッと頭に思い浮ぶのはハキミではないでしょうか。

が、実際のところ、彼はどれくらいのスピードで走っているのか。それを1シーズンでどれだけ持続できているのか。

これもまた、イメージの域は超えられませんよね?

というわけで、今回は走行距離の中身にメスを入れ、数字としての論拠で、みなさんのイメージを後押ししたり、新しい気付きになることを目的とします。

●手段

「どうやってデータ考察するの?」

セリエA公式HPのスタッツを参照します。

実はセリエA公式HPってスタッツの宝庫。

先日発表された公式MVPも試合の印象のみならず、トラッキングデータを元に選定しているそうです。

で、今回参照するスタッツがこちら。

試合の走行距離に関するデータ。スタッツが5種掲載されています。

フォーカスするのは2種。

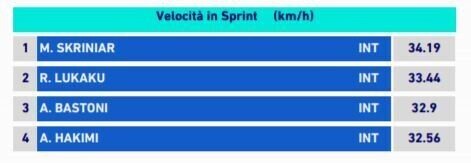

ⅰ)Velocità in Sprint (km/h)

*上から3番目のスタッツ

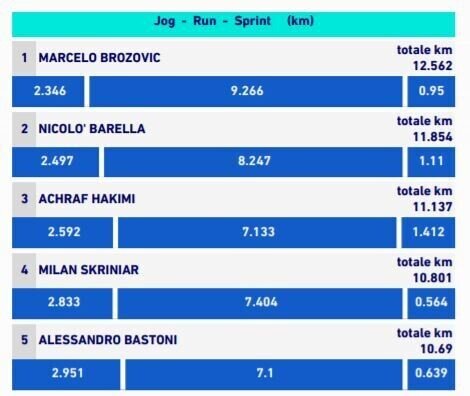

ⅱ)Jog - Run - Sprint (km)

*上から1番目のスタッツ

この2種を用いてデータ考察を進行します。

●結論

「長ったらしい過程はどうでもいい!結果を教えてくれ!」という方も少なくないと思うので結論から。

■走行距離-スピードの質と量

✔ハキミ、ルカク、ペリシッチ、ラウタロ、シュクリニアル、バレッラのスプリント能力はチーム内でも上位、と考えることができる。

✔中でもハキミは質と量を兼備する、圧巻のスプリント能力。

✔出場時間の少なさを加味すれば、ペリシッチも優れていると言える。

■走行距離-強度

✔コンテインテルの3CBは選手に関わらず、走行距離が多い傾向。

✔ハキミは1試合におけるスプリントの距離が最も多い。彼にとっては速めのランが、スプリントとしてカウントされるスピード(時速24.14km以上)になっていそう。

✔バレッラはチームトップの累計走行距離でありながら、スプリントの割合も多い。超高負荷に耐えられるフィジカル。

以下、この結論に至った考察内容です。

ややこしいので拒否反応を起こす方もいらっしゃると思います。

しかし、手前味噌ですが、非常に良い”気づき”になると自負しているので、よろしければ最後までご覧頂けると幸いです。

●走行距離-スピードの質と量

Velocità in Sprint (km/h)。要はトップスピード(時速)です。

本データはその試合のチームトップ4が確認できます。

逆を言えば、トップ4以下は確認できません。

これ、この記事を閉じるまで、覚えておいて頂けると助かります。

このスタッツを38節分集めれば、各選手のシーズン最高時速とシーズンスプリントの継続性を垣間見ることができます。

データにしてみましょう。

横軸。つまり、最高時速。

右→に行けば行くほどトップスピードが速いということです。

結果、ルカクが34.71kmで最速でした。

ルカクは一見、その巨体からは想像できない程のスピードを有しているのは、僕が語るまでもないですが、”最速”となるとハキミのイメージはありませんか?

そんなハキミは時速34.52kmでチーム2位。

尚、ハキミはブンデス時代に時速36.48kmをマークしているそうです。

20-21シーズンは全てを解き放つタイミング、シチュエーションがなかったか?

縦軸はトップ4にランク入りした回数。

高スプリントの量、継続性と捉えることができます。

上に行くほど、多くの試合でチーム内の最高速度が上位だった=高いスプリント能力をシーズン通して発揮していた、ということになります。

・読まなくていい蛇足

スプリントの強度、継続性を考察するには"ランク入りした回数"というややこしい項目ではなく、”試合ごとの平均スプリント(時速)”をデータ化した方が分かりやすいと思うのですが、

ⅰ)本スタッツが探しきれなかった点(存在するっぽいんですが、どうしても見つけきれない)。

ⅱ)簡易スタッツは発見できてデータ化してみたけど、データ傾向自体は変わらなかった点。

以上を考慮して、今回は”ランク入りした回数”で考察を進めました。

”ランク入りしなかった回数”は切り捨てられているので、各選手の実際のスプリント能力はこのデータほどのインパクト(差)はありません、間違いなく。

左下にいるセンシやコラロフなんかはそもそも出場時間が短いので、「スプリントのランク入りする機会」そのものが少ないですしね。

とは言え。

4人だけ(トップ4)という狭き門の項目を積み重ねた数字に嘘はないでしょう。

したがって、データ傾向として少なくともハキミ、ルカク、ペリシッチ、ラウタロ、シュクリニアル、バレッラのスプリント能力はチーム内でも指折りと考えることができる!と言えそうです。

個人的にピックしたいのはハキミとペリシッチ。

ハキミはスタメン、途中出場含め、セリエAで全37試合に出場していますが、内30試合でトップ4にランク入りしています。

チーム内、最高時速2位

かつ

チーム内、トップ4ランク入り1位質と量を兼備する、圧巻のスプリント能力です。

スタッツを集めたわけではありませんが、セリエA全選手の中で比較しても上位に部類する想定するに難くないです。

それはこちらのデータが論拠になります。

【セリエA🇮🇹スプリントデータ】

— TORA (@labeneamata104) June 1, 2021

トップスプリントにまつわるデータを2種用意してみました。

個人的には後者データがより意義深いと考えます。 pic.twitter.com/qm6fVo3Bhh

・セリエA全体のスプリントデータ

ハキミは最高時速34kmを上回った試合数が5回。これはセリエA全選手の中で唯一のレコードです。

対して、ペリシッチ。

試合数自体は32試合ですが、上記の"スプリント指折りグループ”の中で唯一、出場時間2000分を切っており(1795分)、その中でこの積み重ねですから、年齢を重ねた今なお、スプリントの質、量ともに優れていることが考察できます。

○本項まとめ

✔ハキミ、ルカク、ペリシッチ、ラウタロ、シュクリニアル、バレッラのスプリント能力はチーム内でも上位、と考えることができる。

✔中でもハキミは質と量を兼備する、圧巻のスプリント能力。

✔出場時間の少なさを加味すれば、ペリシッチも非常に優れていると言える。

●走行距離-強度

Jog - Run - Sprint (km)。

これは選手の”走り”を3つの強度で分類したものです。

画像が荒くて申し訳ないですが、上図のブロゾヴィッチで例えると、

・この試合の走行距離は12.562km。

・その内訳はジョグが2.346km、ランが9.266km、スプリントが0.950km。

という見方になります。

この3つの強度の内、焦点を当てたいのがスプリント。

・スプリントの定義

セリエAオフィシャルHPでは時速24.14km以上のランスピードがスプリントにカテゴライズされるそうです。

本データは試合のトップ5が確認できます。

スプリントのデータ同様、トップ5以下は確認できません。

先程同様に38節分集めて、各選手の走行距離の量とその強度を考察します。

尚、ぼくは本考察記事において最も意義深いデータは横軸の”走行距離の強度”だと思っています。要チェック。

では見ていきましょう。

縦軸から説明いたします。

強度ではなく、走行距離そのものがトップ5にランク入りした回数。

走行距離の多さ、その継続性や量、と捉えられます。

ただし、前項のデータ同様、”ランク入りした回数”のデータなので、見た目ほどのインパクト(差)がある訳ではありません。

ちゃんとみんな走ってますw

縦軸単品で断言できるのは最終ライン、すなわちCB陣は全般的に1試合の走行距離が多い傾向にあること。

出場機会、時間が少ないコラロフでさえ(失礼)、ランク入りした試合は4回です。

保持時はアタッキングサードまで崩しのフォローに入り、非保持時は自陣深くまで降りて強固なブロックを敷くので、ピッチの縦の行き来が多い=走行距離が多いのは印象と合致しますね。

続いて、僕が意義深いと位置付けた横軸。

試合ごとのスプリント距離を記録し、1試合平均に換算した値です。

右→に行くほど、1試合の走行距離の中でスプリントが占める割合が多い=運動強度が高い、と読み取れます。

で、前項と重複になりますが、そもそもトップ5入りしないと、走行距離の内訳が分からない(スプリントの距離が分からない)ので、上↑に行くほどデータの分母が多い=精度が高い。逆も然り。と思って下さい。

さて、掛け合わせによってハッキリとした傾向が見えてきました。

名前を挙げたいのはハキミとバレッラです。

まず、横軸トップのハキミ。

なんと1試合平均、1.404kmをスプリントスピード(時速24.14km以上)で走っていることが分かります。

しかも分母(ランク入りした試合数)が15なのでシーズン通した持続性も感じられる。

これは「ハキミがスプリントを献身的に頑張っている!」と読み取るのではなく(いや、実際頑張ってるだろうけど)、ハキミにとっては「速めのランがスプリントになっている」と推測するべきでしょう。

要は、ナチュラルにスピードが速い。

はい。そんなこと分かり切ったことですが、データで見ると改めて。その稀有な能力が伝わりますね。

続いて、バレッラ。

シュクリニアルと並び、走行距離がトップ5に入った試合数は27とチームトップタイ。さらにシーズン累計の走行距離だとチームトップです。

こちらもTwitterで関連データを発信しました。

セリスタ後編が配信されたのでようやくツイートできる

— TORA (@labeneamata104) June 19, 2021

【セリエA🇮🇹走行距離データ】

1試合平均とシーズン累計の2種。

後者は走行距離もさることながら、そもそもの出場時間の差が大きいです。

しかし「1シーズンの強度」とも捉えられるので、個人的にはより意義深いと思っています。 pic.twitter.com/dAABNl3N45

・セリエAの走行距離データ

1試合平均のランキングはブロゾがトップですが、シーズン累計で見るとバレッラがチームトップです。

これだけでも彼の強度が伝わりますが、圧巻なのは横軸の項目も高いこと。

1試合平均のスプリント距離は1.129kmでチーム5位の数字ですが、2~4位のヴィダル、ヤング、ペリシッチは縦軸の値が少なく、シーズン通しての走行距離がバレッラに及ばないのは明白です。

累計の走行距離がチームトップの量、

かつ、

スプリントの割合も多い1試合平均の走行距離が2連連続セリエAトップのブロゾヴィッチとバレッラの差はここにあります。

ここで勘違いして欲しくないのは、「ブロゾヴィッチ、だめじゃん!」ということではありません。

繰り返しますが、彼は2年連続で1試合平均の走行距離がセリエAでトップの選手。その無尽蔵の体力はオーソライズを得ています。

しかし、バレッラはブロゾヴィッチに並ぶ走行距離の中で、より高負荷に走っています。

両者の1試合におけるスプリントの距離はおよそ300mの差。

「え、300m程度ならそんなに変わらなくない?」と、もしかしたら捉えられるかもしれませんが、そんなことはありません。

計300mのスプリントってかなりキツイと思いますよ。

・セリエAの定義に当てはめるなら?

重複ですがセリエAオフィシャルHPは時速24.14km以上を”スプリント”と定義しています。

これを日本でお馴染みの50m走に変換すると、「ざっくり7.5秒」のペース。300mということは、×6本分の差、ということですね。

僕は7.5秒ペースで50m走×6やったら相当しんどいっすw

もちろんポジションやタスクが由来する部分もあるので一概には言えません。

が、逆を言えば、それを期待、信頼されているからこそバレッラがチョイスされているはずなので、バレッラの献身性と身体能力、そして超高負荷に耐えられるフィジカルは数字でお墨付きできた、と言えます。

本項まとめ

✔コンテインテルの3CBは選手に関わらず、走行距離が多い傾向。

✔ハキミは1試合におけるスプリントの距離が最も多い。彼にとっては速めのランが、スプリントとしてカウントされるスピード(時速24.14km)になっていそう。

✔バレッラはチームトップの累計走行距離でありながら、スプリントの割合も多い。超高負荷に耐えられるフィジカル。

以上。いかがでしたでしょうか。

最後まで辿り着けた貴方はきっとインテリスタ、かつ、頭おかしい人だと確信していますw

グダグダと小難しい内容だったとは思いますが、今までありそうでなかった分析で内容自体は価値あるものと自負します。

ただ、データが”スタッツのランク入りした回数”という変化球を用いているので、決して鵜呑みにはしないでください。

最後までご覧いただきましてありがとうございました🐯

あー!もう一本、いろんな人を振り落とすニッチな記事書きたい!

いいなと思ったら応援しよう!