【方策と挑戦の結実】セリエA21-22第11節インテル-ウディネーゼ レビュー

こんにちは!TORAです🐯

今回はセリエA第11節インテル-ウディネーゼの変則レビューです。

シェリフ戦から3試合分レビューできていなかったので、今回は「ウディネーゼ戦に見るインテルの課題」にスポットライトを当てた記事にいたします。

●スターティング

●チームの課題は変わらずで

2戦連続で2得点・クリーンシート。

結果は◯ですが、チームの課題は変わらずクリアになっていない!というのが僕のインプレッション。

その課題を短いセンテンスで表すなら

「どうやって質の高いシュートチャンスを創造するのか?」

であると考えています。が、

「じゃあ最終局面だったり、アタッキングユニットが問題なの?」

と問われると

「それも多少はあるが根幹は入口、ビルドアップが問題」

そう捉えています。

SNS等で同じ意見を拝見したことが何度かありますが、現状のインテルで最も個の喪失がチーム全体に影響を及ぼしているネームはルカクでもハキミでもなく、エリクセンなんですよね。

つまり、ビルドアップの基準点であるブロゾヴィッチのサポート兼アクセントとなれる存在がいない。

いや、

エリクセンほどの質をアウトプットしてくれる存在がいないという表現がいいでしょうか。

ちょうど前回のミラノダービーでブロゾヴィッチとエリクセンの共存について取り上げていました。

勝利のイメトレ用に未読の方はもちろん、既読の方もおかわりでご覧ください!

なので、質の伴うハイプレスに四苦八苦しがちですし、今回のウディネーゼのように迎撃守備主体だと前線で優位を生み出しにくいですね。

●2段階の非保持

ようやくレビューっぽい内容となりますが、ウディネーゼはここに目を付けたアプローチだった感想を持ちました。

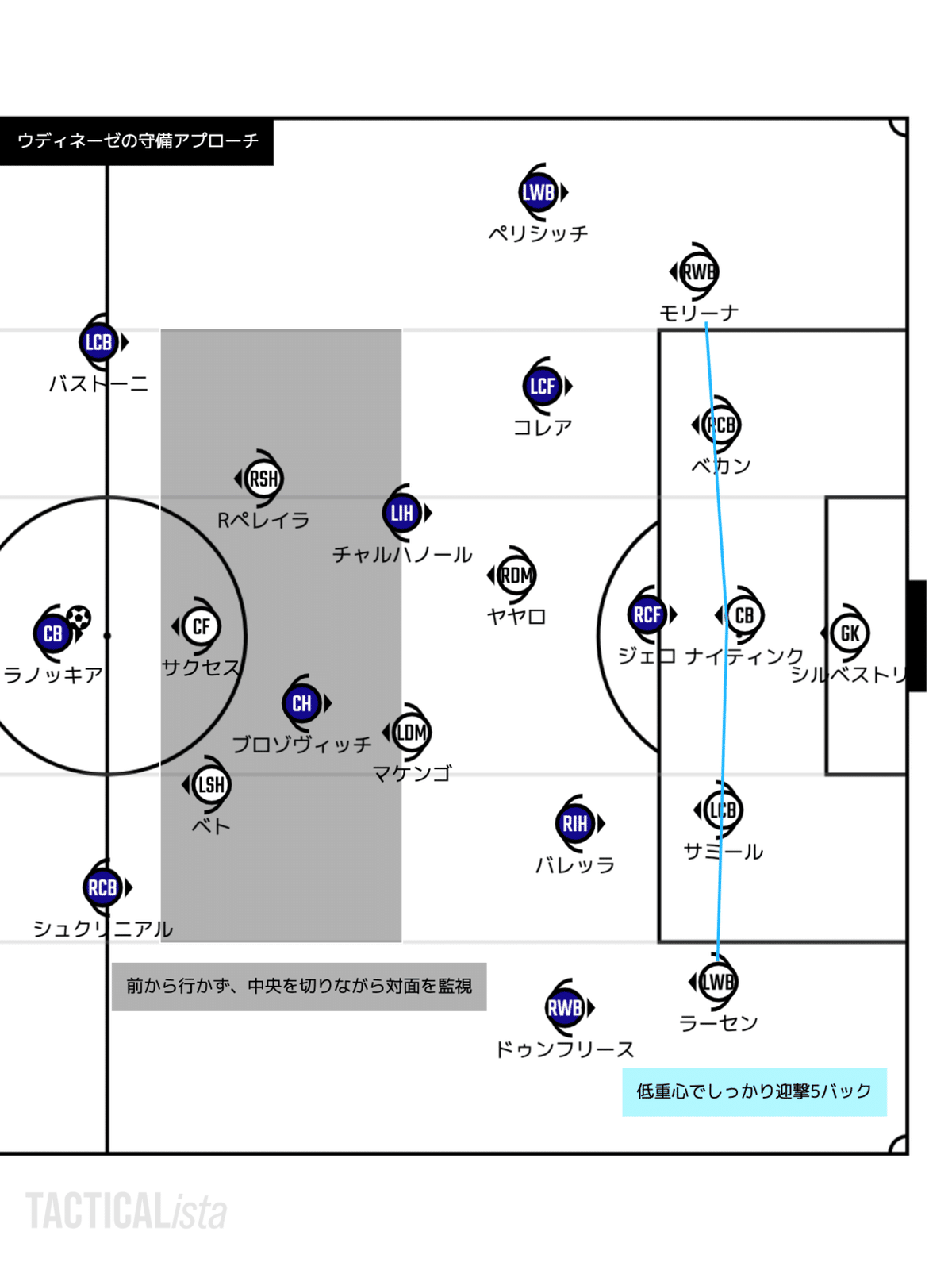

非保持における第1フェーズは5−2−3(5−2−2−1)の迎撃守備。

大前提は『低重心の5バック』でインテルのアタッキングユニットを迎え撃つ。

その上で、中盤や前線はとにかく中央を絞り、外へ外へ追いやります。

✔︎インテル押し込み時の3−2−5に対してミラーゲーム

✔︎明確なブロゾ番は存在しない

✔︎逆にジェコは徹底監視(主にナイティンク)

興味深かったのはインテルが押し込んだ際の基本配置である3−2−5に噛み合わせる形を最初から取っているので一見、相対する選手を明確にする!つまり人を管理するアプローチ!と思わせておいてその実はスペース管理だった点。

”中央を締める”のルールの下、各々の選手がテリトリー内の選手を捕まえる。

動的配置やポジションチェンジに対しては即座にマークの引き渡し。

DAZN実況者八塚さんも言及していましたが、後半立ち上がりが特にキレイで彼らの質を分かりやすく確認できると思います。

で、何が言いたいかいうと、ウディネーゼは

『低重心5バック+前線3枚をインテル3CBに当てる=中盤2枚』

だったということ。

入口と出口を塞げば、中盤に怖さはないそう思われてしまったと見ています。

誤解しないて頂きたいのは、ここで言う『中盤』は選手を指していません。流れの中での『中盤』を意味します。

要はインテルが相手陣内に入り3−2−5に可変した際、5(特にジェコ)をしっかりと抑えつつ、3に圧をかけつつパスコースを切れば2の部分は機能しづらいと踏んだのでしょう。

それを受けインテルはブロゾヴィッチが最終ラインに降りて、瞬間的に4−1−1−4みたいな配置になることも多かったですが、僕はここにビルドアップにおけるもうひとつの重い課題があると考えています(次項で触れます)。

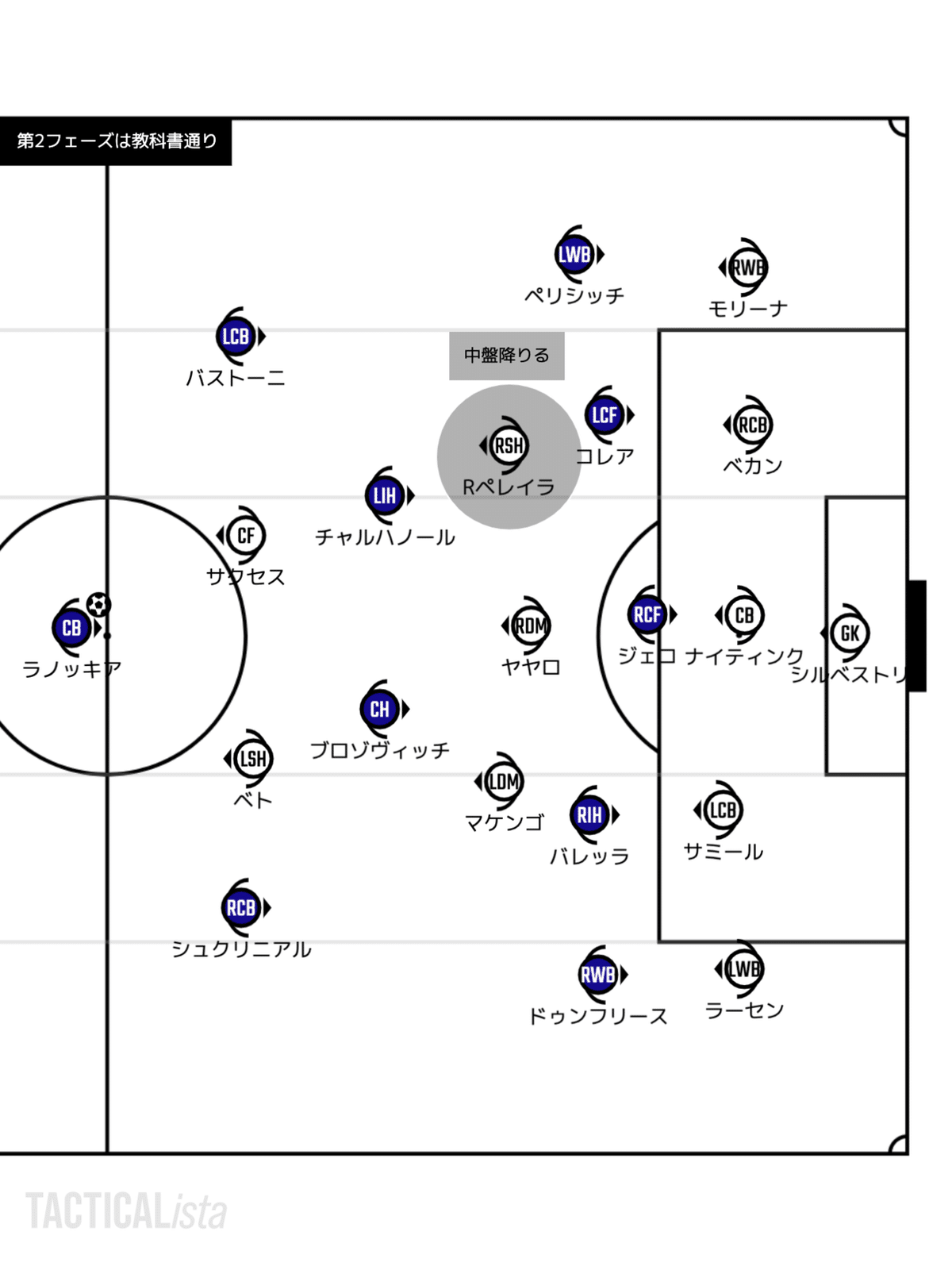

第2フェーズは右SHロベルト・ペレイラが中盤に降りる5−3−2。

第1フェーズで形を作られてしまったら、すかさずペレイラが降ります。

細かい動きだからこそサボってしまってはNG。彼の勤勉さはウディネーゼにとって不可欠だったように見えました。

・本節の走行距離

ウディネーゼはペレイラがトップ。この細かい動きの積み重ねが要因でしょう。

と言っても、我らがブロゾが相変わらず変態的な量で霞んじゃう感ありますけど笑

セリエA公式より引用。

この段階に移行するとウディネーゼのDF-MF間が圧縮されるので、ボールを持って前を向いてのプレーで真価を発揮するコレアは非常に厳しそうでしたね。

加えてジェコもコレアも降りたいタイプなことがライン間の圧縮にますます歯止めがかからなくなってしまった側面も。

(ターンオーバーの要素を除けば)前半はコレアに代えてラウタロを投入したいインテリスタの方は多かったのではないでしょうか?少なくても僕はそうでした。

ラウタロは加入当時とは異なり今は完全にストライカータイプなので、降りるジェコと動きのギャップを出せるのが良き。

ボールタッチの少なさやビルドアップの関与のなさを指摘する意見も目にしましたが、個人的には全く問題ないですね。彼は裏抜け等で相手最終ラインを留めておくことがビルドアップにおける最大貢献なので。

●ビルドアップにおけるもうひとつの課題

さて、ブロゾヴィッチが最終ラインに降りて擬似的な4バックになるともうひとつの課題がある、というところまで話を戻しましょう。

この可変は現状、ブロゾヴィッチという指揮者にボールを持たせるというメリットよりも、後ろに重くなるというデメリットが勝ってしまう場面が散見されるというマイナスファクターを内包しています。

ポイントは2つ。

先ず思ってしまうのはやっぱりチャルハノール。

エリクセンの直接的な代わりになれ!とは言いません。選手のタイプが違いますし。

ただし、チャルハノールならではの個性を持ってしてエリクセンの間接的な代わりとなる存在になってもらわないとやっぱり困ります。それを期待されて入団しているのだから!

僕はミラン時代を鑑みれば絶対に実現可能だと踏んでいるので、どうにかフィットすることを祈りましょう。

で、もう1つのポイントは賛否あると思います。

名前を挙げたいのはシュクリニアルとバストーニですね。

ⅰ)昨季よりもWBが高い位置を取る。

ⅱ)ルカクというブースターがいない(ジェコはポストプレーヤーはルカクのそれとは中分類が異なる)

という違いから、彼らには昨季以上のビルドアップが求められますが、現状はアジャストが足りないと言わざるを得ません。

これは彼らが悪いというかチームが変わったことの弊害なんですが、フィットするしないでチャルハノールが叩かれるのであれば同様に彼らも取り上げないといけない、という考えですね。

具体的には中盤を飛ばしてアタッキングユニットまで届けられるパスが少ない。

なので、中央を締めて中盤へのパスコースを切られると困るんですよね。

ウディネーゼ戦の前半はまさに!と言った感じでした。

●方策と挑戦を見せた後半

というのをシモーネ監督も十分感じていたんでしょう。

後半の彼らは一列飛ばす配球が明らかに増えました。

57分頃にシュクリニアルがバレッラに出したロングパス。

通らなかったことにバレッラは相当悔しがっていましたが、これは手応えを感じた故でしょう。

直後の先制点もチャルハノールの動的配置に呼応したペリシッチにプログレッシブなパスを通したのはバストーニ(でもって、ペリシッチのスルーも独力で持っていったコレアも見事!)。

さらに67分前後にも後方のフィードからチャンスが生まれ、追加点にも繋がりました。

追加点の起点となったフィードはバレッラですがその直前はシュクリニアルが起点。

いずれせよ後半のインテルはチームとして再現性のある手段を明確に打ち出し、名前を挙げた両名は見事にプレーで応えました。

ウディネーゼは前半を経て最終ラインをやや上げてしまったことがインテルの策を後押しする結果となってしまいましたね。

ただ僕がゴッティ監督でもそう指示すると思います。前半のインテルは裏抜けの怖さはなかったから。

ラインを上げて陣形をソリッドに保ち、ベトとサクセスのフィジカルカウンターの火力を高めてワンチャンを狙う。

これが思い描く図だったと思いますがインテルの修正策が上回りました。

トライ(アル)&エラーで結果を掴む今は確実に上積みしていくことが重要でしょうね。

それにはトライが必要不可欠。

我々はチャンピオンですがチームとしての状況は間違いなくチャレンジャーです。

時には裏目に出るかもしれませんが、今回のように課題に対しては改善のためのアクションは起こして欲しいものです。

その点、シモーネ監督は前任よりもフットワークが軽い印象ですので期待しています。

●ミラノダービーの展望

ミラノダービーのことにも少し言及します(その前の超大事なシェリフ戦もあるけれど)。

今回はビルドアップにフォーカスした内容なのでミランのそれにも触れたいと思います。

勝利には勇気が必要結論から言えば、今季ミランに勝つためには彼らのビルドアップを前から削いでいく必要があると見ています。

ハイプレスを仕掛けろ!というわけではなくて、ビルドアップの入口部分で相手を困らせるような仕組みが欲しいということです。

軽くではありますが掘っていきましょう。

ダービーでの彼らはいわゆる『サリーダ・ラボルピアーナ』が生命線になると睨んでいます。

✔︎2DHのどちらかが最終ラインに降りる

※どちらの2DHでもOK!な点が○

✔︎両SBが高めを位置取る

サリー自体が自軍2CBが相手2トップにプレスをかけられた際に数的優位や位置的優位を生み出すための手段なので、逆を言えば2トップを採用するチームは基本的にリアクションやディテールが求められます。

同節のローマ戦もサリーが主。

ローマはトップ下のペッレグリーニを1列上げて4−4−2のラインを作ることで、非保持をあえて2トップにする策略でした。

その目的や狙いの考察は省略しますが、結果的にはこれがミラン側にハマってしまいましたね。

あの試合はたしかにマレスカ劇場でしたが結果は至極妥当。

ロマニスタの方には申し訳ありませんが、僕は負けるべくして負けたと感じました。

で、なぜ負けたかというと上述の通りで、ミランのビルドアップの入口部分であまりに好き勝手やらせてしまったから。

ローマ目線では「許容する代わりに中盤以下に人員をかける」だったんでしょうが、事象としては好き勝手やられたと言わざるを得ないかな、と。

今季ミランの怖さは『撤退した相手を崩せる力を有している』だと思っています。

両SBのキャラクターとサリーという設計から配置上、カラブリアやテオ・エルナンデスを抑えたくなりますが、スペースがなくてもパーソナリティを発揮できるようになったレオンや生ける伝説イブラヒモヴィッチに中央寄りのレーンを使われることを最も危惧するべきです。

ダービーでは左サイドで圧倒的な質的優位を生み出すテオ不在ですが、19−20シーズン序盤のセンシのように密集地でも前を向いて決定的なプレーができるブラヒム・ディアスが帰ってくるはずなので、やはりビルドアップユニットに好き勝手やらせたくありません。

というわけで勇気を持って前から火力を削ぐ仕組みを見せて欲しいですね。

奇策として開幕戦同様にセンシを1.5列目として起用し、非保持は5−4−1で守るという手もあります。

1トップではサリーをする旨味(というか意味)がありませんので意表を突けるかもしれません。

がしかし、ピーキーさに欠けた今季インテルのカウンター。

ミランの連打に対して陣地回復できるか?非常に厳しいと思います。

さて、シモーネ監督はインテルはどのようなアクションを見せてくれるのでしょうか。

CL第4節シェリフ戦、そしてミラノダービー。

シーズン序盤の正念場です。

FORZAAA!!!INTERRR!!!⚫️🔵

最後までご覧頂きありがとうございました🐯

いいなと思ったら応援しよう!