【喝】インテルの守備問題を言語化する

こんにちは!TORAです🐯

ミラノダービーのレビューは傷心により…ではなく、書くつもりで時間も確保していたんですが急な仕事により断念。そしてウディネーゼ戦もスキップします。

ダービーの敗戦を引きずらずに戦う姿勢を見せ、そしてキャプテン・ラウタロに待望の、本当に待望の初ゴール含む2得点が生まれたのは惜しみない拍手を送りますが、一方で2失点と最後まで試合の行方を分からなくさせた守備は、喝。

これで、6試合7失点。昨季は22失点でリーグ最高の堅守を見せていたわけですから流石に「ヤバイよ」と評価すべきかな、と。

今回は「勝って兜の緒を締めろ」。インテルが抱える守備の問題をピックアップします。

●失点を抽出

先ずはこれまでの失点を書き出します。

vsジェノア(2失点)

①被FK→バーニのヘディング→ゾマーのキャッチングミス→ヴォリアッコに詰められる。

②被クロス→ビセックがPA内で対応ミス、ハンドに→PKはストップするも、こぼれ球を決められて失点。

vsモンツァ(1失点)

①被クロス→これまで散々使ってきた巨神兵ジュリッチを囮に→奥のモタがヘディング。

vsミラン(2失点)

①ムヒタリアンがプリシッチにボールを奪われる→チャルハールがちぎられ→アチェルビとパヴァールというCBとCBの間を抜かれる屈辱の被弾。

②被FK→フラッテージの頭上を越し、ガッビアのヘディングが刺さる。

vsウディネーゼ(2失点)

①右WBゼムラのクロス→ビセックの前にエヒジブエが入ってヘディング。

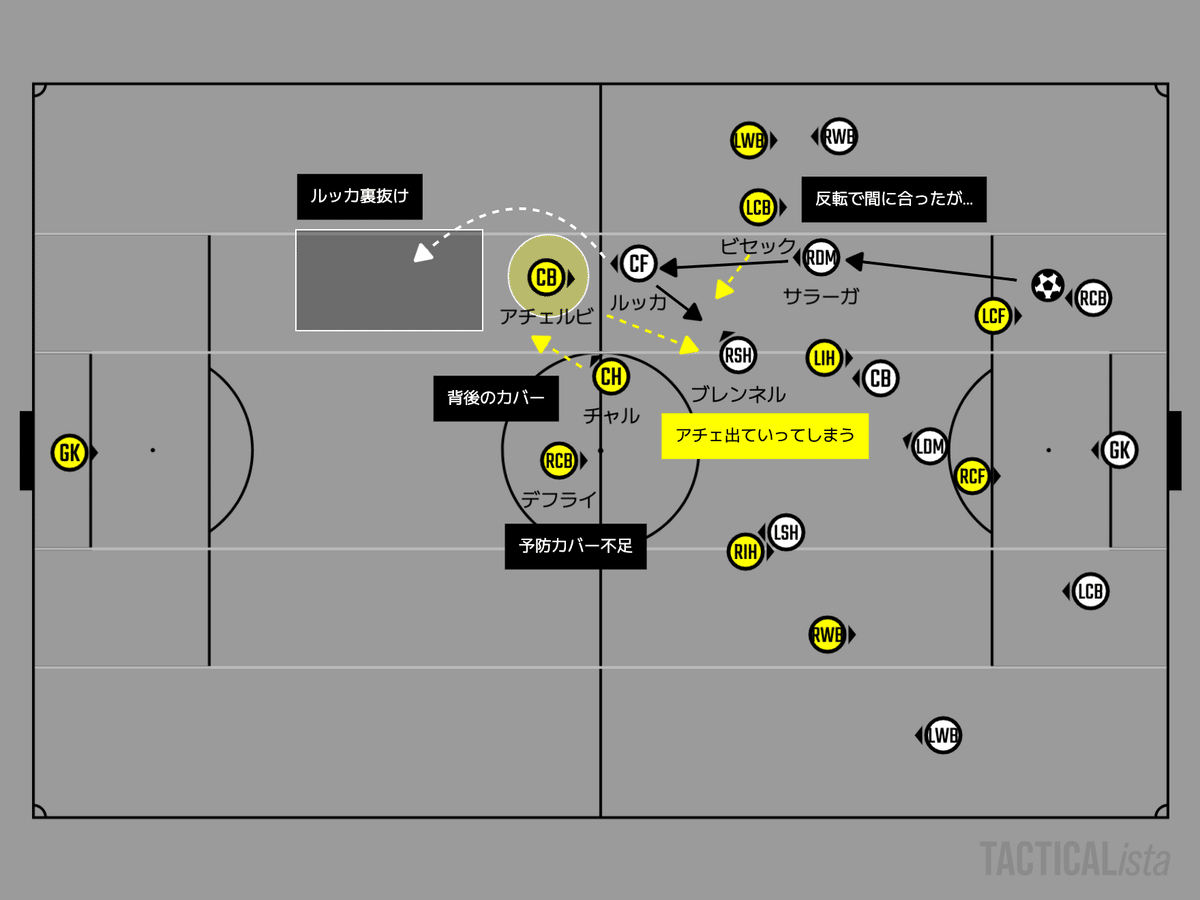

②GKからのリスタート→CBに一撃縦パスを刺される→サラーガのフリック→ルッカの落とし→前に出たアチェルビの背後をルッカに走られる→独走を許し被弾

●放り込みに、弱さ

傾向は一目瞭然。

7失点の内、セットプレーやクロスによる放り込みがなんと5失点を占めます。

シーズン初失点はゾマーの個人ミスが原因ですが(例えば、スタッツサイトFBrefも致命的なエラーとして記録している)、キャッチングミスを発生させたのはバーニのヘディング。

このシーンはシュートシチュエーションが悪く、つまり、得点期待値が低い(FBrefだと0.01)。問題視する必要はないかもしれませんが、簡単に入られているのはちと気になりますね。

モンツァ、ミラン、ウディネーゼ戦の失点はシンプルに「マーカーが付いて行けていない」という濃度が高くなります。

モンツァ戦、ヘディングを決めたモタのマーカーはパヴァールですが、これは散々「巨神兵ジュリッチを使ってきた」という伏線の末だったのでホームチームを讃えるべきですが、一方で「パヴァールだったら…!」と思ってしまうのも事実。

続くミラン戦とウディネーゼ戦はですね、これはもう喝、ですね。

ダービーでは、外から入ってくるガッビアに初期正面にいたアスラニがボールウォッチャーになっており補足できていない+担当ゾーンに入ってきたのにフラッテージが正しくスキャニングできていないというWパンチ。

ウディネーゼ戦もビセックがボールに意識がいってしまい、マークを離してしまいました。そもそもボールホルダーに余裕を持ってクロスを許したことにも責はありますが、とはいえ、彼のミス成分が濃いのに揺るぎはないでしょう。現地紙でも指摘されていました。

まとめると「個々のマークが甘い」、そう、この点においては組織課題ではなく、個人課題と見ています。判断力や集中力不足に起因するでしょうか。

ビセックは疲労の末とはいえ、開幕ジェノア戦でも判断ミスからPKを献上しています。90分通せばポジティブな面が多く「パヴァールよりもいいのでは?」という声も上がっていますが、致命に繋がるネガティブプレーを減らさなければプレータイムを伸ばすことは難しいでしょう。アスラニも同様です。

●個人の歪みが組織の歪みに

個人課題から発展して厄介な事象も起きています。それは、「若手やサブの個人課題を、特にベテラン選手が把握し危惧していると思われるが、そのフォローが裏目に出ている」。ながいな。

ウディネーゼ戦の1失点目の手前。トヴァンのロビングパスにゼムラが大外を裏抜けして、CKとなったシーン。(ハイライト0:34~)

シチュエーションとビセックの身体能力を考えれば、スプリントで抜けたゼムラに追いつけたと思うのですが、アチェルビは早々に大外へ出張カバーリング。

結果、中は2-2の数的同数でクロスを通されます。ディマルコは良く絞ってスーペルブロックをしましたが、そもそもこれ自体がめちゃくちゃ危険なシーンでしたし、絞ったことで大外がフリーとなったのでボールが溢れても危険信号でしたね。

アチェルビはカバーに入るとしてもクロスの射線を切りつつ、抉られた時に出ていける立ち位置を保持するべきだと考えます。

2失点目も同様。ウディネーゼCB縦パスを潰しに行った左CBビセックのプレーに大きな非はありません。というのもこのシーンはチームとして引っ掛けに行ってますしね。ま、まぁ、ビセック君まんまとフリックを許しちゃったけれども。

失点の温床となったのはその後のアチェルビ。フリックの受け手となったルッカを潰しに行ったもののブレンネルに落とされ、そのままブレンネルを捕まえに前に出たことで背後のスペースを突かれました。

このシーンも先ほど同様、ビセックは既に反転していてブレンネルを制限できたはずなので、アチェルビはルッカに付き続けて欲しかった。

その後のチャルハノールのスライディングも『0か1かの賭け』で守備鉄則無視ですが、彼の初速(のなさ)とスライのセンスを考えれば、個人的には鉄則ではなく賭けを選んだことはOK。これまでこの手のシチュエーションで散々助けられましたしね。

彼以上に、逆側は完全に相手選手が誰もいなかったのに寄せらおらず、予防的カバーリングが出来ていなかったデフライに雷を落としたいです、僕は。これに関しては「いや、流石にそれは厳しくない?」というご意見もあると思いますが、一応翌日のガゼッタでも指摘されてました。

…というような自身の背後に起こり得るリスクマネジメントを中央CBが怠った点が最大の問題。アチェルビ、これは喝。

いや、怠ったというよりは逆効果となるカバーリングに入ってしまった。瞬時の判断を違えたということでしょうか。

チームメイトをフォローする、信頼して任せる。どちらもチームに欠かせません。しかし現状、その線引きがぼやけており、組織の歪みになってしまっているのが失点が増えている問題の源泉となっています。

●その他の問題

個人名をいくつか挙げてしまいましたが、もちろん彼らだけが悪いわけではありません。

守備は”形”。インテルはとりわけスペース管理を重視しますが、現代サッカーは全履修は必須。ゾーンベースだとしても部分的にマンツーマンも導入するのがスタンダードです。プレスだって、デュエルだってします。

ここで昨季インテルと今季インテルを比べて思うことを。

①マンツーマンハイプレスの時間が明らかに減少(元々多くはない、という枕詞アリ)。特にWBは低め傾向。

→ハイプレスがインテルの強みとは微塵も思わないですが、それでも制限が水準を満たした場合は出て行かないと、ですからね。理由は、意表を付けない、相手の脳負担を強いる、あわよくばのワンチャンetc。

②5-3ブロックの”3"の横を使われた際のスライドやブロック圧縮が弱く、質の良い放り込みクロスを入れられる温床に。

→悪印象にシーンに引っ張られている気がしないでもないですが、FBrefによるとインテルの”中の味方に通った被クロス数”はリーグワースト4位タイでして「見当違いである」という訳でもなさそう。

③自陣撤退ゾーンで相手にやり直しを選ばせた際、プレスをかけてラインを上げる強度が低い。

→個人的に最もモヤモヤ。インテルがしっかりとした5-3ブロックを敷いてもドン引きにならず、すぐさま攻勢に出れるのは、この細かなライン上げの精度や強度が他のクラブと比べて図抜けていると思っているので、毎回を保証できないとなると、その分ダメージも大きい。

④シンプルにトランジションの強度が低い。

→まぁ結局③に通じますね。積み重ねてきたものが失われたり、錆付いている訳でないのはアタランタ戦やマン・シティ戦が証明しています。が、連勤に耐えられるほどのコンディションにない。

●今後どうするか

かつてない試合数(の予定)なので、やり続けるしかありません。これに懲りてビセックやアスラニ、その他選手を起用しないなんて道はありません。

ただ、チームシップの為にシモーネにはもう少し『段階』を求めたいところ。

ミラノダービーでの中盤総とっかえはバレッラの負傷による”やむを得ず”な側面もあったようですが、ウディネーゼ戦の最終ラインの並び(左ビセック、右デフライ)は今後を見据えてのテストも兼ねていると捉えるのが妥当。

しかし、チーム一人ひとりが真の意味での役割を遂行できていない今、ある程度固まった土台を活用していいと思うのです。つまり「シモーネ、やり過ぎ」。

…と言いつつも、政権初期はファンからも「ターンオーバーできない」との烙印を押されていたので、決して悪ではないんですけどね。クラブが進んでいる証左。やっぱりやり続けるしかないんです。

セリエAは失点が多いクラブが盾を手に入れることができない。

カルチョ界の金言は、カルチョ界の自然摂理です。

驕らず、一歩ずつ改善していきましょう。超がんばれ、インテル⚫️🔵

最後までご覧いただきましてありがとうございました🐯

いいなと思ったら応援しよう!