桃太郎

天空は、その蒼穹を広げ、雲の一片すら許さぬほどに澄み渡っていた。川面は鏡のごとく輝き、あたかも神の吐息を宿したかのように、その流れは厳粛なまでに穏やかであった。

老女は、静かに川のほとりに佇んだ。白い指先が水面に触れると、ひやりとした感触が伝わる。その瞬間、彼女の目は驚愕に見開かれた。

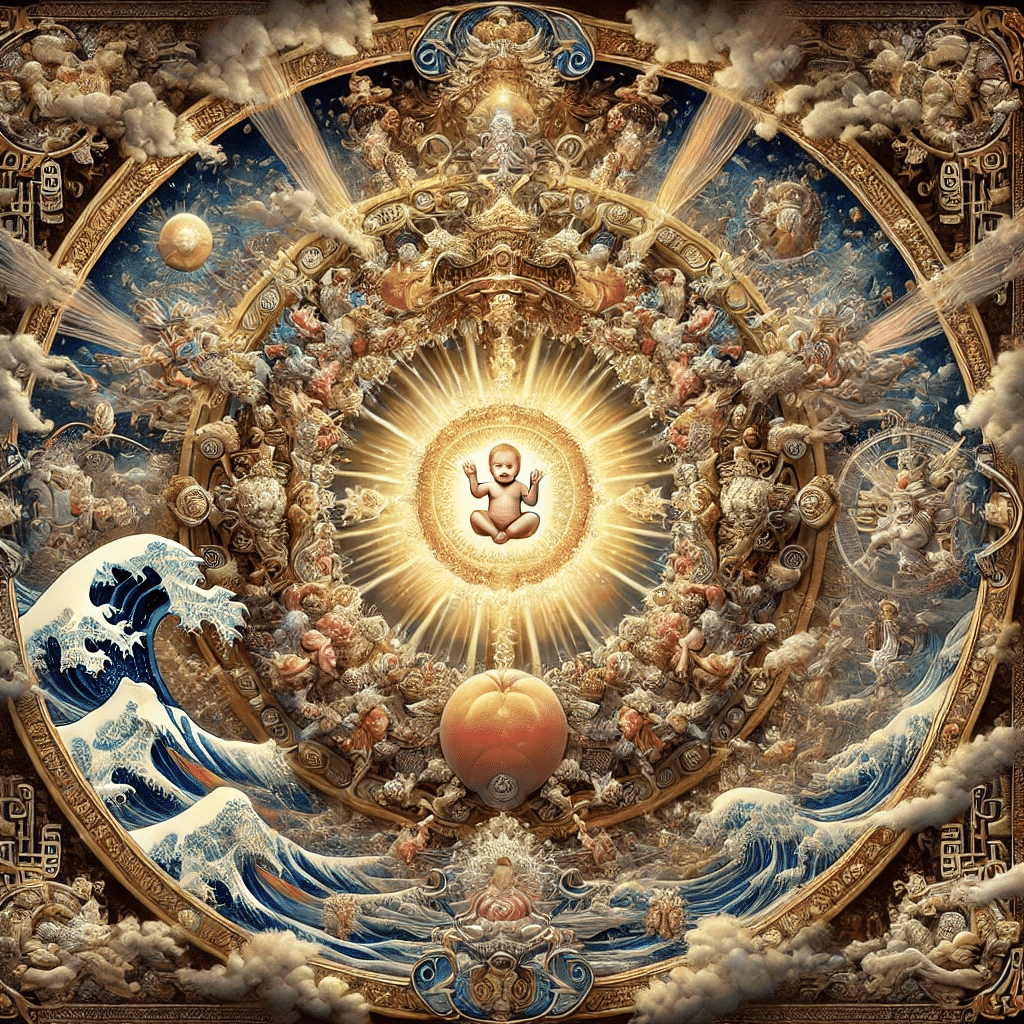

それは、降臨であった。

川上より、ひとつの桃が流れ来た。

桃とは、いったい何か?

それは単なる果実ではなかった。その形状は、ほとんど神が細工した彫刻のように滑らかであり、すべての曲線は意味を秘めていた。果皮は、血を一滴も混ぜぬ純然たる薔薇色に染まり、その瑞々しき肌理は、未だ見ぬ神の肌のごとき輝きを湛えていた。

天より遣わされし果実か、あるいはこの世の理に反する魔の産物か。

老女の指は、ほのかに震えていた。しかし、彼女はその桃を、そっと抱き上げた。

まるで新生児を抱く母の腕のように。

老女は家へ戻ると、老男にその桃を見せた。

老男は長く黙していたが、やがてゆっくりと、懐より刃を取り出した。それは長年の使用により艶めきを帯びた刀であり、今この瞬間、この刀の役目が単なる食事の準備ではないことを、彼自身が誰よりも理解していた。

彼は刃を桃の皮へと滑らせた。

果肉が裂けた。

その裂け目から、突然、まばゆいばかりの光が溢れた。

まるで曙光が闇夜を破るかのごとく、部屋中に光が乱舞した。壁は黄金に染まり、床は白銀の輝きを放った。老夫婦の白髪さえも、その光のなかで、眩い天上の銀糸のように見えた。

そこにいたのは、一人の少年であった。

少年は、すでに少年の形をなしていた。

その肌は桃の果皮を映したかのように滑らかで、頬は初夏の薔薇のように柔らかだった。白い衣をまとい、その黒髪は月の光を受けて漆のような艶を放っていた。

老男と老女は、ただひたすらに目を見開き、彼を見つめた。

「この子は……」

「神の御業か、それとも……」

老男は、長く伸ばした白髭をそっと撫でながら言った。

「名を与えねばなるまい」

老女は、ふと桃の果皮の色を思い出した。

それは、生命の色であった。

それは、血の色であった。

それは、この世に生を受けたばかりの新しき人間の色であった。

彼らは、声を揃えて言った。

「桃太郎。」

「しかし桃から生まれたから桃太郎というのは、いくらなんでも安直すぎるんじゃないか?」

「まあ、人間の名前なんてそんなものさ」

かくして桃太郎は、誰に異議を唱えられることもなく、その名を背負うことになったのである。

桃太郎はすくすくと育った。

普通のガキというのは、まずはいはいをして、よちよち歩いて、ようやく言葉を覚えるものだが、桃太郎にそのような手順は必要なかった。桃から出てきた瞬間に、彼はすでに歩けたし、言葉も喋れた。要するに、人間の手順というものを、最初から端折っているのだ。

こういう奴は大抵ロクなものにならぬ。

案の定、桃太郎は無茶苦茶な男になった。

例えば、老夫婦が朝起きると、家の屋根の上に桃太郎が立っている。

「おい、何してるんだ」

「いや、ちょっと気分が良かったんでね」

そう言うや否や、ひょいと飛び降りる。まるで天狗だ。

またあるとき、桃太郎は川で釣りをしていた。

「今日は何を釣るつもりだい?」

「いや、鬼を釣ってみようかと思ってさ」

老夫婦は呆れた。

「桃から生まれたと思ったら、今度は鬼を釣るつもりか」

「まあ、何事も挑戦だよ」

そう言って桃太郎は釣り糸を垂らした。まさか本当に鬼が釣れるわけがない。ところが、数時間後、見事に一匹の鬼が釣れたのだから驚いた。

「おい、こいつどうするんだ」

「うーん、まあ、しばらく飼ってみるか」

こうして鬼は、しばらくの間、桃太郎のペットとなった。しかし、さすがに「飼われるのは御免だ」と思ったのか、ある日ふらりと姿を消した。

村の人間にとって、桃太郎は厄介な存在だった。

力が強すぎる。

例えば、相撲大会を開いたときのことである。

「おい、桃太郎、お前も出ろよ」

「いいとも」

桃太郎は村一番の力自慢と対戦することになった。ところが、勝負が始まると、桃太郎は相手を軽く持ち上げ、村の端まで投げ飛ばした。

「……お前、それはやりすぎだろ」

「いや、手加減したつもりだったんだが」

村人たちは震え上がった。

「こいつ、その気になれば村ごと潰せるんじゃないか?」

そこで村の長老が言った。

「そうだ、鬼退治に行かせよう」

「なるほど、妙案だ」

こうして、桃太郎は鬼退治に行くことになった。

老女は最後の餞別として、黍団子を作ってくれた。

「これを持っていきなさい」

桃太郎はその団子を手に取った。

「ふむ、うまそうだ。しかし、たかが団子一つで鬼と戦えというのは、なかなか鬼畜な話だな」

「何言ってるのさ。黍団子には力が宿ってるんだよ」

「どんな力だ?」

「そうね……気持ちの問題ってやつさ」

桃太郎は黍団子をかじった。

「なるほど、確かにこれは、気持ちの問題になりそうだ」

そして彼は、軽く伸びをして言った。

「まあ、適当に行ってくるよ」

こうして桃太郎の鬼退治の旅は始まった。

旅に出て三日目の夜、桃太郎はある小さな村の民家に泊めてもらうことになった。

その家には、一人の娘がいた。

娘は二十歳くらいに見えた。短く切った黒髪が静かに揺れ、目元には不思議な影があった。彼女の声は低く、まるで言葉を一つずつ拾い集めるようにゆっくりと話した。

「鬼退治に行くの?」

夕飯のあと、彼女は湯飲みを手にしながらそう訊ねた。

「まあ、そんな感じかな」と桃太郎は言った。

「変わってるね」

「そうかな」

「うん、だって、普通の人は鬼退治なんてしないもの」

「たしかにそうかもしれない」

彼女は唇の端を少しだけ上げて笑った。でもその笑いは、すぐに消えてしまった。

その家の人々は親切だった。

彼のために、白い米と焼いた魚と味噌汁を用意してくれた。布団まで出してくれた。

「よかったら、もう少しここにいたら?」

翌朝、娘はそう言った。

「鬼退治の旅って、急がなきゃいけないものなの?」

「うーん」

「鬼がいなくなるなんてこと、たぶんないよね」

「たぶんね」

「だったら、少しくらい寄り道してもいいんじゃない?」

桃太郎は肩をすくめた。「そうかもしれない」

「うん。私はそう思う」

彼女は桃太郎を裏山に案内した。

「ここ、いい場所でしょ」

草の匂いが漂っていた。小さな川が流れ、風が笹を揺らしていた。

「君はずっとここで暮らしてるの?」

「うん」

「退屈じゃない?」

「そんなことないよ」

「都会に行きたいとか、思わない?」

「行ってどうするの?」

桃太郎は答えられなかった。

彼女はふっと笑った。「ねえ、桃太郎くん」

「なに?」

「抱きしめてみたいと思ったこと、ある?」

「あるよ」

「私を?」

「うん」

「してみてもいいよ」

彼は彼女を抱きしめた。

彼女の体はしなやかで、温かかった。彼女の髪から、夏の終わりの匂いがした。

「怖い?」と彼は訊ねた。

「ううん」と彼女は言った。「ただ、ちょっと不思議な気持ち」

「どんなふうに?」

「夢みたい」

「悪い夢?」

「違うよ」と彼女は言った。「でも、どうしてかわからないけど、朝になったら全部消えちゃうような気がするの」

桃太郎は何も言わなかった。

彼は彼女の服の紐を解いた。

月が、静かに光っていた。

道は続いていた。

それはかつて旅人が歩き、時には引き返し、また歩みを進めたであろう一本の道である。彼らの足跡はすでに消え、ただ風だけが、その存在の名残を留めている。

桃太郎はその道を歩いていた。

やがて、彼の前に一匹の犬が現れた。

それは、一見したところ何の変哲もない犬だった。毛並みは土埃にまみれ、眼光には長い旅の影が差していた。しかし、桃太郎はすぐに気づいた。この犬は単なる犬ではない、と。

「どこへ行く?」

犬は口を開いた。まるでそれが当然であるかのように。

「鬼ヶ島へ」と桃太郎は答えた。「鬼を討つために」

「鬼とは何か?」

「鬼は……鬼だよ」

犬はしばし黙考し、やがてゆっくりと尾を振った。それは肯定とも否定ともつかぬ仕草だった。

「鬼が鬼であるならば、人間は何であるのか?」

「人間は人間だ」

「では、お前は?」

桃太郎は黍団子を一つ取り出し、しばらくそれを眺めた。

「お前は犬か?」

「犬とは何か?」

「人が犬と呼ぶものだ」

「では、人とは?」

桃太郎は団子を半分に割り、片方を犬に差し出した。

「食うか?」

犬は団子を見つめた。

「これは何だ?」

「黍団子さ」

「黍団子とは何か?」

「俺が持っているもの」

「お前が持っているものとは?」

桃太郎は肩をすくめた。

「俺の旅の糧、あるいはお前の旅の糧、もしくは、何でもないもの」

犬は黍団子を受け取った。

「ならば、それを食うことは?」

「お前が俺と共に行くことを意味する」

犬は団子を口に入れ、静かに咀嚼した。

「鬼とは何か?」

「それを見極めるために、俺は鬼ヶ島へ行く」

犬は再び黙った。そして、ひとつ大きくあくびをし、伸びをした。

「ならば、俺も行こう」

「理由は?」

犬は少し考え、それから言った。

「お前が犬かどうか、確かめるために」

桃太郎は黙って微笑んだ。

こうして、犬は桃太郎の仲間となった。

見よ、道は曲がりくねり、塵と埃、雑草の背が高く、どこへ続くとも知れず。桃太郎、彼は行く、鬼ヶ島への道、鬼たちの影、彼は考えた、それがどのような形をしているかを。

足音、足音、足音。靴底に響く地面の重み。

ふと、猿が現れた。

まるで舞台の幕が上がるように、あるいは一枚の紙の上に筆が置かれるように、何の前触れもなく、猿がそこにいた。

「よう」

「よう」

桃太郎は立ち止まった。猿は木の上から彼を見下ろしていた。

「旅か?」

「旅だ」

「鬼退治か?」

「鬼退治だ」

「そりゃあすごい。いいな、鬼退治。俺も行こうかな。いや、行くべきか? 行かざるべきか? それが問題だな」

猿は木の枝をぶらぶらと揺らしながら、くるりと宙返りした。

「黍団子はあるか?」

「ある」

「うん、そうだろうな。でなければ、お前は何者でもない。団子を持つ者、それは旅人であり、餌付けをする者であり、施しを与える者であり、すべての始まりであり、終わりであり」

「食うか?」

「食うか?」と猿はオウムのように繰り返し、「それは問題ではない。問題なのは、食うとは何か? 団子とは何か? お前とは何か?」

桃太郎は黍団子を手に持ち、それをじっと見つめた。

「団子とは団子だ」

「ほう、そう言い切るか? では、団子の中に宇宙が詰まっているとしても?」

「そんなものは詰まっていない」

「だが、俺が詰まっていると言えば?」

「言えば?」

「言えば、そうなる」

桃太郎は団子を猿に投げた。猿はそれを受け取り、しばし眺め、匂いを嗅ぎ、片目をつぶり、つま先で転がし、耳に押し当て、ついには口に入れた。

「ふむ」と猿は言った。「これは団子だ」

「そうだろう?」

「しかし、団子は宇宙ではない」

「そうだ」

「では、俺が団子を食った今、俺は何だ?」

「黍団子を食った猿だ」

「ならば、黍団子を食った猿は何だ?」

「俺の仲間だ」

「ほう、それは面白い。猿が仲間であるならば、仲間は猿であるか?」

「必ずしも」

「だが、猿が猿であるならば?」

「お前はお前だ」

「ならば、俺はお前だ」

「そうとは限らない」

「しかし、限ることもできる」

猿は桃太郎の前にぴょんと降り立った。

「面白い、行こう」

「どこへ?」

「お前の行くところへ」

「なぜ?」

「黍団子を食ったから」

桃太郎は歩き出した。猿もついてきた。

風が吹き、道は曲がり、二つの影が重なり、そしてそれは、もはや区別がつかなかった。

道の先に一本の枯れ木があった。風が吹いても葉は鳴らず、鳥の影がそこにあった。

桃太郎は立ち止まり、懐から黍団子を取り出した。それを口に入れ、噛みながら、木の上を見た。

キジがいた。

「降りてこい」と桃太郎は言った。

「お前は何者だ?」とキジは言った。

「桃から生まれた男さ」

キジは木の上で羽を震わせた。

「そうか。鬼を殺しに行くのか?」

「ああ」

「それはいい。殺すべき奴がいる」

「誰の話だ?」

キジは羽を広げ、ひとつ息をついた。

鬼ヶ島には砦があった。

それは黒い岩で組まれた頑丈な要塞で、波に削られた崖の上にそびえていた。長い歳月に晒された壁は風化していたが、それでもなお、この島の支配者が誰であるかを語っていた。そこに住む者は、強くなければならなかった。

かつて鬼の王はいた。

王は巨大な男だった。身長は八尺を超え、肩は広く、髭は腰まで伸びていた。彼は大槌を振るい、戦に出れば数十人を叩き潰した。

彼には二人の息子がいた。

長男は武人だった。鉄の鎧を纏い、背中に大太刀を背負っていた。 彼は寡黙だった。言葉を多く語らず、戦場で剣を振るい、王の側に立っていた。彼は戦いのすべてを知っていた。だが、言葉には疎かった。

次男は違った。

次男は華やかな衣装を纏い、寺で育った。長い袖の衣は絹で、赤い刺繍が施されていた。彼は杖を持ち、言葉を巧みに操った。

王は長男を後継に決めた。そのとき、次男は何も言わなかった。

王は知らなかった。沈黙が、剣よりも鋭いことを。

砦の奥には大広間があった。

長い黒檀の卓が置かれ、そこには鬼たちの飲み残した酒の瓶が散らばっていた。油の灯が吊るされ、火は揺らめき、壁には戦の古い記憶が刻まれていた。

ある夜、王は病に伏した。

次男は言った。「神が私に告げた。長男が王となれば、鬼ヶ島は滅びる」

誰もそれを否定しなかった。王は寝台に横たわり、王の軍勢は沈黙した。

長男は女とともにあった。

女は次男の手の者だった。女は長男に酒を注いだ。長男は飲んだ。そして、翌朝、死んだ。

葬儀が行われた。誰も何も言わなかった。

次男は玉座に座った。

彼は統治を始めた。

戦の武具は奥に仕舞われた。剣は油を塗られ、鎧は布で覆われた。軍勢は戦を忘れた。

鬼ヶ島は酒宴の日々となった。

新しい王の衣装は赤かった。袖は長く、裾は金で縁取られていた。杖の先には水晶が嵌め込まれ、手には扇があった。

彼は言った。

「戦は終わった。鬼ヶ島は栄える」

だが、宴の中で誰もが心の奥で知っていた。

これは腐敗の始まりだと。

武器が失われるのは、いつも戦が終わった後だ。

かつての長男の剣は、壁に掛けられたまま、誰も触れなかった。

かつての王の大槌は、倉庫の奥に仕舞われた。

盾は蜘蛛の巣を張り、矢筒は埃をかぶった。

鬼たちは食い、飲み、踊った。

王の庭では、香が焚かれ、歌が響いた。だが、誰もが疑っていた。これは本当に鬼ヶ島なのかと。

戦士たちは剣を忘れた。代わりに、金細工の杯を持った。

王の玉座の前には、漆塗りの酒樽が並んだ。

そこには戦がなかった。だが、戦がないということは、何もかもが奪われるということだった。

キジは言った。

「俺は空から見ていた。剣がなくなり、槍が折られ、盾が蔦に埋もれるのを見た。鬼ヶ島はもう戦うことを知らない。」

「それで?」

「お前が行くのは、そういう島だ」

桃太郎は黙っていた。

「だが、お前は戦うだろう?」

「ああ」

「ならば、俺も行く」

キジは羽を広げ、黍団子を咥えた。

「鬼ヶ島は王を変えた。その王を、もう一度変えるときが来た」

桃太郎は頷いた。

風が吹いた。

鬼ヶ島は崩壊しつつあった。

それは、単なる戦争ではなかった。

この戦いは、時代と存在の根源を賭けた、最終的な収束点だった。

戦いは午前05:43、桃太郎部隊が鬼ヶ島降下作戦を開始した瞬間に始まった。

鬼ヶ島は、太平洋上に浮かぶ巨大な要塞都市だった。岩を基盤にした人工島であり、長さ3kmに及ぶ複合構造体がその中心に据えられていた。

そこには防壁があった。カーボンナノファイバーと形状記憶合金の混合材で作られた、耐爆・耐熱・耐衝撃の超高密度装甲壁である。通常兵器では貫通できない。だが、桃太郎にはそのための武器があった。

「行くぞ」

彼は、G-72戦闘スーツを起動させた。

**全身フレームは重力制御技術を応用し、人体の動きを強化する。**時速300kmで疾走し、衝撃吸収装置が着地時の負荷をゼロにする。桃太郎はこのスーツを身に纏い、降下作戦を開始した。

犬、猿、キジも同様に強化装備を装着していた。

犬は耐圧複合アーマーを装着し、四肢に高振動ブレードを装備。

猿はEXOフレームにより、跳躍力と機動性を強化。ビルの高さを一瞬で駆け上がることができた。

キジは戦術ドローン・フェザーシステムと連携。空中索敵を行い、敵の位置をリアルタイムで桃太郎に送信した。

戦場は、まるで流星の衝突のように、光と爆発に包まれた。

鬼ヶ島の軍勢は、迎撃態勢に入った。

彼らの武器は、従来の近接戦闘用兵器を遥かに超越していた。

「鬼」たちは、人間ではなかった。

それは、長い年月をかけて遺伝子操作を施された超戦闘生物だった。

皮膚はナノスケールの自己修復機能を持ち、血液は超高密度の酸化触媒を含み、外傷の治癒速度が尋常ではない。

装備もまた異常だった。

主力兵士たちは、反物質ブレードを両手に装備していた。これは、物質との衝突時にエネルギーを爆発的に放出し、通常の装甲を容易に焼き切る。

さらに、鬼の王は、鬼ヶ島の中枢AIと直結した**「鬼神(オニガミ)システム」**を運用していた。

このシステムは、戦場全体をリアルタイム解析し、最適な攻撃パターンを即座に算出する。

だが、桃太郎はそれを知っていた。

桃太郎は、鬼の軍勢の中央に降下した。

「行くぞ」

彼は右腕のエネルギーランスを起動し、瞬時に加速した。

時速450kmの突進。

鬼の一体が反応し、ブレードを構えた。

遅い。

桃太郎はすでにその懐に入り込んでいた。

エネルギーランスが振るわれる。

音はなかった。

ただ、光が走り、鬼の胴体が縦に裂けた。

後方の兵士たちが叫び、次々に武器を構えた。

その瞬間、犬が突入した。

犬の前足のブレードが高振動し、敵の防御フィールドを破壊する。

猿がその背後から飛び込み、敵の喉元を削ぎ落とす。

キジが上空から超音速で突入し、レーザークラスターを発射。

鬼の前衛部隊は、数秒で壊滅した。

だが、ここからが本番だった。

鬼の王が現れた。

「久しいな、桃太郎」

鬼の王は、超重装甲のバトルスーツを身に纏い、片手に光刃の巨大な大剣を持っていた。

その目は、人工網膜によって赤く光っていた。

「ここで終わるか。俺がお前を終わらせるか」

桃太郎はゆっくりと剣を構えた。

そして、戦場のすべてが凍りつくほどの一撃が放たれた。

その瞬間、鬼ヶ島の空が赤く光った。

爆発。

すべてが崩壊する。

大地が割れ、塔が崩れ、金属と岩の破片が空を舞う。

桃太郎は、その中心に立っていた。

鬼の王の身体は、炎の中に沈んでいた。

鬼ヶ島の砦が崩れる。

桃太郎は、一歩、また一歩と歩いた。

鬼の軍勢は、もう動かなかった。

鬼ヶ島は、ここに滅んだ。

キジが静かに言った。

「終わったな」

桃太郎は何も言わず、空を見上げた。

そこには、ただ、果てしない宇宙のような空が広がっていた。

昔、鬼ヶ島といふ処に、鬼ども住みけるが、桃太郎といふ者、犬・猿・雉を従へて攻め入り給ふ。

鬼の軍勢はことごとく討たれ、鬼の王もまた命尽きぬ。城塞は炎と化し、血は川となりて流れたり。かくて桃太郎、財宝を尽く奪ひ取り、凱旋し給ふ。

鬼ヶ島の財、いと夥し。

黄金の小判、山の如く積まれ、瑠璃・珊瑚・翡翠の玉、箱に溢る。銀の壺、金の鉢、青銅の鏡、数を知らず。

宝剣は七口、甲冑は三百領あり。織りなせる錦の衣、絹の帯、唐より渡りし硯と筆、香の木箱、数へ尽くさず。

これらの財、鬼の城より運び出だし、船に積む。波に漂ふ黄金、陽に輝きて火のごとし。鬼ヶ島の砦は崩れ、火の粉飛び交ひ、黒煙たなびく。かくて桃太郎、帰路に就く。

犬・猿・雉、それぞれの道に別る。

犬は財を得て、遠き山里に住みぬ。かの地に城を築き、狩を楽しみ、老いて終はる。

猿は市へ下りて、商ひに身を染む。銀座の舗に店を構へ、布を売り、宝を買ひ、金を数へて日を送る。

雉は空へと舞ひ、さらに遠き国へ飛び去りぬ。やがて人の世の理を離れ、山の奥に隠れたり。

かくて桃太郎、ひとり村へ戻り給ふ。

村人ども、桃太郎の凱旋を迎へて喜びに咲く。

黄金の雨降り、銀の風吹くが如し。田畑に黄金を蒔き、家々に錦を敷く。貧しき者に米を与へ、路傍の者に衣を贈る。

桃太郎、村に館を建て、広き庭に桜を植ゑ給ふ。四方の民、こぞりて集ひ、酒を酌み交はす。犬・猿・雉の名も高く、鬼退治の物語、子らの唄とならむ。

然れども、桃太郎とて、永くあらず。

春は花咲き、秋は葉散り、冬の雪は枝を折る。鬼ヶ島の砦も、いづれは波に沈まむ。財も消え、人も去り、語り継ぐ者もやがて失せん。

桃太郎、ふと月を見上げ、独り言ひ給ふ。

「我が名も、ただの風に過ぎざらむ。」

かくて、世は移りゆく。