コーチングの手法を用いて組織課題を解決する〜こばかなさんにワークショップをお願いしました〜

こんにちは、編集デザインファーム「インクワイア」の岡本です。

7月から3人の編集アシスタントを迎え、正社員やインクワイアを中心にコミットしてくれているメンバーを含めると、コアメンバーの数も増えつつあります。これまでフリーランスの集まりとしての側面が強かったインクワイアも組織づくりについて考える機会が増えるようになりました。

組織が大きくなりできることの幅は広がった一方、代表のモリ一人では組織課題に対応しきれなくなり、コアメンバーも組織の課題に向き合い、解決する力をつける必要性がでてきています。

そこで、メンバーが漠然と把握している課題を、外部の客観的な視点を借りながら着実に解決していくため、インクワイアでは先月から毎月デザイナーのこばかなさんにコーチングの手法を取り入れたワークショップをお願いしています。

コーチングとは主体的な行動を促し課題を解決しようとするアプローチです。

コーチは何らかの課題解決策を押し付けるのではなく、質問をすることで気づきを促し、自発的に課題解決への行動を取れるようにサポートしていきます。

今回は、実際にこばかなさんに実施していただいたコーチングの手法を用いたワークショップの流れをお伝えしていきたいと思います。

インクワイアが組織として向き合うべき「課題」とは?

ワークショップは、メンバーそれぞれがどんな悩みや課題を抱えているのかを言葉にしていくところから始まりました。まずは時間を区切り、各々が漠然と課題に感じていることを付箋に書き出していきます。

メンバーからは「編集・執筆スキルの体系化ができていない」「勉強会などのスキルアップの機会を仕組み化できていない」といった様々な組織の課題があがりました。

特にメンバーの課題意識が強かったのは「代表であるモリが決定すべき事項が多くなりすぎてしまっている」こと。組織が拡大中とはいえ、コアメンバーの数はまだ10人以下。組織の決定事項をモリに確認をしてもらい判断を仰ぐ場面がまだまだ多いのが現状です。

そうした状況がモリの抱える業務負担の増加や、スムーズなプロジェクト進行の妨げにつながっていました。では、どうすればその状態を変えられるのか。

今月のワークショップでは「代表であるモリが決定すべき事項が多くなりすぎてしまっている」という課題について議論することになりました。

最もクリティカルな原因を見極める

ここからは、なぜ課題が発生してしまっているのかをより詳しく分析していくことに。原因を分析するために、こばかなさんから様々な質問がメンバーに投げかけられます。

「なぜ、この問題が起こってしまっていると思いますか?」

「他には、どんな原因が考えられますか?」

「この原因は、より具体的にするとどういうことでしょうか」

質問の答えに対しさらに質問が投げかけられることで普段メンバーが漠然と感じていた課題感が徐々に言語化され、原因は以下の3つに整理されていきました。

①「自分たちで決定すべき事項」と「モリに決定を依頼すべき事項」の線引きがメンバーによって異なる

②メンバーの課題解決力が不足しており、自分たちで適切な決定ができない

③モリしか知らない情報が多く、メンバーが決定をしづらい

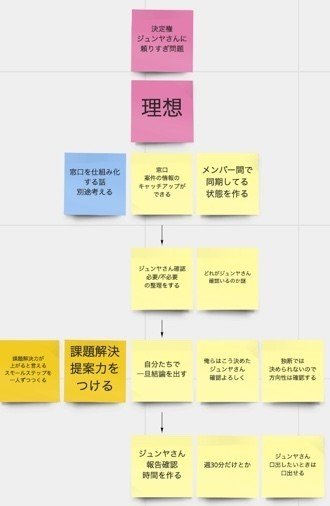

▽実際にワークショップで使われたオンラインホワイトボード

しかし、原因をいくつもあげるだけでは具体的な解決手段に結びつけることできません。原因を課題解決につなげるステップにおいて重要なのは、課題に対して最もクリティカルな『原因』を絞り込むこと。

メンバーで話し合った結果、最も出現頻度が高く、まだ解決に向けた着手できていない「②メンバーの課題解決力が不足しており、自分たちで適切な決定ができない」を最もクリティカルな原因だと定義。

これに対する打ち手を考えていくことになりました。

組織にとって最も有効な打ち手を考える

打ち手を考える際は、再び付箋を活用したブレストを行います。コーチングの良さは、こばかなさんの質問をきっかけにメンバー同士の対話が促され、一人では考えつくことのできなかった様々なアイデアが生まれる点です。

当日も、こばかなさんの質問を起点に様々なアイデアがあがりました。

こばかなさん「メンバーの課題解決力を高めるために、具体的にどんなことをしたらよいと思いますか?」

この問いかけに対して、執筆や編集を担当するイノウからはこんなアイデアが。

イノウ「メンバーの課題解決力を向上させるためのスモールステップを設定して運用してみるのはどうですかね…?」

このアイデアに対して同じく執筆や編集を担当する小山や向からも意見が上がります。

小山「でも、ライターや編集、プロジェクトマネジメントなど各自が担っている役割が違うから、それぞれが必要な課題解決力も異なるよね」

向「そうしたら、画一的なステップを決めるよりも、各自で目標の設定と振り返りをしてみたほうがいいかもしれないですね」

メンバーからあがった意見をもとに、各自が課題解決力をあげるための具体的な行動目標を設定することに。1ヵ月後のワークショップの際に、再度振り返りを行うことになりました。

ワークショップを通して「課題解決」のフォーマットを体感する

コーチングの手法を用いた今回のワークショップでは、コーチからの質問に答えることで、日頃漠然と抱いていた困り感が徐々に言語化されていきました。そして、具体的に実行すべきタスクに落とし込まれたことで、課題解決への道筋が明確になったように思います。

また、個別の課題解決の助けになるだけでなく、どのような場面でも使える課題解決の「フォーマット」をメンバーが体感し学ぶことができる点がコーチングの魅力だと感じました。

こばかなさんによれば、課題解決の手順は概ね決まっているのだそう。

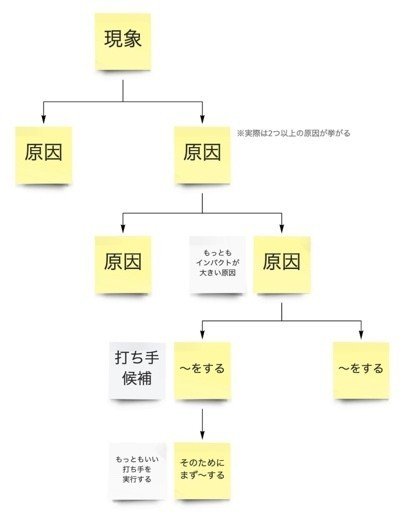

▽こばかなさんのTwitterより

事象に対する原因を複数挙げた上で、最もクリティカルな原因を抽出すること。そして、それに対して複数の打ち手を考え、最も良い打ち手を実行に移すこと。

ワークショップでは実際にこの課題解決の流れを体感することができました。

今後もインクワイアでは、メンバー一人ひとりが課題解決力を身につけ、個人としても組織としてもより早く成長していけるよう様々な取り組みにチャレンジしていけたらと思います。

===

インクワイアでは、日々の出来事や事業に関わる様々な情報をnoteやTwitterで発信しています。ぜひフォローしてみてください。

今日はこばかなさん(@kobaka7)にお越しいただき、組織課題の解決策を考えるワークショップを行いました。@m___halはオランダからオンラインで参加🙋#今日のインクワ pic.twitter.com/aM9QAjXbmV

— inquire Inc (@inquireinc) July 22, 2019

心理的安全性とは 間違いを認める、悩みを吐露するなど一見ネガティブに見える行動をとっても「大丈夫だ」と個々が信じられている状態のこと。インクワイアではチームのパフォーマンスを高めるため、心理的安全性向上を目的とした「当事者研究」を行いました。https://t.co/0yMg2lZsF0 pic.twitter.com/YDEMqfap3Z

— inquire Inc (@inquireinc) July 16, 2019