やってみてよかった情報43「変身する助詞の見つけ方」

変身する助詞をどう教えるといいか、悩んでいた時に作った教材です(⌒▽⌒)

先日、旧twitterを見てたら、

「わ・は」「お・を」「え・へ」の使い分けがなかなか入らなくて、

学年が上がっても苦労しているという呟きが流れていました。

あー、めっちゃわかる(T ^ T)

通常級担任時代から、これって結構鬼門でした。

「ここは下の『を』でしょ!」と声をかけたり直したりはするものの、

混乱している子達は、言われたところは直せるけど、

また次の時には、間違いを繰り返してしまうことが多かったです。

学年が上がると、「すごく気をつけていると、正解率が上がるけど、

急いで書くとほぼ全部「わ・お・え」になってしまう子も何人もいました。

「違うでしょ!」と言いながら、

・どう違うのか

・どう説明すればルールが腑に落ちるのか

をうまく説明できていない自分にもモヤモヤとしていました。

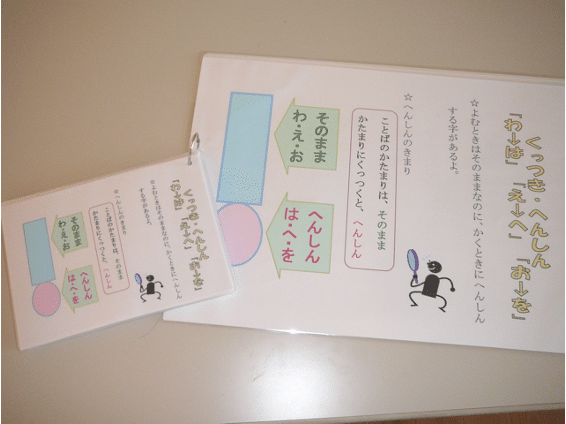

で、まず作ったのがこれ

・音は同じ

・書くときだけ変身

・「言葉のかたまり」はそのまま

・かたまりに「くっつく」と変身

というのを短い言葉と図で示してみました。

これを作ってる時のことはよく覚えてます。

・「えんそくえいった」

という音なのに

・「えんそくへいった」

と書かなくてはいけないから混乱するんだよなぁ。

とぶつぶつ考えてて、

本当に当たり前のことなんだけど、

「変身させなくても音としてはあっている」

ということに、初めて気がついたんですよねぇ。

なんというか、いつの間にか覚えていて、

「どっちだったっけ?」と考えたことすらなかったので、

「音はあっているから混乱する」

ということに考えが全く及ばなかったんですよね。

「ああ、そりゃあ混乱するよなあ」

と、相当遅ればせながら腑に落ちて、

わかりやすくルールを見せないといけないなと思ったんですよ。

で、さっきの図を作りました。

あと、自分の考えてることも図にしてみました。

でも、ここでさらに問題が、

「言葉のかたまりとは」という疑問が(^◇^;)

「遠足は、言葉の塊でしょ?だから上のえを書いて

えんそく。

遠足えの「え」は「遠足」にくっついてるからへんしんして

「へ」になるんだよ」

と言っても、スタートの「遠足は言葉の塊」というのがイメージできないと

難しい。

うーん、今書いてても「こりゃあわかんないよなあ」と反省。

で、「言葉の塊」とそれ以外って、どうすればわかりやすく区別できるかなと考えて、

・言葉のかたまりは、絵になる

というのを手掛かりにしてみました。

こんな感じ。

これだと、「そういうことか」が割とわかってもらいやすかったです。

で、そういう練習問題を作ってやってみたり

ルールカードを作って、見せて確認したり

ここで大事なのが、「間違った時だけやらない」こと。

だって、「変身するかしないか」は2択ですから、

間違えたときだけこれを出すと、

「あっ、違うんだ。じゃあこっち」

と、ルールを意識せずに直してしまいかねません。

そうすると、また間違いが続くんですよね。

だから、「どれどれ、確認するよー」と言って

「おっ、ここは言葉の塊だね。絵にかける。だからそのままで正解!」

「こっちはくっついてて、絵にならないやつだから変身だね正解!」

と、合ってる時もカードを見せながら確認していくことを、

しばらくはやってました(⌒▽⌒)

もう10年以上前に作った教材なんですが、

今でもよく使います。

上の画像は私が元々作ったデータですが、

きれいにリデザインされたデータが、

国語のじかんにはついていますので、

よかったらそちらもご覧ください(⌒▽⌒)