ジャコメッティが好き

ジャコメッティが大好きだ。

はじめてジャコメッティに接したのは、大阪中之島美術館がまだ準備室で、心斎橋のビルの一室にあった頃だ。《鼻》(1947年)を鑑賞して度肝を抜かれ、高校の美術の教科書に載っているようなメジャーな作品が大阪市の所蔵であることにも驚愕した(今から考えれば、日本にあるから教科書に掲載し易かったのかもしれないが)。

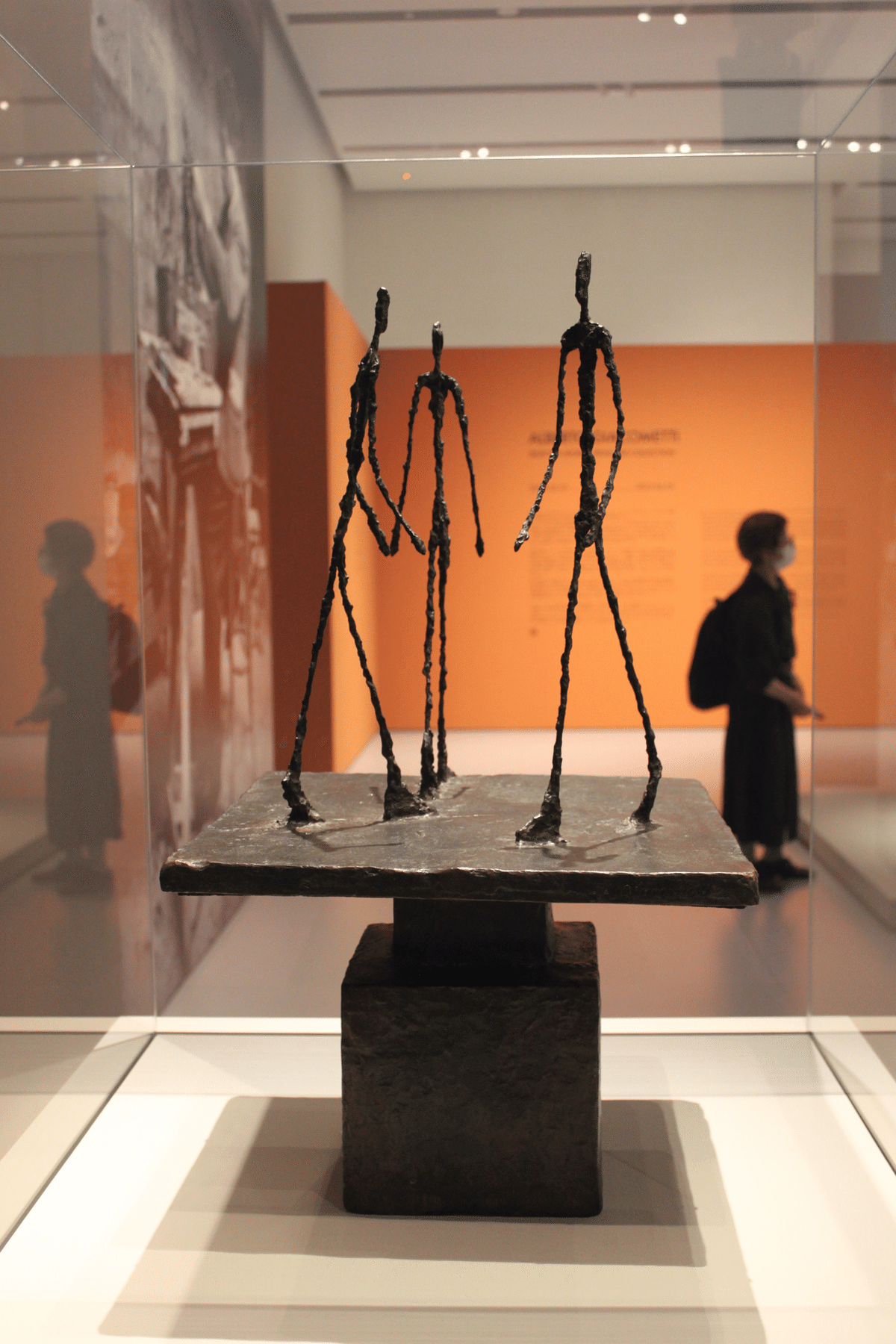

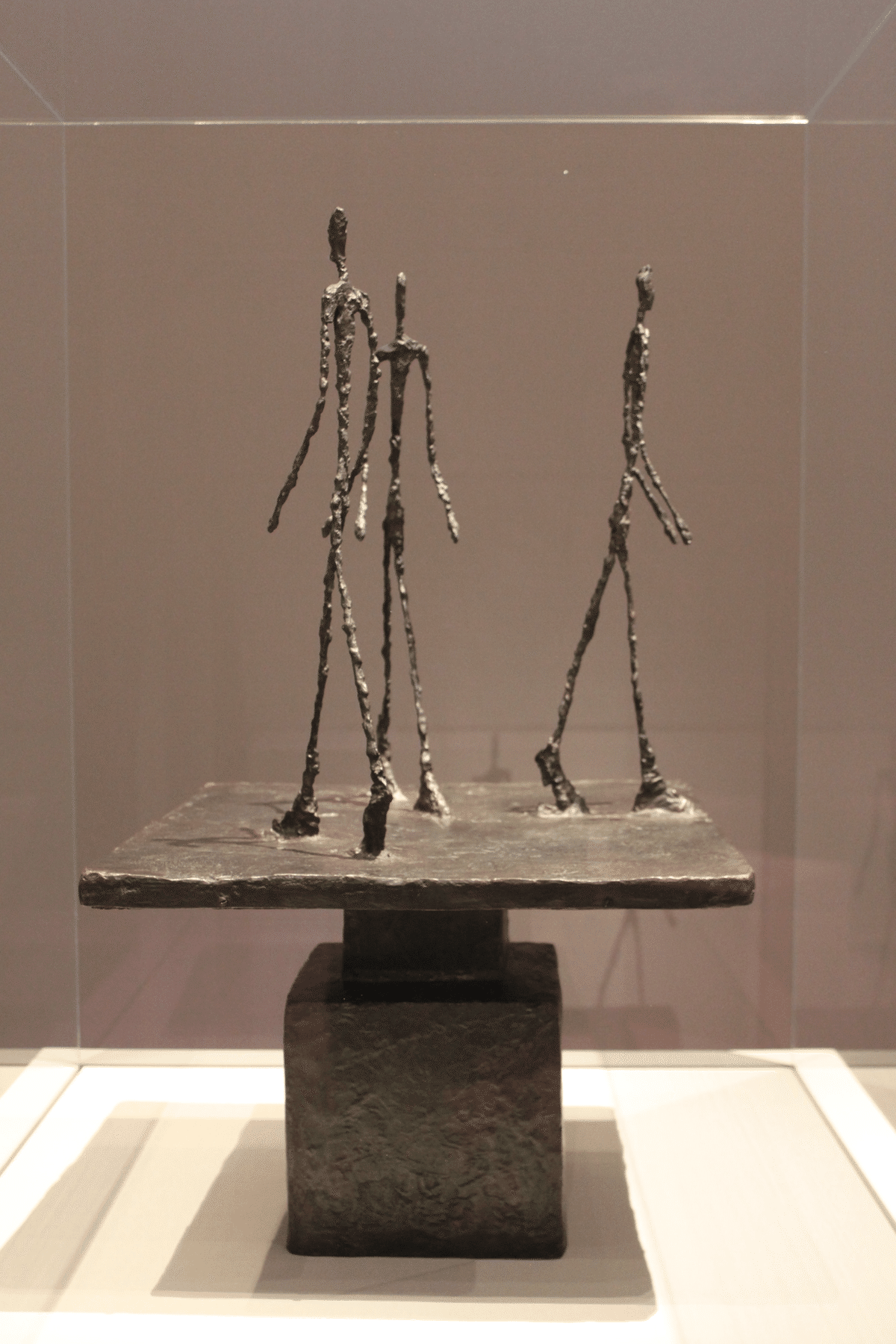

日本は、ジャコメッティに触れるチャンスという点では恵まれているのかもしれない。ときどき思い出したように国内のどこかで回顧展が開かれるし、2023年にも国立国際美術館の「ピカソとその時代」展で数点展示されていた。

国立国際美術館「ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」にて

国立国際美術館「ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」にて

国立国際美術館「ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」にて

うしろはたぶんピカソ

国立国際美術館「ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」にて

その後、《ヤナイハラⅠ》と《男》は同美術館に常設展示されており、その前にはソファが置かれている。人も少なくて、とてもよい。コーヒー片手にのんびりできれば申し分ないが、それは贅沢というものか。

国立国際美術館

そしてジャコメッティを観る機会は同じ2023年に、エスパス ルイ・ヴィトン大阪に再びやってきた。しかも無料だ。どんだけ太っ腹なんだルイ・ヴィトン。ルイ・ヴィトンのものなんて一つも持っていないし今後購入する予定もない。ちょっと気おくれするもののジャコメッティへの好奇心は抑えられない。

まばゆいエレベーターを5階で降りると、スタッフの女性が丁寧に迎えてくれる。

自撮りは恥ずかしいのだが、これしかなかったのである

「こちらへははじめてのお越しですか?」

え、えぇ、まぁ…

「それではフォンダシオン ルイ・ヴィトンについて少々説明させていただきます」

説明を聴きながら、ルイ・ヴィトン財団の作品の所蔵数がすごいんだなとか、世界中で展覧会を(しかも無料で)やってるんだなとか、フォンダシオン(日本語で「財団」、英語で「ファウンデーション」(=foundation)、フランス語で「フォンダシオン」(=fondation))ってフランス語になった途端おしゃれでおいしそうだなとかいろんなことを思った。たぶんフォンダンショコラのせいだ。きっとそうだ。くだらない連想はともかく、ルイヴィトン財団はジャコメッティの作品を7点所蔵しており、そのすべてがパリから大阪にやってきたのだそうだ。輸送費用なども嵩むだろうに、それなのに無料とは。

「それではごゆっくりご覧ください」とおっしゃってくださったのでそれはもうゆっくりと心ゆくまでジャコメッティを堪能した。1周目は手に何も持たずただひたすらいろんな角度からなめるように眺め、2周目からは一眼レフを手に、作品を犯すくらいの勢いで写真を撮った。

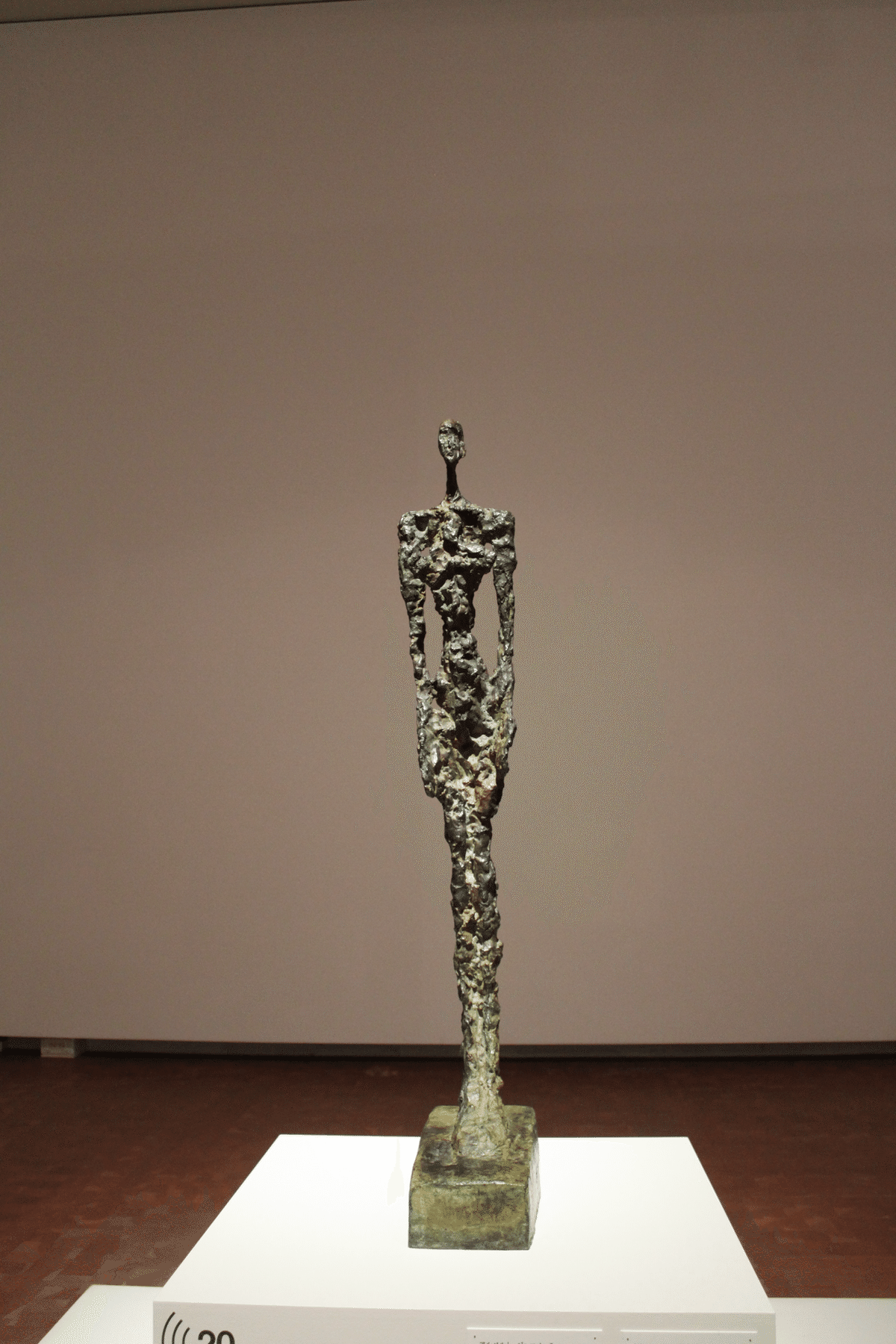

なお、普段noteには横長もしくはスクエアの写真を使用するのだが、今回は縦長の写真が多い。理由はおわかりいただけると思う。

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

方向によって、集まっているようにも見えるし、散っているようにも見える

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

Espace Louis Vuitton Osaka

到着したときには訪問客も少なく、ゆっくり静かに鑑賞できたのだが、鑑賞2周目の半ばくらいでエレベーターのチンという音とともにがやがやとうるさいおばさん10名くらいの一団がどやどやと降りてきた。「あんらぁ。ずいぶんほっそいんやねぇ」とか言いながらスマホのカメラを向けている。どうせルイヴィトンの店舗に来て買い物したついでにエスパスにも寄ったといった感じなのだろう。うるさいなぁとは思うものの、ルイヴィトン側からするとちゃんと買い物もするうるさいおばさんの方がいいお客さんなのかもしれない。いやきっとそうだと思ってぐっとこらえる。おばさんの一団は割とすぐいなくなった。

今回は作品7点と、ジャコメッティの映像が放映されていた(エルンスト・シャイデガーとペーター・ミュンガーによる映像作品(1966年、49分45秒))。動くジャコメッティを観るのははじめてだ。随分気難しそうなおっさんが塑像をこねこねしているかと思えばインタビュアーに応えて案外饒舌にしゃべっている。50分弱と長めの映像だが、見入ってしまった。

ジャコメッティを観るときはいつも、深淵と対峙していると感じる。

深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ

というニーチェの有名すぎる格言のアレだ。先に述べた映像の中でジャコメッティは、自身の作る像は、顔(そして頭部)がその中心であると断言している。顔を表現したいがために、手足を、体躯をつくるのだと。そのことを知っていようがいまいが、鑑賞者がジャコメッティの作品を観るときはとりもなおさず、その顔と対峙しているのだ。賭けてもいい。あなたがジャコメッティの作品を観るとき、いちばん最初に見るのは、顔であり頭部なのだ。その眼窩が、深淵からあなたを覗き込む。

帰りのエレベーターを待っているとき、女性のスタッフが話しかけてくれた。

「今日はどちらでこの展覧会をお知りになられました?」

美術手帖のインスタで知りました。ジャコメッティがとても好きで

「あら。そうでいらしたんですね。どうでしたか?」

とても贅沢でした。これだけジャコメッティをまとめて観られることもなかなかありませんし

「最近国立国際美術館でもありましたけれども…」

こちらの方が作品も多くて楽しかったです

「ありがとうございます。ちなみに次回の展覧会は…」

と、次の開催情報を教えてくれた女性スタッフは、エレベーターのドアの向こうで深々と頭を下げて僕を見送ってくれた。いやマジですげぇなルイヴィトン。

Espace Louis Vuitton Osaka