Simon Hantaï “Folding” @ Espace Louis Vuitton Osaka

言っておくが、浴室のタイルではない。

以前にエスパスルイヴィトン大阪にジャコメッティを観に来たときに、係のおねえさんから次回の企画展示「ハンガリー生まれの抽象画家シモン・アンタイ」の話を聞いた。それまでシモン・アンタイのことはまったく知らなかったのだが、美術手帖などの記事を目にするにつけ興味が湧き、来てみようと思ったのだ。(実際に鑑賞したのはもう1年以上も前だが、備忘録的に残しておこうと思ったのだ。)

来てみて本当によかった。今回展示されているいずれの作品も巨大で、圧倒された。近寄って見たときに、「キャンバスを折り畳む」ことでつくられる彼の作品の細部に、その襞のひとつひとつに、吸い込まれてゆくような感覚をおぼえた。さまざまな作品を、近寄って、引いて、何度も観る。そのたびに違うイメージが浮かび上がる。

Mariales[「聖母マリアのマント」シリーズ]

このMarialesシリーズは、単色でペイントする前に、よりきっちり折り畳んだりしわくちゃにして、キャンバスを開いた後、できた空白に彩色している。《Mariale m.a.4, Paris》(赤と黒の)と《Mariale m.d.4,Paris》(茶色と黒の)は、下地から表層を割って浮かび上がって来そうにも見えるし、一方の色が一方の色を吸収しようとしているようにも見える。いずれにせよ感じるのは躍動感だ。

肉感的とでも言おうか

観る角度によって異なるイメージ

皺が躍動感を生み出す

一方、同色系統でまとめられた《Mariale m.b.4, Paris》では、より静謐で、襞の存在を感じさせる。この作品のキャプションにジョットの《荘厳の聖母》への言及があったが、まさに聖母の身につけた衣服の皺を想起させる。アンタイ自身、これらの作品をManteaux de la Vierge(聖母マリアのマント)と呼ぶこともあったらしい。

静謐な襞

もはや美味しそうですらある

Études[「習作」シリーズ]

このÉtudesシリーズでは、キャンバスを細かく折り畳んで単色で彩色することは変わっていないが、開いた後に空白の部分を着色することはしていない。しかしながらこの余白については、余白というよりは「白を着色された」ような印象が強く、着色部分との対比が眩しい。その対比は、黒い方の《Étude, Meun》でよりはっきりしており、緑の《Étude pour Pierre Reverdy》ではその眩しさが全体に広がっているように思える。また白い部分が竹の葉のようにも見えて、この緑がより爽やかな印象を与える。

ゼブラ感(←色の印象だけやん)

竹感(←色の印象だけやん)

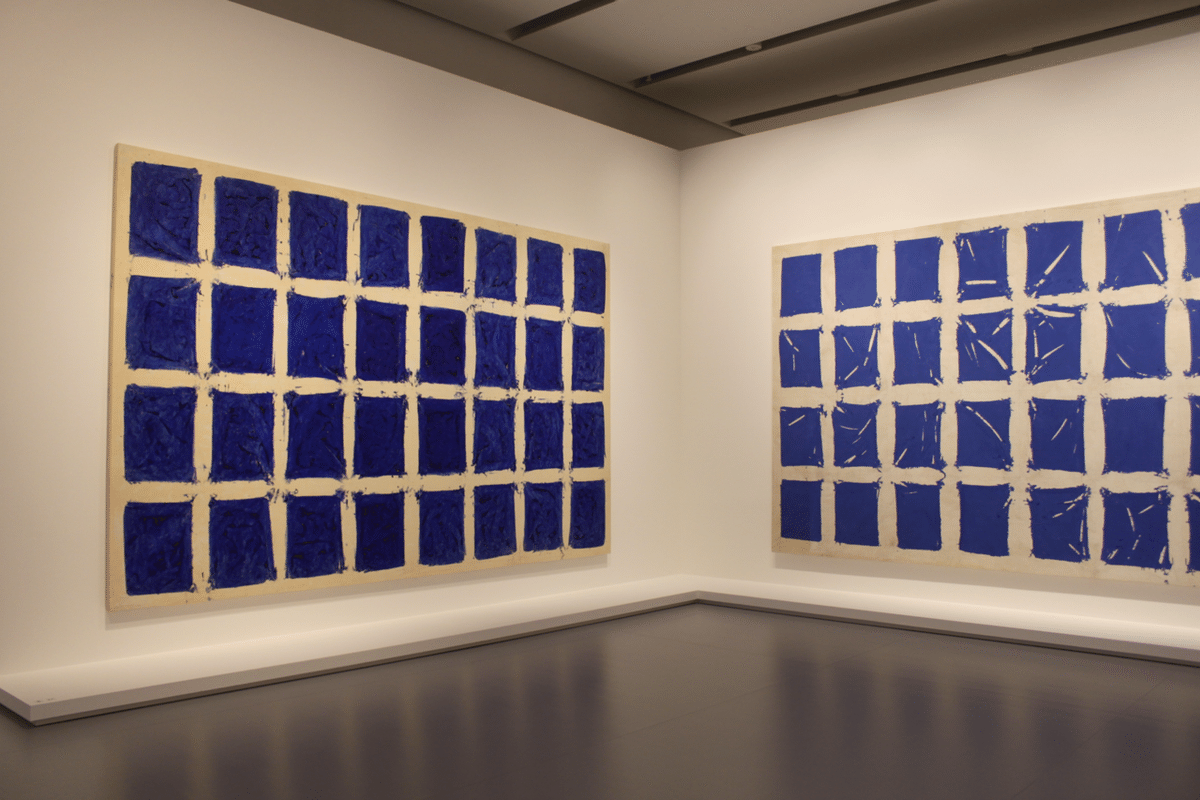

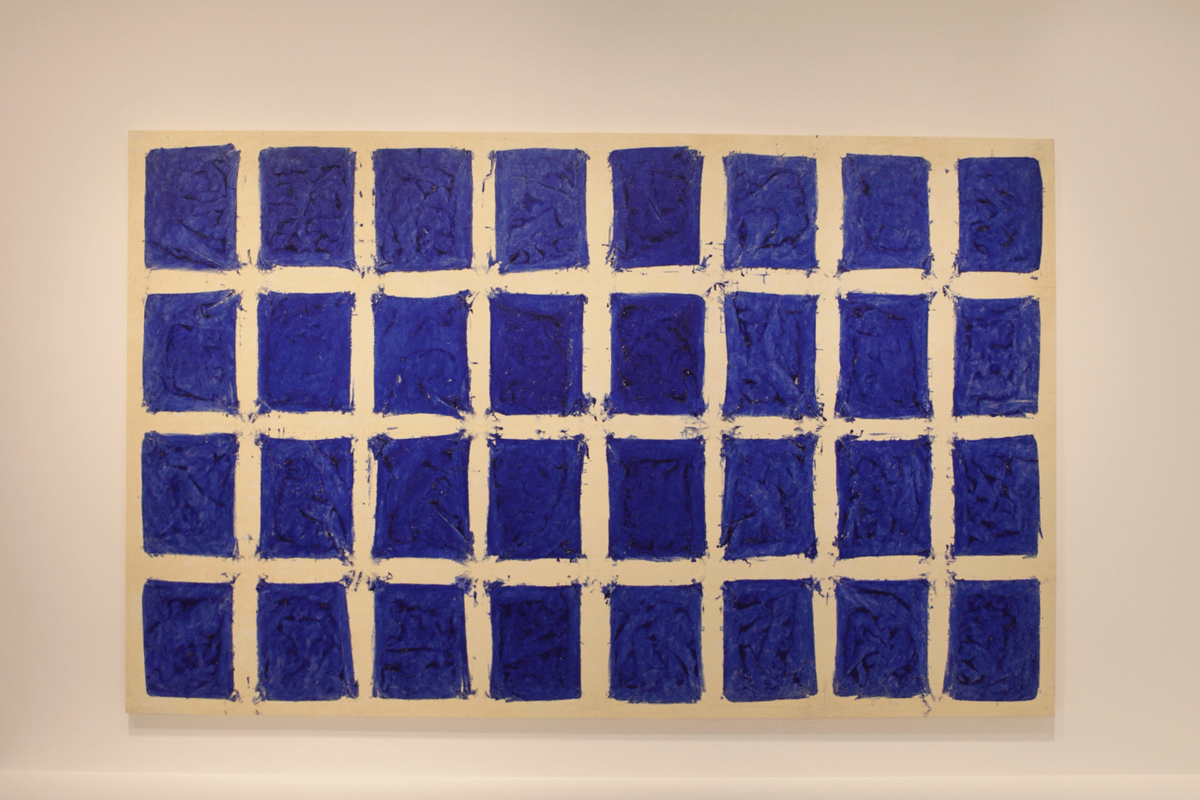

Tabulas[「タビュラ」シリーズ]

鮮烈な青と正方形のグリッドの組み合わせが美しすぎて溜息しか出ない。このシリーズの最初(1975年)につくられた《Tabula, Meun》はまさしく圧巻だ。離れて観たときの規則性も美しいし、寄って細部を観察したときの個別性、多様性にも驚かされる。同じ正方形はひとつとして存在しない。

右《Tabula》1980

その5年後(1980年)に制作された2つの《Tabula》は、ひとつひとつのグリッドが縦長の長方形になり、そしてより大きくなっている。同じ青だが、片方はつややかな青、もう片方はマットな青だ。つややかな方はグリッドの中の多様性が楽しく、マットな方は余白の部分との対比が楽しい。同じような作品でも、着色された部分と余白との関係性がこんなにも多様なのかと驚かざるを得ない(もちろんÉtudesシリーズでもそうだったのだが)。

左がつややかな青、右がマットな青

《Tabula, Meun》が大好きだ。何度観ても、離れて観ても寄って観ても、正面から観ても斜めから観ても、飽きない。

寄って観る

端っこを観る

側面からも観る。飽きない

Sans titre #503[無題 #503]

これまでの作品が単色もしくは(だいたい)2色だったのに対して、最後の作品はとてもカラフルで楽しげだ。「折り畳み」が何度も反復されているものらしい。

右《Tabula, Meun》1975

ちなみにエスパスルイヴィトン大阪では、キャプションはすべてQRコード化されており、取り込んでおけば後から参照することもできて便利だ(その代わり作品リストは配布されておらず図録は販売されていない)。こういうやり方もあるかと感心したが、図録は売っててほしいかな。

シモン・アンタイはその「折り畳む」という手法を生涯にわたって追究し、多様化させてきた。これを彼は pliage comme méthode(手法としての折り畳み)と呼んだ。僕は今日、折り畳み自転車に乗って、彼の折り畳みの作品に会いに来たのだった。相変わらずヴィトン製品は持っていないが、Espace Louis Vuitton Osaka への信頼は高まるばかりだ。