インフラ巡礼 in 新潟県 第3弾インフラの改修・広報に関わる人にインタビュー!<信濃川大河津分水路で歴史・新技術を学ぶ編>

分水路って素晴らしいよね!

突然どうしたの?

「放水路」なら聞いたことがあるよ!水害対策のために、河川の途中で人工的に分岐させて直接海や他の川に放流する水路のことじゃなかったかな。

げんきくん、よく知ってるね!その通りだよ。

「分水路」と呼ばれることもあるんだ。一般的に河川は下流にいくほど

一本にまとまって行くけど、人工的に掘削してもう1つ水路を作るから、

上の写真のように下流で2つに分かれているのが特徴なんだ。

今回私たちが訪れる新潟県の燕市、長岡市を流れる

大河津(おおこうづ)分水路もその1つなんだね!

分水路の全長は約10kmもあるようだけど、

どんな役割を果たしているのかな?

信濃川大河津資料館を訪問(分水路ができるまで)

まずは、歴史から勉強だね。

早速、分水路の歴史や役割が学べる信濃川大河津資料館に行ってみよう!

これは当時の越後平野の稲作の状況を再現しているんだね。

分水路ができるまでは水害が多くて、水はけもすごく悪かったそうだよ。

水はけが悪いせいで、お米作りも大変そう・・・

場所によっては腰の高さぐらいまで水が来ているね。

昔の越後平野は泥深い田んぼが多く、腰まで水につかりながら稲作が行われていたそうです。収穫されたお米の質が良くなかったため、「とりまたぎ米(鳥もまたいで食べない)」と言われていました。

今となっては新潟のお米って美味しくって有名だけど、

昔はそうではなかったんだね。

数々の水害を経て多くの人が分水路の必要性を訴えた結果、明治3年(1870年)に大河津分水工事(第1期)が開始されました。 しかし、政府は一部の技術者の意見をもとに工事を中止します。

どうしてだろう?

分水路ができると信濃川河口の水深が浅くなって、

新潟港に船が着けなくなるのを心配したみたいだね・・・

その後、明治29年(1896年)には記録的な大水害である「横田切れ」が発生し、越後平野のほぼ全域が約1ヶ月にわたって浸水しました。長引く浸水によって、住民は食料や住居を失い、伝染病も蔓延してしまいました。

「横田切れ」のときは、この柱が全部浸かる高さまで水が来たんだ。

柱の高さは約240cmだから人間の頭まで全部浸かってしまうよ・・・

人々の訴えと、この「横田切れ」をきっかけに、政府は明治40年(1907年)に大河津分水工事(第2期)を決定します。

ついに工事再開だね!

最新の技術とノウハウを結集した第2期の工事は、およそ15年にわたりました。

斜面に沿って大型の機械が置かれていて、

その近くにレールがあるのがわかるね。

イギリスやドイツから輸入した当時の最新の大型土木機械を使用して

大規模な工事が行われたことから「東洋一の大工事」と呼ばれたという。

高さ100mもある斜面を切り崩す際にはエキスカベーター

と呼ばれる大型機械を使っていたんだ。それに対して、

大型機械が使えない狭いところでは、人力で斜面を削り、

この鍋トロと呼ばれる人力のトロッコで岩石や土砂を運んでいたんだね。

それでも15年も掛かっているから、それだけの難工事だったんだ。

大正11年(1922年)についに大河津分水路が通水し、翌々年には工事の竣工式が開かれます。信濃川の本川側に「洗堰(あらいぜき)」が、分水路側に「自在堰(じざいぜき)」が建設され、これにより、信濃川の水量を調整することが可能となりました。

ついに工事が完了したんだ!

1922年ということは、2022年に通水100周年を迎えているから、

100年以上も前なんだ!歴史を感じるね。

ところが、通水から5年後の昭和2年(1927年)に自在堰が陥没してしまいます。

やっと完成したと思ったら問題が起こったんだね・・・

自在堰は分水路側に流れる水量を調節する役割を果たしていたから、

このままじゃ、調節できなくなって水が分水路のほうに

どんどん流れていってしまう。

分水路に水が流れてしまい、信濃川本川の下流地域では、水道水に使える水や農業用の水がなくなってしまったんだ。急いで修理しないといけないね。

これを受けて、同年12月から信濃川補修工事が始まり、自在堰に代わる新たな可動堰が建設され、昭和6年(1931年)に全ての工事が終了しました。

数々の困難を乗り越えて、今の大河津分水路ができていることが

わかったよ。私たちの身近にある他のインフラ1つ1つにも、

たくさんの人々の苦労があったおかげで今の形があるんだね~

大河津分水路のストック効果

分水路が完成するまでの歴史がわかったところで、

分水路によるインフラのストック効果を考えてみよう!

実は資料館に来る前にこっそり予習してきたんだ。

ストック効果はもう全部覚えているよね?

予習!? にこちゃん、すごく熱心だね!

ストック効果は「安全・安心効果」・「生活の質の向上効果」・

「生産性向上効果」の3つだね!

分水路といえば、やっぱり水害対策だよね!

水害の発生をどのくらい抑えられているのかな?

水害発生件数のグラフを見てみよう。

分水路ができてからは、水害が大きく減っているのがわかるね。

平均で見ると、分水路ができる前までは約3年に1回、

完成後は約9年に1回と頻度が大きく減っているのがわかるよ!

まさに「安全・安心効果」が現れているね!

別のストック効果はどうだろう?

分水路ができる前は、美味しいお米が作りづらかったって聞いたよ。

分水路ができてから、お米の収穫量に大きな変化はあったのかな?

よし、次のグラフを見てみようか。

西蒲原郡(にしかんばらぐん)は分水路と本川の間にある地域だよ。

分水路ができたことによって、洪水被害が少なくなり

田んぼの整備も進んだおかげもあり、収穫量が大きく増えてる!

まさに「生産性向上効果」が現れているね。

他にもあるかな?

げんきくん、私たちがどうやって資料館まで来たか覚えてる?

えーと、東京から新幹線で長岡駅で降りてバスに乗って・・・

あ!!!もしかして上越新幹線などの交通網の整備も、

分水路があって進んだのかな!?

そのとおり!

下の図を見てみよう。

分水路通水前に開通したJR信越線は、水害の多い越後平野を避けて

山沿いに建設されているのに対して、通水後は越後平野を中心に

道路や新幹線の整備が進んでいるんだね。

もしも分水路がなかったら、今のような新幹線や道路が

整備されていなかったかもしれないね・・・

交通網の整備といえば「生産性向上効果」が大きいよね。

交通網の整備によって、首都圏との結びつきが強くなり、

今日の市街地の発展にも繋がっているよ。

ところで、市街地の発展という観点でもう1つ考えてみよう。

下の写真の赤線は何を表しているかわかるかな?

片方の赤線は信濃川沿いに引かれているみたいだね・・・

もしかして昔の川幅かな?

そのとおり!

信濃川の下流に位置する新潟市では埋め立てが進んで、

昔は河川だったところに建物が建っているんだ。

なるほど、分水路ができたおかげで、川幅を狭めても洪水に対応できるようになったんだ。南北に流れている信濃川の幅が狭まれば、東西の両岸の行き来も簡単になるね。これは「生産性向上効果」に加えて、新たな水辺の空間も生まれているから「生活の質の向上効果」も現れていると言えそうだね。

分水路といえば、「安全・安心効果」のイメージが

あったけれど、他のストック効果も複数現れていて、

今の新潟の発展に大きな影響を与えているんだね。

資料館で実物を見たおかげで当時の苦労もよくわかったよ。

勉強になったな。

大河津分水路の年表は以下のページで確認できるよ!

「信濃川大河津資料館パンフレット」

大変勉強になりました!ありがとうございました!

令和の大改修(大河津分水路改修事業)

さっき、きらちゃんが分水路の通水から100年以上経っているとの話を

していたけど、今の大河津分水路では大規模な工事が行われているんだ。

その様子を見にいこう!

やっぱり100年も経つと、どうしても老朽化のような問題が

起こってくるんじゃないかな?工事の内容はどう?

工事の状況(河口より上流を望む)

リアルな図で状況がすぐわかるね!

川幅を広げつつ、橋の架け替えも行っているのか!

橋の奥にある川を横切っているものはなんだろう?

これは床固(とこがため)といって、川底の勾配の変化を緩くして、川底が削られるのを防いで、水の流れる速度を調節する働きがあります。

老朽化の著しい第二床固

床固に亀裂が入って老朽化が進んでる・・・

このまま老朽化が進むと水の流れを緩める機能が低下して、

川底が削られるのを防ぐのが難しくなってくるね。

水が流れているところだから、工事が大変そう・・・

難しそうな工事だけど、様々な新技術を活用して

工事を進めているって聞いたよ。

新技術の1つであるCIMは、様々な形で活用されており、例えば施工状況を3次元モデル上で

共有することによって、書類の削減や立ち会い回数の軽減などに繋がるという。

CIMとは、コンストラクション・インフォメーション・モデリング(Construction Information Modeling)の略称で、3次元モデルを関係者で情報共有し、建設生産システムの効率化・高度化を図ることを目的としています。

げんきくんが最初に見ていた工事の状況図も

CIMを利用して作られていたんだね。

専門の知識がない私たちでも一目で現場の状況がわかるよね。

水中の状況もCIMで再現されている!

これで床固の工事を行う前に事前に状況を

インプットしてから作業に入れるね。

にとこみえ~る館を訪問

大河津分水路改修事業の情報発信基地となっている

「にとこみえ~る館」に行ってみよう。

ここではCIMモデルを通じて現場の状況を体験できるみたいだよ。

大河津分水路を見ると、完成後の状況がVR上で映し出されます。

工事前から完成へと変化する様子をVR映像で見ることができます。

「にとこみえ~る館での体験を通して、建設機械(クレーンやショベルカー)のオペレーターに興味を持ったという声も寄せられている」と資料館の朝比奈さん。

VR映像で体験できるからすごくわかりやすかったよ!

是非にとこみえ~る館で直接体験してみてね!

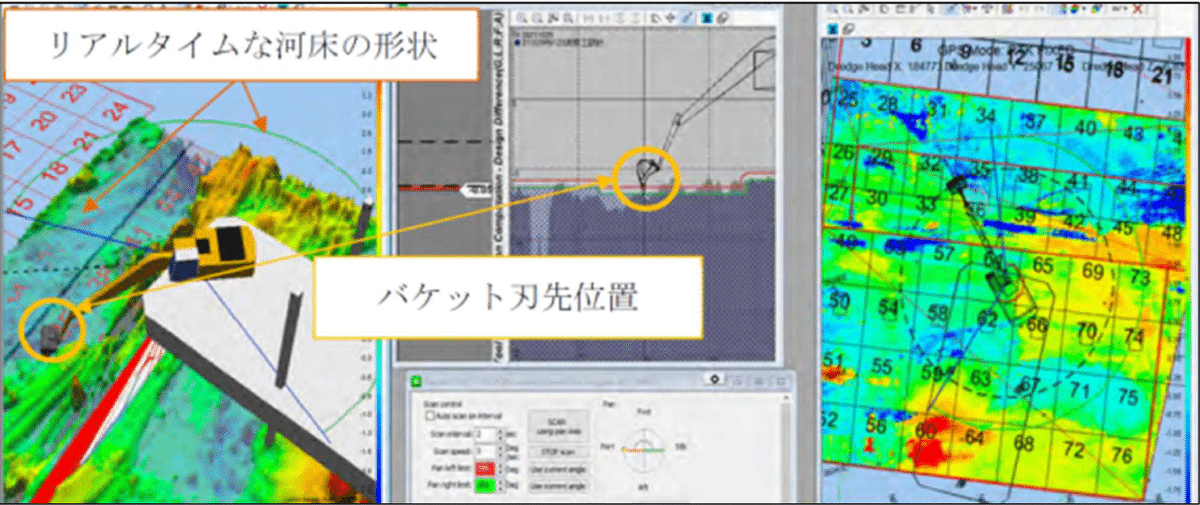

その他の新技術の活用について

改修工事においては、CIM以外にも積極的に新技術を活用し効率化を進めています。例えば、河床(かしょう)をバックホウ(油圧ショベルの一種)で掘削する際に生じる河床の変化を(バックホウの)運転席からリアルタイムで確認できるシステムを構築しました。従前は、ソナー※で河床の状況を確認してから掘削作業を行っていましたが、作業中にも掘削した土砂が川の流れで移動してしまうなど、河床の状況は絶えず変化するため、1度で作業を終わらせることが難しく、ソナーで再び河床の状況を確認した後、追加で作業を行う必要がありました。このシステムが構築されたことにより、掘削作業中にもリアルタイムで河床の変化を確認できるようになり、効率的に作業を行えるようになりました。

※音波を用いて水中・水底の物体を探知する装置

運転席モニターでの表示

〈北陸地方整備局 令和5年度事業研究発表会〉)

すごい!リアルタイムで河床の変化を把握できるんだね。

工事のステップを1つ省力することができるから、

現場の負担軽減に繋がるね!

大河津分水路をはじめ、建設現場では続々とICTの新技術が

導入されているし、今後どのような工法が登場するか楽しみだね!

そういえば、下記のHPからマインクラフトで遊べる大河津分水路の

大規模改修エリアを再現したデータをダウンロードできるみたいだよ!

早速僕もダウンロードして遊んでみるね!

「大河津分水マインクラフト」

写真左から、

信濃川河川事務所の酒向さん

鹿島・五洋・福田JV工事事務所の荻野さん

にとこみえ~る館の西海土さん

にとこみえ~る館の朝比奈さん