「プライバシーホワイト」を受けてみた話

こんにちは!

久しぶりのエントリー、個人情報・プライバシー系の資格試験、「プライバシーホワイト」の受験体験記です!

ざっくりまとめると、

・個人情報・プライバシー分野を体系的に勉強したい人には、テキスト読むだけでもオススメ。

・試験の認知度はまだあまり高くないものの、テキストの信頼性は高いので、リスキリング、自己啓発の目標とするのはアリ!と思います😉

🔸プライバシーホワイトとは?

プライバシーホワイトとは、日本DPO協会が実施する、国際レベルのプライバシー保護の担当者や責任者のための民間資格です。

正式名称は、プライバシーホワイト(J-CDPP:Certified Data Protection Practitioner(日本DPO協会認定データ保護実務者))。

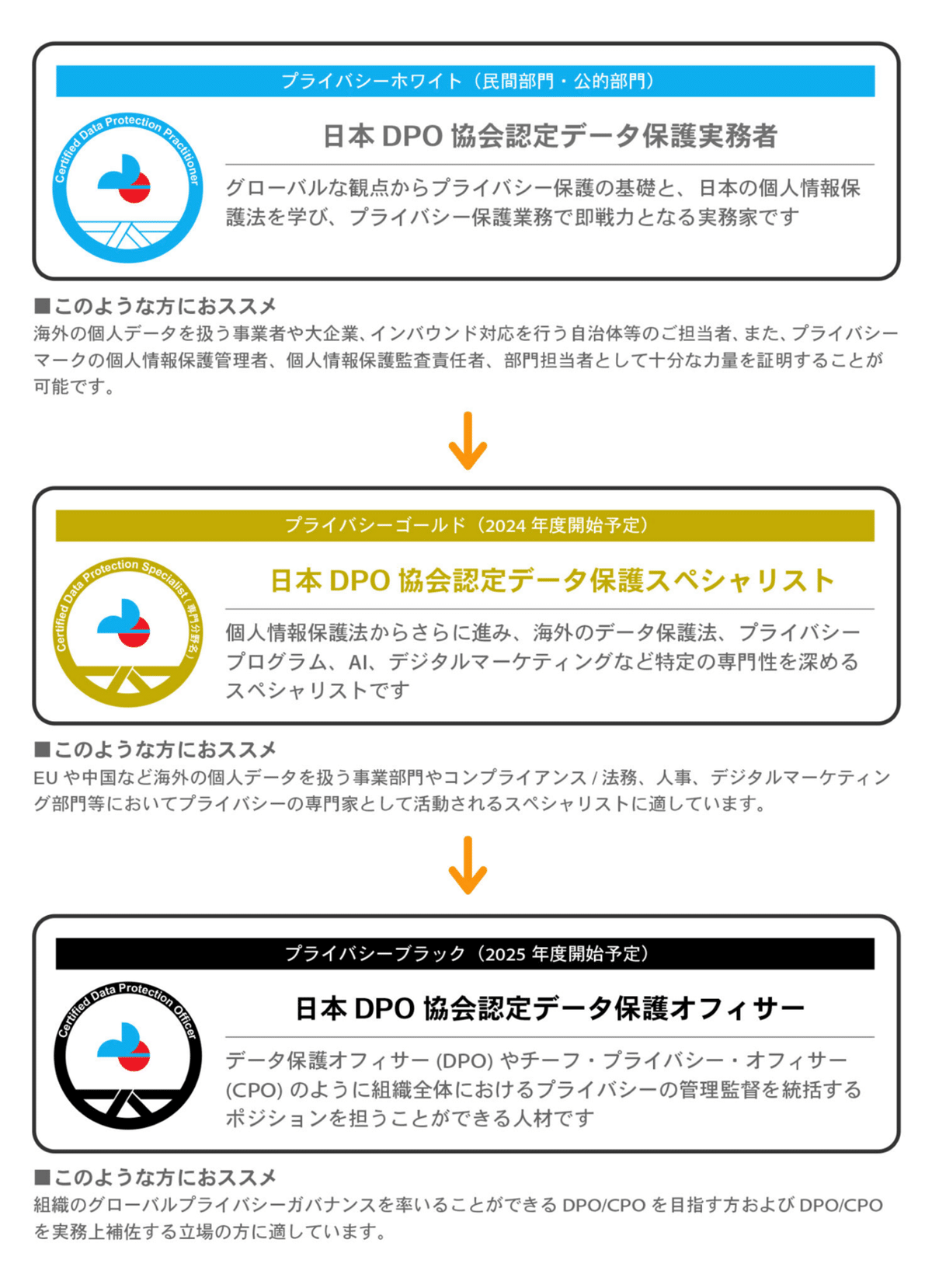

日本 DPO 協会認定資格について

国際レベルのプライバシー保護の担当者や責任者のための資格です

近年、世界のさまざまな国において域外適用を規定するデータ保護法・個人情報保護法が制定され、産業界においても最先端技術を利用したデータ利活用により未知のプライバシーリスクが生じ社会問題となる事案が増えています。このような社会において、日本のデータ保護実務家には日本の個人情報保護法を土台としながらも、それを超えた幅広い分野に対する知識と能力が求められています。

当協会の認定資格は、国際レベルのプライバシー保護の専門家育成を目標として設計されています。

試験の範囲は、

プライバシーの歴史、日本・EU・中国の個人情報保護法、日本のマイナンバーの番号法やプライバシーガバナンス等コンプライアンスが範囲。(後で詳述)

対象分野は、日本法だけでなく、企業・組織がグローバルにプライバシーガバナンスを実現するうえで必要となる基礎知識を含みます。なお、試験はすべて日本語で実施されます。

主催の日本DPO協会は2019年に発足、代表理事は、初代個人情報保護委員会委員長の堀部政男氏で、顧問には、日本の個人情報・プライバシー分野で著名な弁護士や大学の先生等が名前を連ねておられます。

一般社団法人日本DPO協会設立の趣旨

日本企業は、個人情報保護法に加え、海外に事業展開するに際して、海外のプライバシー・データ保護法への対応が必須となっています。

これは、ただ法令順守のみを求めるものではなく、事業を行う国の消費者、従業員、また規制当局との信頼関係構築のためにも欠かせないものとなっています。

また、急速に進化するテクノロジーのもたらす革新、複雑さ、不確実さなどを踏まえ、テクノロジーを開発・利用する事業者に法令を超えた倫理への目配せを求める声も上がっています。

そうした中で、欧州のGDPRをはじめとした世界各国のプライバシー・データ保護法の制改定、運用の動向に関する情報収集・分析、実務・専門知識の習得・普及およびデータ・インシデント事例の研究などを通じて、プライバシー・データ保護の中核を担うData Protection Officer (DPO)などになりうる専門家を開発、育成するとともに、企業のプライバシー保護部門全体の整備・充実を図り、もって、本邦における健全で持続可能なデジタル社会の実現とその中での企業の発展に寄与するために、広く参加企業、参加者を募るオールジャパンでの取組として、本協会を組成するものであります。

日本において、正直なところ、一般社団法人の民間資格の類は、玉石混交な感があります。

こちらは設立趣旨や体制がこの業界の第一人者揃いで、テキストの質も良く、個人情報保護委員会の最新情報が更新されており、資格更新料もなく、硬派で信頼がおけると考えています。

(実際、日頃の業務でお世話になっている弁護士さんが顧問に複数入っておられ、聞いてみました。「筋が悪い資格ではなく、個人情報保護委員会の公認ではないが、専門家がテキストを作っているので内容に間違いはない」そうです)

資格試験は、

3つの段階別が計画されており、このブログで紹介するのはプライバシーホワイト(民間部門)です。

⚫︎担当者向け

2022.12からプライバシーホワイト(民間部門)がスタート、2023.6にプライバシーホワイト(行政部門)がスタートしています。

⚫︎スペシャリスト向け

2024年には、さらなる専門家向けのプライバシーゴールドの試験開始が計画されています。

⚫︎責任者向け

2025年には、DPOやCPO等企業内責任者に向けたプライバシーブラックの試験開始が計画されています。

🔸個人情報保護士とのちがい

個人情報保護士

日本において、個人情報保護法の分野に特化した公的資格はありませんが、

民間資格としては、全日本情報学習振興協会運営の「個人情報保護士」の知名度が高いと思います。

おかげさまで、17年間で企業人が20万人以上が受験、個人情報保護の定番資格になりました

「個人情報保護士認定試験」は、企業内の個人情報保護に関する資格のスタンダードとなりました。

また、「個人情報保護」というワードは、現代社会において企業において避けて通れないテーマとなりました。

私も個人情報系の業務の担当になった時、体系的に勉強するのに役立つかも?と、市販の問題集を1冊解いて、受験しました。

個人情報保護法は全ての企業に避けて通れないテーマ。セキュリティや個人情報保護担当に基礎的な知識を提供する目的で、個人情報保護士の教材や受験補助を行っている企業もあるようですね。

特徴の比較〜いちばん違うのは範囲

この古株「個人情報保護士」と新参「プライバシーホワイト」の最も大きな違いは、出題の対象範囲です。

数式にすると、こんなイメージ↓

プライバシーホワイトの出題範囲

= 個人情報保護士の範囲(日本の個人情報保護法+番号法)

+ GDPR+中国PIPL+プライバシー基礎+その他ガバナンス論点

どちらがオススメ?

と聞かれたら?

その人のニーズによると考えます。

もし、相談されたら、こう回答します^^

👦実務的に日本の個人情報保護法の基礎だけわかればよい人:

→個人情報保護士が、範囲も狭く、市販の問題集や講座もあるので独習しやすい🌟

👱♀️世界の潮流ふまえて個人情報・プライバシーをマスターしたい人、海外からの越境移転対応も必要な人

→プライバシーホワイトをオススメ🌟

👱♂️両方受けてみたい、じっくり勉強したい人:

→まずは個人情報保護士で日本の個人情報保護法を概観して、次にプライバシーホワイトで追加の論点をマスターがオススメ🌟

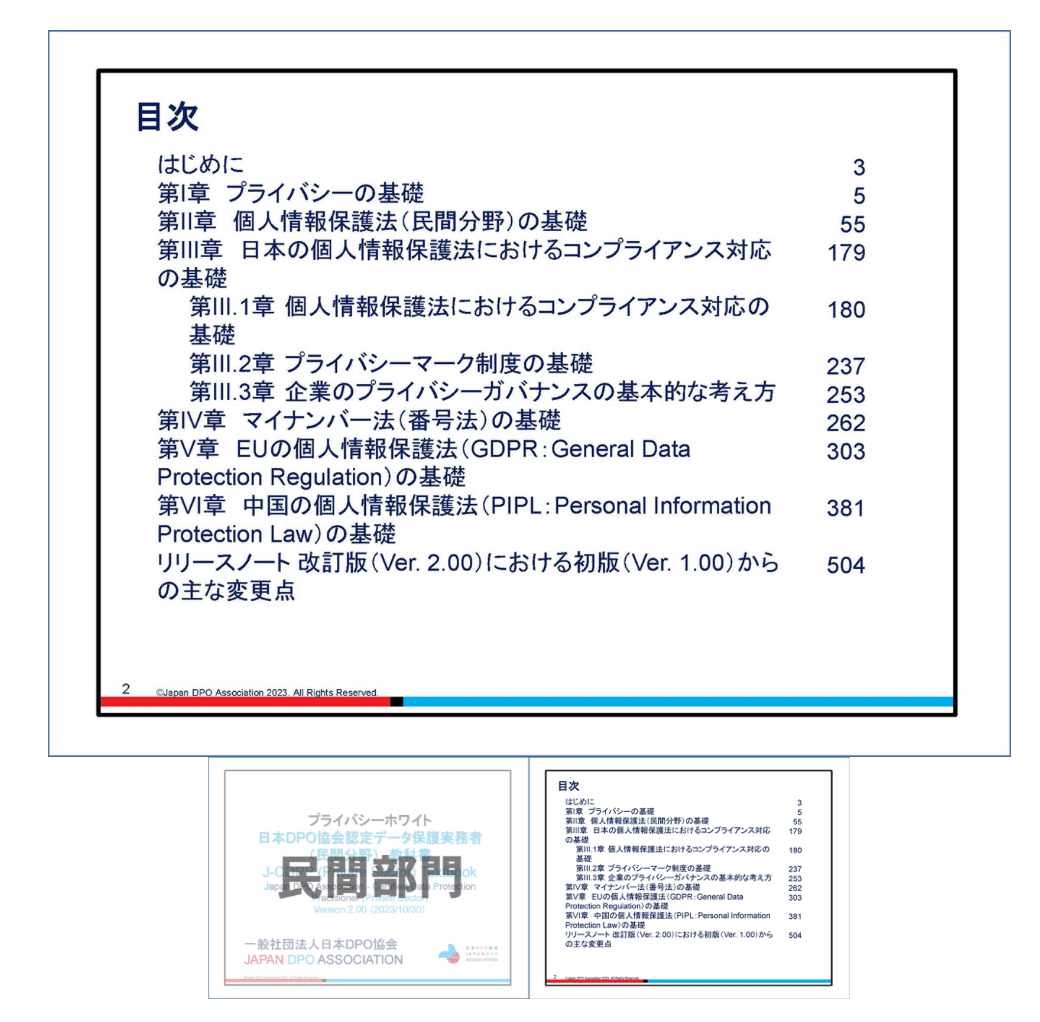

では、次に、プライバシーホワイトのテキスト内容を公開されている目次で見ていきましょう。

🔸テキスト内容と試験対策

公式テキスト

公式テキストは、書店やAmazon等では販売されておらず、公式HPから購入一択となります。

形式はスライド形式のPDFで、購入時の名前やメアドがPDFのフッターに埋め込まれるタイプ。購入者以外への共有等が厳格に禁止されています。

テキストの内容

テキストの目次は、公式HPに掲載されています。

ページ数でおわかりのように、かなりのボリュームです!

テキストの背景ページが4色で色分けされており、試験問題で出る順にピンク→黄色→青→白となっています。

試験内容と出題傾向

試験内容や各章ごとの出題件数は、公式ページのこちらに記載されています。

■出題範囲

全60問

プライバシーの基礎(9問)

・ プライバシーの概念・歴史

・ 日本におけるプライバシー権の概念・歴史

・ 国際的な個人データの保護

日本の個人情報保護法(民間分野)の基礎(28問)

・ 適用範囲

・ 個人情報保護法の基本概念

・ 個人情報取扱事業者等の義務

・ 執行

個人情報保護法におけるコンプライアンス対応(6問)

・ 個人情報保護法コンプライアンス対応

・ プライバシーマーク制度の基礎

マイナンバー法(番号法)の基礎(5問)

・ 基本概念

・ 事業者の責務

欧州連合 (EU) の一般データ保護規則 (GDPR) の基礎(9問)

・ 一般データ保護規則 (GDPR) の適用範囲

・ 基本概念

・ 管理者・処理者の義務

中華人民共和国の個人情報保護法 (PIPL) の基礎(3問)

・ 個人情報保護法 (PIPL)の適用範囲

・ 基本概念

・ 個人情報取扱者等の義務

先般発表した公式教科書による自学自習により、受験頂くことを想定しております。

■試験時間

70分間

■出題形式

(a) 択一式の設問と(b)記述式の設問の混合出題

■合格発表

試験終了後、即日発表

■試験費用

一般 9,790円(税込)

学生 7,700円(税込)

認定講座

プライバシーホワイトには、日本DPO協会が認定した教育事業者が3つあり、公式テキストを用いた有償の講座が開催されています。

団体によって、半日〜1日と異なりますが、公式テキストは数百ページと膨大なため、試験に出るページを中心とした解説となっているようです。

会社等で認定講座の予算が取れれば、講座を受講し、総ざらいした方が、試験対策は楽になると思います。

試験対策

一般に、試験対策は、テキストを読むより問題を解く方が効率的ですが、プライバシーホワイトは試験問題集が出ていません。また、合格のボーダーラインが何割かが公表されていません。

私の場合、幸い、認定講座を受けることができたため、1回目は試験傾向を確認するために受けてみることにし、あまり時間をかけずに臨みました。

具体的には、

①ざっと全部通読、2回目は頻出の色付きページのみ確認

② 太字と気になる説明は、PDFでマーカー引く

③実務で経験薄いGDPR、PIPL、プライバシーは、問題集作成アプリ「暗記メーカー」で自作問題作成→2〜3回くらい解く。間違えたところを確認。

④直前前日夜&当日朝に、色付きページの自信のないところを見返す。

⏰通算勉強時間は、明確に数えていませんが、おそらく10〜20h以内と少なめでした。(テキスト読む時間、認定講座受講、自作問題作成を含む)

個人情報保護士も勉強したことない方や日本の個人情報保護法の実務をあまり担当されていない場合などは、もう少し必要かもしれません。

🔸試験当日〜合格証明

試験は、CBTの試験会場で受講となり、予約は取りやすいです。

会場は、一つの部屋で、さまざまな試験が同時に行われるタイプで、受講後、受験したPC端末上で合否がわかります。

試験の流れ

①申込

webから、申し込む方式です。

(後から日にちの変更も可能です)

②受験当日受付

・受験票の送付はないので、会場に本人確認できるものだけ持っていくだけです。

・試験開始の30分〜5分前の指示でしたが、私の場合、受付で結構並びました。

・本人確認が終わると、CBTの席No.と、ログインIDとパスワードの紙を渡されます。

・渡されたもの以外は、受付前のロッカーに入れて入室

③受験

・もらったIDとパスワードでログイン、解説を見てから、試験開始です。

(CBTが初めての人は、試験画面の動画を見ておくと安心かも)

・公式HPには、試験形式は択一&記述式とありましたが、私が受験した時は100%選択式で、記述はありませんでした!(択一で複数選択もありますが、その場合は正解の個数を回答)

・選択肢は単語だけでなく、2〜3行の文章もあります。

・テキストズバリではなく、個人情報保護法のQ&Aからの設問もありました。

・また、「後で見返す」マークがあるので、ちょっと迷うものはマークしておくと、後で見返すのが楽でした。

・60問70分ですが、画面上に残り時間が表示されるので、ペース確認はしやすいです。TOEICのように時間が足りなくなるということはあまりないかと思います。

・70分前でも、試験完了ボタンを押して、合否確認が終われば退出可能です。

④合否確認

・CBTのPC上で、試験完了ボタンを選択すると、合否と共に、章別の正解数と、正解率のレーダーチャートの「スコアレポート」が表示され、画面上で確認します。

(笑い話ですが、私の場合、画面でパッと目に入った大きめの数字が55でした。えぇーっ?半分も間違えてた?ダメじゃん…とよく見たら、合格とあって、よく見たら、100点満点式ではなく、正解数しか記載がないようです。)

・その後、試験部屋のPCから、自分で印刷を押し、試験会場を出て、受付へ。

⑤退室、終了

・受付に、終わりましたと席番号を返却すると、先ほどの合否の書いてある「スコアレポート」の紙を、名前確認の上で渡されます。

・ロッカーから荷物を引き取り、ロッカーの鍵を返却して、終了!

スコアレポート・認定証

スコアレポートと、認定証は、翌日から、CBT申込をしたMyページから、ダウンロード可能です。(物理的な認定証が必要な場合は、別途購入が必要。)

なお、受験費用の領収書もこのMyページからダウンロード可能です。

🔸さいごに

全体的にみると、私自身は、体系的に学んで受験してよかった!と思います。

どんな問題が出るかわからない、記述式もあるかも?などの不安はありましたが、

終わってみれば、設問も個人情報保護士に比べ、単なる暗記というより、日常の業務で配慮するポイントから正解を導ける良問も多かったように思います。

業務で法令を確認する場合、よく引く条文は偏りがあります。公式テキストで、全体を読み直すことで忘れていたことや改めての発見がありました。

また、GDPRやその他資料も見返すことで、自分の脳内の断片的な内部記憶の再配置ができ、必要な時に瞬発的に引き出しやすくなったような気がします。

受験しなくても、テキストは見返して役に立ちますので、迷っている方は、まずはテキストだけ購入(2970円)して眺めてみることをオススメします💫

私自身、受けよう宣言してテキスト買ったものの時々眺めながら、半年寝かしていました😛

明日から新年度

— Ami (@Informationlaw1) April 2, 2023

昨年度は、4.1個人情報保護法改正施行で始まり、改正電通法2つと格闘、外部コンサルとPJ3つ+定常+改善。→弁護士以外の外の視点・知識に触れて、少し視野広がった。

今年は、電通法施行+安全保障+メタバースと海外法令系PJ。DPOホワイト受ける&ナレッジを使いやすく整理したい⭐︎

以上、プライバシーホワイトの受験体験記でした! ではまた!

おまけ) 合格当日の喜びのオタケビ

プライバシーホワイト、合格したぁぁ!

— Ami (@Informationlaw1) February 4, 2024

🎖️ステラのごほうびに、

マリアージュフレール🫖

1回目はダメかと思ってたので嬉しかったです😆

今日のDall-E3

Good Luck!!