読書記録⑬俵屋宗達の正体

奥平俊六・中部義隆・玉虫敏子・並木誠士 著(淡交社)

今回は『年譜でたどる琳派400年』から。本阿弥光悦が徳川家康から洛北・鷹峰の地を拝領してから400年の2015年に日本美術史を代表する研究者たちによって書かれた、琳派を大観する贅沢な一般図書である。

琳派とは、俵屋宗達や本阿弥光悦などが関わった作品を後の時代の尾形光琳が私淑し影響を受けた作品を生み出したことから、そのモチーフや様式が時代を超えて酒井抱一や鈴木其一らに受け継がれ、日本美術史全体に影響を及ぼした流派である。

熱海のMOA美術館に行った際、大和シティー・バレエによるバレエ(+能)公演「宗達」までの待ち時間に購入することとなった。

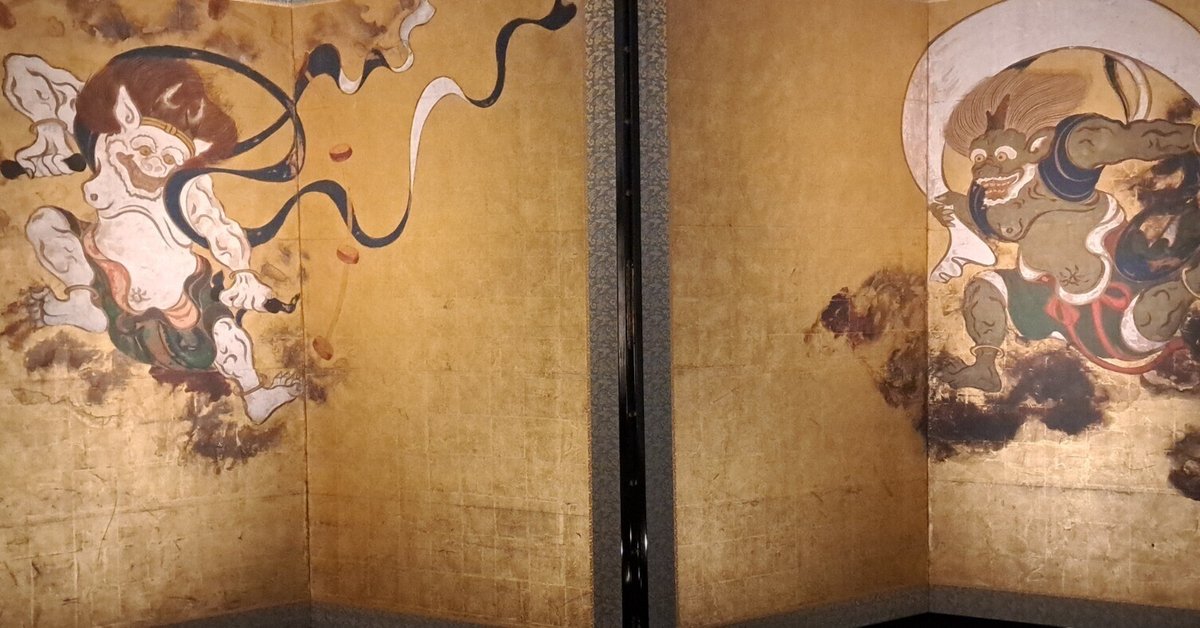

MOA美術館の秋の展示は尾形光琳作「風神雷神図屏風」と「紅白梅図屏風」の傑作揃い踏み。「風神雷神図屏風」は宗達作品のトレースであり、「紅白梅図屏風」は宗達研究の精華とも言われる。

宗達後継者たちと、光琳の繋がりを思わせる光琳作品もいくつか。

そして、宗達バレエ。

琳派の本は値段や質量も様々でかなりの種類がある。わたし自身も琳派はさまざまな本に触れてきたが、学術書から一般図書、子ども向けまで本当に豊富だ。今回の本は、以前より気になっていた本で、宗達が主題のバレエ公演と光琳の代表作を観る日に読む本としては丁度よく、この本を選ぶこととした。

さてこの本の内容であるが、宗達から始まり、影響下にある日本画家を現代まで各研究者が紹介している。しかしながら年表や図版を含めても100ページほどで、平易な文章で書かれているため案外あっさり読めてしまう。刊行は10年ほど前にはなるが、一昔前の光悦の過大評価などを課題として捉えた比較的新しい内容と言えるだろう。

この中で今回テーマとして取り上げるのが、宗達の出自についてである。これは日本美術史における大きな謎のひとつである。宗達は一体どんなルーツをもつ人物だろうか。

宗達は朝廷や幕府の関係者から注文を受け、法橋の位まで与えられた絵師である。しかしながら、生没年は不詳であり、有名な「風神雷神図屏風」でさえいつ描かれたのか定かではない。

宗達は、通説では「上層町衆」だと考えられている。千少庵(せんのしょうあん・千利休の養子)が西陣屋の紋屋妙持(もんやみょうじ)に宛てた書状(千少庵書状・大和文華館蔵)に「俵屋宗達に茶会に誘われたので共に行きましょう」と言った内容が書かれている。この書状から「俵屋宗達」は千少庵らを茶会に招くだけの財力や人脈、教養のある人物だと考えられている。

『もっと知りたい俵屋宗達』村重寧p.7より

しかしながら、林進氏によれば「俵屋(屋号)」や「宗達」は珍しい名前ではなく、同名の人物がいることの可能性や伝宗達作品から滋賀の野洲郡野村の農耕(農家)に関わるルーツがあることなどを示唆している。

宗達がただの町絵師なら、記録の少なさを不思議に思うことはないだろう。しかしその記録の少なさと依頼人が朝廷周辺人物であることから、今回の本では「口することがはばかられる優れて高貴な人物のご落胤」ではないか……と研究とは別に茶目っ気たっぷりに妄想を付け加えてある。うーん、面白い。

宗達の仕事の依頼者は、福島正則から平家納経の補筆、東福門院(お江?)から祖父の菩提寺(養源院)の装飾、公家烏丸光広との合作……と賛者まで含めるとまったく豪華な顔ぶれである。

かつて立ち読みした本(タイトル忘れた)では、コバチュウ先生によれば「宗達は浅井の家臣ではないか」という話もあった。確かに宗達と同時代には浅井家の家臣筋であるの狩野山楽や海北友松がおり、尾形光琳の尾形家も同様である。それであれば、宗達に養源院(浅井長政菩提寺)の装飾の依頼が来たのも納得できる。山楽と共に永徳に師事し……という妄想も捗る。

※宗達は狩野永徳に師事したという史料もある。

想像の余地が多いせいか宗達を扱ったフィクションは多く、宗達は絵仏師の元で修行したとか、天正遣欧少年使節とともに海外に渡ったとか光悦の娘と結婚したなど様々。今回わたしが観たバレエも小説が原作である。

特に今回のバレエは可視化できる宗達像を表現した珍しい作品である。宗達は小説は多いが、キャラクターとしてビジュアルをデザインされることは少なく、わたしが知る限りでは山田芳裕による漫画『へうげもの』くらいである(ネットで検索すると山口晃のイラストが出てくるがこれはかなり町衆っぽい雰囲気である)。宗達が出てくる漫画があれば是非教えていただきたい。

宗達は400年たった今もわたしたちを魅了してやまない。さて、あなたが想像する宗達はどんな姿だろうか。

参考・引用文献

・年譜でたどる琳派400年 河野元昭監修(2015)

・宗達絵画の解釈学 林進(2016)

・もっと知りたい俵屋宗達 村重寧(2008)

宗達が登場する小説

・嵯峨野明月記 辻邦生

・風神雷神 柳広司

・風神雷神 原田マハ

・宗達はじまる 泉利治

・俵屋宗達 名利求めず 久住泰正 など