【 ひとりごと 】地域に関心をもったきっかけ (河本結生)

こんにちは!

田舎留学プロジェクトで広報班とボランティア班を担当しています、早稲田大学人間科学部2年の河本です。

今日は、私が地域連携ワークショップへの参加を決めた背景や、その中で感じたことについてお話ししたいと思います。

地元の開発から感じたこと

私は2歳の頃から20年近く、東京都内のあるまちに住んでいます。商業施設が立ち並びつつ、緑豊かなそのまちは、私にとって心地よい生活環境そのものでした。そして、利便性だけでなく自然が多く残されていることが、私のまちの良さであるとも感じていました。

しかし、長年暮らしていく中で、変わりゆくまちの様子を目の当たりにすることもありました。特に印象的だったのが、自宅近くの緑地に新しくできた複合施設の存在です。この計画を知った当初は、まちの自然が失われてしまうことへのマイナスな感情を持ったことを覚えています。しかし、完成後に実際に施設を訪れてみると、その印象は大きく変わりました。エリアの中に、緑がふんだんに取り入れられていたのです。屋上には芝生が広がり、イベントスペースや音楽ホールは、地域の人々が集まり憩える場として活用されています。あとで調べると、その施設は「人と環境の調和」をテーマとしているとか。ただ単に買い物や食事を楽しむだけではなく、自然を感じられる場所としても機能していたのです。

「新しいものを作る=環境を壊す」ではなく、地域そのものが持つ良さをうまく活かしたまちづくりも可能であるーー。これが、私の地元のとある施設から感じ、学んだことです。そしてこの経験が「地域の魅力を活かしたまちづくりをしたい」という私の志の礎となっています。

地域連携ワークショップへの参加

こうした思いを胸に、大学1年の冬から春にかけて早稲田大学の地域連携ワークショップに参加しました。実は、このワークショップの存在は大学入学以前から知っていて、受験時に提出した志望理由書にも、「入学した折には地域連携ワークショップに参加したい」と記していたほど。強い意志を持って臨んだものでした。

ワークショップで提示されていた4つの候補地から南伊豆町を選んだ理由は、「観光客から関係人口へーー若者が南伊豆に関わる施策を考えよう」というテーマに惹かれたからです。「関係人口」とは、そのまちに住まずとも、何らかの形でその地域の人々と関わる人たちのことを指します。人口減少社会において移住者を増やすことが難しい現状において、観光より一歩深く地域に関わる「関係人口」を増やすという取り組みは、地域活性化における新たなモデルケースとなり得るかもしれないと感じました。

ワークショップが始まり、実際に南伊豆町を訪れてみると、都会の生活とは全く違う日常に驚くことばかりでした。移動には車が必須で、近くにコンビニやスーパーがないことも当たり前。車を持っておらず移動はいつも公共交通機関、信号一つ渡ればコンビニがある、という環境に20年近く住む私にとっては、まちでの景色や出来事ひとつひとつが衝撃の連続でした。

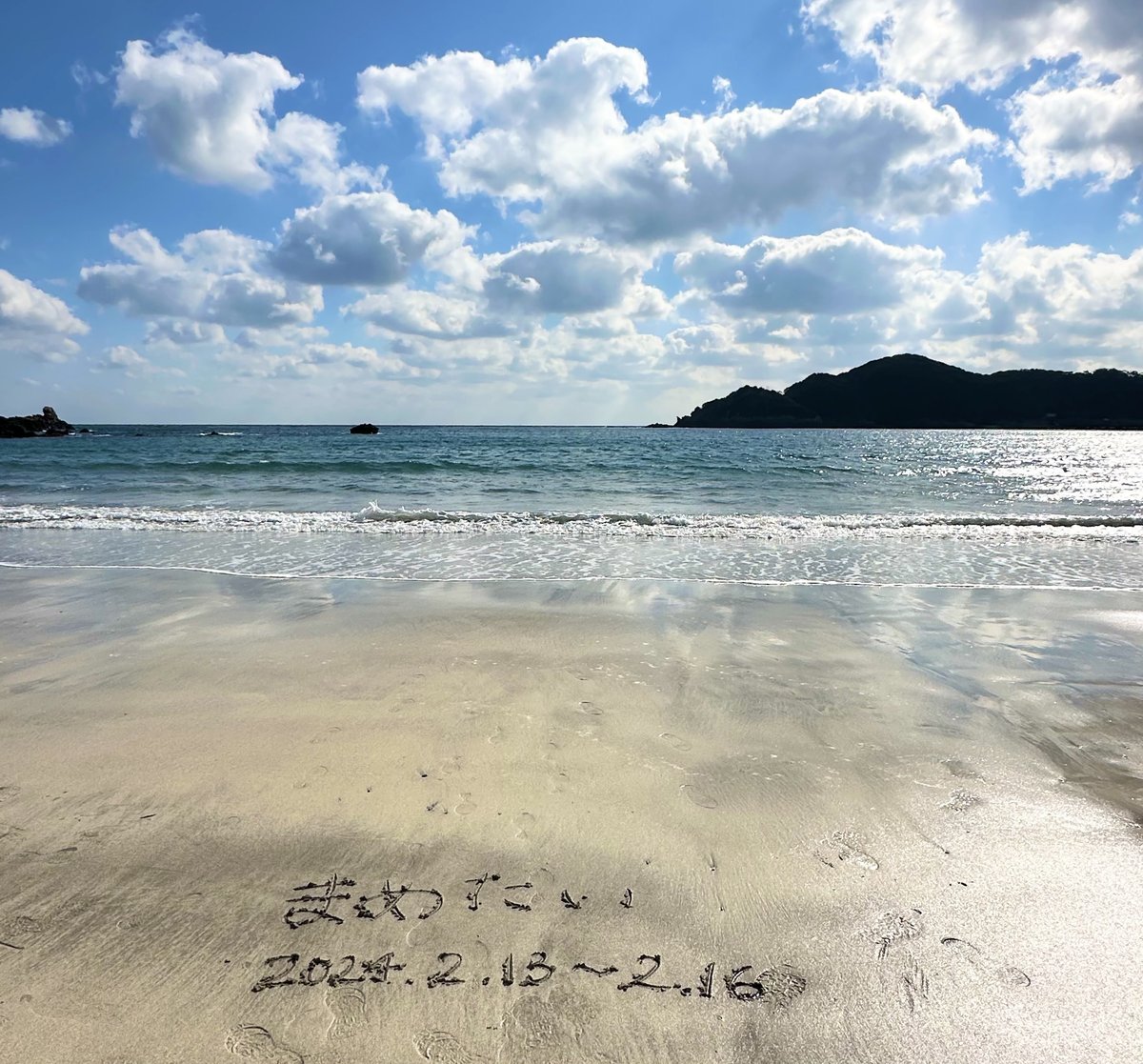

ワークショップでは、学部や学年を超えた10名の学生が5人ずつのチームに分かれ、約3か月間活動しました。私のチームは「まめたい」という、南伊豆の方言で「働き者」を意味する名前を付けて活動を開始。経験豊富なメンバーもいれば、私のようにボランティアや地域おこしの活動に初めて参加するメンバーもいました。そんな多様なメンバーで意見を出し合い、試行錯誤しながら、3ヶ月間必死に施策を検討しました。町長をはじめとする町の皆様の前で最終報告をし、のちに私たちの提案「田舎留学プロジェクト」が町長に採択されたときの喜びはひとしおでした。

今ではワークショップでの活動期間は終わりましたが、南伊豆への愛を持ってメンバー5人で「田舎留学プロジェクト」の実現に向けて活動しています。

地域の魅力や課題を現場で感じ取り、そしてその良さを残してまちづくりを進めること。そして自分が住む都会での視点と、地方で得た新しい視点。これらをどちらも大事にしながら、これからも南伊豆町での田舎留学プロジェクトに関わっていきたいと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

今後も田舎留学プロジェクトへの応援をどうぞよろしくお願いいたします!