【小型船舶免許】二級小型船舶操縦士免許取得への道【学科講習・実技講習・国家試験】

ハンターを目指す経営戦略コンサルタントのちょーすです。

実は私は昨年(2019年)10月に二級小型船舶操縦士免許を取得しています。

取得した理由は「自分で船を操縦できれば、海釣りの幅が広がりそう」くらいで、あとは「地球上の7割が海だから、いざというときに役立つかな」くらいですが、義父からの紹介もあり、安く取得できたと思うので、共有も兼ねてまとめていこうと思います。

小型船舶操縦士免許とは

小型船舶操縦士免許は操縦できる水面の範囲や船の種類によって 一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士に分かれています。

一級小型船舶操縦士:操縦できる水面が無制限、操縦できるボートの大きさが総トン数20トン未満のボート、または、用途がスポーツやレクリエーションに限定された長さ24メートル未満のボート

二級小型船舶操縦士:操縦できる水面が湖や川、湾などの陸岸にほぼ囲まれた水域や、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域、操縦できるボートの大きさが総トン数20トン未満のボート、または、用途がスポーツやレクリエーションに限定された 長さ24メートル未満のボート(なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定)

二級小型船舶操縦士(湖川):操縦できる水面が湖や川などの内水面と指定された一部の海域に限定、操縦できるボートの大きさが総トン数5トン未満で、かつエンジンの出力が15キロワット(約20馬力)未満の船

特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ):操縦できる水面が水上オートバイの航行できる区域(湖岸や海岸から2海里:約3.7キロメートル)、操縦できるボートが水上オートバイ

要は、二級小型船舶操縦士免許では、沿岸のレジャー(沿岸や湖での釣り、あるいはウェイクボードのトーイングなど)を出来るようになるということですね。

ちなみに有効期限は5年です。

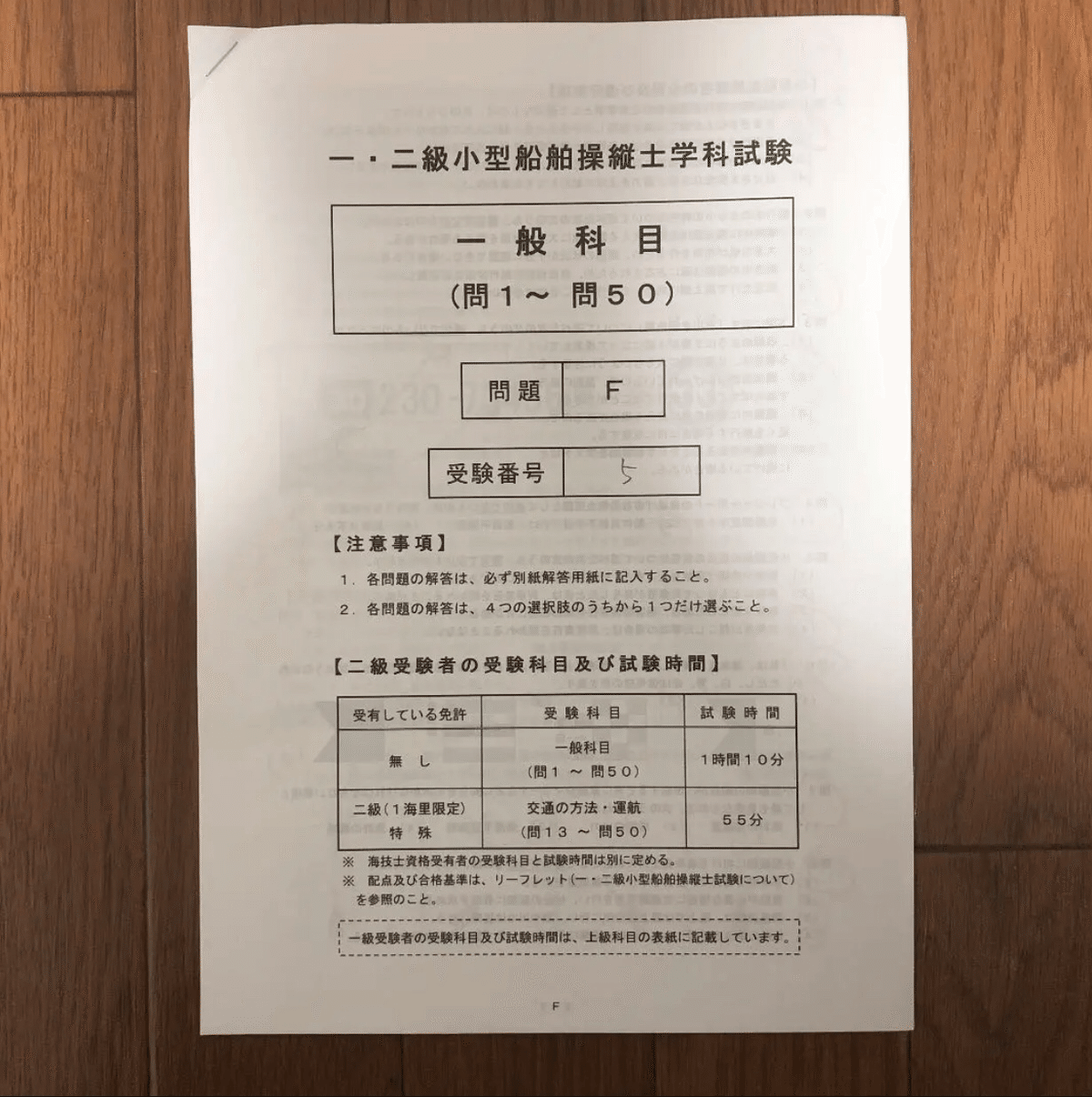

国家試験自体は、50問までは共通で上級運航から出題される14問が一級小型船舶操縦士にはあります。

私が受講したコース

義父からの紹介で私がまず受講したのは、ヤマハが主催する学科講習会無料体験会です。

こちらの学科講習体験会を受講すれば、学科講習課程を修了したものとみなされ、次ステップの『実技講習(1日)、国家試験(1日)計2日』を特別価格で受講できるという特典付きのものでした。

私は9月1日に大阪の大阪駅前第3ビルの会場で学科講習体験会に参加しました。参加者は20名程度だったと思います。

学科講習体験会では、10時から17時まで学科講習を受講しますが、こちらのボートライセンスガイドブックというテキストが大変優秀で、一緒に配布される100ページくらいあるテキストが30ページくらいに集約されており、私はこのテキストだけで国家試験をパスしました。問題集も一緒に配布されますが、パラパラと通して眺めた程度でした。

この学科講習体験会を終えると、実技試験と国家試験の日程と会場を決めました。当日申込をしなくとも、後日で郵送も可能でした。

ここまでは完全に無料です。

実技講習と国家試験の申込をするにあたって、初めて証明写真や住民票等が必要になりました。

スケジュールを確認し、参加可能な日程があったので、実技講習と国家試験の申込をしました。大体、どの日程でも、実技講習と国家試験の間は1週間空いていたと記憶しています。

申込をすると、数日後に教材がレターパックで送られてきました。

私は9月29日に実技講習、10月6日に国家試験のスケジュールで会場は新西宮ヨットハーバーでした。

実技講習

実技講習では9時から17時までで、最初に簡単な座学とロープワークをした後、いざ実船。国家試験でのポイント等を学びます。

内容は割愛しますが、海の上で日差しや照り返しが強いので、日焼け止めや帽子、サングラスがあった方が良かったです。

私のときは、講師1名に対して、船1艘と生徒3名で、講師から与えられた課題に対して、生徒がそれぞれ船を操縦して、交代で実技を習得していきました。

実技講習が終わると、あとは国家試験に向けて、テキストの復習と実技のイメージトレーニング、ロープワークの練習をして、当日を迎えました。

国家試験

国家試験は9時から14時くらいまでで、最初に身体検査と学科試験があり、その後、実技試験です。試験問題は持ち帰ることが出来、学科試験が終わると、解答が公表されるので、自己採点ができます。

実技試験は2~3人ずつ、受験番号順に呼ばれ、その数名で乗船して試験を行います。

国家試験の合格発表は試験から数日後に日本海洋レジャー安全・振興協会のホームページで公表されます。私のときは10月6日に試験を受けて、10月10日に発表でした

結果は無事合格しており、後日、ヤマハの海事代理士が免許証を受け取って郵送してもらえるので、特に何もする必要はなかったです。

最後に

この試験は実技もあるので、一発試験で受かるのはかなり難易度が高いと思いますので、多少お金は掛かるのは仕方が無いかと思います。

但し、いきなり1級を受験するのではなく、最初は2級を取得して、その後、更新のタイミングで独学で勉強して、1級に上げるのが経済的にもオススメです。

まあそんなに1級に上げる必要性は感じていないですが。

なかなか馴染みがない小型船舶操縦士免許ですが、無料の学科講習体験会を受けてみて、それで興味が湧けば次のステップに進めることが出来ていいですね。

自分で操縦をしながら、釣りをするなんていうのもやってみたいですね。

そうすれば、仕掛けの準備等でもたついても、船長さんから叱られなくても良いですから。

今回で必要な費用・書類

受講料・国家試験受験料・申請代行料:90,000円

証明写真:2枚

住民票(原本):1枚

住民票(写し):1枚

おわり