"Limited"→"Free"(式年とチロエ島)

12/22

今日、一昨年に建てた柱を引っこ抜きました。次の制作のための整地が理由でした。10月の諏訪旅行で「御柱かっけぇ」モードに入っていたので後ろ向きではありましたが引っこ抜きました。

「まぁ、一種の建て替えだ」と気持ちを切り替えながら伊勢神宮の式年遷宮を改めて調べました。

-"式年遷宮を行うのは、萱葺屋根の掘立柱建物で正殿等が造られているためである。塗装していない白木を地面に突き刺した掘立柱は、風雨に晒されると礎石の上にある柱と比べて老朽化し易く、耐用年数が短い。"

考えてみれば諏訪の御柱祭も6年(数え年で7年)に一度行われる。(御柱祭の別名を式年造営御柱大祭ということも今日知った)

式年遷宮も御柱祭も柱を土に埋めて腐るから式年で立て替えるのだと。

確かに今日引っこ抜いた一昨年のInahouseの柱も根元が腐っていました。

この人間と自然とのギャップを埋めるための式年祭という考え方にここ最近惹かれていた理由に、

チリにチロエ島という島があります。

海岸線にカラフルな木造建築が並ぶ美しい景観です。旧首都であるバルパライソにも同じような建築群が並んでいます。

チリは日本と同じような地震大国で津波も頻繁に来ますが、彼らはスーパー堤防や鉄筋コンクリートで津波に応戦するのではなく、貧弱な木造建築を並べます。そのかわりに材木屋やレンガ屋が残っていて、どっかの家の建て替えには周辺住人が協力して仕事をし、ある程度の大工仕事については親から子へ伝達されるそうです。

彼らは家がぶっ壊れるということを前提で家を建てます。

どうせぶっ壊れる(ことを知ってる)系建築:

-チリの海岸線のカラフルな木造建築(どうせ津波でぶっ壊れる)

-日本の神社の建て替えサイクル(どうせ木が腐る)

Inahouseの基本的な小屋の考え方です。

実験です。

ほぼ生きてることと同義です。

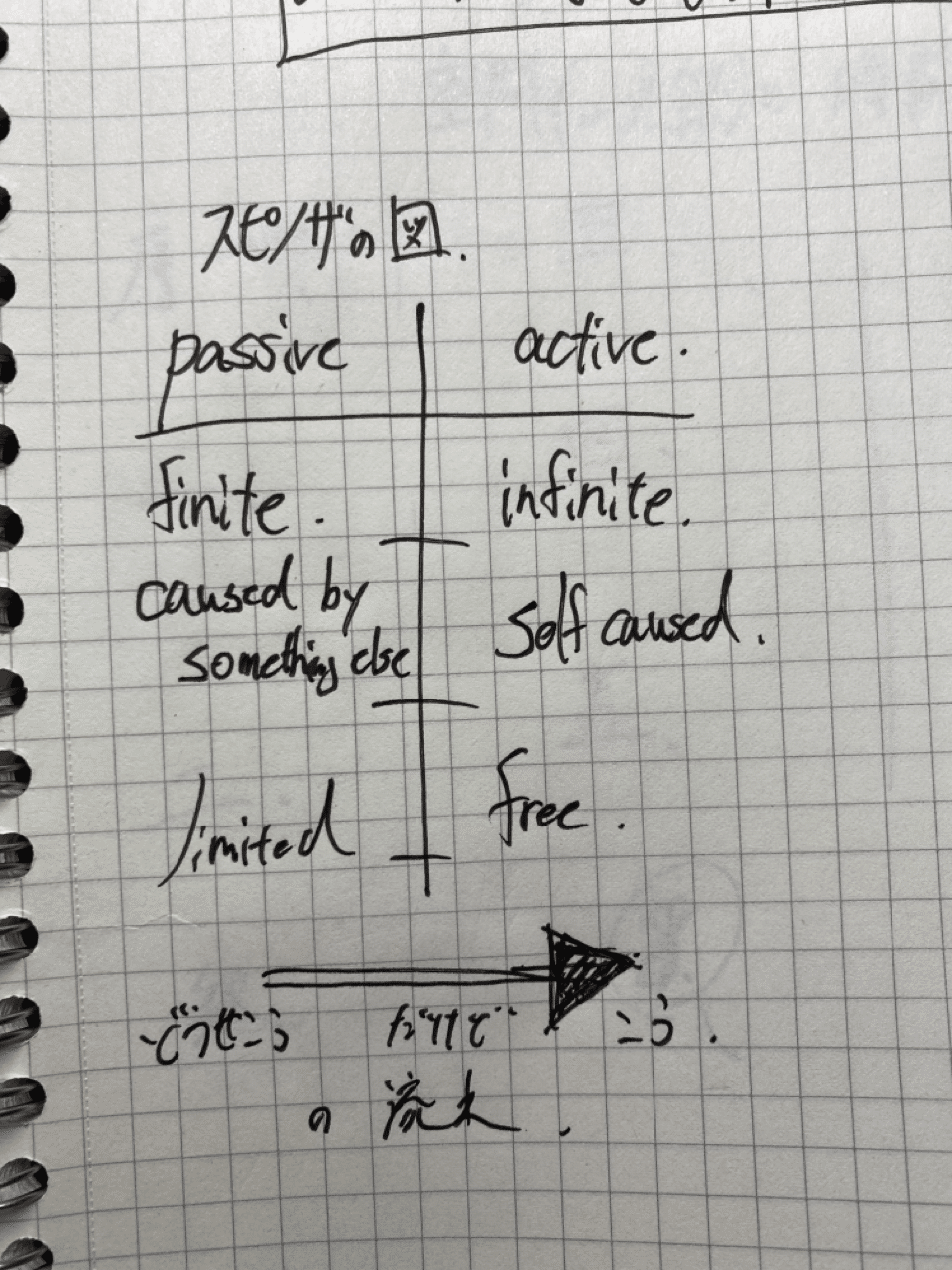

どうせ死ぬ→生きる

生きるは意思で、生きていることは矢印です。

自分にとって表現の意味はこのまま、

"Limited→Free"の矢印です。