何も無かったと言われた街 |鹿児島県頴娃町視察

鹿児島県頴娃(えい)町。方言がやたら強い街という印象もあるが、何やら普通とはちょっと違った動きをしているようにも感じる。

僕は今、鹿児島県が主催している「地域プロデューサー実践講座」に参加しており、その一環として頴娃町への視察を行った。街の盛り上がりの遍歴、NPOからビジネスへの転換、コミュニティのあり方など様々な気づきを得られた1日となった。その日の気づきをここに記したい。

番所鼻自然公園

視察の始まりは「番所鼻自然公園」から。案内をしてくれたのは「コミュニティ大工」として活動する加藤潤さん。

“コミュニティ大工”とは建築、不動産、まちづくりを合わせたような職種です。地域との関係の作り方、契約書の作り方、物件の目利き、実際の改修技術など、今までのキャリアを通じて身につけてきたもの全部が生きる。転職を繰り返して、天職に巡り逢えた気分です。

竜の落とし子~吉鐘~

始まりは小さなところからだった。この場所を観光スポットにしようと「座れる木の椅子」と「番所の鐘」を作る。

2010年当時の番所鼻公園は「木々や雑草が伸び放題で、せっかくの景観が活かされていなかった(加藤氏)」という。地元住人には日常の風景でも、新参の加藤氏には宝の持ち腐れに見えた。「タツノオトシゴハウス」の集客のためにも、もっと公園を盛り上げたい。

加藤氏が西村氏に相談したところ、おこそ会と観光協会が公園の魅力向上に協力してくれることになった。ただし、資金は両会がやっと工面した25万円。この金額で何ができるのか。西村氏は「神社でも建てたら」と言ったというが、そこから着想したのがタツノオトシゴをモチーフにした“鐘”だった。

そうすると、鐘を鳴らすと願い事が叶う「パワースポットーとして話題となったり、メディアに取り上げられるようになった。

そこから、行政も可能性を感じたのか、敷地一帯を整備したり、石の椅子を設置したり。

「ちょっとしたモデルとなるものを作ると、そこから行政も動き始める。」小さくとも一つ、成功イメージが湧く何かを作ることの大事さを教えてくれた。

イソヒヨコーヒー

2024年4月に公園内にオープンしたコーヒースタンドだ。視察の際は雨天だったものの、普段は最高の景色を眺めながらコーヒーを飲むことができる。

お店に立っていたのは、元地域おこし協力隊であった原本太郎さん。番所鼻自然公園を起点に、内閣府と連携しながら官民連携のプロジェクトを行なっていたとのこと。(時間の都合でそこまで深掘りできなかったが、協力隊として国の事業として官民連携まで突き進めてきたプロセスがめちゃくちゃ気になる)

pecan bagel(ピーカンベーグル)

この場所を立ち上げたのは、元々は大手の飲料メーカーに勤めていた、吉村千里さん。頴娃町の魅力に魅せられ、都内でパン作りを学び、お店を開いたとのこと。

神奈川県に住んでいたのですが、一人旅で訪れた鹿児島に「移住したい!」と考え、手を動かす仕事で、かつワンオペでできる仕事を逆算しました。そのときにいちばんに思い浮かんだのが、大好きなベーグル専門店でした。

この日は朝に大雨が降っていたにもかかわらず、お客さんも途絶えず、比較的若い女性も多く来ていた。僕も素敵な匂いに惹きつけられて二つほど購入。めちゃくちゃ美味しかった。

――― 開業された経緯を教えてください。

もともと1人旅が好きで2020年秋頃、鹿児島へ行きました。自然に触れたり地元の方との出会いを経て「鹿児島に住みたい」と思ったことがキッカケです。

――― 移住&開業に、南九州市頴娃町を選ばれた理由は?

旅行で訪れたのがキッカケでした。地域密着型の宿に泊まったことがキッカケで、鹿児島に仲間ができました。

南九州市頴娃町は県の端に位置しますが、町おこしに熱心な若手移住者が多いです。「地域を元気にしたい!」という熱意のある地元の方や移住者が多く、パワフルだなと感じました。また、面白い人も多く、「ここでなら挑戦したい」と感じたからです。29歳のときでした。

こんなふうに地域での生き方に興味を持っている人が地域にぐっと入れるような、関われる余白(関わりシロ)をどう作っていくか。

こういう関わりシロを作り出せるような人になっていけると良いのかもなあ。

だしとお茶の店 潮や、

地域の有志からなるNPO法人 頴娃おこそ会が、古民家再生にたちあがったのです。

地元大学建築科との連携もあり学生や多くのボランティアの応援ありコミュニティースペース「塩や、」として生まれ変わりました。

古民家再生のプロジェクトから始まったのがこの「塩や、」。最初はコミュニティスペースとして生まれたのちに、「「塩や、」をもっと活かして、石垣地区のレセプションにしよう。」と「だしとお茶の店 潮や、」は誕生した。

暮らしの宿 福のや、

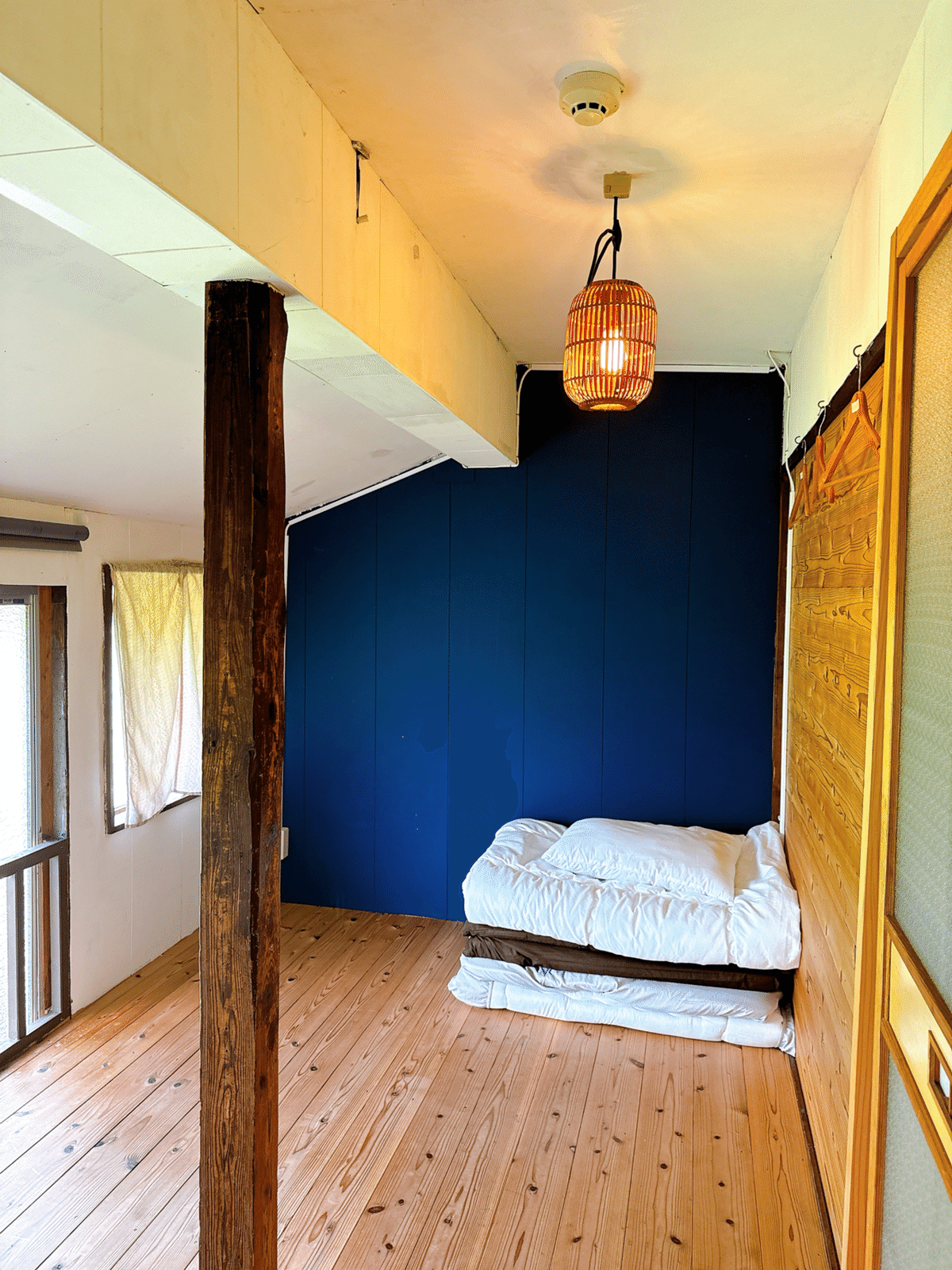

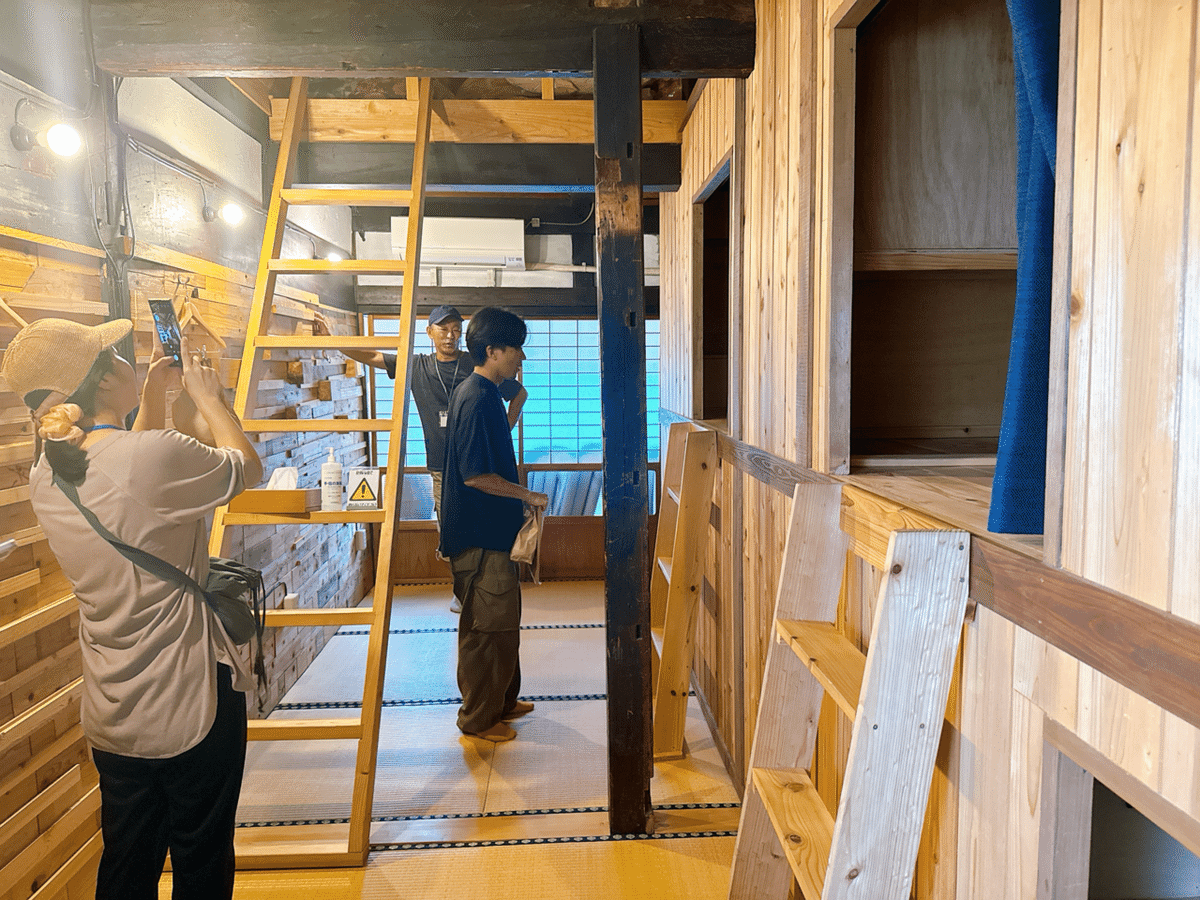

次に訪れたのは「福のや、」。100万円くらいの補助金でスタートしつつ、古民家だった場所をDIY。壁を作って部屋を分けていく。

今ではネットで「古民家」と検索してくる人や外国人も多くくる場所となっている。食事は気軽に外に出られるようにしていて、あまり部屋に閉じ込めないような設計にしているとのこと。

そういえば、ここまで出てきていた「潮や、」「福のや、」などの「、」は、小さな挑戦がひとつで終わりではなく、続いていくという街づくりの姿勢を示しているらしい。ここの他にも「ふたつや、」「茶や、」といった場所もある。

この後、いくつかの場所を案内していただいた。

座学タイム

最後にみんなでご飯(現場飯)を食べ、スライドを見ながら加藤さんのお話を伺った。胸に残った言葉をここに記したい。

・DIYは色んな人と一緒に行なっている。その時、お弁当ではなく「現場飯」を出しているのだがそれが良かった。これがあるだけでみんな楽しんでくれる。ただ毎回は作るのが大変なので、ダッチオーブンを使った簡単な料理を出したりしている。

→「同じ釜の飯を食う」ということはコミュニティ形成の根本、僕らの豊かさの根本なのかもなあ。

・コミュニティ大工は、プロとの親和性は薄かった。DIYや空き家改修をプロの目線で行うとかなり無理が出てくる。空き家改修は規格外の野菜を扱うようなもの。双方その認識の前提に立ち、空き家改修を行う。

→プロは知識による美意識とのズレが生まれやすく、最適化された柔軟な素人の方が地域に馴染むのかもなあ

・まずは仲間づくり、小さなプロジェクトづくりから。

→一足飛びにショートカットして心が折れるより、まずは小さく確かな成功体験が、プロジェクトにさらなる求心力をもたらしてくれるんだろうなあ

・「小さなパブリックマインド」を持つことが大事。地域や行政が関わりやすくなる。

→これは地域だけでなく今の世の中の潮流でもあると思う。事業意義に社会との接点を作ることは、心とお金を動かす。

・空き家改修には、ソフトが大事。不動産にも建築の人にも、プロに相談しても進まないことが多い。コミュニティ大工はその全部をカバーする。

→地域においてはある種のマルチプレイヤーがハマりやすいのかもしれない。これだけ特化、というよりは、得意領域がありながらもその周辺領域にもどんどん手が伸ばせるような。

・パブリックマインドも大事だけど、面白さが大事。楽しくないと来ない。その雰囲気を作らないといけない。そして、達成感も大事。「過程は楽しく、どこかで成果を出す。」ということを大切に。

→これはもう本当にそうだなと思う。正しさだけだと人は心が動かない。ついつい正しさに目が行きがちだけど、人の豊かさの根本は「楽しい」という気持ちだと思う。

最後に

最後チェックアウトの時、一人ひとり感想を言葉にするのだが、そこでも感じるところがいくつかあった。

参加者「『加藤さんは、地域の課題を、ワクワクに変えて、地域を変えていく。』ということをされてきたんだなと思いました。」

加藤さん「課題って、楽しいよね。」

なんだか僕はこの瞬間「課題って楽しい」ってことばにハッとさせられた。課題って聞くと、困りごととか、悩みとか、負の印象があった。でもそれは余白とも取れるし、求められている存在義務とも取れるし、ある種それが資源になったりもする場合もある。課題とは可能性だったりもするんだ。

これまでずっとビジネスの現場で「課題解決」ばかりをやってきたから、地域ではもう課題どうこうは置いておいて、自分のやりたいことだけをビジョンに掲げて突き進めたいなと思っていたし、そっちの方が楽しいと思っていた。だからこそ「課題って楽しい」という言葉に感じるものが大いにあった。

もうひとつ、

参加者の方々には元々は頴娃町の近くに住んでいた方が何人かいらっしゃって「何もなかった、あの頴娃がね。」「まさかあの頴娃が。」と口を揃えて話していた。

今僕の目から見ると、こんな素敵な地域資源があるなら色んなことできるじゃんとか思ってしまうこともあるけれど、きっと当時はそんなこと全く思える場所でも無かったんだろう。

小さな挑戦が、さらなる挑戦を呼び、そこから大きなうねりとなる。

僕が住む日置市の吹上浜も、可能性に満ちたな地域資源だ。もっと活かしようは色々あるんだと思っている。僕ならどんな挑戦から始められるだろうか。そんなことを考えた1日だった。

ーーーーーーーーー

このnoteでは、「ほぼ」毎週1つ、日々の活動内容や感じたことを発信していきます。もしよろしければフォローいただき、今後もお付き合いいただけると嬉しいです。