ゼロからの独学簿記3級攻略法(エクセル活用)

前記事でも書いたように、ネット試験を受験できるようになったことで、十分に準備が出来たタイミングで受けられるのはとても良いと思いました。

では第1問から順にどのように勉強していったのか、を書きます。その前に簿記の流れは「ふーん」というレベルで良いので見ておきましょう。

★取引発生→仕訳→総勘定元帳に転記→試算表作成→決算処理→損益計算書・貸借対照表作成→勘定締め切り→★からリピート

この一連の流れですね。第3問まで勉強すればこの辺りは実感として理解できますので最初は「ふーん」で大丈夫。

第1問攻略法

まず社会人経験がない方やこの分野のワードがピンと来ない方は、登録者数の多い簿記系YouTube動画を観るのをおススメします。

ともかく問題集に沿って出題範囲のすべての仕訳問題を解きまくれば良いんです。

ポイントはこの概念です。

これが理解出来れば全く難しいことはありません。

それぞれ左が借方、右が貸方になりますので、出題のネタがどちらの増加、減少になるかで即回答することができます。表のどちらかに該当するかも問題をこなしていけば理解できますし、間違えた問題は意識して「費用が増えたから左(借方)が増える!」等唱えてください。

そして右と左の金額の合計は必ずイコールになる!それだけです。

左側の表に該当するものについては

左側(借方)は増えるとうれしいもの!右側(貸方)は増えると嫌なもの!

と単純に覚えてしまいましょう。

商品10,000円をA社に売り上げ、代金を現金で回収した。

という問題が出たとしたら、増えてうれしい現金(資産)が回収により増加したので左側(借方)に「現金 10,000」と記入してしまいましょう。対する貸方は「売上 10,000」と記入します。これは右側の表の「収益」の増加になりますね。収益の増加、ということがわからなくても、わかった方の逆に適切な勘定科目を選択し、同じ金額で入れれば正解します。

現金 10,000円│売上 10,000円

この法則がわかればどんな複雑な記載のされかたで来ても対応できます。どちらかが自信を持って解答できれば良いわけです。

第1問のトラップ

最初に踏まえておかなければならないのは以下2点です。

■小切手の扱い

他社振出しの小切手を受け取った→「現金」(資産)の増加→左側(借方)に書く!

当社振出しの小切手を受け取った→「当座預金」(資産)の増加→左側(借方)に書く!

当社小切手を振り出した→「当座預金」(資産)の減少→右側(貸方)に書く!

これ最初把握してなかったので頭が???になる問題がありました。

■商品取引とそれ以外の取引における注意点

あとは商品取引の場合まだ受け取ってない、支払っていないものは「買掛金」(負債)、「売掛金」(資産)となりますが

備品などそれ以外のものについては「未収入金」(負債)、「未払金」(資産)

そして私がよくミスったのは以下のパターンです。

①仕入諸掛り(当社負担)の仕訳/売上諸掛り(当社負担)の仕訳

・仕入諸掛り(当社負担)の仕訳

A社より商品10,000円を仕入、代金は掛けとした、なお引取運賃(当社負担)500円を現金で支払った。

の時は借方の「仕入」は引取運賃を含めた「10,500円」となります。仕入にかかった費用なので仕入原価に含めるということです。

仕入 10,500円│買掛金 10,000円

│現金 500円

・売上諸掛り(当社負担)の仕訳

B社へ商品10,000円を売り上げ、代金は掛けとした、なお発送運賃(当社負担)500円を現金で支払った。

売上諸掛りを当社負担した時は「発送費」として処理します。

売掛金 10,000円│売上 10,000円

発送費 500円│現金 500円

この2パターンが間違えやすかったです。私だけですか…?

②固定資産購入の処理

備品10,000円を購入し、代金と引取運賃500円は現金で支払った。

これ運賃と分けたくなってしまうんですが、備品の取得原価=購入代価+付随費用なので、これが正解です。

備品 10,500円│現金 10,500円

これ本番で間違えてしまいました… 減価償却費の計算する時も取得原価で計算するので、引っかからないようにしないといけません。

③消費税の支払い、受取り

これも現金の場合は間違えないのですが、「買掛金」「売掛金」となる時にそちらに消費税分を含める、というのがなぜか抵抗があって(笑)別にしたくなるのですが、ここは税込み金額を「買掛金」「売掛金」にして大丈夫なんです。

最後の方までここはよく間違えた問題でした。

商品10,000円(税抜価格)で仕入れ、代金は掛けとした。なお、消費税率を10%とし、税抜方式で記帳する。

これで正解です。

仕入 10,000円│買掛金 11,000円

仮払消費税 1,000円│

あとは金額が大きくなったり、決算処理だったり、再仕訳だったり複雑にみえる問題もシンプルに考えれば大丈夫。繰り返し曖昧な問題、自信を持って答えられなかった問題を理解してからリピートすれば必ず満点狙えます!私1問ミスったけど!

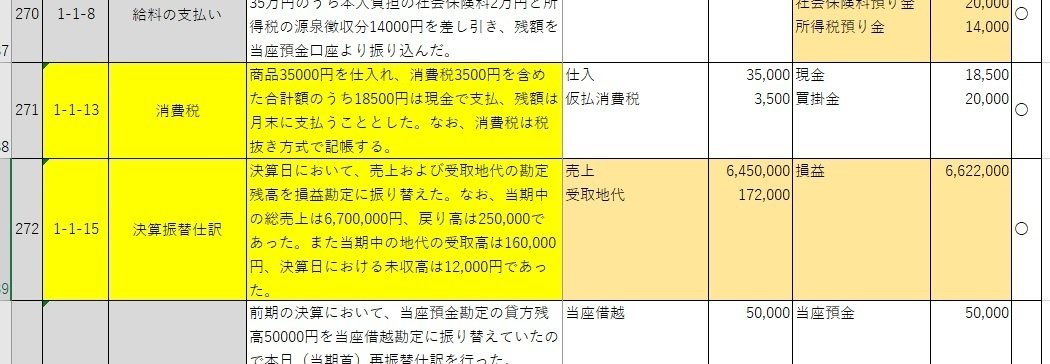

私はタイピングが全く苦ではないので、エクセルでやった問題を全部データベースにした上で学習しました。2回目からは学習がスピードアップします。2回しかリピートしませんでしたが。

正解したら正解欄が〇になるように計算式を入れてあります。自信を持って答えられた正解問題は非表示にしていくことによって苦手な問題だけをやる効率的な方法です。まぐれであたっても正解とはしません。手書きでやっても同じ方法をとります。何より「やること」を減らしていくことで気分が楽になりますのでオススメです。

第2問攻略法

①点数がとりやすい問題

取引に応じた補助簿の選択

文章穴埋め問題

商品有高帳

②仕訳が正確に出来ればまあ得点できそうな問題

売掛金元帳、買掛金元帳

固定資産台帳

伝票の推定

仕訳日計表

①②については過去問を何パターンか繰り返せばしっかりと得点できる問題であり、①についてはサービス問題だと思います。

③問題文を読む時間、考える時間がかかりそうな問題

勘定記入(有形固定資産)

勘定記入(決算仕訳・再振替仕訳なし)

勘定記入(決算仕訳・再振替仕訳あり)

勘定記入(決算振替)

資料の内容、ボリュームによっては結構時間がかかるものもあるので、問題文を読んだ時点でこれは時間がかかりそうだ、と思った場合は迷わず第3問に移りましょう。私も少しやりかけたんですが、「こりゃ時間かかるわ」と感じたので次に行きました。正解でした。苦手な方は何度も繰り返して勉強しましょう。私もここはまだまだ理解が足りてません。2級ではこの辺りどうなるのか…楽しみです!

第3問攻略法

正直第1問、第2問の勉強はつまらなかったんですよ… でも第3問に入って多少経理っぽくなってきた!と楽しくなりました。しかも第1問の仕訳特訓がここでしっかり活かされてきます。

第3問は必ず支給された計算用紙に記載していきましょう。「決算整理事項等」で出される文章をしっかり読み込み結論を書いていきます。

1.現金の実際有高は16,800円であった。帳簿残高との差額は原因不明のため、雑損または雑益で処理する。

という問題であればまず計算用紙に「①現金 16,800円」と書き、帳簿上は現金17,000なので実際の現金の方が少なくなっています。よって「雑損 200円」と書きます。それと同時に画面の方にも入力してしまいましょう。もちろんその後に現金や雑損をプラマイする問題が出てくるかもしれませんが、その時にまた変更すれば良いです。万一時間が足りない場合、全部計算用紙に書いてから転記だとリスクが大きいので、部分点をしっかりとる為にも都度画面入力をオススメします。そのような要領でプラスする勘定科目、マイナスする勘定科目をメモった上で即画面に入力しながら進めていきましょう。ほとんど同じような問題なので慣れればここはしっかり解答できるようになります。

第3問のトラップ

保険料、家賃、借入金、貸付金等の問題でありがちなのが未収費用(利息・家賃)、前受費用(利息・家賃)などが発生するパターン。これ必ずでます。まず第3問にとりかかる際に決算がいつなのか、を確認しましょう。12/31なのか3/31なのか。私これで結構練習中はミスりました。思い込みですね。

保険料のうち120,000円はx1年10月1日に向こう1年分を支払ったものである。

という問題であれば12/31決算ならば9ヶ月分が前払費用となりますし、3/31決算ならば6ヶ月分が前払費用となります。せっかく計算の仕方はわかっているのに、決算日や月数のカウントミスがあると不正解となってしまいます。ここはしっかり計算用紙にメモして見直し用にエビデンスを残しておきましょう。私は練習の時はエクセルでやっていましたので、すぐに不整合、間違いがわかります。

この段階では理解するのが優先なので計算機で無駄に時間を使いたくない、ということでこの方法をとっていました。計算機を使った合計計算は模試を実施するようになってから購入し、やり出しました。第3問は基本がしっかりと理解できていれば満点が狙えるパートなので、確実に得点していきましょう。極端な話、第2問0点でも第1問と第3問が満点とれれば80点ですから。

合計が合わない場合、どこが違うのかは引き算をすることで察しがつくものもあれば、1番から見直しをしないと解決できない場合もあります。1問1問を正確に確実に記録しながら解くことで一発でバシッと計算が合い、正解するようになります。計算が合ったらとりあえずは大丈夫だとみなし、第2問の保留にしていた問題をやったり、第1問の見直しに入りましょう。

第1問もしっかり記入したつもりでも勘定科目や金額が空欄になっていたり、桁が違っていたり、ということもありますので、ラスト5分でしっかりと見直ししましょう。

ネット試験の注意点

勘定科目がアクティブになった状態でマウスホイールの操作をすると解答が動いてしまうことがあるのですぐ違うセルに移るか他の部分をクリックして確定させる。

数値も同様で他のセルに移るか他の部分をクリックすることで3桁ごとのカンマが付きますのでそれで必ず桁ミスの確認をしましょう。

携行品は計算機以外ロッカー等に預けますが、テストセンターによって解像度も異なり文字が小さく表示される場合もあるので、目の悪い人はメガネの持ち込みを忘れないようにしましょう。

トイレは必ず受験前に済ませ、ドライアイの方は予め目薬もさしておきましょう。

これでバッチリです。模試練習でコンスタントに85点以上をとれるようになってから受験予約を入れましょう。無駄な受験料を払わないように…

私は引き続き2級の勉強に入ります。果たしてどの程度3級より難しいのか…百聞は一見に如かず、何事も自分でやってみないとわかりませんね。やればできる!出来ないのは単純に勉強不足なだけです。繰り返し繰り返しやるのみ。

グッドラック!