「花譜」と「カイカ」

はしがき

決戦は凄まじい2日間でした。

1日目の「現象Ⅱ」はV.W.Pの可能性と、等身大の魔女たちを見ました。魔女たちならば何だってできる、そう再確信させる素晴らしいライブでした。

2日目の「怪歌」は「花譜」の挑戦、良い意味でのカンザキイオリ氏からの脱却、そして新たな可能性が表されました。中盤以降の新曲ラッシュでは、カンザキイオリの去ったあとの「花譜」の未来と彼女の成長が垣間見ることができました。

そして明かされた「廻花」。

「花譜」≒「廻花」という関係は複雑で、観測者の間でも解釈が分かれています。好印象を持つ者とそうでない者、どちらの意見も尊重されるべきものに違いはありません。"お気持ち"が乱立するということは「花譜」を大切に思っている人がそれだけ多いということです。しかしながら「廻花」の発表は観測者を混乱させ、争いに発展しかねないものではあります。私はそれが嫌で嫌でしかたがありません。

Twitterにも書いたのですが、観測者同士の「気に入らないなら出てけ」だけはやめてください。 声、姿、歌、表現。 好きの形が多様なのも「花譜」と観測者の素晴らしいところであると思っています。

本noteは著者である私自身が今回のことを、飲み込むために咀嚼したものであり、備忘録であります。咀嚼にあたってTwitterを中心に様々な意見を拝覧していますので、どちらの意見をもつ方も本noteにふれ、他の意見に対して納得をしてくれればと思います。

観測者同士の争いは、見たくありません。

注意事項と結論

本noteでは以下の点に留意をお願いします。

・人名は2回目以降敬称を略すること。

・「花譜」「廻花」の"向こう側"にいる少女を、PIEDPIPER氏のTweetより引用し「オリジン」もしくは文脈によって「彼女」と呼称すること。

・二つの姿は「彼女」自身の選択であって、尊重されるべきものであり、観測者各位が複雑な心境にあることは明白なれど「廻花」を否定することは「花譜」を否定し、「彼女」を傷つけるため最も行ってはいけないこと。

・観測者同士の争いを避けるため、本稿に述べた意見への批判批評は著者に対して行い、意見を持つ不特定多数に対して批判批評を行わないこと。

この4点です。

本noteにおける結論

まず第一に、「花譜」と「廻花」はそれぞれが別のメッセージ性をもつ「オリジン」の表現方法であって、どちらかに優位性があるとか、どちらが真であるとかといったことはないと断言できます。

「花譜」について語る際には、彼女は"普通の女の子"であり、偶像的に不変なものではなく、変化し続けるものであるということを念頭に置かなければなりません。諸々の諸事情の中ではじめは"手段"としてバーチャルの形を取った「花譜」は一つのプロジェクトに発展したことで、「彼女」自身の成長による"内側からの変化"と数々のクリエイターや観測者から影響を受ける中"外側からの変化"によって実に流動的に変化を続けています。それは大きな可能性の塊であって固定的なものはなく変わり続けるもので、ほぼ毎回のライブで登場する"新たな形態"やバーチャルヒューマン「VIRTUAL BEING KAF」もその現れであると思われます。エンターテイメントの集合体である「花譜」は一人を指すものではなく、"「花譜」を取り巻く一つの現象"の名称と捉えてもよいでしょう。それゆえ、「花譜」を「花譜」単体で見ることは、可能性を抑制することに繋がりかねないと思われ、その流動性もまた彼女の魅力だと考えられます。

対して「廻花」は「彼女」の彼女自身が創る歌を通して、「花譜」以上に"一人の女の子"を表現しています。より一層自分の本質を前面に表現する「廻花」は、「花譜」を一人のバーチャル存在と考えていた人にとって受け入れがたいものであることは当然です。「花譜」を流動的な一つの現象として捉えるとよいと思います。技術的な面では"手段"としてバーチャルを継承しつつ、「花譜」とも違う形の、変化型のバーチャルシンガーとして表現されます。この深化オルタナティブ銘打たれた"手段"は、PIEDPIPERの世界観にある「可能性の拡張」とそれへの"挑戦"を表していると言え、「花譜」のテーマでもあるとも言えます。

「花譜」も「廻花」も、どちらも「オリジン」の可能性の拡張であって、"手段"としてバーチャルがあることは共通しています。両者はそのビジュアルからも読み取れるように、"エンターテイメントの集合体"である「花譜」と"本質"を表現する"一人の女の子"である「廻花」との違いがあります。しかし、どちらも「彼女」であることは変わらず、花譜を花譜たらしめる「声」はどちらも同じものです。PIDEPIPERがこの二つの存在について「シームレス」と語っているように、「オリジン」を通じて両者は一つの存在としても二つの存在としても見ることができます。

「廻花」の登場によって今後、「花譜」はより一層"集合体"としての性質を強め、"一人の女の子"を表現する性質は「廻花」に振り分けられるでしょう。「花譜」の姿でそれを見たかった観測者がいることは明白です。そういった観測者にとってはそもそも"エンターテイメントの集合体"という表現が肌に合わないとも思います。

しかし、これを"一人の女の子"の成長だと捉え、変化に順応していくこともまた重要で、それは「花譜」から与えられた観測者の成長と可能性の拡張であるとも考えられないでしょうか。「花譜」が成長するのならば、観測者もまた成長しなければ、「花譜」の目指す可能性の拡張に応えられていないのではないでしょうか。

変化することへの恐れとは凄まじいものです。「廻花」の登場によって観測者は突然これに見舞われました。でも私達が「花譜」から受けていた感動はいつもその変化によるものです。リアルとバーチャルの間という変化、歌唱形態の変化、卒業・留学という変化、これ以外にも様々です。変化は「花譜」のテーマであり、これはゆるぎません。観測者はそれを観測することで「花譜」に参加してきました。だからこそ、「廻花」という変化もまた観測し、見届けるべきだと思います。

観測者として私達がするべきことは、「彼女」の挑戦を応援し、しっかりと観測しとげることではないでしょうか。

以上をこのnoteの結論、伝えたいこととさせていただきます。ご精読ありがとうございました。

以降の章ではそれぞれ「花譜」と「廻花」についてを、インタビュー記事やライブパンフレット、PIDEPIPERのnoteなどを引用しつつ推し量って、より詳細にまとめていきます。

※引用は「怪歌」を含む各種ライブパンフレットの内容のネタバレになるため、その点が気になる方はブラウザバックを推奨します。

「花譜」―"エンターテイメントの集合体"―

"手段"としての「花譜」

「花譜」は所謂Vtuberとは違うものであることは、都度語られてきたことです。

花譜はバーチャルYouTuberという文化が大いに盛り上がったからこそはじめて顕在化出来た、今の時代ならではの未完成な才能です。

同時にバーチャルYouTuberシーンからはやや脱線している存在であることにも運営チームとしての自覚はあります。

私達のポリシーは、世界の片隅で埋もれている才能を最大化させる為に「バーチャル」を活用することです。

その為あくまで実在の本人の性格や空気感を活かすことを至上命題としています。

なので説明を丁寧にする程どうしても設定を超えて本人自身についての所謂「メタ的なこと」に触れてしまう時があり、それらを好まない方々がいる事実も理解しております。

それらを理解した上で今後も花譜はあくまでノンフィクションをベースに、花譜のキャラクターとしてのフィクション性が混在する入り組んだ世界観を持つ存在であり続けたいと考えています。

【中略】

世界の何処にでもいる普通の女の子の「可能性の拡張」が我々が今実現させたい"仕事"なのです。

バーチャルシンガー花譜運営チーム・プロデューサー

PIDEPIPER―であると思われるプロデューサー―は「可能性の拡張」と言う言葉で「花譜」を表しています。「花譜」はアバターをまとった人間であり、「花譜」は、アニメのキャラクターのように100%のフィクション性を持って演じられるものではなく、むしろノンフィクションを主軸とした「オリジン」をアウトプットする媒体としての成分が強いということが読み取れます。それゆえ「花譜」は固定的ではなく、本人の成長によって変化していくものであることがわかります。

―――花譜はタレントであり、IPであると。

PIEDPIPER ただ僕はアーティストをIPって呼ぶ人はあんまり好きじゃないんですね。わかりやすく言うと、初音ミクも花譜もバーチャルシンガーと呼ばれていますが、大きく違うのは、花譜はアバターをまとった人間なんですよね。アバターと言ってしまっていいと思っています。なぜかと言うと、もうキャラクターを演じなくてもいいと思っているからなんですね。普通の女子高生がアバターを持つことで活動が広がって、地方にいながら絶対届かなかったところに歌を届けることができている。そこに可能性の拡張があるわけです。

―――イラストや3Dモデル、音楽までいろんな要素が組み合わさっていますが、あくまで人間であるということですか?

PIEDPIPER アバターを持っていようがクリエイティブ要素が多かろうが、花譜はひとりの人間であり、やっぱり普通のすごく若い女の子なので、プロデュースの上でもそこを無視しないように細心の注意をはらっています。技術的な進歩もあり、クリエイティブがどんどん強くなっていくことは喜ばしいことはではありつつ、本人を完全に無視した表現をやってし まったらいけないと思う。ビジネスの仕方やテクノロジーは日々変化していっても、最後はやっぱり感情的な部分だと思っています。花譜というプロジェクトの中心にいるのはあくまで歌が大好きなひとりの女の子であって、僕らは花譜の声が好きだから続けていけています。

また、花譜が現在のバーチャルの姿を取って活動を始めたことについては、当時中学生であった本人の顔出しのリスクを考えた形であることがPIDEPIPER―であると思われるプロデューサー―から以前語られており、ここからも「花譜」においてバーチャルは手段であって目的ではないことがわかります。

花譜は複数の諸事情の中で、結果的にバーチャルシンガーという選択肢に希望を持ち、本来なら音楽シーンの中には登場すら出来なかったかもしれない未完成の才能です。我々は彼女の歌声にある種の必然性を感じ、

いくつかのハードルを乗り越え、今日に至ります。

【中略】

物理的な状況から東京での活動が難しく、出会った当時は13歳で中学生という立場、またそれ以外のいくつかの事情も重なって、当時本格的な音楽活動をするのは実質不可能な状況でありました。

そして、顔出しすることに強い抵抗感がある彼女の御両親に「バーチャルYouTuber」というカルチャーが存在する事を説明し、VTuberを支える文化やテクノロジーを活用していけば、遠く離れた場所でも未成年が安全に活動、運営が出来るのでは無いか?とお話をした結果、あるひとつの可能性が見えてきたのです。

※現在は御両親の温かい理解と協力の元、彼女は今も東京に月一回程度お母様同伴で上京し、レコーディングや収録などを行なっています。

https://note.com/futashika/n/nbf92d30b1822

現在は「神椿市建設中。」をはじめとする関連IPが形成されたことに加え、ライブなどエンターテイメント面でのより一層の挑戦に当たって、当初よりもバーチャルであることを前面に出すことが増えたために、バーチャルであることが目的のように見えます。確かに「神椿市建設中。」など「神椿市」関連IPはバーチャルであることに大きなメッセージ性がありますが、これは「花譜」の目的としてのバーチャルではなく、後述の"エンターテイメントの集合体"としての「花譜」の一端としてのバーチャルだと考えます。

「花譜」を考える際にはこの"手段"としてのバーチャルと、「可能性の拡張」であり成長し変化し続けることを念頭に置く必要があるでしょう。

複数の姿をもつバーチャルシンガーとしての「花譜」

「可能性の拡張」であり成長し変化し続ける「花譜」はそのテーマに沿って、今まで数多の歌唱形態を辿ってきました。それが今回深化オルタナティブ4という語で「バーチャルアバターを複数持ち、ひとつだけの外見から自由になること」と換言されたわけです。この複数のアバターを持つということについては花譜本人とPIDEPIPERとそれぞれがバーチャルシンガーの可能性として語っています。

バーチャルヒューマン化した自身の感想

現実世界でお洋服を変えるように、姿をいくつも持てる可能性があるということは、バーチャルな者の特徴であって、すごく面白いと思います。人が見た目に対して抱く印象とか得る情報量ってわかりやすくて多いと思うのですが、花譜のそれが変わったときに、自身の、もしくはそれを見るみんなの、何が変わるのか、すごく興味があって、ワクワクしています。

https://natalie.mu/music/pp/alpha-u02/page/2

P:『怪歌』のテーマでもありますが、中核にあるオリジン本人の魅力が変わらければ、いろいろな外見があっても良いのではないかという考えから、VIRTUAL BEING KAFが誕生しました。

どうしても外見の好き嫌いは出てきてしまうと思いますが、フォトリアルな表現が好きな方もいるのであれば、バーチャルシンガーの可能性を広げるために挑戦すべきだと感じたんです。

バーチャルヒューマンは賛否ありましたが、複数のアバターもつというのは「可能性の拡張」であり、「花譜」のテーマであります。

花譜:やっぱりバーチャルな存在である花譜と、生きている私自身の線引きって曖昧なところがあると思うんです。アバターの花譜と私を切り離して見ている人もいれば、同一の存在として認識している人もいて。私自身もその関係性に整理がついているわけではないんですけど、ライブでお客さんに 直接歌声を届けられたときに、自分がここにいて、誰かに見てもらえているとすごく感じることができたというか。変な言い方になっちゃうんですけど、自分が花譜の中にちゃんと存在しているんだと実感できるのがライブなんです。

"エンターテイメントの集合体"としての「花譜」

「花譜」は、廻花がライブ中に話していたように、"エンターテイメントの集合体"として存在するものだと考えられます。

「花譜」という存在は、決してオリジンからの一方向で構成されているものではなく、様々なコンテンツを通じて観測者やクリエイターとともに共創されているものです。PIEDPIPERや花譜本人が常々"「花譜」というプロジェクト"と述べていることからも伺えます。

「花譜」はある種のプロジェクトであり、映画制作のようなチームワークでの総合芸術でもあり、ネット上に生きているバーチャルな歌姫でもあり、少し遠くに住んでいる極々普通の実在する15歳でもあります。

【中略】

バーチャルシンガー花譜運営チームプロデューサー

https://note.com/futashika/n/n382a4780b8bd

PIEDPIPER:「私だけど私じゃない」というのは、本人のなかで間違いなくあると思います。最初はその差が強くありましたが、途中でそれが融合してきたように感じます。 花譜の場合は、自分のことをライブなどで、「花譜」というプロジェクトだと認識している言い方をすることもあります。そうやって客観的に見ているところがすごく面白いです。これは本人が花譜をネガティブにとらえているという意味ではなくて、そういう風にしないときっと受け止められなかったのかもしれないです。

https://www.cinra.net/article/202301-piedpipersakumahiroshi_mrymh

そしてこの"「花譜」というプロジェクト"というところから、「花譜」について"「花譜」を取り巻く一つの現象"と換言できると思います。「花譜」とは花譜一人を指すのではなく、クリエイターや「花譜」を観測する観測者も含めた"エンターテイメントの集合体"であるということです。これは花譜本人の発言からも読みとれます。

花譜は今この言葉を書いている私だけのものではなくて、たくさんの人の愛と想い、偶然のような運命がいくつも絡み合って、形成されています。

当然ながらいつもみなさんに届くのはまぎれもなく私の声ですが、そもそも受け取ってもらった時点で、もうそれは私が思う私ではなくなっていると思っていて、(受け取ってもらう形になるまでにもさまざま想いの結合はありますが)受け取ってもらった数だけ花譜がいるのだと思っています。わたしはそのような、他人と交わることでうねったり歪んだりひっくり返ったりして、それぞれの中で変わっていく花譜の形を、そのストレートにいかなさすぎるもどかしさすらも、愛しく感じています。

――そこから『不可解』というライブシリーズが始まっていきます。花譜さんには同名の楽曲もありますが、“不可解” という言葉に対してどんな印象を持っていましたか?

花譜:バーチャルシンガーとしてアーティスト活動をしていくことは、私にとって未知の世界に足を踏み出すような感覚があって。自分の存在や置かれている状況も、これから先どんな風になっていくのかも全然分からなくて、その中で進んでいくこと自体が当時の私にとっての"不可解"でした。でも、 活動を重ねる中で"不可解"の意味も変わってきたように思います。今はバーチャルもリアルもただの特徴でしかないと思いますし、それがどんどん混ざり合って混沌としているような感覚があるんです。リアルとバーチャルの狭間に私や観測者の方々の想いが集まってきて、その集合体が"花譜"とようないう存在を形作っているというか。もう二度と元に戻すことはできない混沌の中、みんなで花譜を観測していることが"不可解"だなって。

"エンターテイメントの集合体"であり、共創されるプロジェクトであるため「花譜」は実に流動的な性質を持ちます。固定的なイメージはなく、固定的であるように見えるイメージもまた流動の中にある一側面に過ぎないと言えるでしょう。それは創作などの作用によってもたらされるだけではなく、「彼女」自身の成長によってもたらされるものでもあります。

以下は「不可解(再)」に際してPIEDPIPERが「花譜」のプロデュースについて語ったインタビューです。

──VTuberの体裁なのに、きちんと年を取るのが面白いです。アーティストが年を重ねて表現が変わっていくように、花譜ちゃんが少女から10年、20年を経てどう変化していくのかが見てみたい。

PIEDPIPER ちょっと20年後は僕自身も何をやってるのか分からないので保証できません(笑)。でも、なるべく長く頑張りたいなと。一方で物語は終わりを決めるから面白くなると思っていて、どこかで「花譜」としての節目はつくる必要はあるのかなとも思います。VTuber運営は終わりをイメージ出来てないから事故が起こりやすい側面があるんじゃないかと僕は常々感じていて。

──わかります。例えばアニメも1クールで終わるからそこに向けて全力で走って、運悪くヒットしなかったらじゃあ次がんばろうみたいな。終われないというのは辛い。

PIEDPIPER だから花譜としてのストーリーにはある程度終わりを決めていて、そこに向かってどういう風に進めていくかはなんとなくは見えています。もちろん物語が一度完結した後、彼女自身が何をやっても全然OKで、変わらず応援するつもりです。もしかしたら本人として外に出てもいいかもと思うフェーズが彼女の中でいつか来るかもしれない。それでも僕は全然いいと思う。本当にいい歌声だから。 とはいえ花譜はまだ全然始まったばかりなのでご安心ください(笑)

https://panora.tokyo/archives/5472

固定的なイメージを持つ既存のVtuberと対比して、年を重ね成長する「花譜」について語られています。

加えてここでは「花譜」としての物語は、彼女が成長するにつれて変化していくもので、いつの日か節目をもって一つの終わりを迎えること――オリジン露出の可能性――が示唆されています。「花譜」は花譜自身の成長と"プロジェクト"としてのコンテンツの付加によって成長します。何度も言っていますが、「花譜」は固定的なものではありません。

"エンターテイメントの集合体"である「花譜」は、一人を指すものではないと繰り返してきましたし、この集合は観測者らを巻き込んだ一つの現象だと言うことも述べてきました。

よって、

「オリジン」=「花譜」

という等価関係でも

「オリジン」→「花譜」

という不可逆的関係でもない。

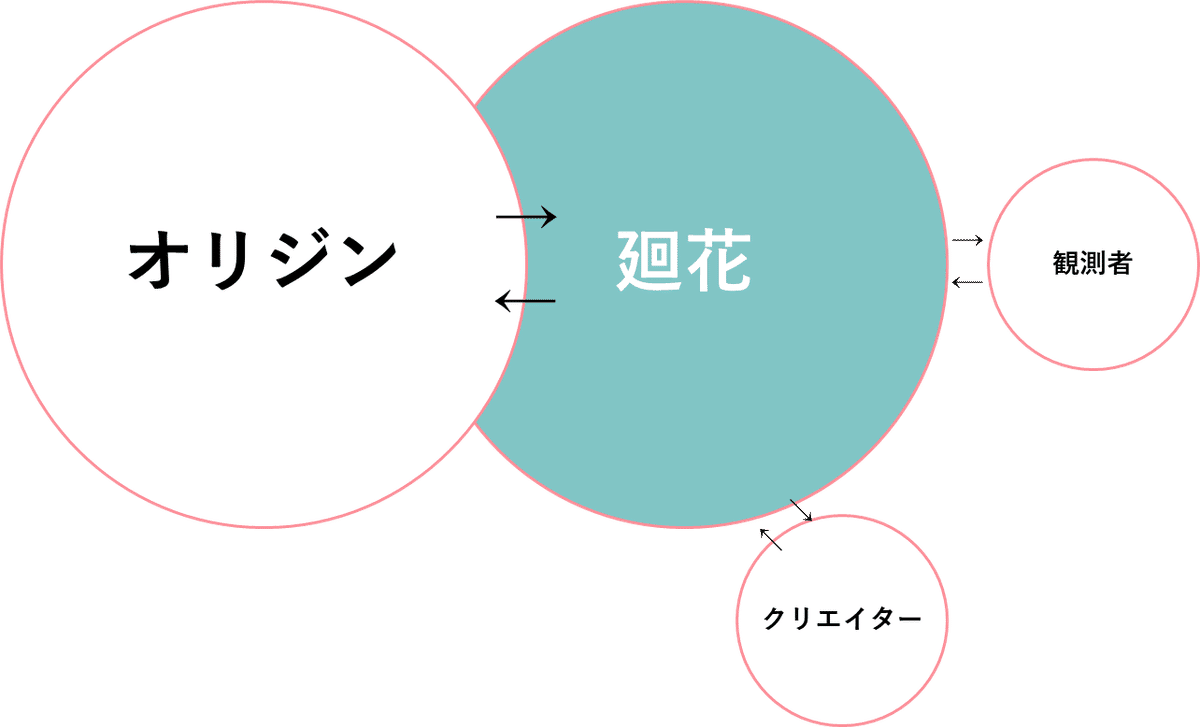

以下の図のように

「オリジン」→「花譜」←「観測者etc」

という双方向関係であり、これらを包含するもので、その内には各種コンテンツや観測者などが含まれると考えられます。

観測者は観測・創作を行うことで「花譜」に、クリエイターや関連IPもそのように「花譜」を構成しているということです。

以上が「花譜」の考察です。

"手段"としてのバーチャルを駆使し、流動的で成長を続ける「可能性の拡張」として存在する「花譜」は"プロジェクト"、"「花譜」を取り巻く一つの現象"であると考えられ、"エンターテイメントの集合体"であります。

「廻花」に対する気持ちの差が生まれているのは、花譜を今まで「花譜」として固定的に見ていたか、「にほんのどこかにいる一人の女の子」として成長し変化するもの見ていたかの違いによると考えられます。 この蟠りには、「花譜」が"一人の女の子"とともに成長し、またエンターテイメント性を強める中で変化し続けるものであるということを理解することが重要だと思われます。

「廻花」―"本質"を表現する"一人の女の子"―

自分自身の内側から湧き出るものだけで形作る「廻花」

「廻花」に関係して、深化オルタナティブ5は「現実の身体に、バーチャルインターフェイスを実装し、リアルとバーチャルの関係性を反転させた『あらたな存在』へと分岐すること」であるとされます。この深化オルタナティブについてPIDEPIPERはnoteにて「バーチャルな存在に於いての可能性の拡張を意味します。」と説明しています。ここでいう「リアルとバーチャルの関係性を反転」とは、リアルをバーチャルに落とし込むという従来の関係性を逆転させた、バーチャルをリアルに落とし込むことを意味していると考えられ、PIDEPIPERが構想してきた「可能性の拡張」の過程の一つであると見えます。

その深化オルタナティブ5によって登場した「廻花」は、バーチャルでありつつもオリジンのもつ人間性と感情とをリアルへと表現する、"一人の女の子"であると言えます。これは廻花本人とPIDEPIPERの発言からもわかります。

「花譜」そして「廻花」、どちらも私です。

エンターテイメントの集合体と言っていいかも知れない、どんな歌も楽しく自分らしく歌っていく「花譜」。

より自分自身の内側から湧き出るものだけで形作る「廻花」。

――プロデュースワークと花譜さん自身の表現の切り分けですね。

P:そうですね。最初の頃は今まで以上に演出性が高かったと思います。寓話を交えた演劇的なアプローチは僕自身がやりたかったことで、カンザキくんをはじめ様々なクリエイターに関わっていただくことで素晴らしいものが生まれたのは確かですし、これからも花譜やリスナーの方々にとって不可欠な要素だとは思います。一方の「廻花」は、アレンジやビジュアルにおいてクリエイターの方々から力を借りることはありますが、花譜から出力されたものを最大化して見せていく機会になります。この二つを両立していくことがファンの方々の満足度に繋がると思いますし、プロデューサーとして今できることなのではないかと考えています。

「オリジン」の作った曲を表現していく、より「オリジン」に近いアウトプットの方法が「廻花」であると言えるでしょう。それ故に「廻花」においてはより人間性の高い"本質"を表すことが増えてくるはずです。

廻花本人もPIDEPIPERもこの点については「花譜」との違いとして述べています。

あてどない、誰にも言えないことを言えたり、気持ちをぶつけられたりするのが、私にとっては歌で、少なくともそれで、周りにいる大切な人を傷つけたり困らせたりしないでで済んでいると思っています。それがより個人的なものになっているのが「廻花」の曲だと思います。

――現在、ソロ、V.W.Pのメンバー、VIRTUAL BEING KAF として同時に活動していますが、そこに廻花としての姿も加わっていくのでしょうか。

基本的には同時並行でやっていこうと思っています。花譜はどんな音楽性の曲も自分のものに出来る才能を持っているので、いろいろなことに挑戦していき、可能性をどれだけ狭めないかが大切だと思っています。一方で廻花は、花譜のオリジンとも言える存在なので本人から産まれたものを大事にすることがテーマです。本人から湧き出る美しくピュアな音楽を、どのようにコーディネートすれば皆さんにより広く届けられるかという挑戦なので、花譜のようにエンターテインメントを追求するのとは少し異なります。これらを同時に展開していくことは、新しい時代のバーチャルアーティストの一つの切り口になると思っています。

「花譜」と対象的な点はこの、"本質"を表すところにあるといえます。

もう一つの自分の姿である「廻花」

「廻花」を「廻花」たらしめるもう一点は、「オリジン」と等価ではなく、むしろ「花譜」と等価関係であるということです。

「廻花」の登場によって観測者の脳裏には、「彼女」のフィジカルアーティストとしてのデビューです。たしかに、PIDEPIPERは前述のインタビューでフィジカルアーティストの可能性について語っています。

もしかしたら本人として外に出てもいいかもと思うフェーズが彼女の中でいつか来るかもしれない。それでも僕は全然いいと思う。本当にいい歌声だから。

https://panora.tokyo/archives/5472

しかしこれは未来の話、可能性として語られており、「廻花」はまだその域には達していないものです。この点は廻花本人とPIDEPIPERが明言しています。

大切な「花譜」とはちがう形のもう一人の自分。可能性。

バーチャルシンガーソングライターとしての私。

それが「廻花」です。

また廻花をあえて「バーチャルシンガーソングライター」と表現したのは、

彼女の「存在の可視化」にバーチャル性を持たせているからです。

昨日のライブは、ステージ場でライティングしてシルエットにしているのではなくLEDに代々木体育館内に作った収録スタジオから本人を生中継させる形で、CGの舞台美術と本人をリアルタイムで融合させています。

専門的には「バーチャルプロダクション」と言われる領域になります。

今後も廻花の可視化については最新の技術を使って花譜とも違う変化型のバーチャルシンガーとして表現していく予定です。

https://note.com/futashika/n/ne9a077827607

「廻花」は「花譜」と並ぶ"もう一つの姿"であり、「廻花」もまたバーチャルシンガーソングライターというかたちで"手段"としてのバーチャルを用いています。注意すべきはこの、「廻花」=「オリジン」ではないということです。

たしかに「廻花」は「オリジン」の本質をより一層表現しますし、バーチャルシンガーソングライターとしてスクリーンに映し出された影はフィジカルのそれでした。しかし「廻花」は「オリジン」に限りなく近いものの同じ存在ではありません。「廻花」も「花譜」同様「オリジン」の表現方法であるのです。

また廻花自身が「自分自身の内側から湧き出るものだけで形作る」と語っているように、「花譜」に比べてエンターテイメント性は控えめで、「花譜」とは異なり"集合体"ではないことがわかります。PIDEPIPERも次のように語ります。

「廻花」は、アレンジやビジュアルにおいてクリエイターの方々から力を借りることはありますが、花譜から出力されたものを最大化して見せていく機会になります。

なので、以下の図のように、「オリジン」と「廻花」とは密接につながるものの、観測者やクリエイターとは少し間を開けていることがわかります。しかし、この"間を開けている"というのは決してネガティブなことではなく、また双方向に関係することがないといったことでもない、"一人の女の子"としての成分が強いことを意味します。

これは決して観測者をないがしろにしているのではなく、共創するのではなく「歌を届ける対象」として見ているということです。

以上が「廻花」の考察です。

"手段"としてのバーチャルと「可能性の拡張」としての成分は「花譜」同様ですが、"集合体"ではなく、"本質"を表現する"一人の女の子"として存在しているのが「廻花」という存在です。

「花譜」と「廻花」

ここまで「花譜」と「廻花」とを考察してきました。両者はそれぞれが別々のメッセージ性をもつ存在であり、両立し、どちらが上位であるだとかということはありません。

「花譜」は"エンターテインメントの集合体"であり、"「花譜」を取り巻く一つの現象"を指すもので、共創していくものであると言えます。その集合は、「彼女」の成長そして観測者による観測などによって常に目まぐるしく変化して、固定的ではない流動的なものです。

「廻花」は「花譜」以上に"一人の女の子"を表現しています。「より自分自身の内側から湧き出るものだけで形作る」と語られ、共創するものではなく、「彼女」の"本質"を一層強く表現する、より一層「オリジン」に近い存在です。

この両者は形は違えど、どちらも「彼女」です。それは相互に関係して、完全に別のものではありません。一つの存在としても二つの存在としても見ることができます。

そしてXにも書きましたが、花譜と廻花はシームレスなひとつの存在です。

でも彼女自身が自分自身が創る歌を「拠り所」にしていることを大事にしたいと考えているからこそ、その作品に関しては廻花に分けるべきだと思っています。

そして全く違う二つの存在というよりも、「オリジン」から産まれた「花譜」に更に、もうひとつの作品性をもつ本質「廻花」が追加されたと思ってもらえたらと思います。

状況によって花譜が強まったり廻花が顕在化したりしますが、オリジンは一人の歌が好きな女の子だということは代わりようがありません。

https://note.com/futashika/n/ne9a077827607

――現在、ソロ、V.W.Pのメンバー、VIRTUAL BEING KAF として同時に活動していますが、そこに廻花としての姿も加わっていくのでしょうか。

基本的には同時並行でやっていこうと思っています。花譜はどんな音楽性の曲も自分のものに出来る才能を持っているので、いろいろなことに挑戦していき、可能性をどれだけ狭めないかが大切だと思っています。一方で廻花は、花譜のオリジンとも言える存在なので本人から産まれたものを大事にすることがテーマです。本人から湧き出る美しくピュアな音楽を、どのようにコーディネートすれば皆さんにより広く届けられるかという挑戦なので、花譜のようにエンターテインメントを追求するのとは少し異なります。これらを同時に展開していくことは、新しい時代のバーチャルアーティストの一つの切り口になると思っています。

PIDEPIPERがこう語るように、両者は相補性をもっています。「廻花」の登場によって観測者は「彼女」の新たな一面を見ることができるでしょう。

たしかに、今回の「廻花」の登場は、「花譜」を一人のバーチャル存在と考えていた人にとって受け入れるのに時間がかかると思います。しかし、「花譜」は流動的な一つの現象であり、変化し続けるもので、それは彼女の魅力でもあります。「廻花」はいわば「可能性の拡張」とそれへの"挑戦"です。

「廻花」の登場によって今後、「花譜」はより一層"集合体"としての性質を強め、"一人の女の子"を表現する性質は「廻花」に振り分けられるでしょう。「花譜」の姿でそれを見たかった観測者がいることは明白です。そういった観測者にとってはそもそも"エンターテイメントの集合体"という表現が肌に合わないとも思います。

しかし、これを"一人の女の子"の成長だと捉え、変化に順応していくこともまた重要で、それは「花譜」から与えられた観測者の成長と可能性の拡張であるとも考えられないでしょうか。「花譜」が成長するのならば、観測者もまた成長しなければ、「花譜」の目指す可能性の拡張に応えられていないのではないでしょうか。

変化することへの恐れとは凄まじいものです。「廻花」の登場によって観測者は突然これに見舞われました。でも私達が「花譜」から受けていた感動はいつもその変化によるものです。リアルとバーチャルの間という変化、歌唱形態の変化、卒業・留学という変化、これ以外にも様々です。変化は「花譜」のテーマであり、これはゆるぎません。観測者はそれを観測することで「花譜」に参加してきました。だからこそ、「廻花」という変化もまた観測し、見届けるべきだと思います。

PIDEPIPERはnoteで次のように語ります。

5年間花譜を応援してくれた人達を裏切ることは絶対出来ないし、誠意は持つべきです。それでもそれなりの時間をかけここまで愛してもらえる存在になったのは、勿論本人の努力の結果でありそのことを運営としても本当に誇りに思っています。

だからこの道はきっと難しい道になるだろうと思いましたし、そう単純な話ではないことも理解しています。

今はまだもしかしたら難しいかもしれませんがあまり枠組みに囚われずに、自分達が好きになった一人のアーティストの挑戦を応援してもらえたら嬉しいです。

そしてわかってくれてる人達が沢山いることも理解しました。ありがとう。

https://note.com/futashika/n/ne9a077827607

観測者として私達がするべきことは、「彼女」の挑戦を応援し、しっかりと観測しとげることではないでしょうか。

Im Sunyata