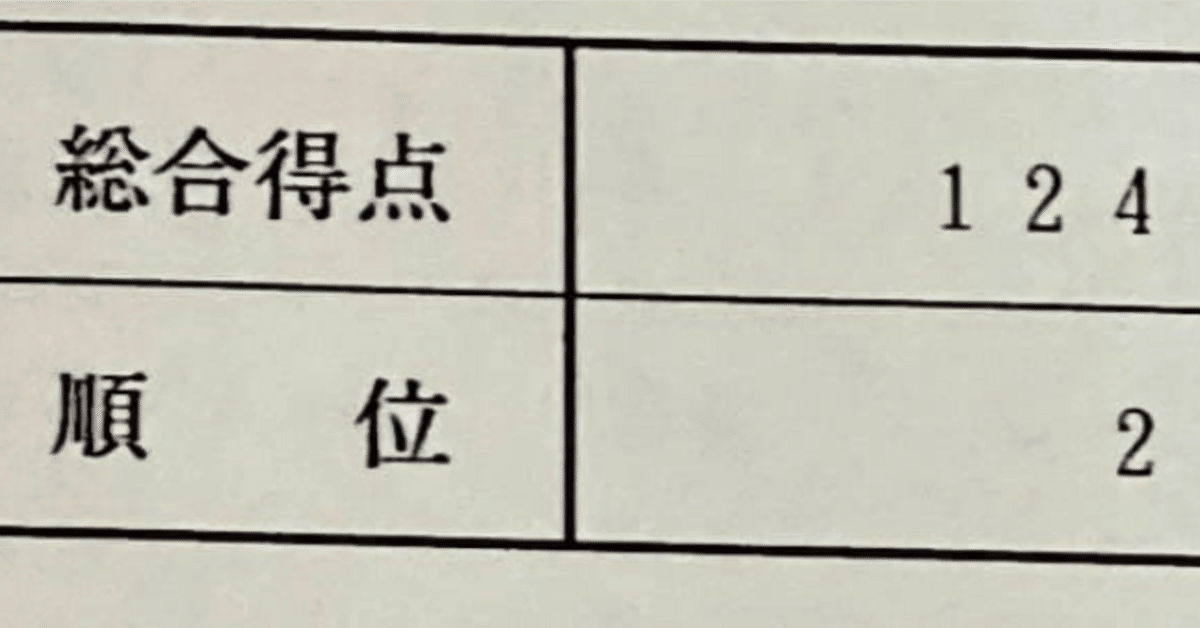

【再現とまとめノート付】予備試験口述試験2位による鉄壁口述対策

本記事の内容

本記事は予備試験口述試験2位の合格者が担当し、口述試験の内容、対策方法を簡潔にまとめます。A +やCなどはその事項の重要度を表します。最後には担当者の口述試験再現と、実際に使用していた各科目のまとめノートがあります。まとめノートの方は体裁が私用そのままなので、リアルですがおまけくらいに思ってください。本記事を読んでいただければ、口述試験の対策のイメージが湧くはずです。

口述試験とは

口述試験とは、面接形式の予備試験最終試験です。論文式試験の合格発表から約1ヶ月後に実施されます。2日間にわたって行われ、一方が民事、他方が刑事の日程となり、その順番は受験生によって異なります。自身の科目日程は受験票の記載で通知されます。

大まかな流れ

まず1年分過去問再現を1人で読んで、何が聞かれるのかなど分析します。そしてそこで感じたことを意識しつつ、以下で紹介するようにインプットを行い、対策期間後半では教材の事例と過去問、模試でのアウトプットの比重を高めていきます。ここでいきなりですが模試は論文試験合格直後すぐに予約しましょう。受付期間は非常に短いです。

民事科目

出題範囲:訴訟物や請求の趣旨、攻撃防御方法(抗弁等)、請求原因や要件事実、民法知識、民事執行保全手段、民事訴訟法知識、法曹倫理

使用教材:大島本(A+)、アガ一問一答民事実務(A)、民法民訴インプット教材(A)、民法民訴論証集(B-)短答問題集(C)

訴訟物や請求の趣旨、攻撃防御方法(抗弁)、請求原因や要件事実、民事執行保全手段

まずは大島本を通読します。時間のない場合は1周目からでも良いですが、次は解説部分に自分でハイライトを入れましょう。次回以降周回するときの時間短縮をします。そして、記載事例を読んで要件事実を何も見ずに答えられるか、問題集のように使いながら、解説ハイライト部分の通読を並行するフェーズを経て、最終的には問題集としてだけ使うように移行していきます。直前期に即座に復習するために、抗弁の流れなどの攻撃防御パターンや要件事実をまとめた、まとめノートをwordで作るのもお勧めします。

並行してアガ一問一答も使います。大島本ほど浸透した教材ではありませんが、大島本にない要件事実や民事執行保全知識を補強したり、アウトプット経験のために使います。直前期(試験数時間前など)はチェックをつけた問いだけ解いて、高速で民事実務を一周するための教材として重宝しました。

民法知識(令和5年より新傾向)

大島本にない抗弁の想起や、理由づけのために各自使い慣れたインプット教材での民法知識の復習も重要です。特に令和5年では傾向が変わり、法律用語の定義から民法論文に近い事例処理など、民法の知識をメインで問うようになったため、民法教材の効果が強く出ました。

加えて余裕のある人は論証集や短答問題集で、理由づけを問われた時の対応強化や、細かい知識への対応強化をしましょう。ただし、これらは必須ではないです。

証拠による事実認定、民事訴訟法知識

ある事実を認定するにはどのような証拠が必要か問われる年があります。これは過去問でパターンが出きっているため、過去問でその都度ストックしていきましょう。たまに証拠収集方法や管轄、複雑訴訟について問われることがありますので、民訴について各自使い慣れたインプット教材で復習することをお勧めします。しかし優先度は最低ランクです。

法曹倫理

大島本を使います。一点注意点があり、全て覚えようとしてはいけません。過去問や本記事の別紙と照らし合わせて、頻出とそれ以外でメリハリをつけたインプットを意識しましょう。頻出のものは別紙にまとめますが、条文番号まで言えるようにしましょう。

刑事科目

出題範囲:罪名、構成要件と定義、刑法論点、捜査、公判、法曹倫理

使用教材:基本刑法2(A+)、基本刑法1(B+)、刑事実務基礎の定石(A+)、基本刑事訴訟法1(B)、刑訴インプット教材(B)、刑訴短答(B-)、刑訴条文素読(B-)

罪名、構成要件と定義、刑法論点

ネタ本とも噂されている基本刑法2各論を使います。大島本に類似した使い方です。通読、ハイライト、ハイライト部分周回と事例問題の罪名アウトプットの並行、事例問題のアウトプットという流れです。意識すべきポイントは、構成要件と定義は必ず押さえ、回答した罪名が成立する理由まで答えられるように細部まで読み込むことです。刑法では民事に比べて論点の深いところまで問われる傾向があります。論文式試験では自説だけ満足に書ければよかったものの、口述ではそこに試験官が反対説から反論して反対説への理解が問われることがあるのが特徴的です。反対説を覚えるのに加え、「自説の不都合は量刑で考慮する」など、自説への反論を受けた時の回避方法を過去問でストックしましょう。各論を優先し、総論は論証集の確認、余裕があれば基本刑法というスタンスで良いです。

捜査、公判

刑事実務基礎の定石を使います。はじめの証拠構造や認定論などは飛ばします。刑事訴訟法の範囲のみを周回しましょう。各手続きの要件を、条文を見ずに言えるようにします。ただ、六法をおろそかにするという意味ではなく、条文番号を問うてきたときや、何も返答が思い浮かばず窮地に追い込まれたときのために条文の位置は確認しておきましょう。

基本刑事訴訟法、各自インプット教材も使います。定石本は厚みからもわかる通りメジャー部分を簡潔にまとめたものです。遮蔽措置など細かいところや、マイナーな手続きについても聞かれることがあるため、それの補強に使います。細かい知識のために上訴を抜いた刑事訴訟法の短答過去問や、条文位置把握のための条文素読もお勧めですが最低優先度で大丈夫です。

法曹倫理

刑事実務基礎の定石で対応しますが、民事同様、過去問を分析して頻出のものとそれ以外でメリハリをつけてインプットします。

模試や過去問の使い方

1年分は、勉強スタート前の傾向分析のために読みましょう。そして残った過去問は、実際に面接形式に慣れるために使いましょう。口頭で出された問題を理解して、その場で相手に伝わるように口に出して回答するのは、紙面の問題を脳内で処理するのとは違った難しさがあります。周りの人に出題をしてもらうのがベストですが、できない場合は自分で2役して、対人経験は模試で積むこともありです。

先述のように模試は締め切りが早いですので論文合格がわかったらすぐに申し込みましょう。伊藤塾、LEC、ロースクールタイムズなどがおすすめです。2回以上受験することをお勧めします。

試験でのコツ

わかる問題での最低限の返答

わかる問題についてはたくさんアピールしたくなりがちですが、これは絶対に避けるべきです。思いもよらないところで法律のプロに、面と向かって深く突っ込まれる可能性があるのが、論文とは違う口述試験の怖さです。返答を最低限に抑えることは防御方法として非常に有効ですし、スムーズに面接が進みイメージも良いです。「成立しますか?」に対しては「はい・いいえ」のみで答え、理由づけなどは聞かれるまで黙っておきましょう。

わからない問題ではなんとなくでも考えを発する

逆にわからない問題は積極的に浮かんだことを、まとまっていなくても言っていきましょう。よく言われることですが、試験官はなんとか受験生を受からせようと、正解に導こうとしています。沈黙が続く場合、正解に導くことができないですので、助け舟を得るためにもわからない問題では恐れずになんとなくの返答でもしてみましょう。

試験官の文末を口に出す

試験官の質問に答えられていないと、評価はとても下がります。それは難しい理由づけの問いで、あまり理由になっていないものを答えるなど高度なものから、請求の趣旨を聞かれたのに請求原因を答えてしまうなどの凡ミスもです。主査「Aはなんですか?」受験生「Aは〜」というように文頭に付け加えることで、凡ミスも防ぐことができ、難しい問題では沈黙を防ぎつつ考える時間を確保できます。

目を見て話す

面接であり、評価をするのは面と向かって対話した試験官の主観ですので、好印象を持ってもらうために、主査も副査もどちらもしっかり目を見て話しましょう。

口述試験再現とまとめノート5つ(私用そのまま)

最後に口述試験再現とまとめノートを貼っておきます。まとめノートは体裁を整えることも考えましたが、実際皆さんがご自身で作られるときに、どのレベルのノート作成で足りるのかなどのリアルを感じていただいた方が良いと思ったので、そのままの状態で貼ります。特に刑事系は記載情報が多く混雑していますが、印刷の上、自分で重要部分に色付けをしてそこを重点的に見返すことをしていました。