あんちきちー2:外惑星と内惑星

再始動したthe exact sciences in antiquity読書です。つづき。

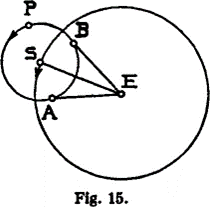

中心Sを持つ周転円の内惑星Pの角速度は、地球に対するSの角速度よりも大きい。内惑星PがEからはずれた周転円の一部の場合、Pの動きはSの動きに加算され、惑星の動きはSの動きより大きく見える。これを順行という。

えーーわかんないwwたぶん翻訳も間違っているーw。いや、順行はわかるよ、でもこの説明がわからない。あのね、まず角速度がわからないので調べる。

角速度ω =

θ (動いた角度Radian)/ t(Time)

ω=r/t(s) ①

てことね、おっけ。

で、円周との関係でいくと、円周は=半径×2×円周率なので2πr。

360度一周することを周期Tとよび、

v (速さ) = 2πr / T ②

となる。

なので①②をあわせて、ω = 2π / Tとなる。

あ、わかったかも。

つまりつまり、S=太陽は1日約1度回転するでしょ。それで、Sの周転円上にある惑星Pが仮に1度うごくと、地球から見るとPが相乗効果でSよりも動いてるってことになるってことでしょ?なるほど!そういうことにしておこうw。

ちなみに順行の英語は2つあって、"direct" motion、あるいはprograde.

はいつぎ。

PがA-B間を移動するときはPは逆方向により早く動く。これを逆行(retrograde)という。これは見た目(天空)のうごき方においても同じことがいえる。E(地球)から見てP(惑星)とS(太陽)が同じあるいは近接しているとき、太陽の明るさでPは見えない。よって惑星が見えるようになるには

ある程度惑星が太陽から離れる?(elongation)必要がある。

わかる。これもわかる。はいつぎ。

図16のE-S間は見えない時の弧でsuperior conjunction=外合に近い状態のとき。これはO-r(inferior conjunction)よりももっと大きい。

R-i´は太陽より前に昇る。ゆえ、この時の惑星はmorning star(明けの星)と言われる。弧S-Qは日没の後に沈むのでevening star(宵の星)と呼ばれる。

あかん、わからんくなってきたw。

図17は同じ現象をグラフにして現したもの。横軸は時間で、縦軸が地動説的経度(longitude)。ストレートの線は太陽の動き。

図18は外惑星の図。惑星の動きは太陽の動きより遅い。逆行はほぼ反対の位置で起きる(太陽と惑星が地球からみて逆の方角にあるとき)。したがって外惑星の逆行は内惑星とは違い、”観測できる”。外惑星の場合は1周に一度だけ見えなくなるが、それはconjunctionにあたるQ-rの時。 Ø 点・V点は順行から逆行の転換点。あるいはその逆で逆行から順行への転換点で、それぞれ第一、第二ステーショナリーポイントと呼ばれる。

ねねねね、その点、どこにあります?書いて無くない?ついでにいうとあの記号はなに。星座の記号か?

悲しい。あほすぎて悲しい😢。

休憩。

ぱん

あーあったーーーー!これだ!

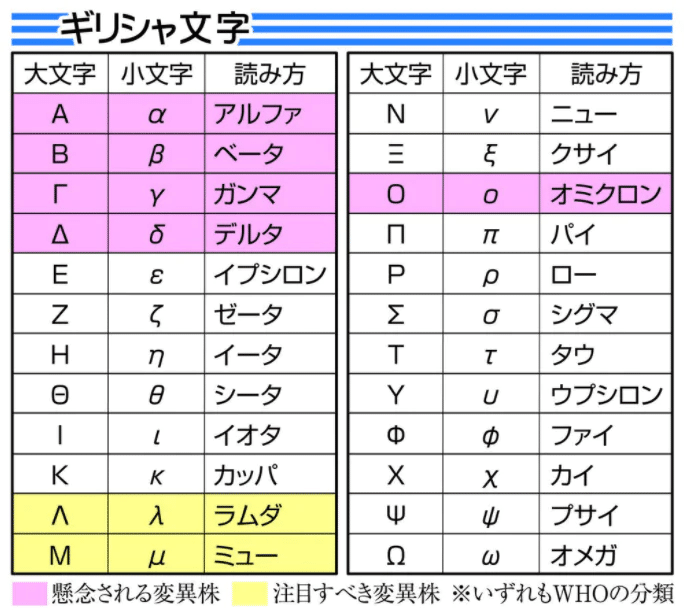

あ!もしかして、これは、ワード文書に書き出したときにΨがVに誤変換されたとか?ちょっとまってよーPDFの方見て見る。

がーん。。。やっぱり誤変換されてた。。。ショック。。

なので訳文も修正しますね。ぜんぜん進まねーw。

図16のΣーβ間は惑星が見えない時の弧でsuperior conjunction=外合に近い状態のとき。これはΩーτ(inferior conjunction付近)よりももっと大きい。

τーΣは太陽より前に昇る。ゆえ、この時の惑星はmorning star(明けの星)と言われる。弧βーΩは日没の後に沈むのでevening star(宵の星)と呼ばれる。

はい、じゃあクリアになったので次へいきましょー!

バビロンではもともと惑星の出現と消失(見えなくなること)を固定星の最初および最後の視認で類推することに関心があった。固定星とはたとえばシリウス、あるいは月との関係での類推も。中略ープトレマイオスが彼の惑星理論を発展させ、太陽と月のアノマリー(近点(離)角?)が非常に説明可能な次元に来ていた手法によって、幾何学的手法をすでに廃棄する段階にあった(へたくそすぎる訳、シンプルに書いてくれー意味わからん)。ここぼつ。

いや頑張れ私。

バビロンの天文学者がどのような現象を予測しようとしていたかはさておき、それは既存の太陰暦をベースにして展開されたはずである。たとえばある惑星が任意の日から数えて100日後に再出現したとする。この瞬間は何の日に割り当てられるべきか?それ(100日)をはさむ3つの太陰月(three intermedeiate lunar month)は29日だったのか、あるいはすべて30日だったのかなどを知る必要があるが、このような疑問は lunar ephemeridesによって完璧に答えることができる。 lunar ephemeridesの目的は、ある任意の月が29日なのか30日なのかを決めることである。しかし、惑星現象はとてもゆっくり進む。木星や土星を記録するテーブル(座標?)は1周で60年~かかる。暦上の日付を前もって決めるには完全なlunar ephemeridesの計算を数十年間分しておく必要がある。

はいここで止めます。 lunar ephemeridesをググります。これかな。

さらに、惑星の動きを実際に計算するには、統一された時間尺度が必要である。こういった課題は非常に聡明な仕掛けによって一気に解決されることとなる。時間単位としてSynodic month(さく望月)を用い、30の等間隔に分割したのである。バビロン人はこれらの単位に特別の名前を付けていなかったようだが、単に”DAYS”と記述した。近代の学者はLUNAR DAYSという言葉で表す。私著者はヒンドゥー天文学からとって、これを”Tithi”と呼ぶことにする。

はー?

朔望月=

太陽に対して月が天球を1周する時間、いいかえると月が満ち欠けする周期、新月から次の新月まで(満月から次の満月まで)の時間。 平均の日数は29.530589日(29日12時間44分2.9秒)である。太陰太陽暦では、朔の日を月の第1日目に合わせることにしているので、朔望月の計算をもとに1日(ついたち)を決め、大の月(30日の月)、小の月(29日の月)を配当していくようにしている。もちろん平均すれば、平均朔望月にほぼ等しくなる。なお、純粋太陰暦であるヒジュラ暦は三日月状の細い月が最初に見える日を月の初めとしている

Tithi=

ティティとは、月と太陽の黄経差=月の満ち欠けを、12°ごと=30個に等分したものです。

太陰暦月の日付を数えるのに用います。

新月から満月までの満ちていく期間を白分 Śukla pakṣaといいます。

満月から新月までの欠けていく期間を黒分 Kṛṣṇa pakṣaといいます。

白分と黒分それぞれで日付を数えます。

Prathama、Dvitīya、Tṛtīya、Caturthī、Pañcamī、Ṣaṣṭhī、Saptamī、Aṣṭamī、Navamī、Daśamī、Ekādaśī、Dvādaśī、Trayodaśī、Caturdaśīは、それぞれ1日、2日、・・・、14日を意味します。

頭文字のS、Kを使って"S 1"、"K 1"のように表わすこともあります。

あーつかれるーーーーーーーーーーーーー!かてきょがほしい😢