あんちきちー7:ジグザグ関数を理解(位置推算暦・等価階数・サロス周期編)

やっほー。この三連休を待ちに待っていた。シフトもNGで出してたw。

どばっとやったるわい。今日はジグザグ関数のところ理解したるわい。

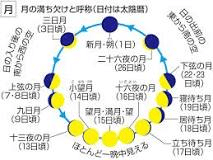

基本的に太陰暦。純粋な太陰暦を想定してください。

①暦月・暦日のはじまり(起点)はいつ?

答え:日没直後に新月が初めて見える夕方に暦日がはじまる。

②日(1日)とは

答え:日没から次の日没まで

③1か月とは?

答え:難問。29日以下でも30日以上でもない。

太陽は1年で360度、30日で約30度移動する。

すなわち月と太陽との合(新月)はおおよそ30度。

しかし月はこの間に約390度移動している。

新月が見える条件として太陽と月との距離を決める必要が出てくる。

事実:月は1日に13度移動する。太陽は1日に1度移動する。

このとき12度の距離を離角という。離角は1日に12度ずつ増えるが、これは概算であり、太陽も月も一定の速度では動かないすなわち1日の離角は10度から14度まで季節によって変動する。

④黄道の傾き

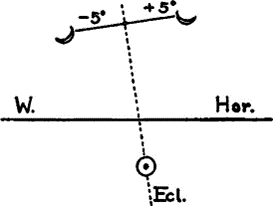

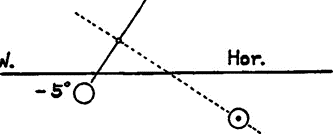

地平線との角度が季節によって変化する。バビロンでは約30度から80度まである。下記図のとおり。

⑤白道

太陽だけが黄道状を運動し、月は黄緯に対して±5°の範囲で周期的に黄道から偏る。弧の偏りは黄道に垂直に測られる。

しかし、秋の場合は黄緯の影響で月が地平線に一層近寄るか逆に一層離れるように見える。

ちょっとよくわからなくなってきたけど・・・

秋分と春分??おなじじゃね?

「黄道」と「天の赤道」は、お互いがおよそ23.4度で交差しているため、2点で交わることになります。 この2点のうち、太陽が南側から北側に通過する点を「春分点」、北側から南側に通過する点を「秋分点」とよび、 太陽がちょうど「春分点」を通過する瞬間を二十四節気のひとつ「春分」としています。

こっからがいよいよ具体的になってきます。

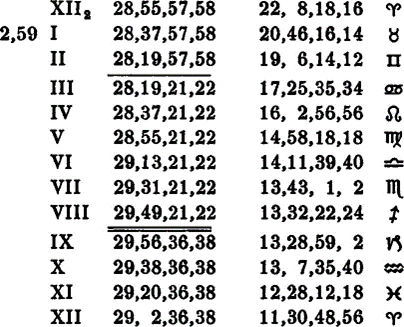

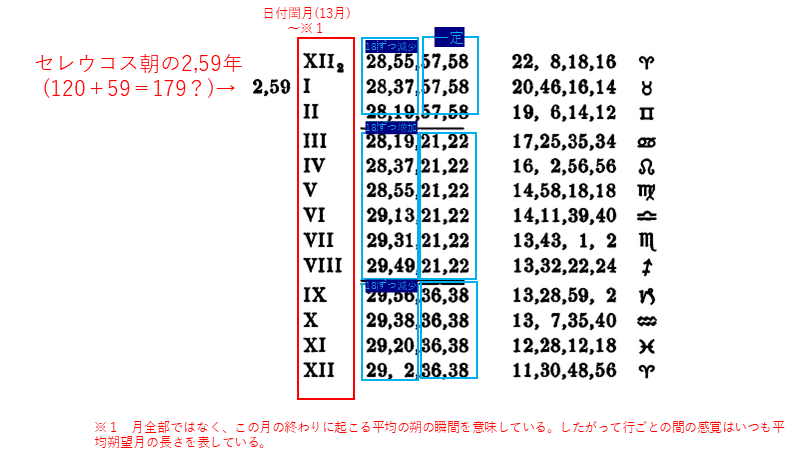

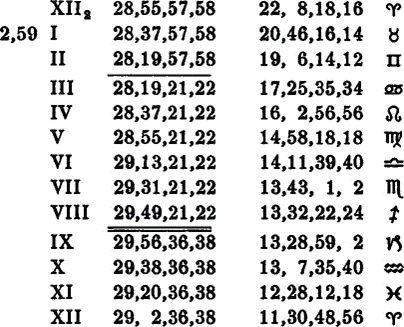

読み方説明。

次、第2欄の見方

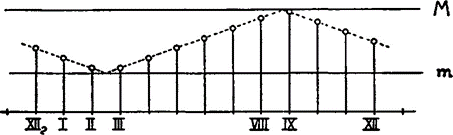

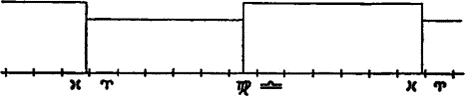

第2欄の青部をグラフにすると下記

下記を1次ジグザグ関数とよぶ。

するとこの時の最大値はIXの少し手前時期の下記となる。計算で求まるらしいけどわしにはわからぬ。

M=30,1,59,0

m=28,10,39,40

したがって振幅△は

M-m=1,51,19,20

振幅の平均ℳはっこれを2で割って、

ℳ=29,6,19,20

周期P(=1平均朔望月の長さ)は、

P=2△÷d(d=行間の差つまり18)

なので、

P=3,42,38,40÷18,0,0=12;22,8,53,20

になるんだって😢おーのー。

これが意味するのは、このジグザグ関数の間隔は12と1/3月より少し大きい時間間隔を持つということ。この意味は次の第3欄で明らかになる。

(皆さんついてきてるかしら。わし、ギリついてけてる気がしなくもない、でもここから分からなくなって止まってるのです)。

ちょときゅうけい。一回公開。

はいいきます。次は第3欄へ行きます。

第3欄は、左の第2欄との差の数値。第1欄は朔の日付を含むということを付け加えると、月ごとの月(Moon)の黄経とさらに太陽の黄経をも与えるといえる。

個々から私の脳内会話:

1列目の1,2,3は朔の日付でしょ。そして2列目はその黄経、そしてその差、あーようは朔になるということは太陽と同じ場所なので太陽の黄経ともいえるということか。そうか。そういうことにしておこう。

あっかんわー。ほんと、気分悪くなってくるんですけど。

なおこの朔を順次カウントしていって作られるジグザグ関数の周期Pは1年の長さとして採用されていて、その関係は次のような形に置き換えることもできる:

13,30年=2,46,59月

すなわち、

810年=10019月

あー。これ以上進める気がしないw。なぜならさらにわけわかんない説明がつづいてるから。

でもなんとなーく、わかりますね、ニュアンスは(AHO)。

戻ると、13,30年は60進法なので、13x60で780、これに30を足すので810年だということはわかります。

で、2,46,59月は、2時46分59秒として、えーと。。。

2時間は7200秒

46分は2,760秒

+59秒は、

てれれれれ10019月。

あってる。あってるね。

で。。。。力尽きそう。ああ、ちょっと小噺はしやすめ。

月日ってあるでしょ。月ってMOONでしょ、日ってSUNでしょ。

月MONTHで日DAYS

MOONがMONTH

SUNがDAYS

MOONは354日

SUNは365日

月はMOONで数えて、日はSUNでかぞえる。

たとえばこれってさー、ツキヨミとアマテルとスサノオに置き換えて見ると、

初期は撥型

鼻。天狗の鼻は男根ともいわれるらしい。

男根(スサノオ)が陰部(天孫・日神系)に刺さって死ぬと箸墓古墳。

やっぱりここに行きますよねー。

スサノオは鼻、鼻は撥型であり男根。男根が陰部に刺さると箸墓。

陰部?あ?

あれ、ちょとまって!!!!!!

これ見てもらっていいでしょうか。

さっきのタブレットの数字の分け方。

なぜじゃ?2列目のうしろの4つの数字、これらは一定期間一定。

これが何を意味してる?2列目自体は朔日の黄経ってことでしょ?

であれば、えーと。ちょっとまってよー。

あかん。ちょっと知恵袋で聞いてみる。

ども。ただいまAM1時半。えーと、回答いただけなかったですね、やはりというかなんというか。

もうちょっと読み進めて見ます。

わかんないページを飛ばして。。。

上記は太陽速度の変化と1次ジグザグ関数が同じという前提の図式でシステムAと呼ぶ。もう1つあってシステムBというのがあるのでそれの説明を以下に。

システムA

黄道を2つの弧にわけて、それぞれにおいては太陽速度が一定であると仮定するシステム。下記参照:

ちょとまって、さっきの3,6,4の説明がないじゃないっ!

うーむ。ネットでググってみる。明日続きかきます。

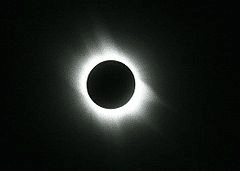

あ、わかった。18の等価階数ってのは、年だ!18年なんだ!!すなわちサロス周期。18,00,00,00,てことね!!なーる!

続きはとにかくあした。

あーあ。わっかんねーwwwぶっちゃけわかんねーw