「世代間コミュニケーションの翻訳力」―シェアハウスの食卓から見えた世代の溝の越え方

コミュニケーションの大きな転換期にいるんだなぁと最近よく感じます。

「既読スルーされた...」

「そんな大事なことをLINEで済ませるんだ...」

こんな会話を職場でよく耳にしませんか? スマホを手放さない若手社員と、対面でのコミュニケーションを重視する古参社員。私たちはいま、世代を超えた大きな意識の溝に直面しているように感じます。

シェアハウスに住む58歳の私は、毎日20代・30代の若者たちと話しをします。夜になるとキッチンからは美味しそうな料理の香りと、手料理をお裾分けする。世代を超えた会話が自然と生まれています。まぁ価値観の違いに戸惑うこともありますが、そんな日々の中で世代間の「翻訳」の大事さに気が付いたのも事実です。

この「世代間のギャップ」をどう埋めるか?もはやビジネスで最も必要なスキルになったのではないでしょうか。これは単なるコミュニケーション・スキルというより、社会課題と言ってもいいかもしれません。

【情報との向き合い方の違い】

◎SNSネイティブ世代

・情報源:スマートフォン

・処理方法:時短優先

・価値観:時間は有限。再現性重視。

◎非ネイティブ世代

・情報源:人やテレビなどのメディア

・処理方法:一つずつ丁寧に

・価値観:形式やプロセスを重視

前回noteで「続・SNSネイティブと非ネイティブからみた「SNSでつくるモメンタム」をひも解いてみた」を読んだシェアハウスの隣人から「世代間の翻訳力」について聞かれたので、書き残しておこうと思いました。

もちろん58歳のわたしがシェアハウスの最高齢者です。親子ほどの年齢差。聞くとお父さんお母さんと同い年です。なので世代間ギャップを埋めるエクササイズを日々やってます。もはや毎日の筋トレに近い。というわけで世代間ギャップの専門家と名乗ってもおかしくないはず。まぁ「違うかも」って意見もあるかもしれませんが、体験エピソードだと思って読んでもらえたら幸いです。

ちなみに、私はnoteを「興味を持っていただいた方への事前コミュニケーション」として使っています。zoomやリアル会話をするまえに、名前をググれば出てくるnote記事の価値は高いですし時間を無駄にせず済みます。なによりもいいのは、文章を読むひと(文章を読めるヒトと言っていい)は、伝わる確率が高いからです。なので熱量高めの7,000字超。興味がある方はどうぞお付き合い頂ければ幸いです。

池松潤/Jun Ikematsu

スタートアップCEOの壁打ち相手。コミュニケーションデザイン/事業計画/エクイティストーリー/エンタープライズ営業コンテンツ/マーケティング/コンテンツなど。慶応義塾大学卒/大手広告代理店を経てスタートアップの若手と世代間常識を埋める現役58歳。ときどき婦人公論.jpにコラムなど。 ⇒ https://lit.link/junikematsu

1:「Z世代」と「昭和世代」はなぜ分かり合えないのか?

よくある世代間コミュニケーションの誤解

Case 1:働き方の価値観

「この仕事、明日までに何とかしてほしいんだけど」

「すみません、今日は予定があるので...」

このようなやり取り、身に覚えはありませんか?これは単なる責任感の欠如ではなくて「責任」の捉え方の違いではないでしょうか。

かつて、私たち昭和世代は、残業をいとわない姿勢こそが責任感の表れだと教えられてきました。でも今の若手たちは違います。彼らにとって責任とは、限られた時間の中で最大の成果を出すことです。そして、いつ訪れるかわからない「転職」という環境変化に備えて、自分自身のキャリアを守ることから始まります。

上司:「最近の若手は会社への帰属意識が低い」

若手:「複数の選択肢を持っておきたいだけ。今の仕事も全力で取り組んでいます」

両者とも「責任感」を持っています。ただしその方向性が異なります。昭和世代は、一つの会社に深くコミットすることで責任を果たそうとします。それは、終身雇用が当たり前だった時代の合理的な選択でした。その終身雇用をやめる選択をしたのも昭和世代です。

一方、若手世代は、常に複数の選択肢を持つことで、どんな環境変化にも対応できる「責任感」を持とうとしているように見えます。終身雇用が崩壊して、大企業でも倒産やリストラがある時代に育った彼らにとって、キャリアステップは転職が基本であり、給料をアップさせるのはより良い職場への転職です。アメリカの状況まではとは行かないものの、キャリアへの考え方が根本的に変化したことがわかります。

Case 2:コミュニケーションツール

上司:「大切な連絡をLINEで済ませるなんて軽すぎるだろ。しかも既読スルーだぞ。いいねも付かない」

若手:「いつでも確認できて記録も残る。いちいち反応しないのも、むしろ配慮のつもり...」

ここでの対立は「思いやり」の表現方法の違いです。

上司世代にとって、重要な連絡を電話や対面で行うことは「誠意を示す」ことを意味します。だからこそ、LINEでの連絡は「軽い」と感じてしまう。さらに既読がつけば反応は不要と思う。SNSネイティブ世代は、相手の「時間」を奪わないことこそが配慮だと考えます。既読機能があり、都合の良いときに確認できるチャットは、むしろ「配慮」表現です。さらに、書面として記録が残ることで、「後で確認できる」という心理的安全性を提供できます。

【実際のやりとり例】

◎<LINEの場合>

若手:「体調不良のため、本日は休ませていただきます。 代わりの方の手配は〇〇さんと調整済みです。」

(既読確認可能、記録として残る)

◎<電話の場合>

上司:「声の調子を確認できる、 詳しい状況もその場で把握できる」

◎デジタルネイティブ世代の特徴

・マルチタスクが当たり前

・情報は「検索すれば分かる」が基本

・コミュニケーションは「必要なときに必要なだけ」

◎非デジタルネイティブ世代の特徴

・一つのことに集中することを重視

・情報は「人から教わる(盗む)」が基本

・コミュニケーションは「関係性構築の手段」

Case 3:仕事とプライベート

上司:「急な仕事が入ったのに帰るなんて...」

若手:「限られた時間で成果を出すために集中してます」

これは「プロフェッショナリズム」の解釈の違い。

上司世代にとって、急な仕事に対応することは「プロ意識」の表れでした。いつでも会社の要請に応えられることが、プロフェッショナルの条件でした。対して若手世代は、限られた時間で最大の成果を出すことこそが「プロ」だと考えます。そのために、

・集中できる時間帯の確保

・心身のコンディション管理

・効率的な働き方の追求

を重視します。

両方とも「仕事の質を高めたい」という同じ目標を持っているのですが、それをどう実現するかのアプローチが異なります。

2:「情報大爆発」と「SNS」が選択肢を変えた

情報はググれば、生成AIに聞けば、全てでてきます。すべては情報の取捨選択がコストZEROで出来るようになったから変わったのではないでしょうか。「技は盗むもの」と教わって育った昭和世代からすれば、江戸時代に来航した黒船(軍艦)以上のインパクトがあります。がしかし、それらは物体ではないので目に見えません。この国はモノづくりなど形に見えるものには強いのですが「お金」や「思考様式」など目に見えないものには弱い傾向があります。

環境変化1:

情報は「手に入れるものではなく」無限に存在するものになった

環境変化2:

時間が最も希少価値で、時短が最も重要になった

環境変化3:

「運良く成功しただけかもしれない体験談」より「再現性のある方法」に価値があるようになった

結果的に、上記の変化は「会社での価値観の変化」に繋がりました

会社の変化①:

もはや「何が正解か?わからない状態」なので、全体的に「余裕」や「余白」がなくなった。

会社の変化②:

転職への総コストやリスクが下がったので、部長の「人事権」(異動や左遷)の価値が下がった。上下関係は残りつつも「ややこしい人間関係」が残った。

会社の変化③:

この状況は、もはや「パソコンのOS」が入れ替わった状態なので、成功体験や失敗体験を再定義して、再構築しなければならなくなった。会社にそのためのインセンティブ設計がないので、混乱と混沌が残り続けている。

これらの「変化の本質」を把握していないと、対処方法が支離滅裂になってしまいます。これが下記の「世代間ギャップ」のデータに出ているのだと思います。

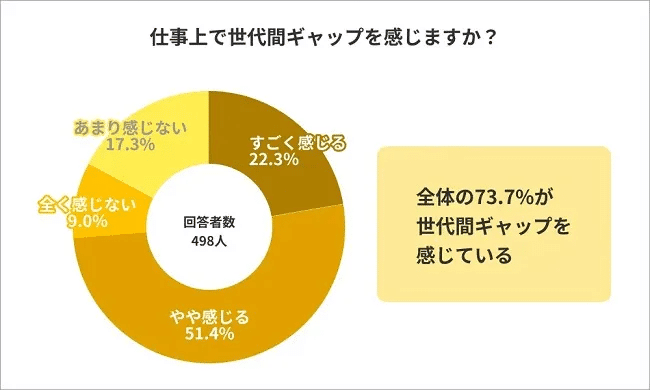

3:データで見る世代間ギャップの現実

Job総研の調査によると…

・73.7%が職場で世代間ギャップを感じている

・特に「Z世代」の69.7%が「バブル世代」にギャップを感じている

・しかし「バブル世代」が「Z世代」に感じるギャップは34.6%にとどまる

この数字が示すのは、単なる世代間の認識の違いではありません。先日、シェアハウスのAさんの言葉がこの数字の意味を鮮明に表しています。

「上司は『それを、なぜSlackで済ますんだ』って言いますが、私達からすると『(そんなことを)なぜわざわざ会議室まで行かなきゃいけないんだ』って思うのです。でもそれを直接は言えません。まぁ他にもいろいろあるんですけど、価値観が違いすぎてストレスが溜まる一方で...」

この言葉は、なぜ若い世代の方が世代間ギャップをより強く感じているのか(69.7% vs 34.6%)を物語っています。バブル世代(昭和世代)は「自分たちのやり方で良いはず」という前提で仕事を進めますが、若い世代は常に「相手の望むやり方」に合わせなければならない。この非対称な関係が、ギャップの感じ方の差として表れているのではないでしょうか。

若い世代の方が世代間ギャップをより強く感じています。

さらに注目すべきは、8割弱が世代間ギャップを「マイナスイメージ」として捉えているという点です。私のシェアハウスでの経験から言えば、これは大きな機会損失です。

8割弱が世代間ギャップを「マイナスイメージ」として捉える

たとえば、先日シェアハウスの食事の席で、若手から「実は転職を考えてまして…」と相談を受けました。その理由は「今の会社、新しいツールやフローを提案しても『今のやり方で何が悪い』って言われちゃうんですよね。このままだと新しいスキルも学べないし、20代のうちにもっと成長できる環境にいこうかな...」と。

その言葉から、データの示す数字の意味が、違った角度から見えてきました。若手が感じる69.7%というギャップは、単なるコミュニケーションの問題ではなく、それは「キャリアの作り方」の根本的な違いです。私たち昭和世代は終身雇用制ですから「この会社で生きていくしかない」と考えていましたが、若手たちは「この時代を生き抜くためのスキルを積もう」と考えている。これは、選択肢の無い世代と、多様性ゆえの悩みの世代間ギャップと言えます。

この世代間ギャップは「社内政治」や「コミュニケーションの形」という表層的な問題ではなくて「キャリアの築き方」という本質的な価値観の違いから生まれています。ちなみに実際シェアハウスの住人たちの平均転職回数は2.5回くらい。その多くが「新しいことにチャレンジできない環境」や「成長できない不安」が転職理由です。

データの示す「マイナス」を「プラス機会」に変えるには、まず新しいキャリア観を理解する必要があります。それは「会社への忠誠心がない」のではなく、むしろ「変化の時代を生き抜こうとしている」サバイバル感です。未来は若者のためにあります。だからそこを考えた方がいいと思ったのです。

4:実践「世代間コミュニケーションを変える方法」

◆Z世代へオススメする「会議室から飛び出す」

過去に私が所属していたサイボウズ式第二編集部・ワークショップで一番多かったのが「凄い結果を出してる先輩に言えない」でした。そのひとに「誰が話しをしにいくか?」例えて言うならこれは「ネズミが猫に鈴をつけに行く」ようなもので、無理筋なハナシです。

こういうときは環境を変えることが大事。解決法は「(身体性の伴う)場所の変更から生じる「年下にアタマを下げる瞬間をつくること」だと思います。

例えば、バーベキューで火を起こしてもらう体験。ラフティングで溺れたのを助けてもらう体験。登山で滑落しそうになったのを助けてもらった体験。など会議室では起こらない「身体性の伴う何か」が、会議室の絶対上下関係を変えてくれます。「年下にアタマを下げる身体性の伴う体験」は、目に見えるので、「凄い結果を出してる先輩」が思考様式を変えてくれるきっかけが生まれます。(その続きのスキルが必要だけど)

だから、まずは「場所」(空間)を変えることから始めてはいかがでしょうか。もし社内の営業20年選手や、マーケ大御所に「そんな事は言えない」状態が続いていたら「会議室から出る」機会を作りましょう。会議室にいる限り、お互いにいつもの「空気」(思考様式)から脱するのは難しいからです。

高田純次さんが

— 池松潤 / Jun Ikematsu (@jun_ikematsu) June 27, 2023

歳をとってやっちゃダメなの

・説教と昔話と自慢話

言ってたけど

具体的にやるコトは

・好奇心もつ

・挑戦する

・年下にアタマ下げて学ぶ

この3つです

因みに年齢は関係ないと思う

どんどんアップデートして

今日も頑張っていこう🏃♂️#議事録 pic.twitter.com/BibzoP8JCB

5:世代間の翻訳力は、新しい可能性を開く鍵

世代間のギャップは、実は新しい可能性を生み出すチャンスかもしれません。

先日、ある若手から「AI搭載(ツール)を導入して(ある業務)を自動化しませんか?」というハナシがありました。正直「またツールか。どんだけツール増やすんだよ」と内心でため息がでました。新しいツールの導入は、使い方の習得に時間がかかるし、既存の業務フローが崩れるからです。メンバーが新しいフローになれるには時間がかかります。いまはそんな時間なんて無いのになぁって思ったのです。zoomは情報量が少ないので、背景の情報がありません。時短の流れで会話しているので構造的に情報が貧弱なのです。

ま。そんな状況だったのですが、気を取り直してハナシを最後まで聞いていると、単なるツールの追加ではなく、いまの仕事の本質的な部分により多くの時間を使えるようにするための工夫でした。マジで「目に見えない状況」のコミュニケーションの難しさ。この「効率化」への執着は「本質的な仕事」により多くのリソースを使いたいという思いから来ているのがわかりました。時短の弊害と「余白」の必要性を感じる出来事だったのです。

異なる世代の視点が出会うとき、そこには新しい可能性が生まれます。それは、ちょうど異なる言語を話す人々が出会うような瞬間と言っていいのではないでしょうか。世代の違いは、人種や言語の違いと一緒のように感じます。そのためには、お互いの造詣の深さや解像度の深さが大事ですが、言葉を理解し合おうとする努力が新しい価値を生み出すのだと思います。

Tips for Z世代:

・自分の考えを「なぜそう思うのか」まで説明してみよう

・効率化の提案と同時に、相手の懸念点も考えてみよう

・形式にこだわる理由に、何か重要な意図があるかもしれない

Tips for 昭和世代:

・若い世代の効率重視の発想を学ぼう

・上の世代の経験に基づく知恵を失敗事例で話そう

・それぞれの価値観や強みを活かそう

これからはお互いの「世代間の翻訳」を組み合わせることで、より良い職場環境は作れるのではないでしょうか。

世代間ギャップは「対立」ではなく、お互いが「異なる文化の出会い」として捉えらた上手くいくし化学反応が生まれる。

世代間翻訳力は、ビジネスパーソンに必須のスキル

なぜなら、それは・・・

・イノベーションの源泉となる

・チームの生産性は高まる

・働きがいのある職場になる

ための重要な要素だからです。

異なる価値観はぶつけ合うのではなく、翻訳して橋渡しすることで生まれる「新しい価値」があります。若い世代は若い世代同士だけでやればいい。そういう考え方もあると思います。でも多様性と言う割には持続可能性に欠けて貧弱な感じがします。

それに、世代間翻訳力は、単なる社内コミュニケーションの問題ではないように感じます。国外に目を向ければ「企業の生存戦略」そのもの。「何が正解かわからない時代」だからこそ、異なる世代の知恵を組み合わせてイノベーションを起こし続ける必要があるのではないでしょうか。

まとめ:【世代間翻訳力が生み出す3つの価値】

世代間ギャップは「問題」ではなく、むしろ新しい価値を生み出すチャンスではないでしょうか。シェアハウスの体験からもその可能性を実感しています。

【世代間翻訳力が生み出す3つの価値】

1. イノベーションの源泉

・異なる視点の組み合わせが生まれる

・新しいアイデアの創出につながる

2. チームの生産性向上

・効率と経験の融合

・相互理解による無駄の削減

3. 働きがいの向上

・価値観の違いを活かした組織作り

・多様性を認め合える文化の醸成

重要なのは、お互いの「違い」を認めた上で、どう「協力できるか」を考えること。結局のところ、世代間翻訳力とは「違いを否定せず、理解しようとする姿勢」なのかもしれません。キッチンで料理を一緒にしているときある若手が言った言葉が印象的でした。

「潤さんはフラットに話しを聞いてくれるから本音で話せるんですよねぇ」

その言葉が、世代間翻訳の本質を表しているように感じました。お互いの価値観をリスペクトして余裕と余白を持つことが、私のような昭和世代の責務なのでしょう。だからこそ「好奇心」を持って新しい体験をしていきたいと思います。

そしてこの姿勢こそが、企業の生存戦略にも繋がるのではないでしょうか。「悲観は感情で楽観は意志」だからこそ、今日も明るく前を向いていきたいと思います。

ではまたnoteでお会いしましょう。

◆最新情報はXで

今日のハイライトは高田純次さん教えのアプデでしたお疲れ様でした🍻

— 池松潤 / Jun Ikematsu (@jun_ikematsu) October 25, 2024

▼

1:昔話をしないこと⁰(あの時なぜ?失敗が起こったかを解説する)⁰2:過去の成功体験を語らないこと⁰(成功するために必要な本質を問いかける)⁰3:自慢話をしないこと⁰(失敗から学んだ教訓とエピソード)#議事録 https://t.co/JXK4KoS3hs

いいなと思ったら応援しよう!