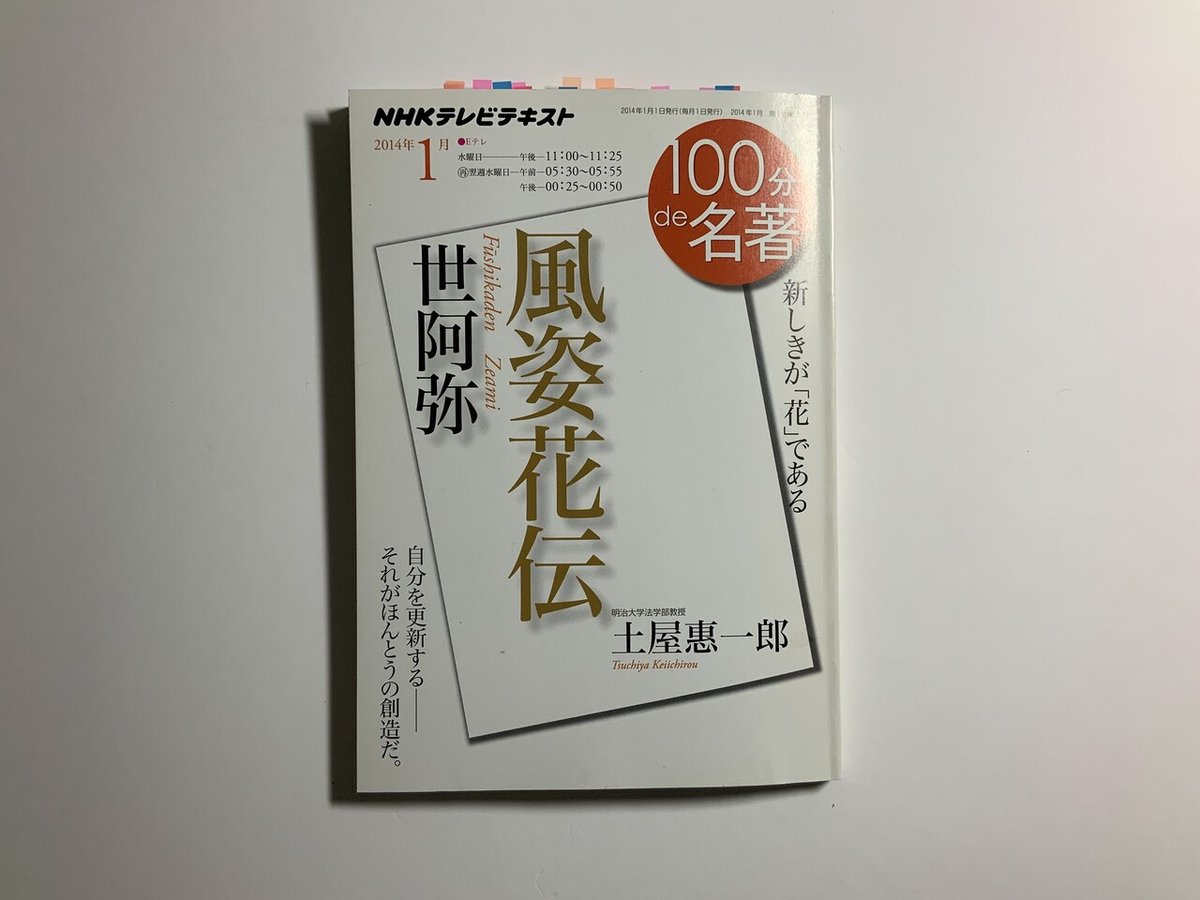

風姿花伝(100分de名著)を読んで思うこと

風姿花伝(100分de名著)

世阿弥(土屋恵一郎)

風姿花伝を読みたいと思っていましたが、訳されているとはいえ古典は嫌だなぁと思っていました。解説付きの100de名著で紹介されていると知り、原本持っても読んでもいませんが、躊躇いなく購入して読みました。

本の解説

風姿花伝の背景となる、時代と猿楽を紹介しながら、本の内容について説明されています。「花」「幽玄」「複式夢幻能」を中心に世阿弥の考えを書き、その内容から我々が取り入れるべき考え方をまとめています。テレビで見た方が理解しやすかったかもと思いました。

著者(土屋さん)の思い

芸術という市場をどう勝ち抜いていくかを記した戦略論でもあります。「風姿花伝」の中で世阿弥が語ることは、顧客との関係、人気との関係、組織との関係、何よりも自分自身の人生との関係、全てにわたって関係的です。能や個人にとどまらず、不安定な世界を生き抜く術を示しています。現代に生きる私たちまで脈々と読まれて続けている本書から読み解いてほしい。

読んでのまとめスケッチ

老木の先を考える

気になるフレーズは多々ありましたが、「時分の花」から「まことの花」になるまでの7段階をスケッチにまとめました。24歳までは慢心せずに意志を持って自分と戦うこと、24歳からは年代ごとの壁を初心を忘れずに周りと戦うこと、が書かれていると解説を読んで感じました。

芸能を極めるため(個人の生き方)と、猿楽の一族が自分がいなくなっても存続していくため(組織の生き方)が書かれているので古典として、時代を超えて読み継がれていくのだと思います。そう思うと数百年前から人の考えることはそれほど変化はないのかもしれません。

今と昔で大きく変わったのは、人の年齢・寿命だと思います。老いた後に花をどう咲かせるかを考えないといけないんだと思います。身体が老いる速度は、数百年前と今とでそこまで大きな差はないとすると、7段階の年齢を2倍するのではなく、単純に2倍生きるので、もう1回花を最初から咲かせるくらいの時間があることになります。

世阿弥と土屋さんは、老いてからは今の自分の限界の中で何をしたら最も良いのかを考えることが必要だとしています。

1.自らの原点とも言うべきシンプルに動く

2.若い時ではやってはいけないされたことをやる

3.社会システムの中で経験の流通の場を作る

1が個人、2が組織、3が社会で自分で何が新しく、何が珍しく、花があるかを考えて行動すべきだと考えなくてはいけないのかと思いました。

そして、その中で注意するべきは、

「住する所なきを、まづ花と知るべし」

「よき劫の住して、悪き劫になる所になる所を用心すべし」

と書かれています。

同じところにいること、成功したことを続けること、に注意するべきだということで、「初心」であるためには新しい場所で新しいことを始めることが一番良いのかと思いました。

孔子の「吾十有五にして学に志し、三十にして立ち、四十にして惑わず、五十にして天命を知る、六十にして耳従う、七十にして心の欲する所に従いて矩を踰えず」に似ているのかなと思っていましが、世阿弥の「風姿花伝」はより積極的で厳しくて、耳が痛くなるような能動的な生き方が書かれていました。結果原本は読んでいませんが、世阿弥の強い意志を感じることができました。