「縄文」は、世界最古の文明なんだって

Google検索で「縄文 14000年」と入力すると、AIが「縄文時代は約14,000年続いた世界最古の文明で、新石器時代にあたります」と答えてきて、びっくり!!

世界最古の文明!?そんなふうに出るんだ・・・。

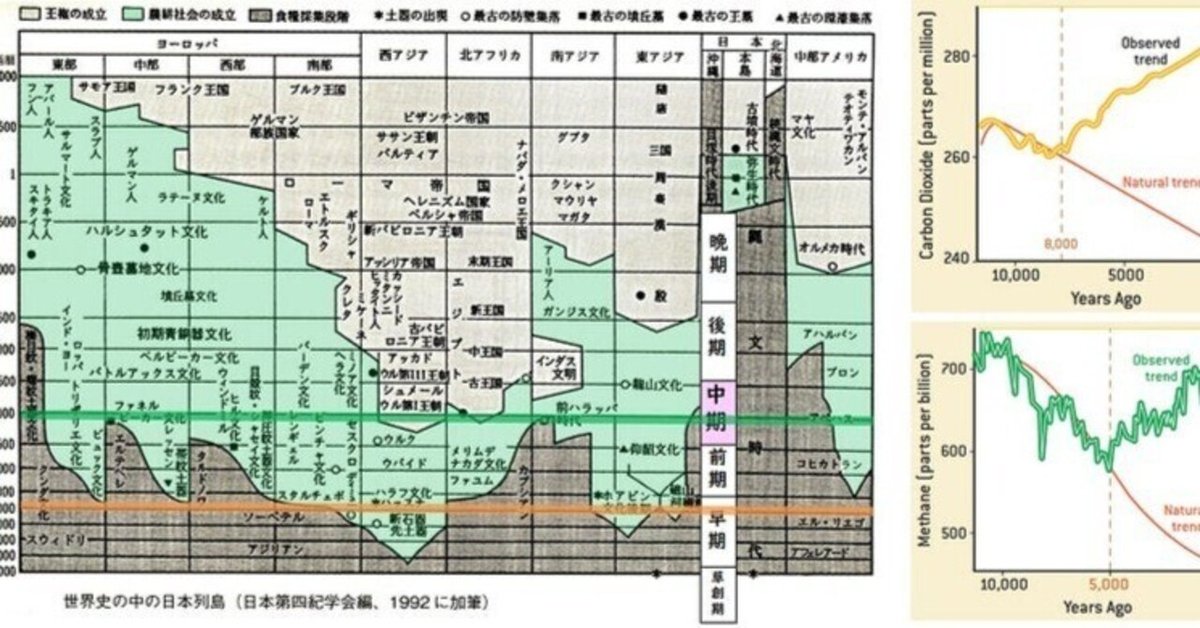

ちなみに、アカデミックな歴史ファンは、「縄文時代は、日本における新石器時代のことで、約1万年続いたとされる。日本列島の地域的な特徴としては、世界の他の地域より、約5000年~6000年、農耕社会への移行が遅れた、突出した後進地域である」と答えます。

※「日本の農耕社会の成立は、弥生時代(BC5世紀/2,500年前)の水稲耕作である」(新もう一度読む山川日本史(2017))

後者の「歴史系ファン」に対して、前者はスピリチュアルの界隈で語られることが多いようなので、仮に「スピ系ファン」としたいと思います。

実は「約14,000年続いた」というのが、「スピ系」か「歴史系」かを見分ける手掛かりになります。「歴史系」の人は、縄文時代の始まりと終わりを明確に区切るのが難しいことを知っているため、14,000年といった1000年単位の具体的な数字を使うことは少ないです。私たちが小学生だったもっと前から、教科書には「約1万年年続いた縄文時代は・・・」となっており、「歴史系」の人のDNAにもそのように刻まれています。では、お釣りのような4000年とは何なのか、それは、弥生時代の開始時期に関する議論が影響しています。弥生時代の始まりは水耕稲作の開始とされ、紀元前3000年~5000年の間で諸説あり、定説がありません。そのため、便宜的に4,000年を加算して14,000年という数字が生まれたのだと推測します。

歴史的に見ても「14,000年続いた縄文時代」という表現は誤解を招きます。「約14,000年前に縄文時代が始まった」が、正確な表現になります。

ここで「文明」の定義について考えてみたいと思います。農耕・栽培のことは英語でcultivationといいますが、語の成り立ちを見れば、そこにculture(文化)が含まれていることに気付きます。世界史的には、「農耕の始まり」=「文明の始まり」とされます。ですが、日本列島の縄文時代の人々は、狩猟採集で豊かに暮らしていたため、農耕を始める必要がなかったとも考えられます。

弥生時代に入ると、いわゆる弥生人が列島に入ってきました。彼らは鉄文明を持った、なかなかの戦闘部族ですから、もし彼らが来なかったら、縄文文化はさらに長く続いていたのかもしれません。

水耕稲作の技術をもった弥生人が入ってきても、最初の1,000年ほどは、西日本では弥生人との混血が進み、東日本では住み分けがされていたようです。しかし、律令国家が成立すると、縄文系の人々は「蝦夷」と呼ばれ、征夷大将軍によって北へと追いやられていきました。

「文明=農耕」という西洋的な視点で、縄文の文化を評価するのはとても難しいと思います。縄文文化の精神性や独自性は、数字や物質的な基準では測れない部分が多いからです。

今後の課題として、歴史と精神文化の研究がどのように交差していくのか、そして、歴史の教科書にそれがどのように反映されるのか注目してみたいと思います。例えば、チャネリングなどといった、現在は学術的に扱われていない研究法や視点が登場することで、別の切り口が生まれる可能性を想定しています。

いいなと思ったら応援しよう!