【日産自動車】9000名の人員削減・生産能力20%削減、大きな構造改革を進める理由と直近が苦戦している理由

こんにちは!

日産の決算発表があり、それに伴っていくつかの発表をしました。

どのような発表があったのかというと生産能力の20%削減、さらにグローバル人員9000人削減を進めると発表しています。

それ以外にも、販管費の削減や会社資産の合理化など、企業の規模を縮小させていく発表をしています。

さらに、こういった構造改革のための資金確保もあってか三菱自動車の株式売却も発表しています。

その他に、業績不振と想定為替レートの修正によって売上では1.3兆円、営業利益は3500億円の下方修正も発表しています。

このようないくつかの発表がありましたので、今回は日産自動車の直近の状況と、会社の規模縮小を進める構造改革を行う理由について書いていこうと思います。

それではまずは直近の状況から見ていきましょう。

売上高:5兆9842億円(▲1.3%)

営業利益:329億円(▲90.2%)

経常利益:1161億円(▲71.9%)

純利益:192億円(▲93.3%)

減収で大幅減益と苦戦しています。

その要因はまずは、販売不振です。

販売台数と前期比は以下の通りです。

全市場:159.6万台(▲1.6%)

①中国:33.9万台(▲5.4%)

②日本:22.2万台(▲2.4%)

③北米:62.2万台(▲1.0%)

④欧州:15.9万台(+0.9%)

⑤その他:25.3万台(+1.5%)

販売台数が▲1.6%と停滞しており、特に主力市場の1つである中国市場で▲5.4%となっています。

その結果、営業利益の変動要因を見ていくと、販売台数の悪化が▲960億円の影響がありました、さらにインフレが▲713億円などインフレも影響を与えています。

そして、それだけでなく販売費用や販売価格の悪化も▲1027億円の悪影響がありました。

北米などの海外市場では多額のリベート(販売奨励金・~台売れたらいくら支払う)を支払うのが一般的となっていますから、販売不振となれば販売台数確保のためにリベートが増加します。

結果として、販売奨励金の影響で北米は▲1004億円の影響が出るなど利益面へ大きな悪影響が出ています。

中国以外の市場では、ある程度販売台数は維持していたものの、それには多額のリベートが影響しており、販売台数の悪化以に販売面が苦戦しているという事です。

ちなみに、北米ではハイブリッド車が人気を増しており、EVに力を入れていた日産は伸び悩んでいたようです。

EVは補助金の影響を受けやすいですから、今後の政策にも注目です。

そんな中で、セグメント別の利益の前期比は以下の通りです。

①自動車事業:1553億円→▲1430億円

②販売金融事業:1679億円→1490億円

自動車ローンなどの金融事業は利益を出せていますから、黒字を維持したものの自動車事業では赤字に転落してしまっています。

販売不振で、自動車事業では稼げない状況になってしまったという事が分かります。

こういった状況で、為替の見通しも円高方向に見通しを変更しており、それによって下方修正を行っていたという事ですね。

そして、大規模な規模縮小の構造改革を発表していましたが、これにも販売不振が影響しています。

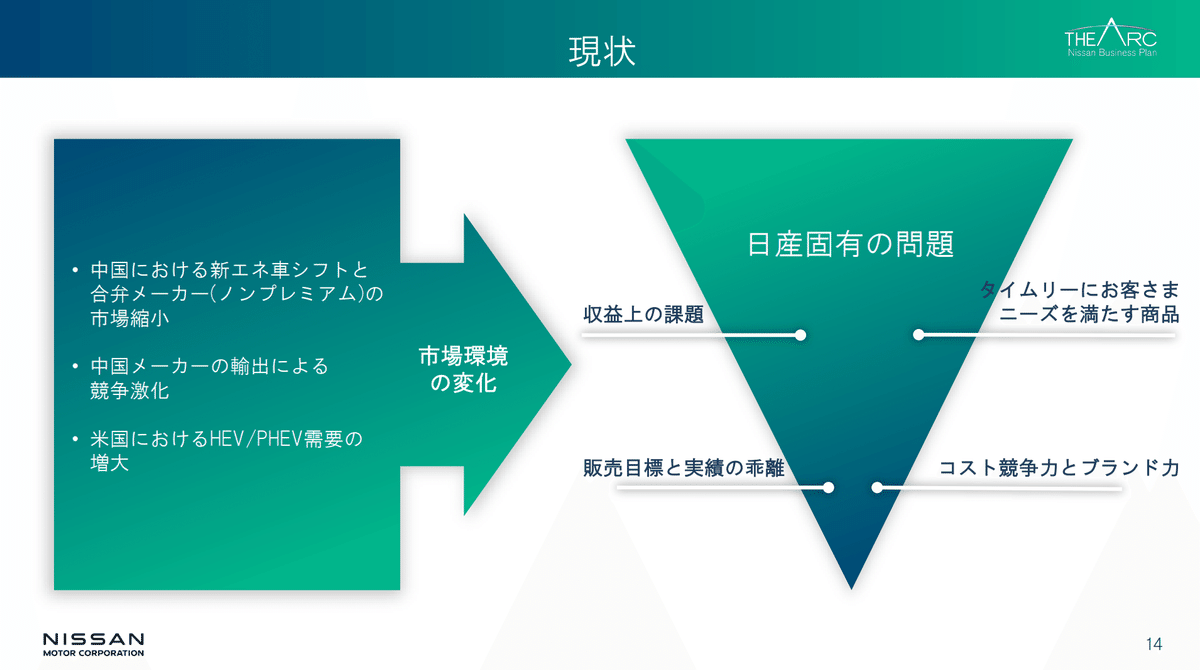

といっても、米国のハイブリット人気や中国の景気低迷といった理由だけではなく、長期的なトレンドが影響しています。

グローバルの販売台数の推移を見ていくと、大きな減少が続いており特に減少したのが中国市場です。

2019年度には154.7万台ほどあった販売台数は、2023年度には79.4万台まで減少しています。

中国市場では、BYDを中心に自国のEVメーカーが拡大しており2023年には日本を抜いて自動車の輸出台数は世界トップとなりました。

自国メーカーの台頭で、日産の中国事業は販売が苦戦して来たという事ですし、今後も成長は難しくなっているという事です。

むしろ縮小の可能性の方が高く、2025年3月期でも69万台まで減少する事を見込んでいます。

さらに、カルロスゴーン氏の退任以降はそれ以前の多額のリベート販売による販売台数重視の経営から、リベートを減らして収益性を重視した方針へ転換していた事もあり、中国だけでなく全市場で販売台数は減少傾向です。

つまり、販売台数が減少してきており、中国に関しては今後も減少が見込まれる中で、生産能力が過剰になる事が見込まれるのが現状だという事ですね。

だからこそ、グローバルで人員9000名の削減や生産能力20%の削減などを進めていたという事です。

そもそも販売台数重視の戦略からの転換を進めていた事と、中国市場の低迷の中で生産能力や人員が過剰気味となっており、その適正化のための削減を進めているという事ですね。

今後はこういった取り組みを通じて、販売台数が縮小する中でも利益面の改善が進められるかに注目です。

という事で今回は日産の解説をしてみました!