架空買取が発覚したブックオフの現状と、再発防止が現実的に難しい話

さて、早速ですがブックオフで、従業員の架空買取、在庫の不適切な計上、現金不正取得の可能性があるという事で、決算発表が延期となりました。

ブックオフでは買取で値段が付かない商品を無料で処分しています。

例えば、書籍は古紙や再生紙、衣料品は古繊維や古布として再利用される事になっています。

なので処分用として無料で引き取っている商品が多数あるわけです。

そこで、本来は値付け可能な商品を無料で処分用として受け取り、その商品を買い取った事にして、その金額をブックオフから不正取得するといった従業員の不正が行われていたと考えられます。

また、在庫が非常に膨大になるビジネスですから棚卸などの、在庫の確認作業が難しいです、なのでそもそもない商品を買い取った事にして在庫としていた事も考えられます。

特に、近年は人手不足も顕著化しており店舗を運営する人員の効率化も進めていましたから、そういった不正はより一層しやすくなっていたと考えられます。

ちなみに業績面にはどういった影響が考えられるでしょうか?

本来処分品として受け取っていた商品や、そもそも在庫が無い商品は本来在庫としてはいけないわけです。

不正をした従業員に支払い能力が無ければ、その本来在庫としてはいけない分が損失として業績に悪影響が出る可能性があるでしょう。

また、損害を受けた売り手に賠償のような事もあるかもしれませんが、個別では少額でしょうしその把握も難しいでしょうから、現実的ではないかもしれません。

どのような影響が出てくるのかは注目です。

今回はそんなブックオフの現状と、再発防止は無理なんじゃないかと思いましたのでそんな話を書いていこうと思います。

それでは、まずはブックオフの状況について見ていきましょう。

まず、店舗展開を見ていくと国内ブックオフが直営とFCで計757店舗、高額商材を扱う店舗が42店舗、海外店舗が29店舗で計832店舗と国内ブックオフを中心に多数の店舗を展開しています。

売上構成を見ても、国内ブックオフが約9割となっており国内のブックオフが中心の企業です。

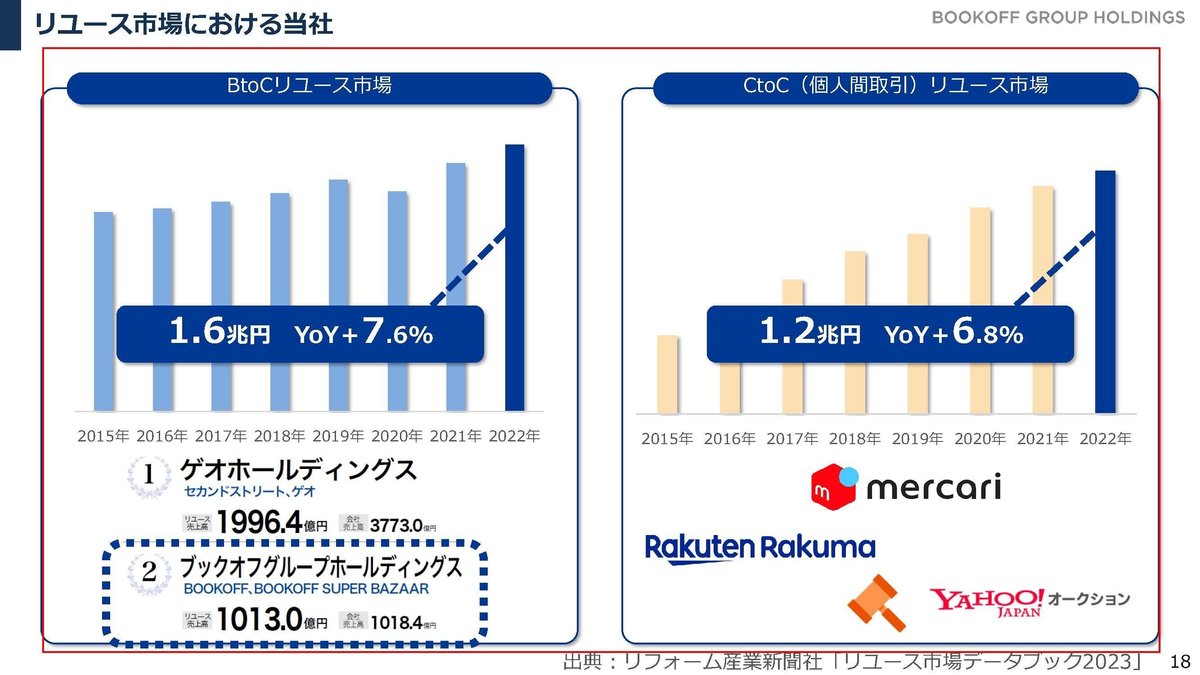

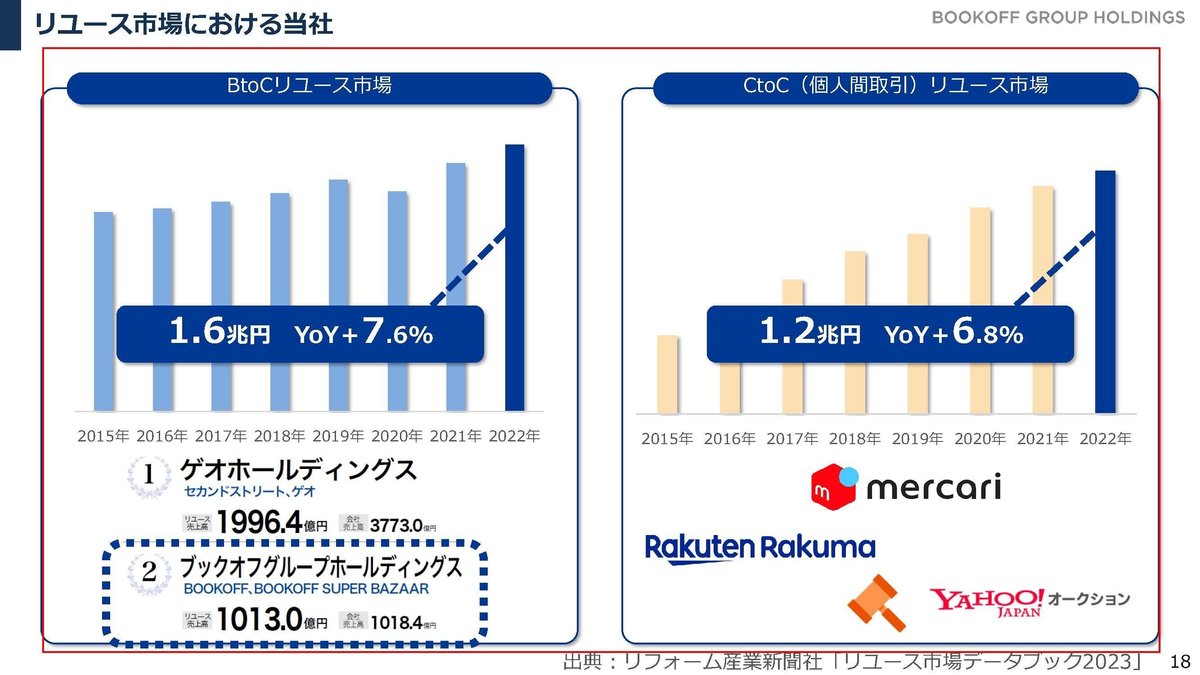

リユース市場ではメルカリのようなCtoCの市場とブックオフのようなBtoCの市場があります。

市場規模はBtoCが1.6兆円、CtoCが1.2兆円とまだBtoCの市場の方が規模が大きいです。

そしてブックオフはBtoCの市場ではセカンドストリートやゲオを展開しているゲオホールディングスに次ぐ2位の企業となっています。

ブックオフのリユース売上高は1013億円ですから、BtoCの市場では6%ほどのシェアを持った企業となっています。

続いてブックオフの業績の推移を見ていくと、2000年代前半は拡大を続けていたものの、2000年代後半からは停滞傾向となり、そして2010年代前半の業績は低迷しています。

ですが2016年度に経常利益がほぼゼロとなったのを底に回復傾向となり、2020年代以降は堅調な業績となっています。

ブックオフは2000年代前半は積極出店による成長が続いていましたが2000年代後半にかけては出店余地が減り停滞傾向となっていました。

そして2010年代には主力の書籍で電子書籍化、ゲームや音楽でもソフトのデジタル化が進み苦戦傾向となっていきます。

さらにフリマアプリのメルカリなど、CtoCの成長によってさらに業績は低迷していき2016年度には経常利益がほぼゼロとなりました。

ですが、それ以降の業績は改善傾向となっていきます。

それがなぜなのかというと、その大きな要因の1つは以前の主力であった書籍やゲーム、CDなどの音楽以外の商品が大きく伸びたためです。

業績が低迷傾向にあった2017年3月期と2024年5月期の3Q時点での書籍やソフトの売上構成比率の変化を見てみると以下の通りです。

書籍:35%→23.7%

ソフトメディア:29%→24.1%

書籍の構成比が特に減少している事が分かります。

その一方で、特に伸びたのがトレーディングカード・ホビーで構成比率は4%→19.0%へと大きく増加しています。

トレカやホビーでは、以前は子供がターゲットでした。

ですが、最近は趣味も多様化していますし、子供のころからトレーディングカードで遊んでいた層が大人になり、子供だけでなく大人にもトレーディングカードやホビーが売れやすくなっています。

さらに、メルカリのようなサービスも増え二次流通のマーケットが拡大した事でトレーディングカードなどの商材は価値を持ちやすくなっています。

以前のようにリアルな場所で取引されていたころは、その取引が同一の商圏内に限定されていました、ですが取引のオンライン化が進んだことで商圏が広がり流動性が上がりました。

流動性の上昇は価格の上昇に繋がります、そういった中で投機的な側面もあり市場は拡大しています。

その結果少子化が進む中でも、マーケットは拡大しておりトレカ市場はここ数年は過去最高を更新し続けています。

顧客の層も資金力も流動性も拡大した事で市場自体が伸びているという事ですね。

その他にも、ブックオフでは売上の構成比は低下していますがリユース市場全体を見てみると、アパレルなども伸びています。

これまでは中古のアパレルというのは、心理的なハードルがあり売れにくい商材の1つでした。

ですが、メルカリなどのフリマアプリが台頭し様々な層に普及した事で中古の洋服に対する心理的なハードルが下がっています。

その結果リアルな店舗でも中古の洋服が売れやすくなっており、例えばセカンドストリートなどではアパレルが近年の成長要因となっています。

実はブックオフのようなBtoBのリユース企業にとって、メルカリのようなCtoCサービスの台頭は、競合環境の悪化でなくマーケットの拡大に繋がっていたと考えられます。

そういった環境の中で2016年度を底に業績は改善傾向となりました、そしてここ1~2年ほどはインフレによる生活防衛意識の高まりで、さらにリユース市場が活発となりました。

結果としてブックオフも近年の業績は堅調なものとなっていたわけです。

実際にリユース市場の推移を見てみるとCtoCの市場はもちろん、BtoCの市場もコロナ禍で店舗の運営が出来ていなかった2020年を除き拡大が続いており、特に2022年に関してはBtoCの市場の方が前年比では大きな成長を見せています。

今後に関してもリユース市場は拡大が見込まれており、2022年には2.9兆円だった市場は2030年には4兆円が見込まれています。

それに伴ってブックオフも、今後の拡大が期待できる状況です。

そんな中で今回の問題が起きており、成長の足踏みになると残念な状況ですね。

また、今回の問題に対してブックオフは調査委員会を設けて調査を進めていくとしていますが、そもそも全容把握は相当難しいでしょう。

そもそもない商品を架空買取し在庫としていた場合は、把握が可能でしょうが、顧客からは処分品として預かり、実際には買い取った事にして在庫としていた場合はその把握は難しいでしょう。

買取した顧客に聞き取りしようにも、対象が多すぎて現実的ではありませんし、明細も大半の人が捨てているでしょう。

どれだけ処分になってどれを買い取られたかなんて覚えているわけもありません。

さらに、処分で持ち込まれたものを店舗の在庫とするのではなく、それこそメルカリなど外部で出品していた場合に関しては、特に把握のしようがないのでしょう。

今回の問題を聞いて「処分品メルカリで売れば儲かるじゃん」は誰でも思いついた話だと思います、それが全く行われていないとは考えにくいですよね。

税務署が脱税だったり、警察が刑事事件として本気で口座の動きなどを追いかければ見つけられるかもしれませんが、それは現実的ではないですし全容把握は難しいでしょう。

そして、特に処分品の扱いに関しては今後の再発防止策も難しいと考えています。

例えば処分品の受け取りをそもそも辞めるという対応は現実的ではありません。

現状のブックオフは処分品の受け取りを前提とした仕組みです。

そもそもメルカリなどのCtoCのサービスで売る方がブックオフで売るより高く売れますが、それでもブックオフのような店舗のニーズがなぜあるかというと、当たり前ですが即時的に処分が可能、手間が少ないというメリットがあるからです。

ブックオフなどで売却するのは、メルカリなどで販売する手間と時間を、売却時の価格差で買っているようなものです。

なのでそもそも顧客のニーズが違います。

なので現在の顧客層は、すぐに処分してしまいたいという層ですから、無料処分を辞めますという選択肢はありません。

それを辞めれば顧客離れにしか繋がりません。

現実的な解決策としては買取作業を複数人で行い、チェック体制を整える、買取できる人員を絞るといった事でしょう。

再発防止策は出さないといけないでしょうから、こういった事は進めていきそうですが、人手不足で店舗の効率化を進めなければいけない時代ですから容易な取り組みではないです。

ブックオフは市場が拡大する中で、近年店舗数も増やしていますが人員確保が必要となればなるほどそのペースは落ちるでしょう。

人員確保が容易ではない上に、人的な資本で再発防止を強固に取り組めば、取り組むだけ人件費がかさみ収益性が低下するだけでなく拡大ペースが落ちるという、再発防止策の策定が難しい状況だという事です。

また、「無料でも処分してもらえればいいや」という顧客が多いわけですから、売り手側もあまり値段を気にしておらず、結果として今回のような不正が起こりやすい仕組みだと考えられます。

なので、再発防止策も取りにくいうえに、そもそも不正が起こりやすいという状況です。

今後の対応としては、不正があるかもしれないけど、ちょっとだけ買取のチェック体制厳しくして、従業員はめちゃくちゃ厳しく指導します。

たまに抜き打ち検査とかします、といった感じになるしかないんじゃないかと思っています。

つまり、今後も多分問題が起きるけど目をつむるしかないよねといった感じで、難しい状況だなと思っています。

という事で、当初に見たように、今回の問題がどのような影響を与えるのかという点や、対応策が人手に頼るものであればあるほど、収益性や事業拡大に影響が出るでしょうからその点には特に注目です。