2024年12月期2Q更新【JT(2914)】たばこ事業が好調な要因と抱えているリスク

日経平均に採用されている銘柄を全て取り上げているこのnote、今回取り上げるのは日本たばこ産業株式会社です。

JTとして広く知られている企業ですね。

事業内容とポイント

それでは早速、事業内容から見ていきましょう。

JTの事業セグメントは以下の3つです。

①たばこ事業:スイスを本社として世界各国でたばこ事業を展開

グローバルで高いシェアを獲得しています。

②医薬事業:「循環器・腎臓・筋」「免疫・炎症」「中枢」の3領域を中心とした医療用医薬品の研究開発、製造販売

③加工食品事業:冷凍麺・冷凍お好み焼き、パックご飯等の食料品の事業

タバコをグローバル展開する他にも医薬品や加工食品も取り扱っている企業となっています。

2023年12月期の売上構成と(セグメント損益)を見ていくと以下の通りです。

①たばこ事業:91.2% (96.9%)

②医薬事業:3.3% (2.2%)

③加工食品事業:5.4% (0.9%)

売上・利益ともにたばこ事業が9割以上を稼ぐ主力となっています。

JTにとってはたばこ事業の動向が重要だという事ですから、今回はたばこ事業に絞って見ていきましょう。

続いて、地域別の売上に関しては以下の通りです。

①ASIA(日本・台湾・フィリピン等):32%

②WESTERN EUROPE(イタリア・英国・スペイン等):24%

③EMA(アフリカ・中近東・東欧・トルコ・南北アメリカ等):44%

グローバルで分散した構成になっている事が分かります。

また、地域別の(利益率)は以下の通りです。

①ASIA:(31%)

②WESTERN EUROPE:(38%)

③EMA:(25%)

物価水準の高くプレミアム商品が売れやすい西欧では収益性が高い事が分かります、高利益率で展開出来る市場の動向が重要だと分かりますね。

となると新興国の経済成長もプレミアム商品の売り上げ拡大に繋がりますから、利益率の面からの成長が期待できる事が分かります。

ちなみに、日本の売上は現在は発表していので分かりませんが、国内の売上を発表していたコロナ以前の2019年度時点では、国内たばこ事業の売上比率は28%となっています。

日本ではたばこ離れが進む中で、ここから減少している事も考えられますが、日本比率は2~3割ほどと考えられます。

日本も重要な市場ですが、JTは海外市場が主力の企業だという事が分かります。

グローバルでのたばこ需要が重要な企業だという事ですね。

また、海外比率の高さもあり為替の変動が業績に与える影響もあります。

2023年では各通貨の1%の円安に対する営業利益へ見通しとしては以下の通りでした。

ロシアルーブル:+20億円

イギリスポンド・台湾ドル・フィリピンペソ:+10億円

スイスフラン:▲5億

円安に関しては、営業利益へはポジティブな影響があるという事ですね。

とはいえその一方で2023年12月期では為替差損が519億円ほど出ています。

通常円安が進めば外貨を保有している企業は為替差益が出ます。1ドル100円で買ったドルが150円になれば円換算した際には50円利益が出るといった話です。

ではどうして為替差損が出ているのかというと、これには通貨デリバティブの評価損益が含まれているという事ですので、為替のリスクヘッジのためのポジションを一定程度保有しているという事が考えられます。

それを考えると、営業利益ベースでは為替の影響が大きいものの、純利益ベースでは為替はそこまで考慮しなくてもいいと考えられます。

つまり、JTの業績に最も影響を与えるのは世界のたばこ市場の動向だという事ですね。

では世界のたばこ市場の状況を確認していきます。

世界のたばこ市場の規模は、2022年時点で1兆779億米ドル。

IMARCグループの見通しによると、2023年~2028年でのCAGR(年間平均成長率)は3.48%の成長率を予測しています。

ではどこの地域で特に成長を見せていくのかというと、アジアやアフリカなどの発展途上地域となっています。

その要因は、人口の増加による数量の増加に加えて、経済成長による所得増加によって値上げやプレミアム商品の販売が増加していく事にあるようです。

さらに、多忙なストレスフルなライフスタイルの増加によって喫煙者の増加を招くとしています。

日本ではたばこ離れが進んでいる印象が強いですが、世界に目を向けてみると人口増加、所得の増加、ライフスタイルの変化といった要因で、たばこ市場は成長産業だという事です。

ではそういった市況の中で近年の業績の推移がどうなっていたのか見ていきましょう。

まず、売上高の推移を見ていくと2020年12月期までは減少していますが、2021年12月期以降は拡大傾向が続いています。

純利益の推移を見ても、2020年12月期までは減少していますが、2021年12月期以降は拡大が続いています。

そして2023年12月期には、売上から利益まで全ての段階で過去最高を実現しており好調だと分かります。

実は近年のJTは市場の成長も期待される中で、非常に好調だったという事ですね。

ではどうして近年は好調だったのかをもう少し詳しく見ていきましょう。

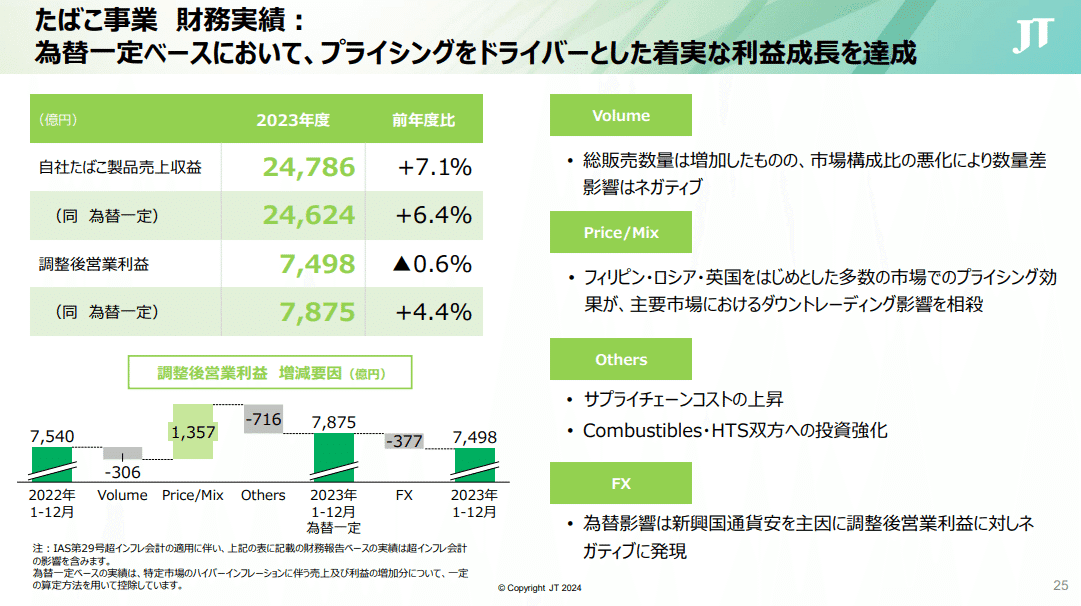

営業利益の変動要因を見ていくと、Volumeやサプライチェーンのコスト上昇がマイナスの影響を与えていますが、Price/Mixの好影響が大きく為替一定ベースでは増益を達成しています。

物価高が世界的に進みコスト増があったものの、値上げや、さらに所得増加によりプレミアム商品の販売増加もあって好調だったという事ですね。

やはり、たばこという中毒性の高い商品を取り扱っていますから、顧客離れがしにくくインフレが進む中でも価格転嫁をしやすいですし、新興国の経済成長と共にプレミアム商品の販売拡大が期待されますから、プライシング面からの好調が続いているという事ですね。

今後も収益性の向上が期待されますから、堅調な業績が期待出来そうです。

また、日本でのたばこ業界の大きな変化といえば、アイコスなどの加熱式たばこの普及です。

日本たばこ協会によると、2023年4〜6月の国内の加熱式のシェアは約37%となったとしています。

JTでも加熱式たばこではPloom Xという商品を展開していますが、紙巻のたばこのように圧倒的なシェアを獲得できてはおらず、直近の2024年12月期の2Q時点では市場シェアは11.4%ほどとなっています。

増加傾向にありますが、市場シェアは低水準です。

日本では加熱式たばこが、他社の商品名である「アイコス」として広まったという流れがあり、加熱式たばことアイコスが結びついて広がった事を考えるとシェア拡大には一定の難しさがあると考えられます。

では加熱式たばこの普及とともに、市場シェアを取れていないJTの成長の鈍化が予想されるのかというと、そうでもありません。

というのも、イギリスのユーロモニターインターナショナルによると、世界のたばこ販売に占める加熱式のシェアは2021年で3%となっており、非常に低水準です。

実は加熱式たばこの普及は日本という市場が特殊で、世界的なトレンドではないんですね。

日本市場も一定の規模はありますのでその影響は考えられますが、売上の大半を占める海外で加熱式たばこが業績に大きな影響を与えるには、まだまだ時間がかかると考えられます。

とはいえ、JTでは今後は海外でも市場が伸びていく見通しを立てており、加熱式たばこのPloom Xの地理的拡大に力を入れていくとしています。

特に力をいれていくのはヨーロッパのようです。

物価水準や健康意識の高さから考えても、市場の成長や高収益が期待できる地域に力を入れていくようです。

日本と違い海外では加熱式たばこのシェア争いはこれからですから、市場シェアを獲得できていけるのかには注目です。

市場も成長が見込まれていますし、順調な状況に見えるJTですが抱えているリスクもあります。

それがやはりロシア市場のリスクです。

ウクライナとの戦争の長期化が見込まれ、多くの海外企業が撤退を進める中でもJTはロシア事業を継続しています。

そしてロシア事業の事業規模は大きく、2022年度では売上では全体の11%、調整後営業利益では22%を占めています。

ここまで事業を継続していますから、大きな変化があるとは考えにくい状況になっていますが、JTの株主構成を見てみると、もともと国有企業だった事もあり筆頭株主は財務大臣の37.58%となっています。

政治的な影響を受けやすい構成になっているわけです。

たばこという商品特性上、ロシアの国益にプラスになるものではないと考えられますので、批判を受けやすい商品ではないとは思いますが、政治への批判から事業を継続が困難になる可能性もあります。

個人的には、たばこという商品特性を考えても事業継続を続ける可能性が高いと考えていますが。その動向には注目です。

また、その他にも政治的なリスクはあります。

それは増税リスクです。

たばこ税は各国で導入されていますので、増税のよる値上がりで一定の需要減少は起きます。

当然値上がり分が増税であればJTの取り分が増えるわけではありませんので需要減少の影響だけを受けるという事です。

国家の財政、特に医療費の面を考えても健康な国民を増やすことは重要です。日本でも予防医療の注目が高まっている事はご存じの通りでしょう。

となると、たばこ増税によって需要を減らす取り組みをする国家が増えていく可能性がありますから、そういった税制面の変化も注視が必要です。

直近の業績

それでは続いて直近の業績を見ていきましょう。

今回見ていくのは2024年12月期の2Qまでの業績です。

売上高:1兆5699億円(+12.7%)

営業利益:4327億円(+4.6%)

親会社の所有に帰属する四半期利益:3052億円(+6.3%)

増収増益と好調が続いています。

好調の要因としてはやはりPrice/Mixです。

今期もインフレによるサプライチェーンコストの増加や、Volume面からの悪影響はありましたがプライシングの取り組みによって好調です。

やはり、たばこが値上げでも顧客が離れにくい事と経済成長によるプレミアム商品の売上が期待される点から考えても、価格面からは強さがある事が分かりますね。

もう少し詳しく地域別のAOP(調整後利益)の前期比は以下の通りです。

①ASIA(日本・台湾・フィリピン等):▲2.1%

②WESTERN EUROPE(イタリア・英国・スペイン等):▲3.8%

③EMA(アフリカ・中近東・東欧・トルコ・南北アメリカ等):+19.1%

EMAが好調だった事で全社としても好調だった事が分かります。

各市場の動向を見ていくと

不調だったASIAではプライシング効果が数量面のマイナスを相殺したものの、サプライチェーンコスト増加の影響を受けたとしています。

WESTERN EUROPE(イタリア・英国・スペイン等)でもプライシング効果が数量面のマイナスを相殺したものの、サプライチェーンコスト増加、さらに加熱式たばこの投資強化による影響があったとしています。

コスト増加の影響が出ており、さらにヨーロッパでは今後本格化が考えられる加熱式たばこの投資強化も進める中で一定の利益面の苦戦が続きそうですね。

最も好調だったEMA(アフリカ・中近東・東欧・トルコ・南北アメリカ等)では、加熱式たばこの投資強化やサプライチェーンコスト増加の影響があったものの、数量面に加えてプライシング面も好影響があったとしています。

数量面でも好影響があるEMAが特に好調になっています。

先ほど見たように新興国を中心にたばこ市場の成長が期待されていますから、今後も好調が続く事が期待出来そうです。

とはいえどの市場でもサプライチェーンコストの増加や、加熱式たばこの投資強化が進む中で通期予想を見ていくと、売上は+4.7%を見込むものの利益面は悪化を見込んでいます。

コストの増加を受けて利益面の拡大は難しい時期に入っているという事ですね。

コスト増加を上回るだけの成長を見せていけるかに注目です。