ソフトバンクグループ【9984】どんな所に投資してるの?業績は何の影響を受けるの?

日経平均に採用されている銘柄を全て取り上げているこのnote、今回取り上げるのはソフトバンクグループ株式会社です。

国内では通信会社のソフトバンク(ソフトバンクグループとは別会社)、その傘下のLINEヤフーやZOZO、決済のPayPay、それ以外にも多数の企業を抱えており、国外でも半導体関連のArmなどを抱えていますし、米国の通信会社Tmobile、さらにソフトバンクビジョンファンドなども通じて多数の企業へ出資を行っています。

事業内容

非常に多くの企業へ出資を行っており、ソフトバンクグループは投資会社としての側面が強いです。

それを表すように現在のソフトバンクグループが重要指標としているのは以下の3つです。

①NAV(Net Asset Value):保有株式価値-ソフトバンクグループの純負債

②LTV(Loan to Value):純負債÷保有株式価値

③手元流動性:現金及び現金同等物+流動資産に含まれる短期投資+債券投資+コミットメントライン未使用枠(銀行などに頼んだら借りれる契約をしている枠)

ソフトバンクグループが重視しているのは①投資の成果、②③投資をする際の安全性や余力だという事です。

こういった重要指標を見ても、ソフトバンクグループが投資会社として経営を行っている事が分かると思います。

ちなみに、ソフトバンクグループが重視するNAVは2024年3月期に大きく増加した一方で、純利益は5594億円の赤字となっていて業績とは連動していません。

そがなぜかというと、子会社などの一部の株式の株価変動は利益への影響が無いためです。

多少の会計的な知識が必要となるので、詳しくは説明しませんがNAVは株価の推移で変動する一方で、利益は子会社などの業績によって変動します。

例えば、1000億円の利益を出している子会社の利益が500億円に減ったものの、将来性が見込まれて株価が倍になり、1兆円から2兆円になったとします。

するとNAVは1兆円増加しますが、利益には500億円のマイナスの影響が出るといった事です。

なので、NAVと利益の推移が必ずしも連動する訳ではない、というのがソフトバンクグループの1つのポイントです。

今回は投資会としてのソフトバンクの状況を見ていくために利益などの業績面ではなく、ソフトバンクがどのような投資をしているのか、投資先の状況はどうなっているのかを中心に見ていこうと思います。

投資先

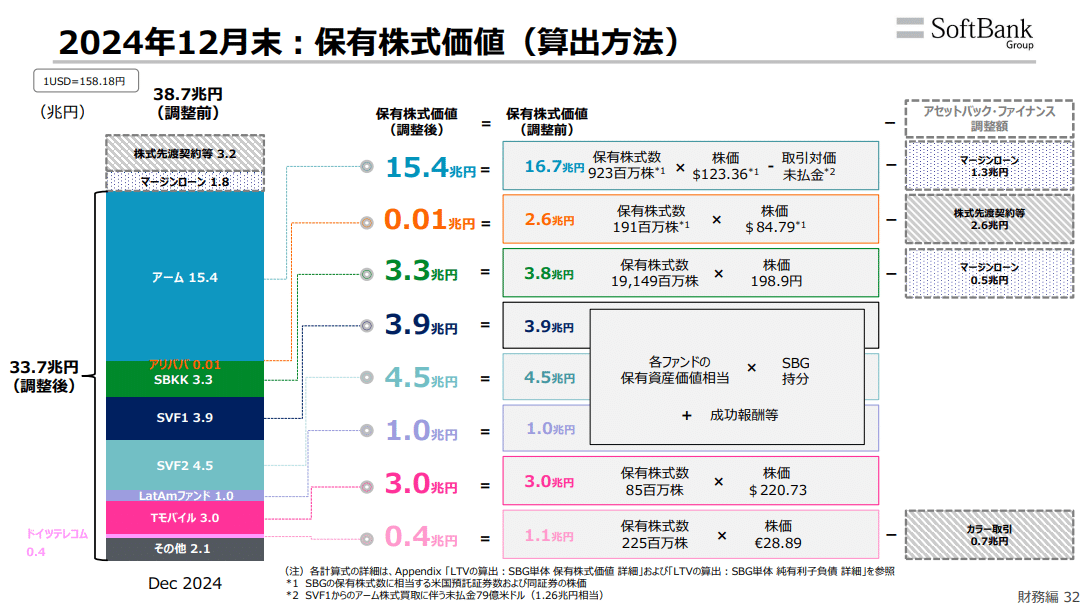

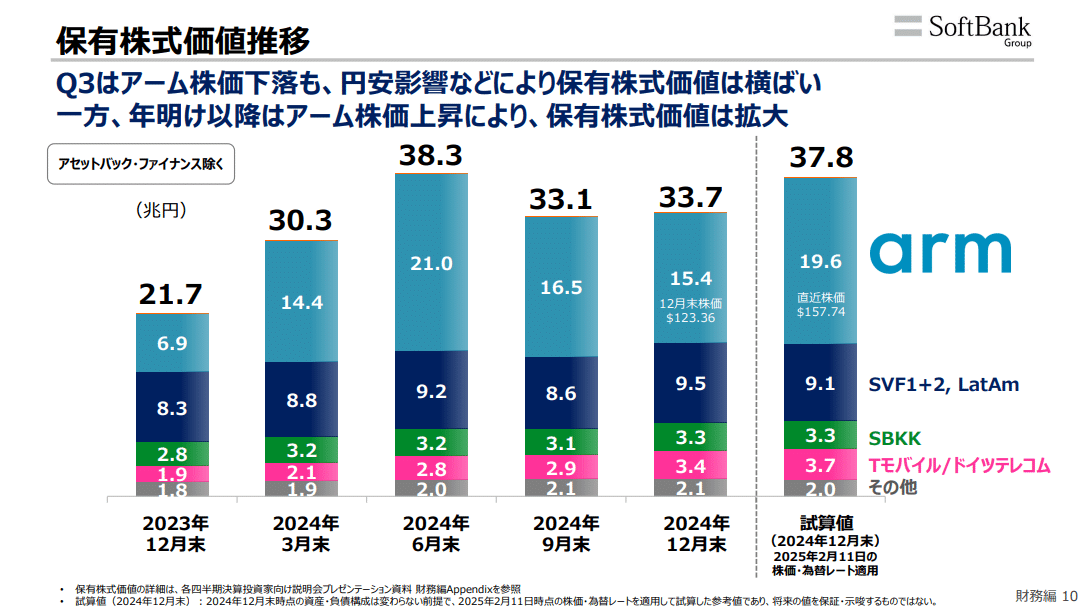

まず、2024年12月末時点でのNAV(保有株式価値-純負債)は、保有株式価値が33.7兆円で純負債が4.4兆円で29.3兆円となっています。

保有株式価値の内訳は以下の通りです。

1.Arm(半導体関連企業):15.4兆円

2.アリババ:0.01兆円

3.ソフトバンク:3.3兆円

4.SVF1(ソフトバンクビジョンファンド1):3.9兆円

5.SVF2(ソフトバンクビジョンファンド2):4.5兆円

6.LatAmファンド:1.0兆円

7.Tモバイル(米国の通信企業):3.0兆円

8.ドイツテレコム(ドイツの通信企業):0.4兆円

9.その他:2.1兆円

SVFやソフトバンク、Tモバイルも大きな規模で、Armは保有株式価値の半分ほどを占めています。

現在はArmの株価によって、NAVが左右されやすいという事です。

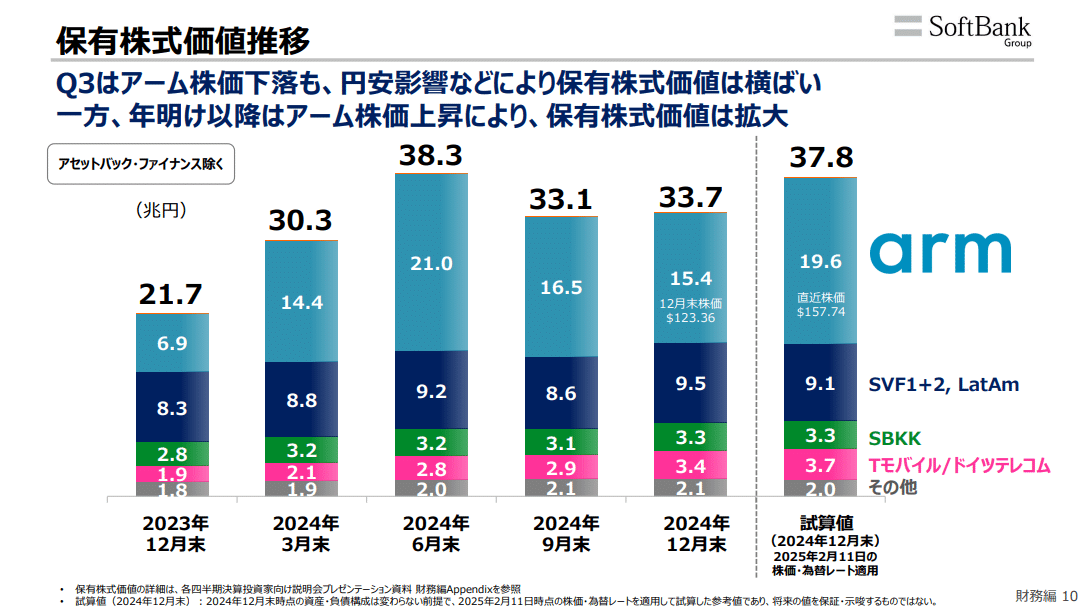

実際にArmの株価上昇を受けて、2025年2月11日時点では保有株式価値は37.8兆円と12月末から4.1兆円も増加しています。

Armの株価変動による影響の大きさが分かると思います。

ちなみに、Armは2023年9月14日にNASDAQに上場し市場で取引されるようになった事で、その株式価値が大きく増加しています。

ソフトバンクの買収以後取引されていませんでしたから、上場以前は2.9兆円でしたが直近では19.6兆円まで増加しました。

Armは2016年に3.3兆円で買収した企業ですから、非常に大きなリターンを出している事が分かります。

また、規模が大きいのはarmに加えてソフトバンクやTモバイル、ドイツテレコムといった上場企業で、保有株式価値に占める上場株比率は8割ほどとなっています。

株式市場の動向にNAVは左右されやすという事ですね。

Armとは

さて、それでは続いて保有株式価値の内半分以上を占めているArmとはどのような企業なのか見ていきましょう。

主力事業は、低消費電力のマイクロプロセッサー(CPU)や関連テクノロジーのデザインを主力とした、半導体のIPのライセンス事業となっています。

現在の半導体業界では複雑化や多様化が進む中で、設計から製造まで一貫して対応する事が難しくなり水平分業の時代となりました。

そんな中で回路設計に関しても、自社で一から設計するのではなく、質のいい他社のIPを活用するようになっています。

つまり半導体メーカーはArmが作ったIP、設計図のようなもを活用し半導体を作っているという事です。

そしてArmはCPU関連で非常に大きな強みを持っており、特にスマートフォンではiPhoneもAndroidでもデファクトスタンダードとなっているため、ほぼ100%のシェアをもっています。

もちろん、スマートフォンだけに活用されているわけではなくそれ以外の多様の製品の半導体にも活用されており、Armが採用されていない分野を見つけるのが難しいほどです。

実際に2023年度のマーケット別のロイヤリティー収入の構成を見てみると、モバイル、コンシューマーエレクトロニクス、IoT、クラウド、オートモーティブで分散した構成となっています。

そしてAlibabaやAWS(アマゾンウェブサービス)、Google、Microsoft、ORACLE、NVIDIAなど大手半導体メーカーの半導体においても非常に高いシェアを持っています。

今後はAI搭載のスマホの大きな成長が見込まれていますし、それ以外の多様な分野でも活用されていますのでデジタル化の進歩、特にAIの発展やIoT化などでの需要の拡大が期待されています。

Arm製品はエネルギー効率の高さにも強みがありますので、今後は電力需要の大幅な増加が見込まれる中で、そういった側面からも需要の拡大が期待されています。

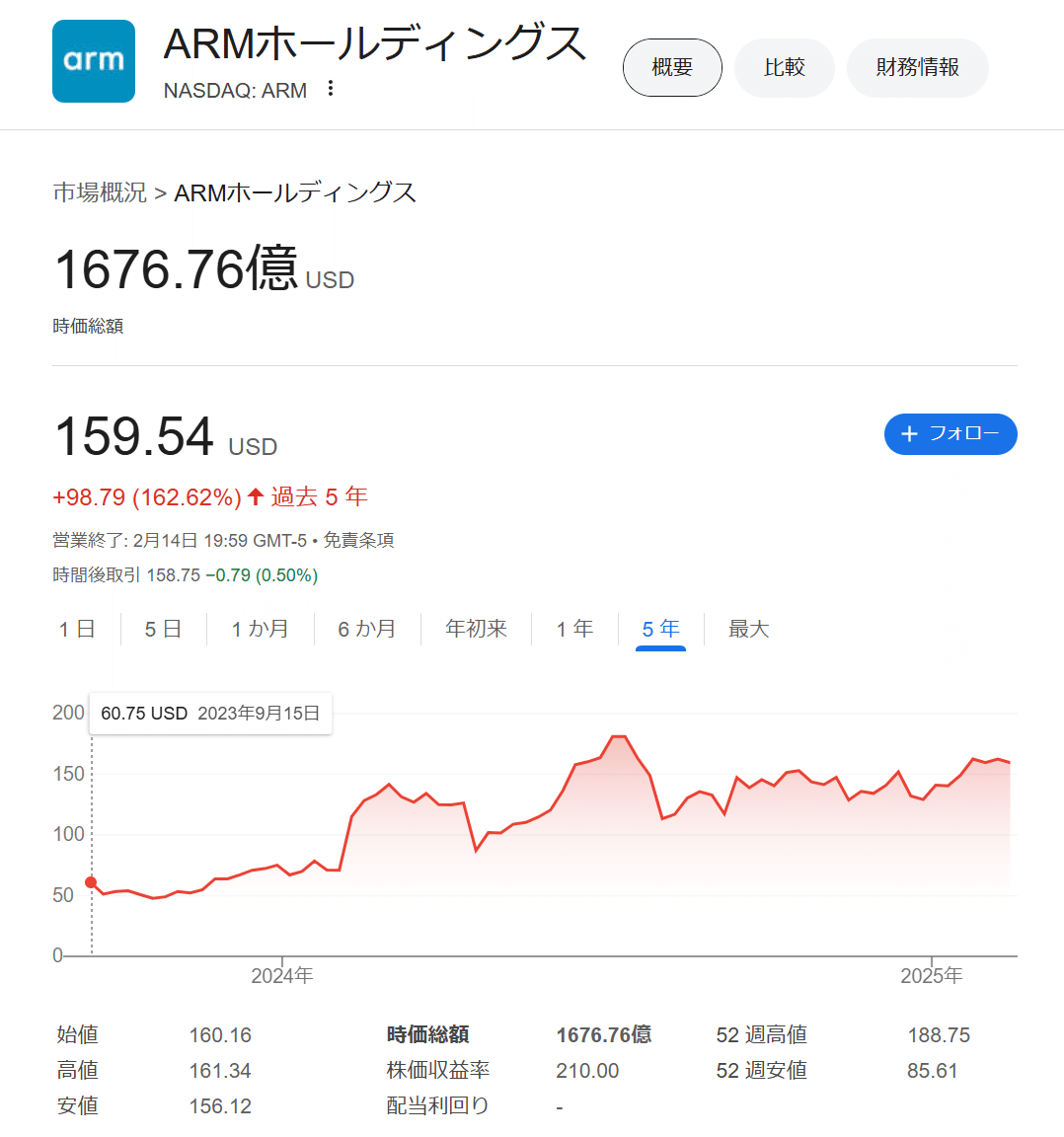

そして大きな成長が期待されている事もあって、2023年度時点では売上高は4640億円、セグメント利益は330億円の赤字という状況ながらも、20兆円以上の時価総額で推移しています。

成長性を期待され、非常に高い評価を受けている企業だという事が分かると思います。

今後のArmの成長と株価の推移には特に注目です。

SVFの状況

続いて、大きな投資を行っているソフトバンクビジョン・ファンドについても見ていきましょう。

2024年12月末時点のSVF1、SVF2の、それぞれの投資額とリターンは以下の通りです。

投資額→投資成果(損益)

SVF1:895億ドル→1111億ドル(+216億ドル)

SVF2:552億ドル→330億ドル(▲222億ドル)

SVF2はマイナスとなってしまっており、2つ併せての損益ではマイナスです。

さらに、エグジット前の投資に絞ってみると以下の通りです。

SVF1:450億ドル→421億ドル(▲29億ドル)

SVF2:471億ドル→291億ドル(▲180億ドル)

マイナスを抱えている投資先が多い事が分かります。

WeWorkへの投資の失敗などは大きな話題となったように、巨額の損失を出している投資もあり、ビジョンファンドは大きなリターンが出せているわけではないという事ですね。

とはいえこれは公正価値による計算だという事も影響していると考えられます。

先ほど見たようにArmはソフトバンクの買収後は取引されていませんでしたから上場前の公正価値での評価は3兆円弱でしたが、上場した事で市場での取引が行われるようになり、保有株式価値は10兆円以上増加しています。

さすがにarmほどではないにせよ、上場によって保有株式価値が上昇する可能性が高いという事です。

2023年度時点では、320億ドル相当のレイトステージの投資先があるとしていますので、まずは上場がどれだけ進むかに注目です。

ちなみに、TikTokなどを展開するバイトダンスにも3%ほどの出資をしています。

上場となれば数十兆円規模の企業となる事が予想されていますので注目です。

続いてSVFにはどのような投資先があるのかをもう少し詳しく見ていきましょう。

投資先には未公開投資先が多数ありますが、公開投資先の内2024年3月末時点での公正価値が大きい10社は以下の通りです。

1.coupang(韓国中心のEC):62億ドル

2.DiDi(中国中心の配車サービス):37億ドル

3.Auto Store(自動倉庫システム):24億ドル

4.Grab(東南アジア中心の配車サービス):13億ドル

5.Full Truck Alliance(トラックの配車サービス):12億ドル

6.Symbotic(物流倉庫自動化):9億ドル

7.DoorDash(米国中心のフードデリバリー):8億ドル

8.Roivant(バイオテック):8億ドル

9.Delheivery(インドの物流ソリューション):4億ドル

10.GoTo(東南アジアの配車・EC):4億ドル

物流関連や配車サービスを中心に数多く投資していますから、こういった市場の動向にも注目です。

アリババの影響は無くなる

ソフトバンクグループの保有株式価値では以前は中国の大手IT企業であるアリババが多くを占めていた時期が長かったですが、テック株の暴落を受けSVFが不振となる中で、2022年に多額の含み益を持つアリババ株を一部売却し、2023年には中国の事業環境の不透明感の高まりに対処するためにほぼ全株の売却を決めています。

アリババは2022年の売却を決める以前は23.7%も保有していた事もあり、その売却には時間がかかるため、まだ株式は保有していますが先渡売買契約(将来の~年~日に~の金額で売却しますという契約)を行っていますからソフトバンクグループに与える影響は小さくなっています。

現在はアリババに関してはあまり考慮する必要が無くなったという事です。

このアリババの売却によって、以前は比率の高かったポートフォリオの中国比率は大きく減少し2024年12月末時点では7%となっており、現在は中国市場のリスクは受けにくい構成となっています。

地域別のポートフォリオの構成を見てみると以下の通りです。

①中国:7%

②日本:11%

③APAC:7%

④欧州:53%

⑤北米:18%

⑥その他:3%

armがある欧州が中心で、それに次いで北米でその次が日本となっており、日本比率は1割程度ですからグローバルで幅広く投資している事が分かかります。

円キャリー・為替の影響

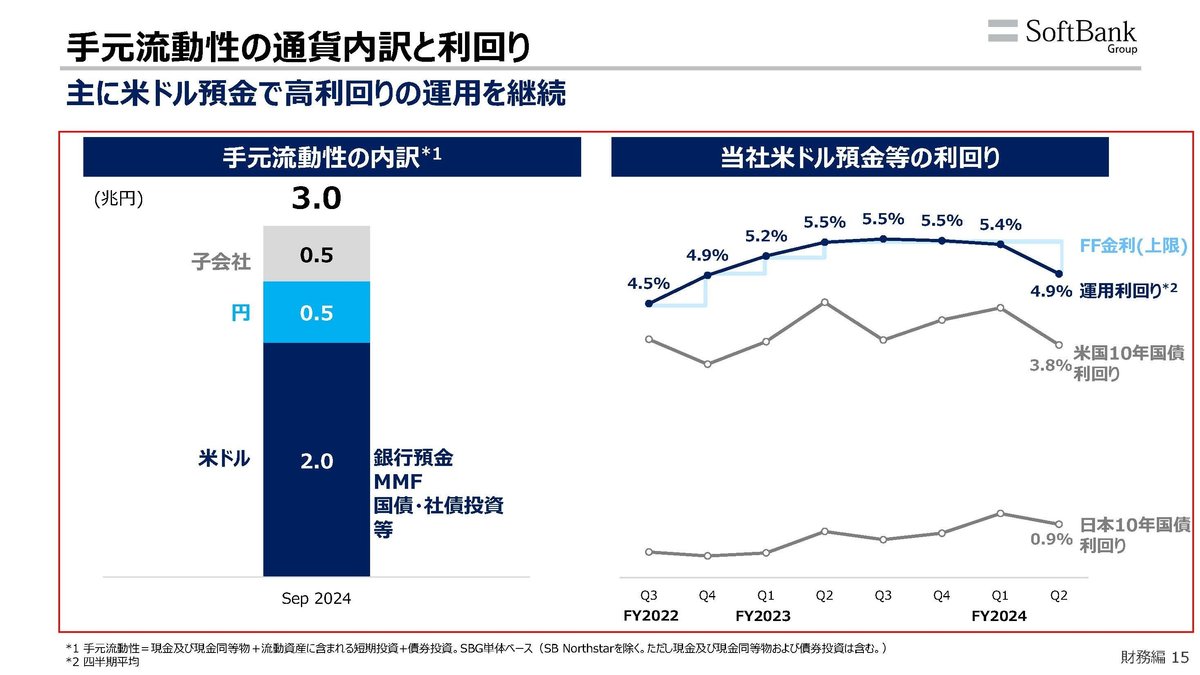

また、通貨別では手元流動性3.3兆円の内56%が米ドル、保有株式価値33.7兆円の内89%が米ドルと米ドルを中心に運用しています。

その一方で負債面を見てみると有利子負債7.9兆円の内、61%が日本円となっています。

金利の低い円で調達して、金利の高いドルで運用している、いわゆる円キャリー取引を行っているという事です。

日本での調達力を活用して金利差を活かした投資が出来ていますし、手元流動性に関してもドル建てで保有していますから金利差によって利益を得られています。

日本の大手企業ですから、円での調達力が高いというのが1つの強みとなっている事が分かります。

また、ドルでの運用が大半となっていますので為替によってもNAVは大きく影響を受けることになります。

実際に円高が進んだ2025年3月期2QのNAVは、前四半期比では▲6.3兆円と大きく減少していて、その最大の要因は為替の▲4.0兆円です。

大半がドル資産ですから、円安が進めばNAVは増加しますし、円高になれば縮小するという事ですね。

為替の動向も重要な企業となっています。

とはいえ、短期の為替変動には左右されず長期的なリターンを追求するとしています、為替に左右されない拡大を続けられるかにも注目です。

今後も積極投資が続く理由とAI投資

また、負債性の調達も活用しつつ、それ以上に高いリターンを出す投資をする、という形で事業を行っていますから財務状況も重要です。

現在は、今後2年分の流動性を確保しつつ事業を展開する事を決め事業を展開しており、そんな中で直近では2年分を大きく超えるような手元流動性を確保しています。

さらにリファイナンス(借り換えなどの負債を新しい負債に組み替える事)も進んでおり、今後当面の財務は余力がある状況です。

近年は2022年度は40億ドル、2023年度は39億ドルと積極的なとうしを続け、2024年度は1月までで60億ドルと投資を拡大しています。

財務的な余力もありますから今後も継続して積極投資を進めていく事が考えられます。

近年特に投資を進めているのはAI関連企業となっており、今期の60億ドルの投資も大半がAI関連企業となっています。

さらに、大きな話題ともなったのがOpen AIへの積極投資です。2025年1月時点ですでに計20億ドルの出資を行っており、今後は最大250億ドルもの追加出資の検討も報じられています。

さらに、トランプ政権とのつながりも強める中で、Open AIとソフトバンクグループで、アメリカでAI向けのデータセンター建設を行う「スターゲート・プロジェクト」を立ち上げ、4年間で5000億ドルもの投資をするとしています。

これに関してはソフトバンクグループ自体の投資は一部で、投資家を国内外から集めプロジェクトを進めていく計画となっています。

AI市場の中で大きな役割を果たしていく可能性もありますので、その動向と投資の成否には注目です。

直近の業績と業績に影響を与える要因

それでは、最後に直近の業績も少し見ていきましょう。

2025年3月期の3Qまでの業績です。

売上高:5兆3026億円(+6.0%)

当期純利益:▲4587億円→6362億円

増収で大幅な黒字転換となっています。

利益面が改善した要因は、世界的な株式相場の上昇など好影響を受けた投資の損益改善の影響が大きいです。

SVFのセグメント利益は▲520億円→2608億円、持株会社投資事業のセグメント利益は▲5834億円→2兆85億円となっています。

特に持株会社投資事業が大幅増益となっており、これには規模が大きいTモバイルやドイツテレコムの株価上昇による影響が大きく出ています。

先ほど見たように、ソフトバンクグループが保有する中で規模が大きいものは、最大がArmで、その他にもソフトバンクも大規模です。

ですが、Armやソフトバンクは子会社であるため、株価変動による業績面への影響がありません。

そしてArmに関しては将来性を見込まれての株価なので、先ほど見たように現在の事業規模はまだ小さいです。

ソフトバンクも通信で比較的安定した業績の企業ですから、業績の変動自体はそこまで大きくありません。

なので、ソフトバンクグルーブの業績はTモバイルやドイツテレコムの株価、そしてSVFも加えた投資の成果による影響を特に受けやすくなっています。

業績を考える際には、Tモバイルやドイツテレコムの株価、SVFも含めた投資の成果に注目です。

業績への為替の影響

また、ソフトバンクグループの業績に大きな影響を与えるもう1つの要因としては為替があります。

為替の業績への影響としては円安は外貨建て預金や貸付金の増加に繋がるので為替差益が出ます、その一方で外貨建て負債は増加に繋がるので為替差損が出ます。

そして、外貨建て負債の規模の方が大きいですから円安になると利益面へはマイナスの影響が出ます。

実際に円安に推移する中で、今期は2519億円もの為替差損がありました。

先程見たように円安はNAVの拡大には繋がりますので、投資会社としては円安の方が好影響がありますが、利益面はマイナスに働くという事ですね。

ちなみに、2025年3月期の3Q単体では3692億円の赤字となっており、それに大きく影響していたのは為替差損5409億円です。

2Q時点では円高に推移していましたが、石破政権となって以降は大きな円安が進みました。

2Q→3Qのドル円の期末レートは以下の通りです。

ドル円:142.73円→158.18円

大幅な円安が進む中で為替の影響によって赤字となってしまったという事です。

業績面では為替の影響が大きいですから為替の動向には注目です。

という事で業績を考える際には、Tモバイルやドイツテレコムの株価の推移、そしてSVFの投資の成果、さらに為替の動向が重要な企業だという事ですね。

そういった市況の変化に注目です。

とはいえ、円安に関しては投資会社としてはプラスの影響がありますので、業績と投資会社としての価値への影響が連動しない点も理解しておきましょう。

今回はソフトバンクグループの重要な投資先と、業績に影響を与える要因を解説してみました!