【小売業界】決算から業界動向を解説、好不調が鮮明な小売業界の動向

どうも、こんにちは!

現在の日本の小売市場では業態や分野によって好不調がはっきりと分かれています。

今回は、小売り企業各社の決算から日本の消費や小売業界の動向についての解説をしていこうと思います。

さて、コンビニ大手の企業の決算が出そろいセブンイレブンだけが苦戦した事が話題となっていました、まずはコンビニ各社の状況を見ていきましょう。

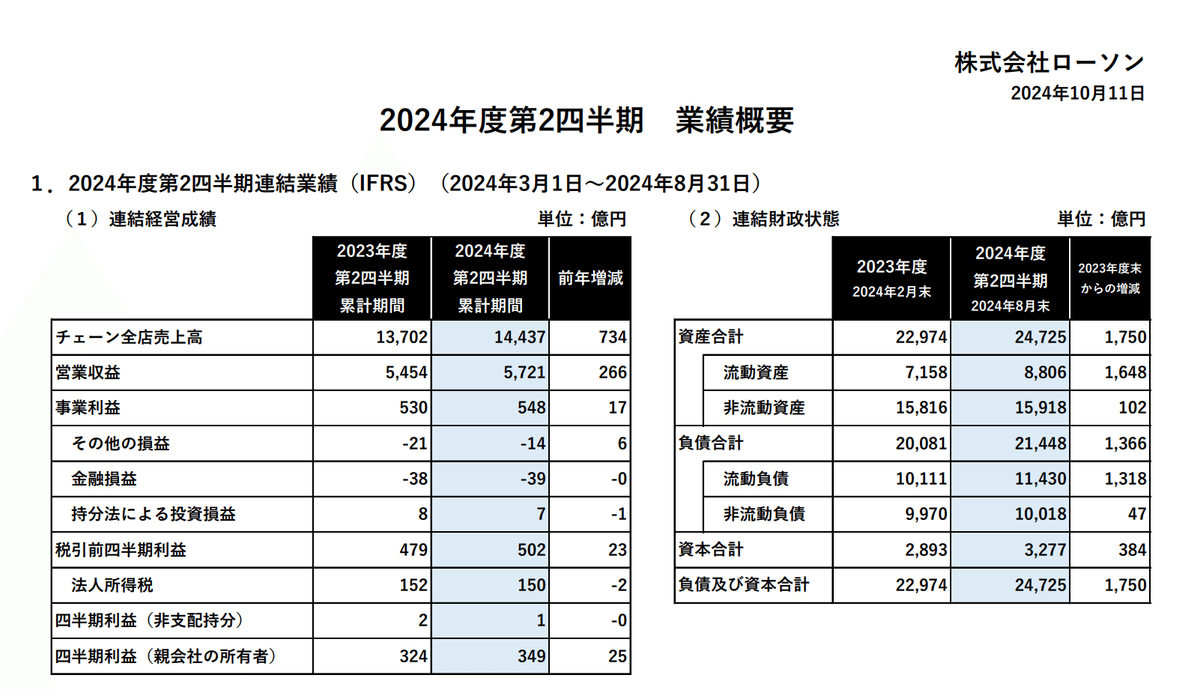

コンビニ大手3社の純利益の前期比を見てみると、セブン&アイが▲35%の減益となった一方でファミマやローソンは増益となっています。

とはいえ、このセブン&アイの大幅減益の要因は主力事業の海外コンビニ事業の苦戦による影響が非常に大きく、国内コンビニに絞ってみると、1.8%の減収で7.8%の減益と悪化はしていますがそこまで大きな悪化ではありません。

とはいえ、セブン&アイだけが悪化しているというのは間違いない状況です。

国内の既存店の状況を見てみると以下の通りです。

売上高:

①セブン:▲0.2%

②ファミマ:+2.7%

③ローソン:+3.1%

客数:

①セブン:▲0.1%

②ファミマ:+0.6%

③ローソン:+1.5%

客単価:

②ファミマ:+2.2%

③ローソン:+1.5%

セブンイレブンは他社と比較すると明らかに見劣りする状況です。

最近は原燃料高も進む中で商品の改定を行っていますが、それがSNSでステルス値上げだという事で話題となっていました。

企業イメージの悪化が業績にも悪影響を与えることが分かります。

SNSによって情報の伝達速度は大きく上昇しました、原燃料高は多くの国民が理解しているでしょうから、ステルス値上げのような事をするよりも顧客にきちんと説明し理解を求めるようなコミュニケーションが重要になっているのでしょう。

とはいえ、セブンイレブンも国内では客数が前期比99.9%で売上は99.8%と実は横ばいで不調というほどの状況ではありません。

SNSなどでは集客面が大苦戦しているかのような話題を見かける事もありますが、実際はほぼ横ばいでそれほどではないという事ですね。

やはりコンビニにとって重要なのは立地や利便性です。

私の個人的な感覚でも、数分遠いコンビニにわざわざ行く事は無く一番近いコンビニに行きますから、コンビニという業態自体が大きな集客の苦戦をしにくいと考えられます。

また、セブンイレブンの国内事業は売上はほぼ横ばいでしたが、それでも利益面が減益となっていました。

それには販管費の増加が影響しています。

決済手数料の増加や広告費の増加、水道光熱費の増加などが影響しています。

キャッシュレス化なども含め、コスト面の増加が進んでおり、売上が横ばいでは利益面の改善は難しい状況になった事が分かります。

利益面の改善には売上の拡大が重要だという事ですね。

とはいえ、ファミマやローソンは好調ですからコンビニは堅調な状況だと分かります。

続いてスーパーマーケットの動向を見ていきましょう。

ライフとイオンのスーパー事業の状況を見てみると以下の通りです。

売上

①ライフ:+5.4%

②イオン:+10.8%

営業利益

①ライフ:▲1.4%

②イオン:▲37.2%

スーパーは両企業とも増収ながらも減益と利益面が苦戦している事が分かります。

ライフの既存店の状況は以下の通りです。

売上:+3.3%

客数:+1.8%

客単価:+1.5&

既存店は客数も増加し客単価も増加と堅調でした。

コンビニでもセブンイレブンを除いて既存店の売上は伸びており、消費は一定程度伸びている事が分かります。

インフレが進む中で実質賃金は伸びていませんが、名目賃金は伸びていますから国内では消費の額は伸びているという事ですね。

とはいえ、客単価をもう少し詳しく見てみると以下の通りです。

買い上げ点数:▲0.9%

点数単価:+2.3%

買い上げ点数は減少しています。

実質賃金は減少していますからそういった影響が出ているのでしょう。

こういった状況をみても、国民の生活感としては経済環境が良くなったとは感じていない方が多いと考えられます。

また、売上は増加する中でも利益面が悪化していました。

その要因はコストの増加で、特に人件費が大きく伸びています。

人手不足や賃上げが進む中で、小売業は利益面が伸びにくくなっている事が分かります。

ちなみに、利益面はコンビニは好調だった一方でスーパーは苦戦していましたがこれにはビジネスモデルの違いが影響していると考えられます。

コンビニはFC(フランチャイズ)が中心ですからロイヤリティを受け取るモデルです。

一方でスーパーは直営が多いですし、店舗のサイズも大きいので、人件費や水道光熱費などの増加の影響を受けやすいです。

なので、実店舗を抱えている業態の利益面が特に伸びにくい状況だという事ですね。

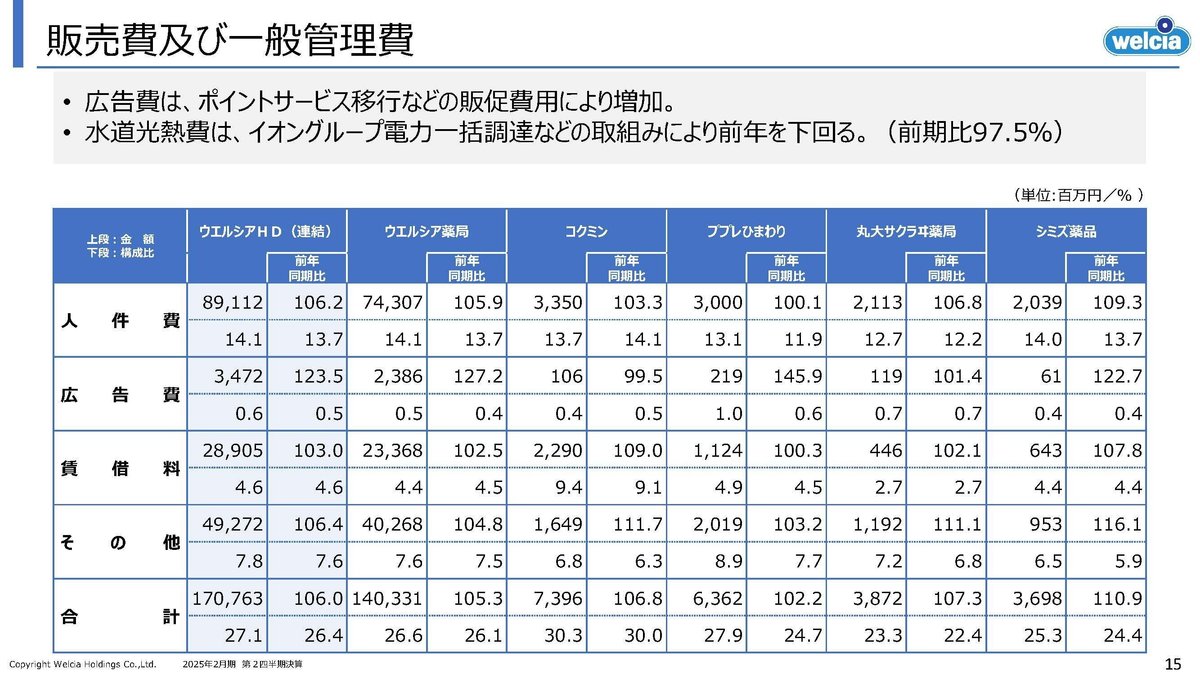

また、ドラッグストアのウェルシアの状況を見ても増収減益で利益面が苦戦しています。

タバコの販売終了やポイントサービスの変更があり集客は苦戦しましたが、客単価が増加した事で既存店売上も+1.4%となりました。

タバコの販売終了やポイントサービス変更がありつつも、既存店売り上げは伸びていますから、既存店の売上が減少していたセブンイレブンは停滞が目立つ状況です。

また、利益面が苦戦したのはやはりコストの増加で、人件費が前期比で6.2%増など大きく増加しました。

やはり、スーパーやドラッグストアなどの実店舗では、コスト増を受けて利益面が苦戦している事が分かります。

こういった状況ですから、特に苦戦が想定されるのはイトーヨーカ堂のような総合スーパーです。

複数階の大型店舗を展開しており、店舗のサイズが大きな総合スーパーはコスト増の影響を特に受ける事が考えられるという事ですね。

実際にイオンでは、総合スーパー事業は▲117億円の減益となり、82億円の赤字となりました。さらにイトーヨーカ堂も▲11億円の減益となり28億円の赤字となっています。

総合スーパーは、赤字となるほど苦戦している事が分かりますね。

イオンの総合スーパーの状況を見てみると既存店の売上は客単価の上昇で増加したものの、やはり人件費を中心としたコスト増加を補う事が出来ていません。

賃上げは進み名目賃金は上昇する中で、既存店の売上が増加し、売上が増加している業態は多いですが、直営店が多く店舗のサイズが大きな業態はコスト増加を受けて利益面が苦戦しているという事ですね。

このように、停滞が目立つ業態は多いですがもちろん好調な業態もあります。

例えばイオンモールなどのショッピングモールです。

イオンモールは増収増益で堅調な状況です。

これにはやはり、ビジネスモデルが不動産賃貸業で人件費などのコスト増加の影響を受けにくかったという要因もあります。

ですがそれだけでなく、既存のモールの状況を見てみると客数も+3.1%と堅調ですし専門店売上も+5.9%と増加しています。

外出需要が回復している事に加えて、実質賃金の増加や旅行費用の高騰の中で、気軽な利用が出来る近場のレジャー施設として需要が増加しているようです。

さらに、イオン内でエンターテイメント施設を展開するイオンファンタジーも好調で売上・利益ともに過去最高を達成しています。

ファミリー層の集客も好調な状況だと分かります。

とはいえ、旅行費の高騰やテーマパークなどの値上げなどもあり家族連れが出かけやすい場所が絞られてきたという事が考えられますので、そういった点を考えてもインフレの中で生活が楽ではないと考えている方は多そうです。

また、外出需要が回復する中でアパレル企業も堅調です。

しまむらは4.3%の増収で4.1%の増益で過去最高益、ユニクロも4.7%の増収で32.2%の増益で過去最高益を達成しています。

外出需要が回復する中でアパレル企業はある堅調な状況だと分かります。

とはいえ、しまむらの既存店の状況を見てみるとスーパーなどと同様で客数、客単価共に増加していますが買い上げ点数は減少しています。

なのでやはり、生活感としては苦しくなった考えている方は多いでしょう。

また、大幅増益で非常に好調だったのがユニクロですが、これにはインバウンドの増加が影響しています。

下期では免税売上が8%で倍増しています。

ユニクロは海外人気も高まる中でインバウンドの拡大も好影響を与えていたという事です。

このようにインバウンド売上が期待できる業態は実は好調となっています。

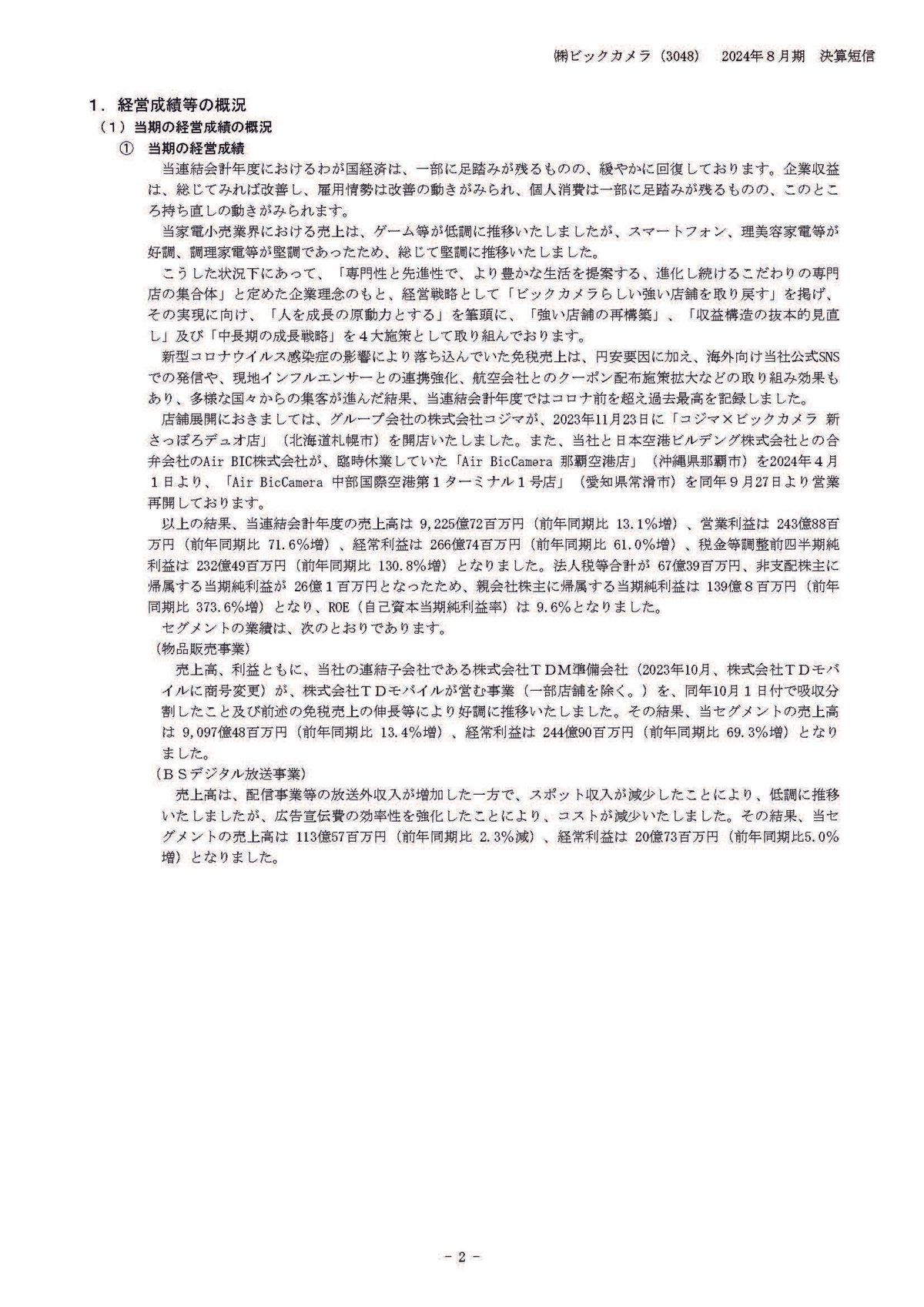

例えば家電量販店です。

ビックカメラの状況を見てみると、11.3%の増収で営業利益は71.6%の増益と非常に好調です。

ビックカメラでも免税売上がコロナ前を上回り過去最高になったとしており好調です。

さらに、インバウンドに高額商品が売れやすい百貨店も好調です。

大丸・松坂屋などを展開するJフロントリテイリングの状況を見てみると、総額売上高は13%の増収となり、事業利益は60.8%の増益と非常に好調でした。

富裕層やインバウンドの消費が好調だった事が影響しており、ラグジュアリー商品が売れています。

今の日本ではインバウンド向けに売れる商品を持っている企業はやはり強いという事ですね。

という事で小売り業界の動向を振り返ってみると、スーパーやコンビニなど大半の小売業の既存店が基本的に伸びており、名目賃金が上昇する中で増加傾向です。

そういった中で不動産業やFC展開をしている業態では利益面も堅調ですが、一方で人件費や光熱費などを中心にコスト面が増加しており、実店舗を運営する業態では利益面が苦戦しています。

また、スーパーやアパレルでも買い上げ点数は減っており、実質賃金は減少する中で生活の感覚としては苦しいと考えている方が増えていそうです。

また、外出需要は増加しておりアパレルやイオンモールなどの低価格で外出が出来る施設が好調です。

さらに最も好調なのが、インバウンドに売れる業態です。

ユニクロなどのグローバルブランドやビックカメラなどの家電量販店、さらに百貨店なども好調でした。

このように業態や業界によって好不調がはっきりとしていた事が分かると思います。

という事で小売企業の決算から国内の消費動向について書いてみました。