地を数える囲碁と石を数える純碁とが本質的に同じであることの説明

囲碁ファンの方で、地を数える囲碁と石を数える純碁とが本質的に同じゲーム(実際には結果に数目の差が出ることはあります)であることがピンときていない、腑に落ちていない方がおられるようなので説明します。

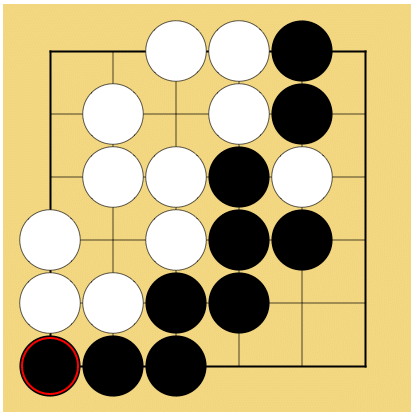

まずこれが囲碁の終局図です。最後、黒が左下にダメをつめて終わりました。白は黒石を1子ずつ2ヶ所、抜いてます。

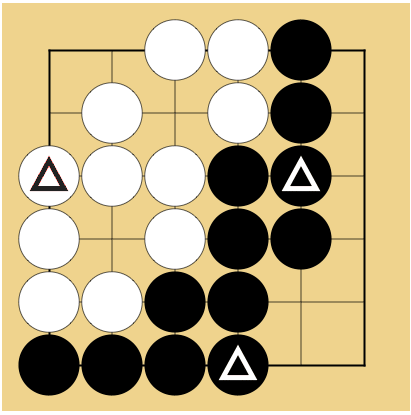

盤上の死石(白1子)も取り上げ、死石を埋めた(△)状態がこちらです。

黒地8目、白地5目で黒の3目勝ち。

ここで大事なポイントがあります。

終局後、整地するときに、死石をぜんぶ盤上に戻した時点で盤上に存在する黒石と白石の数は全く同じか、黒石が1つ多いかのどちらかであるということです。

次に純碁の終局図

死石を戻した状態に、さらに「地」の部分を(2目残して)埋めていった形であることがおわかりでしょう。

黒石18子、白石14子で黒の4子勝ち。

すなわち、

純碁の石数 = 整地後の囲碁の石数 + 地 − 2

となっています。

整地後の囲碁の石数は同じか黒が1つ多いかでした。

(この碁では黒石が1つ多いために結果が3目差→4子差と1つ違っています。)

純碁で石数を比べることと、整地後の囲碁の地を比べることとが「本質的には同じ」であることがおわかりいただけたでしょうか。

現実には

A.囲碁における最後の着手(多くの場合はダメ詰め)が黒か白かによって結果が1目違ってきます。

B.純碁では生きるために2眼が必要になりますので、石が2ヶ所、3ヶ所と分断されると、その分、得点が2つずつ減っていきます。

さきほどの式は本当は次のようになります。

純碁の石数 = 整地後の囲碁の石数 + 地 − (石のグループ数☓2)

という2つのことがありますので、囲碁と純碁とで実際には結果が数目違ってくることはあるのですが「本質的には全く同じことを争っている」のでした。