完走、ウルトラマンブレーザー【感想】

「ウルトラマン」は幼少期から親しんできたが、テレビ作品としては基本的にその時代の子供たちのものだと思っている。

だが60年近いシリーズの歴史ゆえに視聴者だった子が成長して企画者・制作者ともなると、かつて自分が作品から受け取ったメッセージを投影したくもなる。子供ではない視聴者もまた然り。今のウルトラマンを作っている会ったことはない大きなお友達の意図を読みたくなるのである。

それを強く思ったのが先ごろ放映を終了した「ウルトラマンブレーザー」である。

「隊長がウルトラマンに変身する」という変化球どころか魔球を投げ込んできた本作だったが、終わってみれば防衛隊SKaRDのチームワーク、メンバー同士の結束力、互いへの信頼は過去にないレベルで描かれた。これも隊長がウルトラマンという設定があったればこそだろう。

誰1人欠ける事なく、無事最後を迎えられたのは、応援してくれたみんなと、本作に携わった全員のおかげです。

— 蕨野友也 (@TomoyaWarabino) January 20, 2024

みんなと同じでも、違う答えでもいい。その時その時の、1人1人の解釈で「見え方」「感じ方」が変わる。

その瞬間を「生きる」

そう、俺たちはSKaRD。

またな#ウルトラマンブレーザー pic.twitter.com/D32rsTH5Z0

チームワークは作品外でも顕著だった。隊長、隊員全員がオンエアに合わせてX(Twitter)に熱量の高いポストを連ねる。

放送開始時点では既にクランクアップしていたはずだから役者としては気持ちが「次」に向いていてもおかしくはない中で2クール、隊長・隊員としてテンションを維持してきたことは特筆に値する。番宣のレベルを超えての、出演作への愛ゆえだろう。

そういったSNSの活用もあって、演者たちの多方面にわたる才能に触れる機会も多かったのも本作視聴の収穫だった。

女性隊員であり、物語の重要なキーパーソンでもあるアオベエミを演じた搗宮姫奈はnoteでクリエイターとしての活動も見せてくれている。

(怪獣の見せた幻覚とは言え)巨大化して特撮ステージでウルトラマンとの格闘までやって見せたのは彼女が初めてではなかろうか。

※巨大化までならウルトラマン(1966)でのフジ隊員、ウルトラマンタロウ(1973)での南夕子の例はある。

もう一人の女性隊員ミナミアンリを演じた内藤好美もまた、表現者としての向上心に感心する。

おはようございます!

— 内藤 好美-KONOMI NAITO- (@konoooomin) January 14, 2024

日舞稽古の記録🪭

今年はまず

【宝船】という長唄を踊ります👏🏻

まだ8分の1くらいなので先は長いですが、これから色々な神様を踊るの楽しみ〜☺️✨

さて今日はこれからアクション稽古!

いってきますっ🔥 pic.twitter.com/f9BHSr5Mmv

日舞、乗馬、語学から格闘技(アクション)にまで研鑽の幅を広げる姿は、日々を無為に過ごしているやも知れぬ身としては汗顔の至りだ。

彼女がメインとなった第9話「オトノホシ」はガラモン、セミ人間の登場や、音楽家・東儀秀樹によるウルトラQのテーマ新アレンジ披露と、ウルトラ第一世代に深く刺さる。

そんな演技者たちに恵まれた本作。劇中に散りばめられた謎の「一端」は解明されたが、

マルッと全てを明らかにしないままの終劇だ。

ウルトラマンブレーザーがどこから来たのかも目的があるのかも分からない。

近年は変身者との言語コミュニケーションが当たり前だったウルトラマンが、ブレーザーは奇声と粗暴にも見える奇行?で「宇宙の野生児」とまでファンに呼ばれた。

もちろんそれは、最後の最後で発するひと言にピークを持ってくるためのもの。得体の知れないウルトラマンと変身者たるゲント隊長の意志が最大の危機の中で完全一致するという最高点のために。

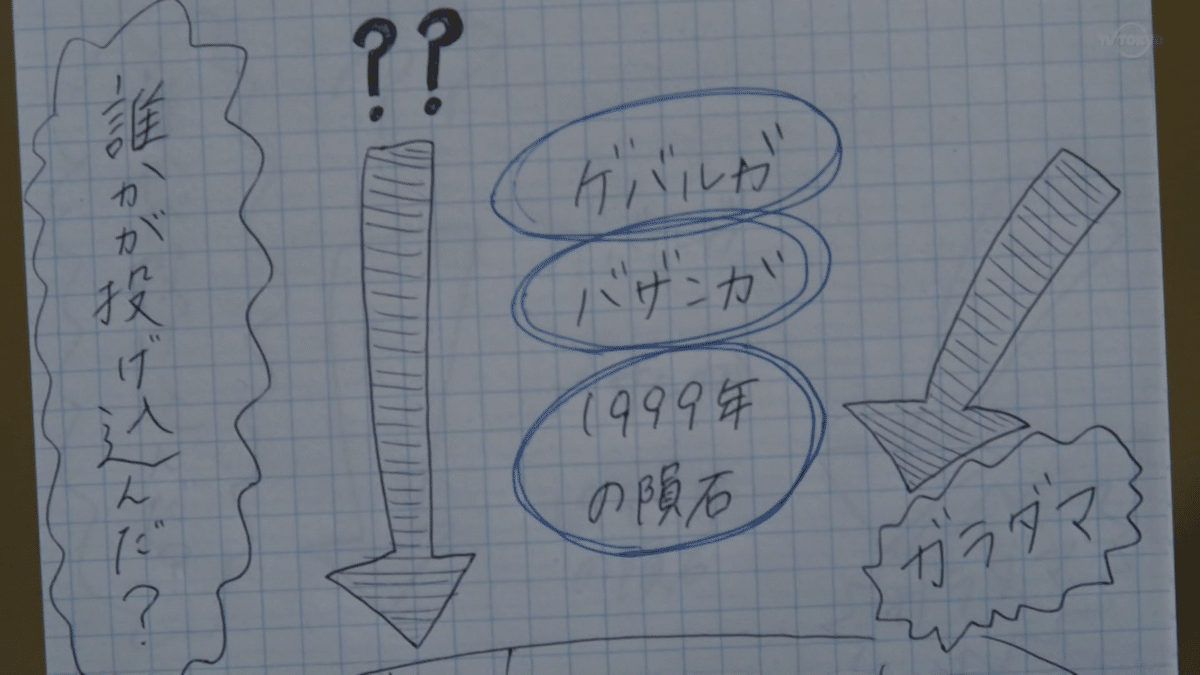

明らかになったのは「V99」というコードネームで語られる事象が異星文明との接近遭遇であり、害意なき異星人への地球からの先制攻撃という大きな過ちだったことだ。

ウルトラセブン(1967)の「ノンマルトの使者」、帰ってきたウルトラマン(1971)での「怪獣使いと少年」にも通じるもので2クールに太い芯を通したからこそ、(ウルトラマンに親しんできた)年長視聴者層にも支持されたと言える。

#ウルトラマンブレーザー

— 佐野史郎 (@shiro_sano) January 20, 2024

第25話 最終回「地球を抱くものたち」

救われることのないラストも、どこかで覚悟はしていたけれど、まずはよかった。

「まばゆい光の向こう側は、何だろうな?」…

異星文明からの反撃とその防衛だけでストーリーを紡ぐのではなくインターミッション風に地球由来の怪獣との攻防を描きつつ、それらの怪獣もまた地球自身による防御反応だと気づくように仕向けていく巧みさには唸る。

V99を巡る内部対立を緊迫感あるものとしたのは、その発端であり事実隠蔽のために退官後も権勢をふるったドバシ元防衛軍長官(寺田農)の存在が大きい。隠蔽工作のための憎々しさと最後の潔さのコントラストは、歴代ウルトラマンを作品として尊重してくれている寺田農さすがの芝居と言うほかない。

「ウルトラマンブレーザー」は濃密な半年間を見事に完走した作品として幅広い世代の記憶に残るだろう。

劇場映画は公開を控えているが、願わくば視聴者として主役だった今の子供たちが成長したころ、10年後20年後も同じ世界観、同じキャストでの続きを観たいものである。