「ifLinkでリアル謎解き」~ギミック紹介編~

皆さん、こんにちは! ifLinkオープンコミュニティ会員の濱@ISEです。

無事にイベントが終了したので、この記事では2023年5月~6月に開催していた、東芝未来科学館のイベント「ifLinkでリアル謎解き」のギミックを制作秘話込みでご紹介させていただきます。

イベントについては、僕のこの記事を見ていただけるとだいたいわかるかと思います。

ネタバレOKの方は、以下の解決編の記事もどうぞ。

・「ifLinkでリアル謎解き」~ベーシックコース解決編~

・「ifLinkでリアル謎解き」~スペシャルコース解決編~

・「ifLinkでリアル謎解き」~クライマックスブース解決編~

それでは、さっそくベーシックコースのギミックから見ていきましょう。

緑ブース(ベーシックコース)

緑ブースのギミックの仕組み紹介です。

まずはギミックの全景。

緑ブースでは、「正しいメロディを弾くと」「明かりがつく」IF-THENが仕掛けてあり、館内で得たヒントのとおりにキーボードでメロディを奏でることで、箱の明かりがつきます。

ifLink×謎解き、なのでとうぜんIF-THENの動作はifLinkを使っています。

キーボードの奥、壁との間にifLinkを搭載したスマホを設置していて、スマホにはUSBハブが接続されています。

USBハブには、スマホの電源とMIDIキーボード、スピーカーが接続されていて、キーボードの入力をifLinkアプリ(IMS)が受け取ることでIF-THENの判定が動作します。

それとは別に、ESP32(Arduino環境)があり、ソリッドステートリレー回路を経由して箱の中に設置してあるテープLEDに電源がつながっています。

ifLinkのレシピとしては、IFは「正しいメロディを弾く」、THENは「ジングルが再生される」「ソリッドステートリレーがONになる」の2つで構成されています。

「ソリッドステートリレーがONになる」ところ、ほんとはSwitchbot Plugを使う予定だったんだけど、IMSがちゃんと動かないトラブルに見舞われまして、このギミック含め、Switchbot系を使おうとしていたところが軒並み使えないということに。(そ、そんなー)

急遽別の方法を考えないといけないピンチに、さっそうと岩崎学園の武藤先生が解決策を提示。

MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)を使うことで、Webサーバーを経由した通信を実現してくれました。

ということで、THENの「ソリッドステートリレーがONになる」は実のところ「特定のWebAPIにアクセスする」ことで実装されたのでした。(ぱちぱちぱち)

ちなみに、IFの「正しいメロディ」ですが、音階シールが貼ってあるところだけが使えるわけではないので、どの音程であっても「ミラド」であれば反応します。

そして箱の中。

この箱の中にはハーフミラー(マジックミラー)、テープLED、パネル、茶運び人形(素体)が仕込んであり、正しいメロディを弾くことでテープLEDが光り、ハーフミラーが透過して中のパネルと茶運び人形が見えるようになる仕組みです。

テープLEDをミラーの周囲に取り付けているのですが、ここでもちょっと問題が。

テープLEDは当然のことですが、切ってしまうと通電しません。

箱の中を明るくするためだけに、電源をいっぱい使うわけにもいかず、どうするかとなったときに、とりあえず通電テストをしていた僕がなんとなくテープをねじりだす。

するとどうでしょう、いい感じに90度曲げることができ、そのまま採用となりました。(やったぜ!)

そんな紆余曲折もありつつ、緑ブースのギミックは出来上がりました。

なお、クリア時のジングルですが、当初はコエステIMSによる音声で「おめでとう」と言わせていたものの、GW中に音声がでないとか、いまいちパッとしないとかで、急遽調達されたものでした。

フリー音源なので、たまに動画を見ていて同じジングルが使われててにやにやしちゃう。

ということで、ベーシックコースのギミック紹介でした。

青ブース(スペシャルコース)

今度は、青ブースのギミックの仕組み紹介です。

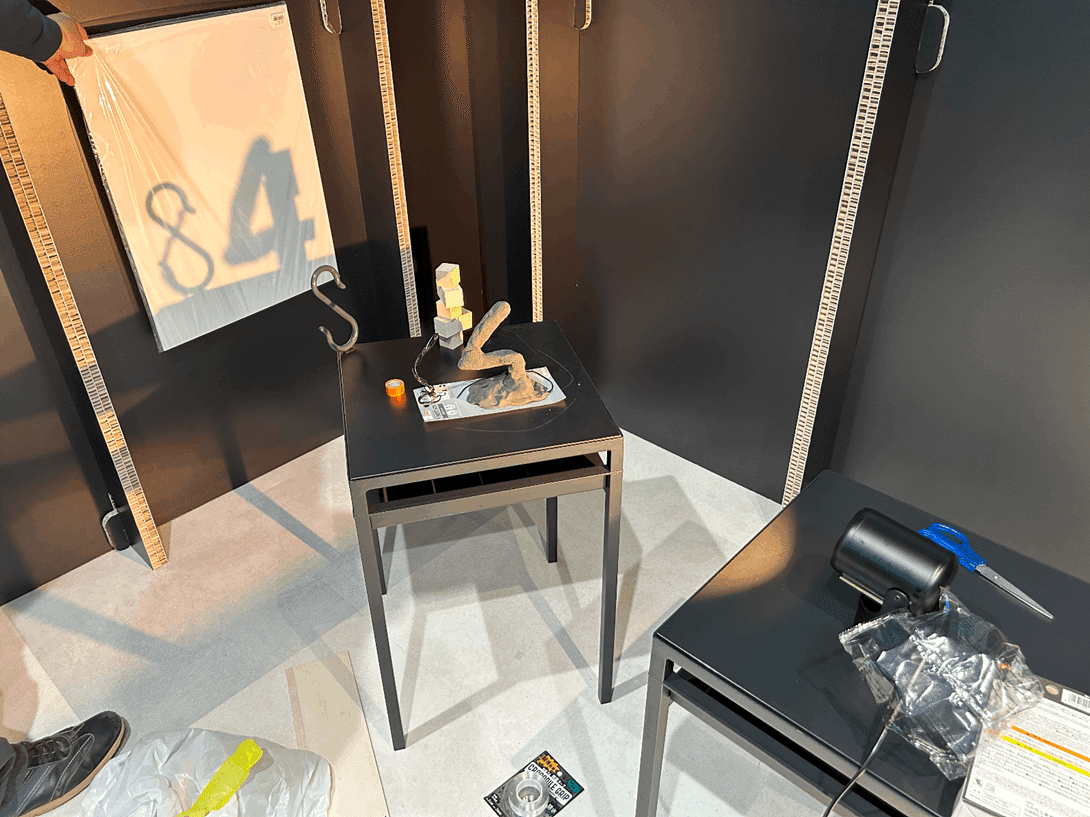

まずはギミックの全景。

青ブースでは、「正しいメロディを弾くと」「明かりがつく」IF-THENが仕掛けてあり、館内で得たヒントのとおりにキーボードでメロディを奏でることで、箱の明かりがつきます。

これだけだと、おや、緑ブースと同じ仕組みでは? と思う方もいらっしゃるかも。

その通りで、明かりがつくまでの仕組み自体はまったく同じです。

では、緑ブースと何が違うのかというと、明かりがついたあとが違うのです。

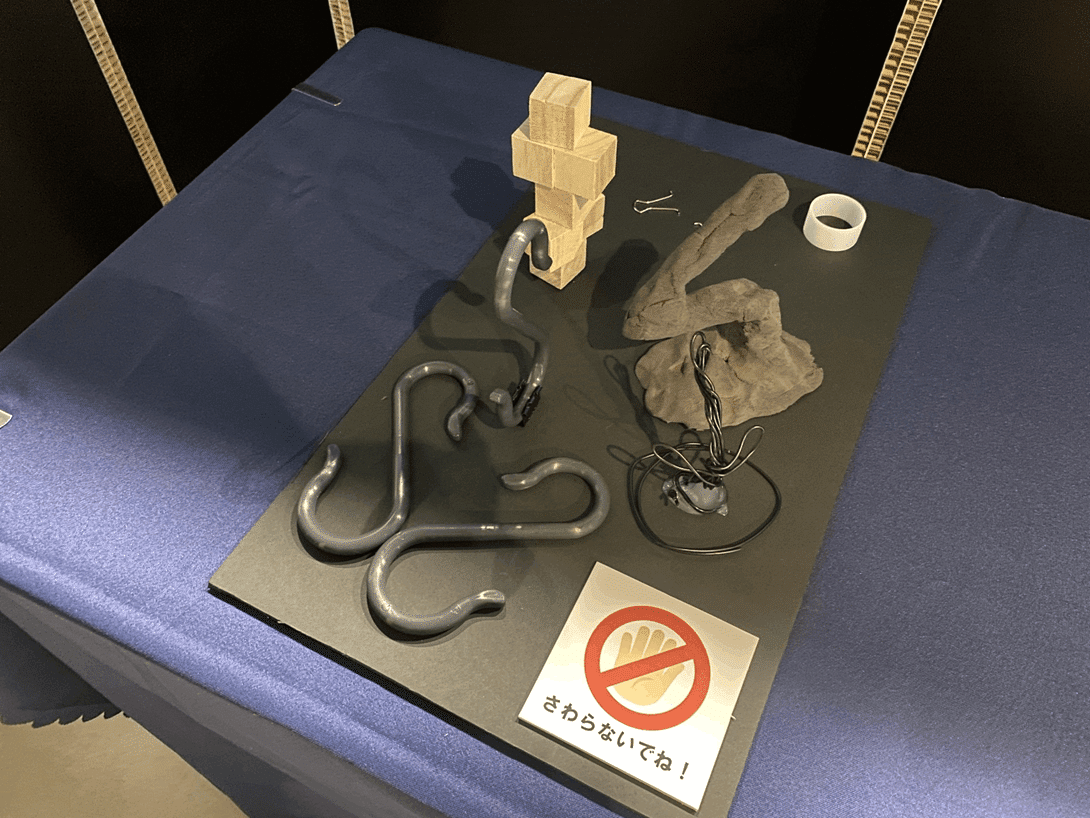

青ブースには、テーブルの上に、筒のようなものと、何やら不思議な造形のオブジェクトが置かれています。

筒のようなものは、ちょっと大きめのライトで、『明かりつく』の明かりになります。

で、なにやら不思議な形のオブジェクトなのですが、これは三浦さん@ダーツライブ謹製の影絵オブジェクトなのです!

もちろん、謎解きなのでミスリードも含まれているため、すべてのオブジェクトが影絵になるわけではありません。

また、単純に答えそのものな形にしてしまうと、ギミックによる驚きのようなものも生まれないので、試行錯誤が必要になります。

では、試行錯誤の経過を少し覗いてみましょう。

はじめは、机上でライトを使っていい感じの影を作ることができるかを確認しています。

すごく簡単なことかもしれませんが、これを確認できないことにはギミックが成立するかどうかがわかりません。

つぎは、実際に答えとなる数字(84)の影を作るところです。

この時点では、まだミスリードになるダミーオブジェクトはなく、いかにして「84」の形を浮かび上がらせるか、に焦点をあてて検討してます。

では、ちょっとこの「84」を分解してみましょう。

まずは「8」ですが、骨格を作っているのはS字フックです。

ただし、S字フックだけだと、Sの始点と終点がつながっていないため、当然「S」にしかなりません。

そこで組み合わされたのが、針金をねじった不思議オブジェクト(上図)。

これだけだと、何の意味もないただと曲がった針金なのですが、下部がS字フックの曲がり具合に合わせてあり、上部はSの終点と始点をつなぐような角度になっています。

あとは、これにライトを当てると「8」になるわけですね。

「4」ですが、こちらも2つのオブジェクトの組み合わせで作られています。ひとつは粘土で作られた不思議オブジェクト。

このオブジェクトは、骨格として針金が入っているので、粘土でも形をキープできています。

最初に仮組したときに、粘土の自重で折れたのはご愛敬ということで。

粘土に組み合わせられるのは、積木です。

ただまっすぐに積んでしまうと、あからさまになってしまうので、ちょっとずつ角度を変えたり、1段に2個積んだりして変化を出しているのですね。

あとは、これにライトを当てると「4」になるわけです。

最終的には、これらのオブジェクトに、ミスリード用のS字フック(2つでハートっぽくなっている)とか、使い切った両面テープの芯とかを転がして完成です。

では、あらためて「正しいメロディを弾くと」「明かりがつく」IF-THENを動かしてみましょう。

いやー、見事なものです。

ということで、青ブースのギミック紹介でした。

赤ブース(スペシャルコース)

こちらは、赤ブースのギミックの仕組み紹介です。

まずはギミックの全景。

赤ブースでは、「正しいポーズをすると」「数字が表示される」IF-THENが仕掛けてあり、館内で得たヒントのとおりに鏡の前でポーズをとることで、数字が表示されます。

こちらのギミックは、武藤先生@岩崎学園の作で、鏡の上部にはKinectが置いてあります。

鏡はハーフミラーで、黒い幕で隠されているところには、支えるための骨組みとしてメタルラックが組まれています。

このメタルラックは、ダーツライブの技術部の方に作っていただいたもので、ハーフミラーと数字を表示するためのディスプレイが固定されています。

で、メタルラックなのでモノを置くこともできるのですが、ここにはノートPCが2台置かれています。

1台は数字を表示するためのディスプレイにつないだ表示用PC、もう1台はKinect用PCです。

鏡の前には、距離を合わせるために足跡マークがあるので、そこで両手をあげるわけですね。

このとき、ラックの中では、Kinectのプログラムが動作していて、棒人間のポーズをもとに正しいポーズがとれているかを判定しているわけです。

実際には、バンザイ(両手を上げる)というよりは、肩、肘、手の関節の位置で判定しているようです。

そのため、手を真上にしても、ある程度開いて上げてもちゃんと判定できるということです。

あとは、表示用PCに画面切り替えのメッセージを飛ばして、数字を表示するだけですね。

ミラー越しに数字を表示する仕組みを紐解いてみましょう。

はじめは、小さめのハーフミラーをディスプレイに直接当てた状態で、文字が見えるかを確認しました。

文字が問題なく見えることが確認できたのですが、ここでひとつ問題が。

本番ではもっと大きい姿見サイズのハーフミラーを使ったわけですが、これをどうやってディスプレイに取り付けるか、という課題が出てきました。

ハーフミラーではあるものの、ディスプレイとの隙間が大きいとうまく文字が見えないし、かといってディスプレイにはベゼルがあって、どうしても隙間はできてしまう。

ベゼルを外すためにディスプレイを分解するのも、うまくできるかわからないしちょっと・・・。

となってしまったわけです。

そこで三浦さん@ダーツライブが、自社の技術部に相談し、ミラーとディスプレイを固定したメタルラックを作成してもらったのですね。

さずがプロの作ったもの、抜群の安定感でした。

ということで、赤ブースのギミック紹介でした。

ネットワークまわり

ここでちょっとネットワークに目を向けてみます。

緑ブース、青ブース、赤ブースいずれも、THENのギミックを動作させるために、MQTT(Message Queueing Telemetry Transport)を使用しています。

そのため、すべての機器が同じネットワークにつながっている必要がありました。

また、IF-THENの基盤となるifLinkエンジンアプリは、起動時にアクティベーションが必要なため、インターネット接続が必須となっています。

MQTTのサーバーは、ラズパイ上に立ち上げられていて、IPアドレスを固定することで、どこからでも、再起動しても同じURLでアクセスできるようにしていました。

このネットワークなのですが、実はとんでもないトラブルに見舞われていて、あやうくイベントに間に合わないってくらいの危機に陥っていました。

未来科学館の中央を挟んで企画展示室エリア(緑・青・赤ブース)と大ホール(クライマックスブース)は離れているのですが、企画展示室エリアのネットワークを中継器を介して大ホールまで伸ばそうとしていたのですが、これが繋がらない繋がらない・・・。

さらに、みんなが苦心してようやく繋がったかと思ったら、通信波長がかみ合わないとか。

もろもろのギミックに使用しているソリッドステートリレーのESP32が、2.4GHz帯でないといけないのですが、中継器からは5GHz帯しか出力されなくて、電波は届いているのに、繋がらないという事態に。

これが発覚したのが、なんと5/2の夕方(16時過ぎてた気がする)。

イベント前日の夕方に致命的な問題が発生していたわけです。

そもそも中継器が必要になった理由が、企画展示室側と大ホール側それぞれに大きな扉があって、企画展示室からの電波がぎりぎり届かなかったからなのですが、中継すればどうにかなるとあたりを付けて、この日までちゃんと検証できていなかったんですよね。

で、どーする、どーするとなるわけですが・・・

「有線でのばす?」

「LANケーブルならビックカメラとかヨドバシカメラにあるはず」

「60mくらいあればいい?」

とか、ラゾーナ川崎内のビックカメラに走るか、となったのですが、やはり物理的な問題で頓挫。

未来科学館は天井配線されているのですが、企画展示室からメインホールに天井経由で配線が困難(壁で仕切られていて、配管用ダクトがあるものの、LANケーブルを通すのは難しそう)でして。

結局、ケーブルを買いに行ってもどうにもならない状況ということが判明しました。

ふたたび、どーする、どーするとなったのですが、このときアクセスポイント機器は予備としてもう一台(武藤先生@岩崎学園が)用意されていて、「もう一台ルーターがあればなぁ。誰かもってなかったっけ?」みたいなことに。

すると、三浦さん@ダーツライブが「もしかして」と言い出しまして。

イベント用に用意したものではなく、本来は自分の作業用のルーターがあることに気づいて、同じ構成のネットワークを組むことができたのです。

このとき、実に20時前で、通しのリハーサルはできずに当日を迎えることに。

イベント期間中にちょいちょいアップデートはあったものの、ネットワーク周りに関しては、こんなドタバタ劇を乗り越えて2か月を乗り切ったのでした。

正誤判定

こちらでも少し紹介していますが、正誤判定のギミックでは、弊社「worktransform®」の仕組みを組み込んでいます。

もともと僕がこのプロジェクトに参加する条件として、ギミックのどこかで「worktransform®」を使え、と言われていまして、ギミックの検討段階から、この正誤判定に仕込ませてもらうことにしていました。

上部のカメラでテーブル上に置かれたL字のガイドで固定した暗証番号暗証番号入力用紙を読み取り、数字が正しいかどうかを判定、正しければ動画再生、誤っていれば「残念、違うよ」と発話するようになっています。

さて、この仕組みですが、どうやって実現するかを考えてはテストして、うまくいかなくて、を繰り返した結果、あまり時間をかけてちゃんと実装できていません(といったら怒られそう・・・m(__)m)

結局、上図でもわかるように、カメラでとらえた画像にメッセージ(「よみこませてみて」と読み込んだ数字)を表示するエリアと合わせて、暗証番号入力用紙の数字の位置合わせ用ガイドを表示しています。

最初に決めたことは、画像処理で4桁の数字を読み取ることだけで、読み取りをどうやって実現するかは手探りでした。

とりあえず、Androidを入れたラズパイ(の代わりのTinker Board 2S)でカメラで読み取った画像を加工して、手書き数字を読み取ろうとしました。

が、これだけでも、自力でやろうとすると意外と難しいもので、まず数字の位置を見つけるのが大変。

数字の位置は仮のものとして固定し、とりあえず手書き数字を読み取ることに専念したのですが、ここで天(三浦さん@ダーツライブ)の助けが。

記入欄を大きくした暗証番号入力用紙のプロトタイプが上がってきたのです。

これで、数字を読み取る位置の調整はだいぶ楽になりました。

今回、数字の判定にはMNISTという手書き数字認識では有名どころの学習済モデルを採用しました。

それでも、手書き数字を読み取るためには、いろいろと制約がありまして・・・。

その中でも苦戦したのが、数字部分とその周囲の余白の調整です。

上図では、わかりやすくするため、線を白、余白を黒と反転させていますが、実はこのままだと、うまく認識できません。

MNISTモデルの学習データですが、少しクセがあるようで、たとえば「1」と「7」の識別など、線だけでなく、余白のバランスも影響することがわかりました。

また、白背景に黒線で学習しているため、上図のような数字だともう一度白黒反転させないとちゃんと識別できません。

そのうえ、判定対象は1文字なので、4桁を判定するには、画像上の位置(座標)をもとに、4回識別→4桁に結合する必要があります。

試行錯誤の末、丁寧に書いてあれば、それなりの精度で認識できるようになったのですが、手書き数字だと回答欄のどこにどんな大きさで書かれるか予想ができなくて、ちょっと手づまりになりかけていました。

ここで、最終版の暗証番号入力用紙を見てみます。

暗証番号入力用紙の数字を記入する枠内に、薄いグレーのガイドが描かれています。

ギミック検討の打ち合わせ内で、手書き数字認識の対策として、デジタル数字化できないか相談しようとしたのですが、三浦さん@ダーツライブから、暗証番号入力用紙の仕様として、上図のバージョンが上がってきたのです。

あなたが神でしたか。

このデザインに確定したことにより、あとは数字の場所を固定するだけとなり、テーブルのガイドと画面上の枠線で位置合わせすることで、安定して場所を固定できるようになりました。

で、ようやく実装できたと思ったら、もう一つ落とし穴が・・・。

ディスプレイに表示する画像がそのまま解析対象の画像となるため、ちゃんとカメラのピントがあってないといけません。

機材の発注時点で、マニュアルフォーカスのカメラをお願いしていたのですが、これが地獄の始まりでした。

ただのWebカメラだと、広角すぎるしピントの距離合わせも自由度がないので、マニュアルフォーカス一択だと思っていたのですが、調整が難しくて難しくて。

結局、このカメラの調整は僕しかできない仕様になってしまいました。

しかも、イベント期間中に、2度ほど大きく狂ってしまい、地獄の微調整をする羽目になったのです。

1回は、元気な女の子の突撃からの「これな~に~?」(バンバン)でガタガタに。

もう1回は、未来科学館側の配慮によって布をかけられた結果、布の重さに耐えられず・・・。

判定がシビアだったこともあり、ちゃんと2か月間動いてはいたものの、ギミックとしての安定感はイマイチな結果となりました。(ぐぬぬ・・・)

もうひとつ、ifLinkの使いこなしで工夫をしています。

ifLinkにはレシピエディタというIF-THENのルールを作る仕組みがあるのですが、このイベントのときはまだ否定形(いわゆる「not」のこと)ができませんでした。

正誤判定なので、正しい(8413)か、そうでない(8413以外)かとしたいところだったのですが、それができないことになります。

そこで、誤り(8413以外)を検出する方法を、4桁までの数字として「0~8412」「8414~9999」の2つに分けて、この範囲内の場合は誤りとすることにしました。

2つに分けたので、それぞれの場合の「残念、違うよ」メッセージの発話は、しれっと別の声を設定していました。

クライマックスブース

いよいよクライマックスブースです。

長くなりましたが、もうしばらくお付き合いください。

IF-THENパネル

まずはIF-THENパネルから。

表と裏を見てみましょう。

IF-THENパネルの裏側には、補強用の木枠によって確保されたスペースに、マイコンが仕込まれています。

このマイコンは、2か所の空欄に対応する磁石(各2個)によってパネルの取り付けを検知する仕組みです。

パネルはIFパネルとTHENパネルが1枚ずつあり、どちらのパネルかを識別する方法として2個の磁石の位置が異なる配置になっています。

間隔が広いIFパネルと、間隔が狭いTHENパネルになっているので、仮にIFパネルを取り付けるべきところにTHENパネルを置いても、2個の磁石が両方反応することはないので、回路が動作しないことになります。

あとは、このマイコンとBluetooth接続したifLinkアプリでステータスを監視することで、パネルの取り付け・取り外しを検出しています。

あとは、ifLinkのルールで、

・THENパネル → ダーツボードの有効化とLED点灯

・IFパネル → 最終ボタンの有効化とLED点灯

を設定しておけば、ギミックは完成です。

ダーツボード

さて、次はダーツボードを見てみましょう。

設置してあるダーツボードと、片付けてあるときのダーツボードで見てみます。

設置してある状態だと、本体とLEDに配線されているくらいにしか見えません。

ですが、その裏では、かなりごちゃっとした配線がされていて、結構複雑なことになっています。

残念ながら、ケースの中のマイコンを撮影し忘れたので、お見せできないのが残念ですが、緑や青のブースで使われているのと同じようなソリッドステートリレーによる電源ON/OFFの切り替え回路が仕込まれています。

この回路に、前述のIF-THENパネルから有効化とLED点灯の命令が飛んでくることで、LEDが点灯すると同時にダーツボードのパネルが有効化されます。

ダーツボードは、「ダーツライブ HOME」というダーツライブ社の製品で、岩崎学園の生徒有志がこのイベントの前にifLink対応をしていた(!?)というものです。

専門学校の学生って、好きなものに対してはほんとにすごいイメージあります。

もともとこのダーツボードは、公式アプリがあって、Bluetooth接続することで、スコア(≒セグメント)がわかるようになっています。

つまり、Bluetooth接続して、通信内容を読み取ることができれば、ハックできるということですね。

これによって、有効化されたときは、セグメントが押されたときにビープ音を鳴らすこともできるし、押されたセグメントの位置と順番も判別できるわけです。

なお、ビープ音は音が小さいので、ヒントを掲示しているアームに配線を這わせて、プレイヤーに近づけています。

(ほんとは回路の解説もしたいけど、写真撮り忘れたし、ギミックの解説記事なので割愛)

それでは、正しい順にセグメントを押して、次のギミックを動かしましょう。

木箱

『がちゃん』と音を立てて開いたのは、次のギミックである木箱です。

こちらは、最終版の箱の中と、制作中の箱の中で見てみましょう。

三塚さん、鈴木さんの東芝ITCチームが工作してくださったもので、最終版では、ギミックのための配線はカバーがされてすっきりと収まっています。

この木箱は、もともと別の工作がされた岩崎学園の持ち物で、今回のイベント用に加工の許可を頂いたものです。

木箱の外側には、やはりマイコンとソリッドステートリレー回路が組み込まれていて、箱の開閉を制御しています。

通電してないときにうっかり扉を閉めてしまうと開けられなくなる困った子なのです。

そんなときは、通電してから、ソリッドステートリレーを短絡することで、強制的に開放することができます。

で、その扉を開くところですが、ロック部分はソレノイド、扉を開くところにちょっと強めのバネが仕込まれています。

ソレノイドに通電することで、ロックが解除され、バネの力で自動的に扉が開く仕組みですね。

わりと機械的な仕組みなので、安定して動くと思われたのですが、2か月イベントをやっているとバネがヘタってきて、扉がちょっとしか開かなかったりして、箱自体を少し傾けるなどの工夫をしました。

こういった臨機応変な対応、手作り感があって好きです。

それでは、パネルを取り出して、IF-THENパネルにはめましょう。

最終ボタン

最後のボタンギミックです。

まずは、LED点灯後の箱と、箱の中を見てみましょう。

前面のパネルでちょっと目立たない感もありますが、LED点灯によって有効化を表現しています。

これはダーツボードと同じですね。

これも、こちらでも少し紹介していますが、先の判定装置も含め、僕が実装したギミックのifLinkは、すべてラズパイにAndroidをインストールして動作させています。(スマホじゃなくても動くんだよ! ←これ大事)

このギミックは、赤いボタンを3回押すと正解なのですが、「3回」をどう判定するか、悩みどころでした。

IFパネルには『赤く光るボタンを3回押したら』と書いてあるので、連続して押すことは書いてありません。

ここが困ったところで、最初は3回の間隔を1秒に設定していたのですが、プレイヤーの中に1回だけ押して、「あ、3回か」と追加で2回押す人がいたんですよね。

そうすると、間が1秒では間に合わなくて、協議の結果5秒まで間隔を広げることになりました。

イベント期間中でも簡単にアップデートできるっていいですね。

先にも述べた通り、このギミックは赤いボタンを3回押すのですが、子どもの発想は侮れないもので、「赤」と「ボタンを押す」から箱の中を覗き込んで、赤い線がついているボタンを「これだ!」と3回押した子がいたんですよ。

よりによって、それが正解のボタンにつながっているものだったから、メタ読みによってクリアされる事態となってしましました。

それを聞いてすぐに、配線を入れ替えました(上図は入れ替え後)。

ボタンが3つ並んでぴったりの箱ですが、実はただのシューズボックスで、十文字さん@セガが見つけてくれたものです。

これに天板補強用に黒いパネルを付けて、配線用の穴をあけてくれたのは、赤ブースのメタルラックを加工してくれたダーツライブの技術さんです。

やはりプロの技、きれいにボタンが並びました。

懐中電灯でボタンをガンガンされたりした割に、2か月間無事にイベントを完走したので、シューズボックスの選定からして完璧だったんだと思います。

最後に残るのは、赤いボタンですね。

赤いボタン

最後のボタンギミックのもう1つのギミック。

赤く光るボタンは、東芝の新技術「透明蛍光体」によるものです。

「透明蛍光体」は、紫外線下で、強い赤い光を発する素材で、本プロジェクトに特別に提供していただいたものです。

まずは、「透明蛍光体」の有無でどう違うか見てみましょう。

こうやって比べてみると、ほんとに顕著に違いがわかります。

僕は、開発者である岩永さん@東芝の解説をお聞きしたので、ある程度仕組みも知っているのですが、ここでは使わせていただきましたことに感謝を示すのみとさせていただきます。

この透明蛍光体ですが、素材としては白い粉で、粉の状態でも紫外線下で赤く光ります。

それだけでもすごいのですが、溶剤に溶かし込むことで真価を発揮するのです。

なんと、透明なフィルムを作ることができるのです。

溶剤に溶かし込んだ溶液を塗布することもできるのですが、これはちょっとむらが出るのであまりお勧めできませんが、透明フィルムは一見するとただのクリアフィルムにしか見えないのです。

さらに、市販のブラックライトで光るのですが、適した波長のブラックライトを使うことで、本イベントのように強い蛍光を得ることができるのです。

化学が好きな僕としては、ほんと興味深いので、この研究が結実して、世に出るのが楽しみです。

最後に

ということで、イベント「ifLinkでリアル謎解き」のギミック紹介でした。

いかがでしたでしょうか。

イベントが終わり、撤収してしまうと何も残らないのはもったいないと思ったので書かせていただきました。

ネタバレは面白くない、という方もいるかとは思いますが、楽しんでいただけたら幸いです。

ifLinkオープンコミュニティについて

一般社団法人ifLinkオープンコミュニティは、さまざまな企業・団体に所属する人々が、その垣根を超えてオープンに交流しながら「誰もがカンタンにIoTを使える世界」の実現をめざすコミュニティです。

2020年3月2日に複数企業により設立され、現在100社以上の企業や学校が参加し、IoT機器のifLink規格への対応やIoTソリューションの試作、アイデア発想、マーケティングなどを行っています。

※ifLinkは、東芝デジタルソリューションズ株式会社の登録商標です。

東芝未来科学館

#イベント #謎解き #リアル謎解きゲーム #ギミック #ifLink #ifLinkオープンコミュニティ #リアル謎解きイベント #東芝未来科学館 #ISE #IoT #worktransform