【対談】山﨑健太×魚田まさや×福井歩、イエデイヌ企画『エリカによろしく』(前編)

2023年11月24日(金)~26日(日)、三鷹・SCOOLにて上演された『エリカによろしく』。イエデイヌ企画3年ぶりの新作は、ロイヤルコート劇場×新国立劇場の劇作家ワークショップへの参加経験を持つ劇作家・魚田まさや氏が初の書下ろしを担当。圭一(重山知儀)と仁(平山瑠璃)ふたりの別れと旅立ちを、シーンのループやアクションの反復などを通じて、独特な時間感覚のもと表現した。対談の前編では、イエデイヌ企画代表/演出・福井歩と作・魚田まさやに批評家の山﨑健太氏を交え、『エリカによろしく』の創作背景やプロセス、演出・劇作に込められた意図に迫っていく。

>後編はこちら

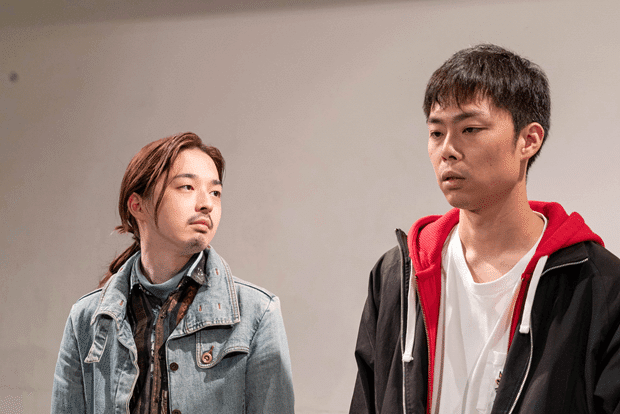

プロフィール

福井 歩(イエデイヌ企画代表/演出)

1992年関東生まれ。2016年立教大学映像身体学科卒業および2018年同大学院現代心理学研究科映像身体学専攻博士課程前期課程修了。2014年にイエデイヌ企画を旗揚げし、上演を通じて現代社会における既存の価値観や感覚をみつめ直し、言語化し難いものを捉えることを目指している。2016年、マレビトの会『福島を上演する』(フェスティバル/トーキョー16)に演出部として参加。2017年にはフェスティバル/トーキョー17「実験と対話の劇場」に演劇計画・ふらっと、の演出として参加した。現在は一般企業で働きつつ、創作を行っている。

魚田 まさや(劇作家)

劇作家。別役実やアーサー・ミラーの影響を受け、人物の会話でおりなされる劇空間に悪夢や奇妙なイメージが混交していく作風の戯曲を創作している。

山﨑 健太(批評家)

1983年生まれ。批評家/ドラマトゥルク。演劇批評誌『紙背』編集長。WEBマガジンartscapeでショートレビューを連載。他に「現代日本演劇のSF的諸相」(『S-Fマガジン』(早川書房)、2014年2月~2017年2月)など。2019年からは演出家・俳優の橋本清とともにy/nとして舞台作品を発表。主な作品に『カミングアウトレッスン』(2020)、東京芸術祭ファーム2022 Farm-Lab Exhibitionでの国際共同制作によるパフォーマンス試作発表『Education (in your language)』(2022)、『フロム高円寺、愛知、ブラジル』(2023)など。

(以下、敬称略)

『エリカによろしく』STORY

クリニックの事務員として働く圭一は、恋人の仁との旅行中、彼が自分の元から去るに違いないと唐突に感じる。

言葉にできない不和を抱えながら2人は圭一の実家へとやってくる。今は誰も住んでいないこの家の掃除が旅の目的だった。

その夜、停電が起きて家全体が暗闇に包まれてしまう。

先の見えない暗闇の中、2人はブレーカーを探しながら会話を続けるが、やがて圭一の声は闇の中からかえってこなくなる。

それから4年後。空港で2人は偶然再会する。圭一は以前とほぼ変わらない暮らしをしているが、仁はイギリスに移住し、新しいパートナーとの間に子供が生まれるのだという。

国際線への道を歩きながら、4年前には言葉にできなかったお互いの気持ちを表す。2人の恋人はそれぞれの未来を祝福して、ついに別れるのだった。

缶の音が、ループのリアリティを大幅に塗り替える

山﨑:前作『イマジナリーピーポー イン トーキョー』(2020年2月上演)は、冒頭から“音の実験”のような演出が非常に印象的な作品でした。それもあって、今作の冒頭は「地味だな」と思って見ていたんです(笑)。しかし、ある程度物語が進んだところでなぜか場面が戻り、同じ場面が違う演出で繰り返される“”巻き戻し“のようなことが起きるあたりから強く上演に惹きこまれていったように思います。上演全体を振り返っても、そのような驚きの瞬間があちこちに配置されており、面白さが具体的なディテールに宿っている上演でした。今日はレビューでは書ききれなかった細かい部分について、おふたりとお話しできればと思います。

福井:今回は「とにかく3年ぶりに演劇がやりたい」というところから始まりました。そのため魚田さんにお声がけした時点で、何か強いテーマが自分の中で言語化されていたわけではないんです。ただ前作で実験した〈発話している人とその聞いている身体の分離〉をもう一度やるのは何か違うな、とは思っていました。

山﨑:おふたりがタッグを組んだのは、今作が初めてですか?

福井:魚田さんには『左ききの女』(2019年3月上演)に俳優として参加していただきました。しかし劇作家としては初めてです。依頼した理由は、私が登場人物の心情を表現した作品にあまり興味がなく、上演もドライなテイストになりがちなので、魚田さんのような心情面を丁寧に扱える劇作家と一緒に創作をすることで、どのような上演になるのか関心がありました。

山﨑:上演の中で特に強い印象を残したのが、同じ身振りが繰り返されることで、異なる場面が時空を超えて繋がってしまうように感じられる瞬間でした。例えば、ふたりの別れの場面の前後で現れる「何かを投げ捨てるアクション」。1回目のアクションは身ぶりだけなのでどこで何を投げているのかもわからないんですけど、同じ形の動きが繰り返されることで、何だかわからないけれども繋がってしまう感じがある。2回目のアクションでは1回目では存在しなかった実在の缶を観客の方に向けて投げる(実際には後ろに投げる)ことで、急に具体的な物の感触が生まれ、1回目に存在したリアリティが大幅に塗り替えられるように感じました。「あ、こっち(2回目)の方が現実なのだ」と。

福井:そのシーンではリアリティについて試行錯誤していたので、そのように受け取っていただけて嬉しいです。プロットの段階で魚田さんから「ループするシーンをルートA/ルートBのようにはしたくない」と話を受けていたため、全く同じ質感で2回繰り返すのは違うなと思っていました。1回目の別れを“今までの経験による悪い妄想”だとしたら、2回目の別れはリアリティを出すためにも絶対に投げた缶の音をさせたい。ただ前に投げるのは観客がいて純粋に危ないので、後ろに投げる形になりました。しかし後ろに投げることで、観客が「飛んでくる!」と思ったものが飛んでこない、しかし音はすることで、知覚がぐちゃぐちゃになるようなインパクトになったら面白いなとも考えました。

山﨑:音が鳴ることで生まれる現実感の一方で、観客の方には缶は飛んでこないので、投げたはずのものが消えているようにも見える。現実が二重写しになっているような感じもありました。ループのアイデアはどのように着想されたのでしょうか?

魚田:福井さんからイエデイヌ企画での書き下ろしを依頼された時に、まずは『左ききの女』のテキストを読み返しました。改めて読むと本当に良い戯曲で……(笑)登場人物のふるまいなどに謎も多い作品ですが、なかでも冒頭、妻・マリアンヌが理由もなく「そうした方がいいと思ったの」と、夫・ブルーノに唐突に別れを告げるんです。その時の彼女に何があったのか。それは当人にとっては電流が流れるような”体感0秒の出来事”だと思うのですが、それを演劇で実際に表現したらすごく変で面白いのではないかと思ったんです。

魚田:あわせて、依頼の際に福井さんが送ってくれたフェルナンド・ペソアについての短い文章も手がかりになりました。ペソアは膨大なペンネームを使い分けて多様な作品を書く作家で、それら一人の人間のヴァリエーションである「異名者」たちも間違いなく作家本人にとっては。線形ではない”体感0秒の出来事”に近い存在だろう。しかし、読者は作品=線形に連なった文字列を読んでいくことでしか、それぞれの異名者たちの存在を確かめることができない。そうした本人と受け取り手の時間感覚の根本的なズレがとても面白く、予感を上演するという形式を思いつきました。

戯曲に組み込まれた、上演の感覚

山﨑:上演を観たあとで戯曲を読んでみて、上演とはまた別の形で、同じような時間を体験する感覚があったんです。それは、おふたりの師でもある松田正隆氏の『福島を上演する』シリーズの戯曲を読み返したときに感じた「観劇の時の体験が塗り替えられる」ともちょっと違う。上演の感覚が戯曲自体にあらかじめ組み込まれているように感じたんです。今お話を聞いていて、それはおふたりがプロットの段階からしっかりとやり取りをされているからかもしれないと思いました。

魚田:ループのアイデアを思いついた時に、僕はめちゃめちゃ面白いと思っていたのですが、一生懸命第一稿を書き上げた後に「いやーこの繰り返すのがちょっとなあ…」とか言われたら、がっかりして立ち直れない可能性が(笑)。なのでまずプロットを送り、「面白いと思います」と言ってもらえたので「よし、元気を出して書くぞ」と思って、第一稿を仕上げました。その後は、オンラインで俳優の方と読み合わせをしながらフィードバックをもらい、第4稿まで書いた段階で稽古がスタートし、あとはほぼノータッチでした。

福井:いただいた戯曲に対して、そこまで私が何かを言うということはありませんでした。プロットの段階から2回繰り返すのは絶対に面白いと思っていて、第1稿をもらった段階から面白いなと思っていたので、完全に戯曲に関してはお任せでしたね。

戯曲には書かれていなかった2回目の握手、動きによって創り出される時間

山﨑:上演後に戯曲を読んでいて、特に驚いたのは「握手のシーン」でした。上演では中盤とラストの2回「握手のシーン」が繰り返されますが、戯曲にはラストシーンでの握手が書かれていない。1回目の握手の場面は、ホテルでの朝食バイキングの最中に突然握手がはじまるという脈絡のない場面だったので「この握手は戯曲にない可能性もあるな」と思って戯曲を読んでいたら、むしろ2回目の握手が戯曲には書かれていなかった。それで、あったはずの場面が消えてしまったような、「え、こっちがないの⁉」という衝撃を受けました。

福井:稽古の中で握手に限らず、「これ持って」と荷物を差し出したり、手を振り払われたりするなど、「手を差し出す」という行為が多く交わされていることに気が付きました。そのため「手を差し出す」という動作の形は意識的に演出をしましたね。

ラストシーンついては、ト書きでは「長い接吻。やがて離れる。」と書いてあったんですが、ただ接吻をしてしまうと“一般的な恋愛もの”に物語が回収されてしまう気がして…。これはどうしようかと悩んで、最初はハグにしてみたんですけど、しっくりこなかった。次に握手にしてみたんですけど、それも何かつまらない。やはり「戯曲に接吻と書いてあるのだから、逃げずにやらないといけない」と思って、「握手をしたまま首を傾けることで接吻をしているようにみえるのでは?」と最終的にあの表現になりました。

魚田:僕も上演を観て、てっきり2回目の握手も戯曲に書いていたと思い込み、読み返したらなかったので驚きました(笑)。でもその時、今作において福井さんは、戯曲の形式自体を重視して演出しているんだということがわかったんです。1回目の握手もすごく激しくディストーション(ゆがみ)がかかった動きになっているなど、様々な動作が反復されたり強調されたり、アングルを変えて行われることで、戯曲に書かれている運命の流れや繰り返し、繰り返しで生じる些細な違いを運動によって実体化しているように思いました。動きによって時間を創る演出だからこそ、最後の握手は、作家自身も書いていたと錯覚してしまうほど、すんなりしたラストだったように思います。おそらく情緒面を重視した演出であれば、全く別の上演になっていたのではと思います。

福井:意識的に同じ立ち位置や動線も繰り返し使っていました。気付いている人は少ないかもしれませんが(笑)。気付かれないようにやったからいいんですけど…。

山﨑:そういう反復があることによって、劇中で4年という歳月を経てのラストシーンは、冒頭のシーンに戻っているような感覚もありました。冒頭とラストがギュッと圧縮され直結するような体感があって、そこにさらに握手という身振りによって別の時空間が流れ込んでくるような感覚もある。そういった時空間の感覚の変容に、エモーショナルな意味ではなく、すごくグっと来る面白さがありました。

福井:休憩明けの後半冒頭は、仁が前半の圭一と同じように真ん中に出てくるので、「今度は人を変えてまた冒頭に戻ったのかな?」と思う人もいましたね。

山﨑:あーなるほど、確かに「またパソコンだ」と思った記憶があります。レビューでも「認識が塗り替えられていく」といった書き方をしましたが、戯曲を読んで「あ、そういえばそういうシーンだった」みたいに思い出すことも多かった。上演では、観たその瞬間にはどんな場面かがはっきりとはわからなくて、観ているうちに段々とわかってくるようなところも多いので、そうすると観た瞬間に何を思ったかというのは結構忘れてしまっていたりするんですよね。そういう意味でも、面白さを感じたはずの場面が記憶からこぼれているということも結構あるだろうなと思います。

「BLにはしたくなかった」

山﨑:そもそも、今回の登場人物をクィアカップルにした理由は何でしょうか?

魚田:登場人物の設定については、書き下ろしの依頼時に「男性ふたりの俳優でやりたい」とお伝えいただいたのが始まりでした。もともとラブストーリーを書いてみたいと思っていたこともあり、登場人物を恋人としてプロットを書き始めたら、一気に筆が進んだので「これで行こう!」と思いました。

福井:プロットとしてあがってきたときは正直ビックリしました。繊細なモチーフゆえに、「どう接すればいいのか」と悩みましたが、ゲイをキャラクターとして外側から作っていくのは絶対に違うと感じたので、俳優にも「ゲイのカップルを表象しないでほしい」と伝えていました。

魚田:どこかのタイミングで、「BLにならないでほしい」ということも、福井さんにお話しした気がします。

山﨑:BLの全てが悪いとは思わない一方で、BLのような感じが出てしまったらその瞬間に、観客の興味はふたりの関係性に強くフォーカスされてしまっていたような気もします。今作における上演の面白さを受容するという観点からは、確かにBL的なものは相性が悪いかなと、お話を聞いて思いました。

不確定なふたりの関係性、その面白さと奇妙さ

魚田:また男女の二人組に比べて、男性ふたりが舞台上に並んでいると観客が「カップルである」と認識するまでにはるかに長い時間がかかると思います。劇中では見晴台のシーンでの「お別れしましょう」というセリフで関係性は確定的になりますが、その瞬間に観客も「じゃあ、今までのやり取りは…なるほど」と認識が時間を遡って変化していく感じが面白いんじゃないかと。

振り返って考えると、認識を遡っていくというキーワードは、作家として今回の『エリカによろしく』を書いた際の根本的な姿勢にも近いと思います。

過去は必ずしも「良い選択」とか「悪い思い出」みたいに、形の変わらないものではなく、大失敗と思っていた出来事に不意に良い側面を見出す時もあれば、終わったと思っていた過去が突然今に繋がる時もある。そうやって認識を遡って新たな手触りを見出す時、多分本当にその過去は変化しているんです。

今作に限らず、そうした気持ちで戯曲のキャラクターの人生を捉え、描きたいと考えています。その方がなんだか世界に対して明るい気持ちでいられる気がするので。

山﨑:別れを切り出すことによって遡ってカップルであったことが確定するのはめちゃめちゃ面白いなと思っていました。一方で、仮に男女の俳優で同じことをやった場合、今作の上演で生まれていた効果が成り立たないんだな、それはやっぱり変なことだなとも思って。もし男女の二人組であればほとんどの観客は「カップルだろうな…」と思って観ているだろうし、別れを切り出す場面でも、「やっぱりカップルだったのか」と思うだけだと思うんです。それが男性ふたりになった途端に、別れ話に至るまでカップルであることが確定しない。それは上演としては面白い一方で、現在の日本社会の歪さを映すものでもあります。

魚田:ジェンダーの問題に限らず、誰か/何かの属性を表現するラベルが、現代社会では強いパワーを持つようになっていると思います。そのパワーは現実を良い方向に引っ張ることもあれば、実際の人を見えなくして非人間的な闘争に導いてしまうこともある。でも、人はゲイやヘテロというラベルを実行するために恋をしているわけではなくて、相手が好きだから恋をしている。そんな、名付けえない一回性の関係をきちんと会話劇で書きたい。現実でめちゃくちゃ悲惨なことが起きている中で、生々しくもあり、面倒くさくもあるのだけれど、人間同士の愛と呼べるものをポジティブに表現したいと思ったんです。

福井:私も演出を付けているときに、いつも以上に登場人物の社会的属性をどう扱うかを考えさせられました。もちろんラベルがあることで理解しやすく、効率的に物語を伝えられる側面はありますが、本来、母親や会社員など、ラベルがその人の全てではない。それは今回のクィアカップルに限らず、今後の創作でも考えていかなければと感じています。

魚田:またカップルとしても冷めている、終わり気味な関係でもあることが、よりふたりの関係性を分かりにくくしていたのかもしれません。戯曲でも上演でも、ふたりの関係には曖昧さが強くあったように思いました。

山﨑:確かに、ふたりの関係性が特定されていない状態の方が、それぞれの登場人物が持っている属性や性格など色々なものに興味を向けられる状態が持続できるのかもしれません。

福井:私は戯曲を読んだ段階だと「仁は結構冷たいヤツ」と思っていましたが、平山瑠璃君が以外と優しい、柔らかい感じで芝居をしてくれたので、いい意味で予想外の方向に進んでいくような感じがしました。

魚田:ステレオタイプな“冷めきっている恋人”って感じではない雰囲気でしたね。絶妙だと思いました。

山﨑:最初はふたりの関係性がわからないという曖昧さも手伝って、平山さんが女性を演じている可能性も考えていました。途中で違うなとは思いましたが、そういった不確定さもあった。私がマレビトの会の上演を観すぎているせいもあるのかもしれませんが…(笑)。

福井:他の観客の方でもそのようにおっしゃっている方はいました。あまり演劇を観られたことがない方も「最初は女性なのかなと思いました」と。その他にも、「俳優の佇まいが良かった」という声を沢山いただいたので、どう良かったのかは聞いていきたいですね。

>>後編へ続く

(文・野中知樹/進行・寺内七瀬)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?