【特集:農業・食から見る栄養改善への道】持続的な作物多様化を目指し農業普及員と歩んだ10年

大切なのは現場の声を聴くこと

インド:インド作物多様化推進プロジェクト(技術協力プロジェクト)

日本工営(株)

石崎 義幸(いしざき よしゆき)さん

タンザニアを皮切りにケニア、ウガンダなどのアフリカとスリランカ、インドネシアなどのアジアにてマスタープラン・フィージビリティスタディ調査、技術協力プロジェクトなどに携わる。現在はネパールの案件に参画。「チームワーク」と「あせらず、あわてず、あきらめず、あてにしない」が座右の銘。

インド北部ヒマラヤ山麓に位置するヒマーチャル・ブラデシュ州では、労働人口の約7割が農業に従事する。プロジェクト対象地区内では、夏はトウモロコシ、冬は小麦を中心に栽培していたが、地区内の農民はさらなる農業収入を望んでいた。そこで灌漑施設を整備し、野菜栽培を取り入れた作物多様化推進と、農業普及員の能力強化・普及体制改善を目指したのが本プロジェクトだ。営農研修、野菜栽培、灌漑施設整備、野菜販売・流通、食の多様化などを担当する専門家が現地で活動した。

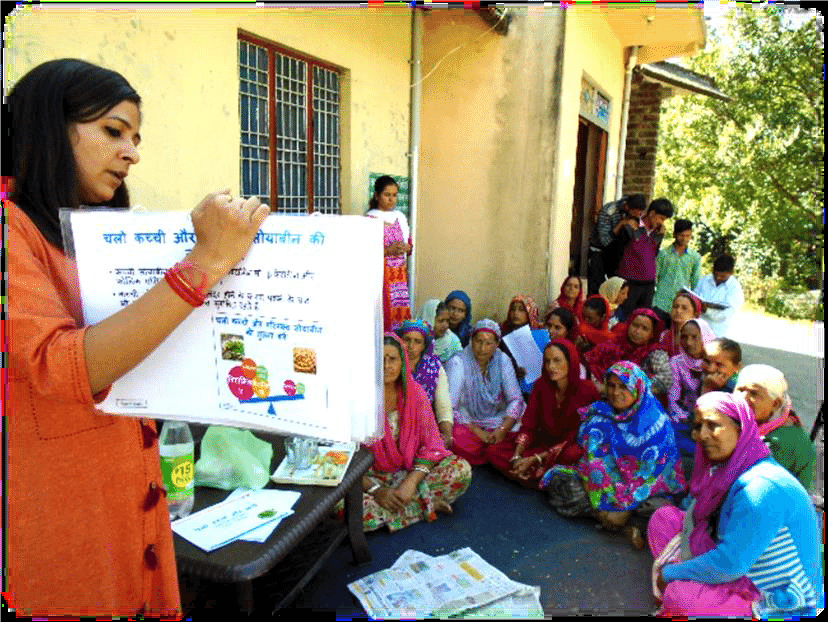

対象地区の農家は野菜栽培に対して一律に強い関心を持っていたわけではなく、水(灌漑)があればそれでよしという農家からビジネスとして高収入を得たいとする先進的な農家まで千差万別であった。このような多様な農家がいる中、どのように普及活動を進めるのか。本プロジェクトに携わった日本工営の石崎さんと専門家の皆さんが大事にしたのは「普及員・農家の声を聴く」こと。生活を一変させるほどの転換は簡単ではないが、灌漑施設整備、野菜栽培・販売を通じて農家それぞれが満足できる活動を目指し、農業普及員の能力強化にあたった。多様な仕事を抱え、農家への栽培技術指導まで手が回らず、忙しい、できないと言う農業普及員らに対しては、「できることを考えよう」と一緒に頭を悩ませながら普及活動の輪を広げた。また、従来の普及活動においては取り上げられなかった「食の多様化」も推進した。農民や普及員に、野菜の栄養素や健康効果を知ってもらおうと、ポップづくりや料理指導なども行った。「普及員が自分達の活動の中で農民のために今できることを考えながら、この事業が継続してくれたら嬉しい」と石崎さんは話す。

ヒマーチャルの夏は、インドの他の州に比べると涼しい。

そんな気候を生かし、売れる野菜や新規の西洋野菜の栽培指導を行う。

また高値で売れるように栽培時期やマーケティングに関する指導も行った

女性農民も多く集まった

つくった高原野菜などの栄養素についても周知を行った

掲載誌のご案内

本記事は国際開発ジャーナル2024年8月号に掲載されています

(電子版はこちらから)