スケールって何?スケールを学ぶ理由って何?

こんにちは、こんばんわ、はじめましてアイディアサイトというものです。ボカロPとして活動しています。

【この記事がお役に立つ方】

・作曲したいけど、何から学べばいいか分からない方

・作曲の基本を学びたい方

・作曲を上達させたい方

・なぜスケールを理解した方がいいのか知りたい方

Q:スケールって何?

A:習得すると楽曲の雰囲気を自在に操れる

Ⅰ 【スケールを理解するとできること】

1 :楽曲の雰囲気を自在にかえることができる

楽曲の中でも、大きく楽曲の雰囲気をかえることができる要素が3つあり、それぞれ使用する楽器、コード進行、スケールです。これらは音楽における3種の神器といっても過言ではないくらい重要な要素でもあります。また、スケールの理解はコード進行を使用するためにも必須の知識でもあります。

余談ですが、僕も作り初めて半年ぐらいまではスケールという概念を理解せずにつくっており、なんか明るい曲しかつくれないなと、悩んでいました。しかし、それは無意識に明るい雰囲気を出すメジャースケールという音の配列を使っていたことがわかり、それからは暗い雰囲気や和風の雰囲気など様々な雰囲気をある程度、意識的に使えるようになりました。

2 :耳コピができる!?

スケールを理解するだけで、耳コピ(曲中で実際に演奏されている音を再現すること)ができる訳ではありませんが、少なくとも耳コピできるようになるための第一歩であることに間違いありません。

なぜなら、スケールを理解するということは、いわば耳コピするための道具を手にいれるということです。

メロディーやコード進行などを耳コピするといっても、ただ闇雲に音を探してもいいですが、単純に考えて88分の1を1音ずつ探していくのは正直いってものすごく大変だと思います。

そのため、耳コピをより簡単にする、いわばヒントのようなものが耳コピする曲のキーとスケールを事前に調べることです。

耳コピの詳細については後日、記事にしますが、事前に曲のキーとスケールを把握できれば、最終的に7分の1にまで減らすことができます。

ちなみに耳コピができる(簡単なメロディーを形に起こせるぐらい)ようになると、頭の中のメロディーを形にできるようになります。

Ⅱ【音名】

スケールを理解するにはまず、音名と音程を理解しておかなければいけません。

・音名とは単純に音そのものの名前ことです。

・音名は各国で様々な名称がありますが、覚えておくべき音名は、イタリア名・和名・英名の3つです。それぞれについては以下の通りです。

これらの音名は、下の図のように、音名はループします。Cから始まりBまでいくと、またCから始まりBまで一周します。

Ⅲ 【音程】(全音・半音)

次に音程についてです。音程とは音と音の距離のことです。具体的に言えば、「ド」と「レ」や、「ミ」と「シ」のような音と音との距離(間)の関係ことを指します。

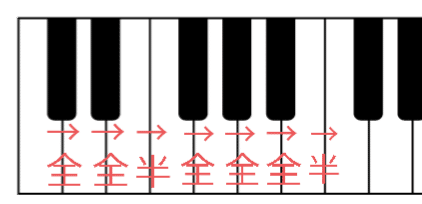

上の図のように「ミ」と「ファ」のように距離が隣あっているものを半音関係といいます。

「ド」と「レ」のように(間に黒鍵が入り、)1つ飛ばされた形になる関係のもの全音関係(半音2コ分)といいます。

さて、ここまで長くなりましたが、本題のスケールについて話を戻していきす。

Ⅳ【 スケール】

スケールとは、「全音と半音が一定の規則性で並んだもの」です。

一定の規則とは、下の図(「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」の間隔)で示すように、「ド」から始めて、全音と半音を、「全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音」のように規則的配置されたもののことを指します。

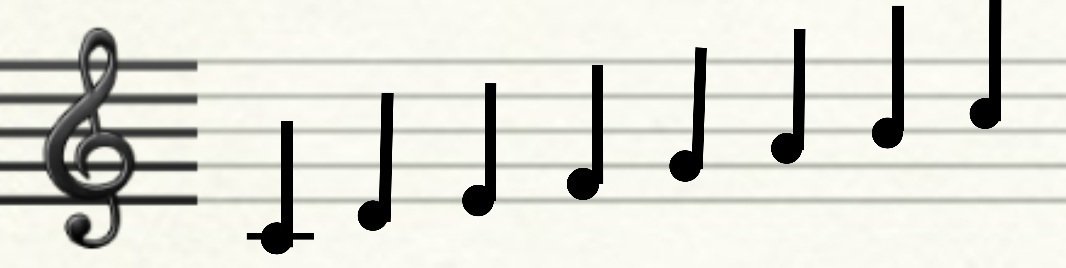

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」

のインターバル

全音=全、半音=半

「全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音」の形になる仕組みは、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」の全音と半音の関係性を調べてみるとわかります。

下の五線譜の図は、ドから始めて、次のドにいくまでの流れを示しています。

これを「ド」(英名:C)から始めると、下の「Cメジャースケール」のような配置になる。

Cメジャースケールの音は下のようなものです。

これを「ミ」(英名で:E)から始めると、下の「Eメジャースケール」のような配置になる。

Eメジャースケールの音は下のようなものです。

このようにどの位置からはじめてもドレミファソラシドと聞こえる音の配置のされ方がある。この配置のされ方をメジャースケールと言い、最も基本的なスケールの形です。

Ⅴ【ダイアトニックスケール】

この「全音と半音を一定の規則性配置」には複数見つけることができます。その1つとしてダイアトニックスケール(全音階)というものがあります。7つの音程で構成され、その内5つが全音、2つが半音です。ダイアトニックスケールの中には

メジャースケール・(ナチュラル)マイナースケール

それぞれの音がどれくらい(全音か半音か)離れて並ぶかでどのようなスケールになるかが決まります。その中でも、最も基本になるスケールが、メジャースケールとマイナースケールです。

メジャースケール

Ⅲスケールでも、少し話しましたが、メジャースケールとは、全音と半音が「全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音」というような規則性持って並んだスケールです。

「ド」から全音と半音の関係を調べると探し出す事ができます。

一般的にメジャースケールを使うと明るい雰囲気にできると言われています。

Ⅲスケールの中でも触れているように、始める位置によって使われる鍵盤が変わります。

英名で表すと下のように配置されます。

メジャースケールの音の例です。

Cメジャースケールの音源(上のものと同じ動画です)

https://youtu.be/CXuwn9lgQEM?si=MfC8wQ-O-PCERl7i

Eメジャースケールの音源(上のものと同じ動画です)

https://youtu.be/neWFyp8SHKs?si=wJ8DXAGSguKfbj2H

マイナースケール

(ナチュラル)マイナースケールとは全音と半音が「全音・半音・全音・全音・半音・全音・全音」というような規則性を持って並んだスケールです。

「ラ」から全音と半音の関係を調べると探し出す事ができます。

一般的にマイナースケールを使うと暗い雰囲気にできると言われています。

メジャースケール同様、始める位置によって使われる鍵盤が変わります。

英名で表すと下のように配置されます。

マイナースケールの音の例です。

Cマイナースケールの音源

Aマイナースケールの音源

【メジャースケール・マイナースケールの関係】

上の図で赤点から始めてから見つかる音の間隔をCメジャースケール、青点から始めてから見つかる音の間隔をAマイナースケールです。

上の図を見て分かるように、始める位置が違っても使う音のメンバーは同じです。

下に音源があるので聴き比べてみてください。同じ音が聞こえたと思います。

Cメジャースケールの音源

https://youtu.be/o6P7hEXHgPQ?si=gyGC6iohcIifRWsM(上のものと同じ動画です)

Aマイナースケールの音源

https://youtu.be/bbOBg_MMxQg?si=a6rFOupj-KpOE5Bi(上のものと同じ動画です)

このように、スケールの中には始める位置が違うだけで、メジャースケールとマイナーが共存しています。

Ⅵ【まとめ】

・スケールとは「全音と半音がある一定の規則性で並んだもの」です。

・スケールを習得すると、楽曲の雰囲気を自在にかえることができるだけでなく、耳コピを行うため、道具を手に入れることです。

・「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」の全音と半音の関係性を見たときに

「ド」から始めて、見つかる規則性が、メジャースケールです。

並び方:「全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音」

「ラ」から始めて、見つかる規則性が、マイナースケールです。

並び方:「全音・半音・全音・全音・半音・全音・全音」

→これらのスケールの名前をダイアトニックスケールといいます。

・一定の規則性は始める最初の位置(「ド」の始める位置)で使われる鍵盤の構成が変わります。

・規則性によって、メジャースケールやナチュラルマイナースケールなど複数あるが、まず覚えるべきものはメジャースケールです。

_______________________

後日、詳しくメジャースケール・マイナースケール以外のスケールについてを説明したものを出すのでよければ、そちらもご参考ください。

【参考にさせていただいた動画】

僕自身が作曲を行うときに右も左もわからないとき、また、今回のようにいざ人に説明しようとするときに、以下の方々の動画を参考にさせていただきました。ありがとうございました。この記事を読んでいただいた方もぜひご参考ください。

【最後に】

今回紹介した「スケール」や今後紹介していく「キー」、「コード進行」など音楽の基礎を学ぶと安定したレベルの作曲を行うことができます。また、基礎は偉大な先人たちによる知識の結晶ですので、これを学べばより早く確実に楽曲のレベルを向上させることができるので、ぜひ積極的に学んで見てください。

更新日:2024/09/04